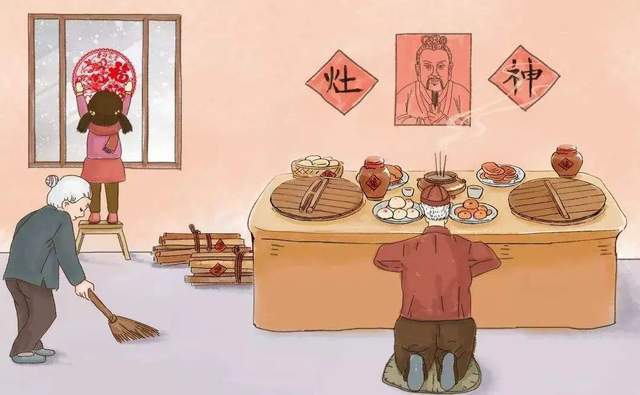

祭灶是中国传统的民间信仰和习俗,通常在农历十二月二十三日或二十四日进行。祭灶的主要目的是为了祈求来年的丰收和平安,以及家庭和睦。

祭灶的起源可以追溯到古代中国,当时人们相信灶神是家庭的保护神,能够保佑家人的平安和丰收。随着时间的推移,祭灶逐渐演变成了一种重要的民间信仰和习俗,被广泛地传承和发扬。

记得小时候,在老家坡头,农历腊月二十三祭灶这天,人们会把灶伙及屋里屋外先进行大扫除,为祭灶做准备。

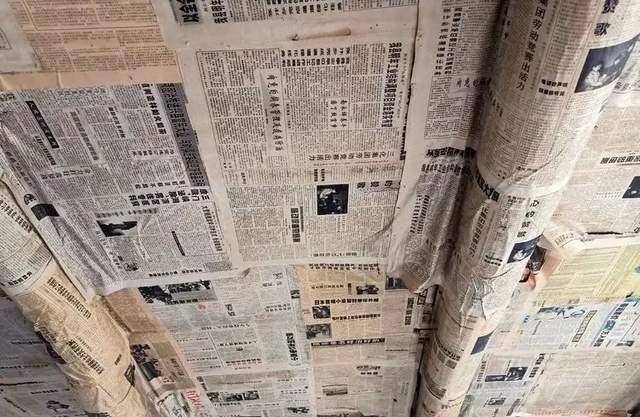

那时,母亲将面粉加水熬煮成浆糊,父亲把从单位带回来的旧报纸铺在桌上抻展开,然后,用已经被磨得光秃秃的刷子沾点浆糊在报纸上均匀刷抹后,两手轻轻的递给站在梯子上的哥哥。哥哥拿着刷好浆糊的报纸,轻轻的按在墙上,上下左右拉平整,再用干净的软扫帚轻轻地扫一下,这样,不一会儿,一面墙就糊好了。

顶棚最难糊,需要一个人两手把报纸举过头顶托着,另一个人用扫帚顶着报纸缓缓向四周轻扫。如果不小心,头上和胳膊上就可能会被滴落的浆糊弄得一塌糊涂。糊好的屋子里有股热乎乎香喷喷的浆糊味和墙上报纸的油墨味儿。

灶房里,母亲忙着熬制从村头割来的肥肉猪板油。待锅内熬出油的渣渣慢慢缩小变成金黄色,用笊篱捞出后,拿一块填嘴里,酥脆香口,香气四溢。

等滚烫的油降温后,用勺子舀进陶罐中,拿到院中让猪油慢慢冷却凝固。接着,一家人开始忙活着开始炸果子。

炸果子有死面的和发面的两种。死面的口感酥脆,而发面的口感松软、凉了也不会发硬。因此,发面的更适合老年人和小孩子吃。

母亲将和好的面饼撒上芝麻,用擀面杖擀薄后,用刀切成长条形或四菱形。中间划几道小口,把一头从中间翻过来,这样一个果子坯子就做好了。待油温烧至筷子放进去冒气泡后,一个个下入油锅中。待其漂起来后,来回翻转,等其变成金黄色后,捞出放入盆内。这样炸出来的果子颜色均匀既好看又好吃,经过高温后的菜籽油变得深棕透亮,且香味纯正。

在取出房檐边儿麦草窝里冻得暗红的柿子后,一家人会细心地给柿子去皮,然后将其与玉米面混合搅拌。这个过程需要技巧和耐心,以确保柿子和玉米面充分融合。搅拌均匀后,烙成两面焦黄的甜柿子玉米面饼,香甜脆酥。最主要的是祭灶火烧,祭灶火烧是包了白糖馅的烧饼,这是我们老家的一款传统食物,咬一口就能感受到甜香筋道耐嚼的美味。

房内院内焕然一新、灶房内母亲也已清扫收拾干净,我们先吃点母亲做的各种炸食和烙饼后,便开始各自忙碌起来。

妈妈忙着拆下家里的被里被表,把我们换下的脏衣服装满一挎篓,背到胡同口井边,看到已被洗衣淘菜的人占满。

无奈,背着一挎篓衣物,沿着胡同东面,寨墙下那条布满古陶碎片的土壕沟穿过去,在东寨子的“千年太子柏”下稍作休息。(传说:在唐武则天时期,曾有太子在此树下躲过雨)

再穿过一大片翠绿的竹林小道后,来到小场院。这里原本是一个不大的场院,有低矮房屋,如今已不复存在。场院后面有一股流淌着的温泉溪水,溪水热气腾腾、奔流不息。

小溪两边的树上绑着绳子,晾晒着五颜六色的衣服和被面。

溪边坐着许多洗衣服的大娘、婶子和小媳妇儿,都是附近村乡邻,她们边洗衣边聊天,棒槌槌衣声声,场面热闹喧嚣。

天色已晚,我去接母亲,当我在竹林小道看到母亲,背着一大挎篓湿衣物,篓底滴着水,越走越沉,我的眼角不禁湿润了。

一家人在收拾干净的灶王爷像前摆放好各种供品,包括水果、油炸果子、糖馅的祭灶火烧和香火等。这些供品不仅是对灶王爷的敬意,也是对神明的祈求,希望他们能够保佑家人平安、顺利。

作者简介:雷晓军,微信名称“朝花夕拾”,洛宁坡头人,已退休。