图片来源网络

图片来源网络

偃师是中华民族文化发祥地之一。远在四、五十万年前人类就在这里生存繁衍,创造了灿烂的原始文化。公元前二十一世纪至十三世纪,这里是夏王朝统治的中心地区。公元前十六世纪,商汤在今偃师市城西建都,史称西毫。公元前11世纪,周武王伐纣回师,在今偃师市城东筑城,息偃戎师,遂名偃师。周末设偃师、侯氏两县。今南府店乡为古滑国地。

战国属韩、秦置猴氏县,属三川郡。汉置偃师。取武王伐纣息偃戎师之意名偃师,属河南郡。东汉、三国、魏属河南尹。西晋并偃师入洛阳县。单设猴氏县。北魏废猴氏入偃师。北周废偃师入猴氏。隋开皇十六年(公元596年)废猴氏置偃师,遂废猴氏县。大业初年(公元605年)复置猴氏县,属河南郡。唐贞观十八年(公元644年)废猴氏县。上元二年(公元761年)又复猴氏县,属河南府。

五代十国时期,长期战乱,归属不一,先后为后梁、后唐、后晋、后周领地。

北宋熙宁三年(公元1070年),降偃师县为镇,并入猴氏县。熙宁八年(公元1075年),降猴氏为镇入偃师,属河南府。金属金昌府。元属河南行中书省河南府路。明属河南布政使司,单置偃师县。清属河南省,属河南府,单置偃师县。县治所在今老城。民国初年偃师属河洛道。民国十六年(公元1927年)撤河洛道,偃师属河南省。民国二十年至民国二十八年(1931年-1949年)属河南省第十行政督察区。

1931年因洛水涨滥,县治所由老城迁今城关镇(槐庙)。1913年属豫西道,1914年属河洛道。后改属河南省政府豫西行政长官公署。1932年属河南省第十行政督察区。1944年10月中共皮定钧部,在县南成立偃师县民主政府,隶属豫西一专区。1948年4月偃师解放,隶属太岳五专区,豫西一专区,洛阳专区。1955年12月属洛阳专区。1969年属洛阳地区。1983年9月划归洛阳市,称偃师市(县级市);今改名偃师区。

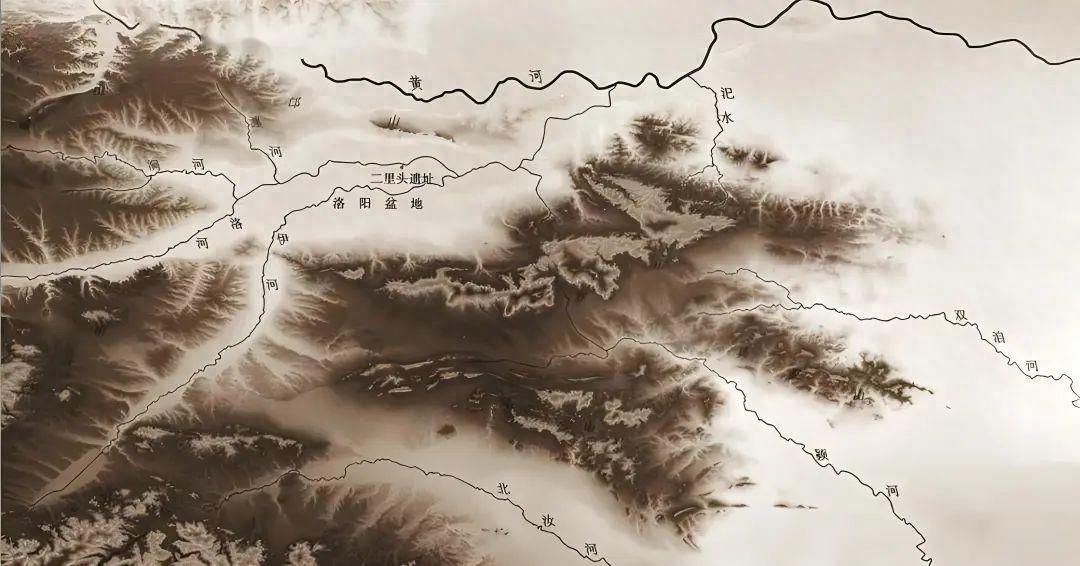

偃师处在洛河、伊河下游黄土丘陵区中部。南为嵩山余脉万安山,北为邙山,中为洛河、伊河冲积平原,洛、伊两河贯穿市境中部。全市东西长44公里,南北宽34公里,总面积943.13平方公里。伊河在境内流长37公里,流域面积565平方公里。洛河在境内流长42公里,流域面积255平方公里。

偃师市市辖17个乡、镇,327个行政村,3521个村民组,全县共159892户,82万人。有汉、回、壮、满、瑶、蒙古、藏、苗、维吾尔、侗、纳西、裕固、白等13个民族,是一个民族大融合的大家庭。

偃师属暖温带亚湿润大陆性、季风性气候区。春暖风频,夏热多雨,秋高气爽,冬长干冷。气温变化大,年平均气温14.2摄氏度,年平均降雨量517.7 毫米,年日照2248.3小时,年无霜期214天。主产小麦、玉米、红薯、水稻,是河南省小麦高产、稳产、低成本研究基地。

偃师市交通方便,陇海铁路,虞灵公路横贯市境北部和中部,各乡村都有公交车相通。古迹文物有:二里头夏都遗址,商汤都城遗址,原始公社灰咀遗址,春秋滑国故城遗址,汉魏洛阳故城遗址,北魏水泉石窟,玄奘故居,杜甫墓,唐恭陵和升仙太子碑,《大唐三藏圣教序》碑等。新健中原先民寻根问祖纪念碑,是客家人祭祀先贤的地方,是客家人的老家。

作者简介:程卫东,男,1947年生,洛宁县大原村人,县政府烟办原副主任,2008年退休,中国收藏家协会会员,中国国学研究会会员,洛宁县姓氏文化研究会顾问,洛阳市姓氏研究会理事。