阿探

来源:《秦岭文学》2023年第6期

如果读者对王方晨有所关注的话,或许会认为他是一个全天候式的作家。他善于以不同的文体形态,操持不同的主题,既而实现华丽地频频转身,他无疑有着全面的技术手段体系。然而在笔者看来,这样的认识依旧过于肤浅。

其实王方晨近年来创作,无论从内质层面,还是其文学抱负而言,所谓的所有变化都是外在的,他所追求的文学质地不仅从未改变,而且从来都是一以贯之,他对文学有着曾子“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎”的坚毅与不弃。

尽管几年来他有很多风格各异的长篇、中短篇奉献给读者,考究其实质,无论关注现代生活,钩沉历史,无论是寓言体升华或诗性记忆追溯,无论是聚焦乡土或城市建设进程,亦或直击情感、思想观念、学术时态的表达等等, 无不是中国社会现代化进程的思考,无不是社会各个层面精神动影的定格。

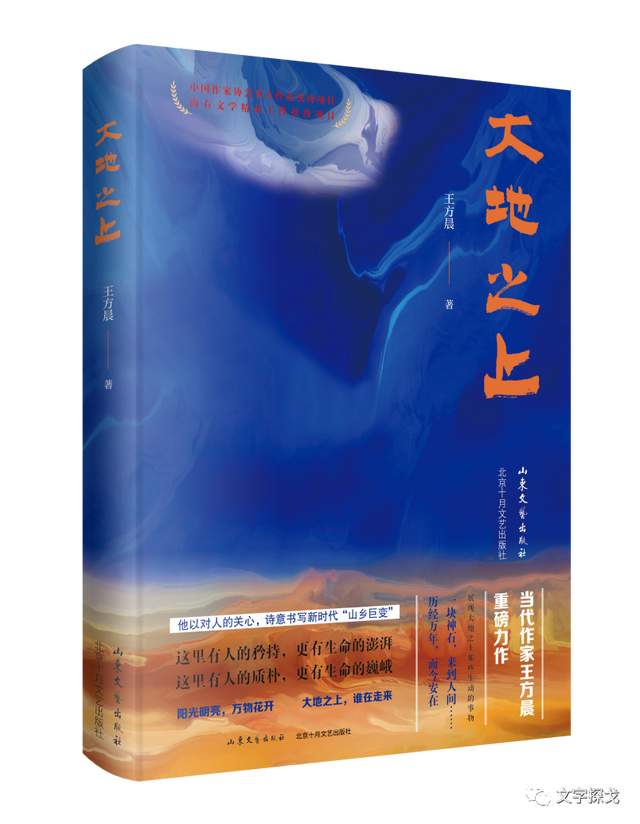

他一路探索着中国式现代化的文学表达之路,从塔镇系列到《老实街》,从《凤栖梧》到《不凡之镜》,从《花局》到《大地之上》,每一部作品都凝结着他的心之力。他的探索是艰辛历程的开启,亦是愉悦的最终抵达。小说文本触及了文明的最高形态“心灵之境”的洞悉而异常艰辛,因着文本内涵抵达了民族老古文明自然之道而令精神愉悦、自舒。对于中国式现代化进程,更多的人给予了物质丰富态的理解,而忽略它为人类提供更高级文明生态的核心情怀与内涵。

关于中国社会的现代化进路,全然人文主义作家王方晨,他的思考重点在于“中国式”,通过对城乡各阶层诸多方面的现实时态的沉潜、沉淀之后,长篇小说《大地之上》以大地情怀起底,以诗性舒缓、叙事时空的有限与弹性延宕,以古典文学的形态表征了中国乡村文明的现代心灵进程,以背反时代气质的底蕴疏朗,联结了民族的老古智慧,更是在直面未来文明蓝图中将数千年民族共同梦想推至更加务实的理想之境。这部长篇小说,无异于在乡土社会现代进程表达中开辟了一片处女地,几近真实地探索探究了社会文明的内在结构。

大地情怀,乡土文明进程的承载

对于我们脚下的大地,王方晨赋予了深深的人文情怀。三才者,天地人。大地是所有文明的依托之所在,对于华夏民族而言,又是数千年农耕文明历程的传承。人文情怀,既是人性的外衣,同时又是文明的核心内质所在。关注人类自身的意识动影与精神流向,亦是人们审视与认识自我的过程。这正是文学的本质意义所在,更是严肃作家的使命与追求。

长篇小说《大地之上》中的现代文明进程,不是从物质层面去衡量的,而是以关乎“大地”的人文情怀统领乡村社会文明进路的。香庄的现代文明建设历史,是关于土地的历史,是庄稼人心灵史的凝结,更是香庄村众认识自我的心路历程。

关于香庄土地的历史,小说的引子追溯了它的前世今生,它留存于老勺头遥远而迷离的记忆中。甚至老勺头口中的颠倒歌,亦隐喻着农耕文明在社会演进中意识观念变迁所负载的巨大动量。

小说叙事时空无疑是弹性的,土地的源缘与香庄的缘起,百年来的风雨起伏,李墨喜主政下香庄一年多来所实现的如梦幻般脱胎换骨,在有限而确定的时空联结中,王方晨钩沉了数千年来古老的安居乐业式民族共同理想的现代化抵达,同时更是实现了村众心灵安妥的抵达。

大地之上乡村变迁史,更是乡土社会从农耕文明向现代城镇文明迈进的凝结。对于香庄人来说,早期的大地是村人以生存为目标的生命定格,这是一段漫长的历史。即便是到了新中国成立后,也曾是一场持久而艰难的探索。直到改革开放后,在老地丁带领下,香庄发展了企业,实现了脱贫致富,其中也有着以发展为目的不择手段的悲壮,比如香庄老地丁时代黯然伤魂式的落幕。

李墨喜从老地丁手里接过香庄权杖,十五年里保持了良好的发展势头,在十五年惯性思维与人事应对中,乡土城镇化建设成为无法回避的既成事实。

然而,不经意间,他发现了来自心灵的种种莫大缺失:乡村正在消失,过往成为一场无法返程的大梦;村众人心离散,村子实质上已经解体;作为香庄主政者的权威、威仪,早已不复存在;曾经的村庄只剩下大河湾作为村人的精神望乡,所谓的乡村风景,只剩下老勺头不断向曾经的村子存在游走的身影……

在以香庄为中心带起的乡村现代化迈进的关键阶段,社会各阶层正在演绎各种莫名而心灵离散的风景:村民漠视李墨喜为无物,不再拿他当领导;二毛整天生活在丧魂落魄,无以安放精神的惶恐中;金兰作为李墨喜的妻子,有心帮助丈夫,心有余而力不达,与村民处在尴尬与心灵隔阂之中;老勺头的灵魂早已不在现世,永远存留于遥远的虚幻里;村民江玉枝则处在万箭穿心的至死剧痛中,无异于人生的受难进行时;王四统、赵国瑞等则沉浸在与他人无关的自我担负中;二毛的丈夫盐虎因为淤结难消,离开村庄,漂泊在外等等。所有的这一切,集中体现了村人的精神空落、空荒,众生灵魂悬浮。

从村干部层面看,史家洼村书记赵玄玄霸气蛮横;金佛寺村书记金士魁斤斤计较;东土楼子村书记韩凤昆江湖豪气……他们作为村干部,各自有着自己的产业,各有心事,或许权力只是他们另一种欲望的实现与满足。

从更高的社会权力与资源层面看,塔镇党委书记兼镇长万启顺在乡土社会现代化中故土情怀无法安放;子在川会长在时代现代化视野里乡愁浮游于大地之上,无法落地皈依;全国丰茂生态农业组织创始人朱麒麟敬畏土地,始终对大地永葆深厚情怀;省委老干部王老念念不忘联结着这片土地的亲密战友,这片土地的点滴,都让他依旧魂牵心动……

不论是村民,还是村干部及基层政府等乡土性层面,甚至是与乡土联结的社会精英层面(如朱麒麟、子在川会长等),都深切感知了乡土性团体格局的消散与不复存在。

在延续数千年的农耕文明落幕之际,在文化传递、权力结构、道德观念等社会形态内质结构的变迁中,原有的乡土伦理体系趋于消亡,而联结与安妥村众精神的新的精神望乡还未曾建立。几乎所有的人,都在思考乡村现代化过程中大地之上的遗失,对其不明晰的明天,充满着深情的寄望。这条路究竟该怎样走,究竟该如何抵达?

傲徕问道,乡土心灵进程的凝铸

中国乡村文明现代化进程中亟待解决的核心问题是什么?

王方晨以严肃作家的深入思考,在长篇小说《大地之上》给予了从华夏民族文明初始到未来的基于文明本源性意义前进的指向,并在探索这一根本性方向的过程中,对乡村文明转型所引发的心灵沉疴予以集中地打捞与揭示。小说可视为一场长久的乡土性心灵惶恐的安妥之旅。

小说在引言中回顾了香庄之历史过往,更是嵌入了神石传说及神石的悄然遁去;在小说结尾,神石消失多年后再一次惊现。

时隐时现中,王方晨完成了数千年华夏文明演进史与现代化进程的天然对接。中国文学中有两块“石头”:一曰《红楼梦》青埂峰下之顽石;二曰《西游记》之灵石。此二者,是谓惯性意识反叛的灵性意象。《大地之上》中“神石”,可视为中国文学的“第三块石头”。

《大地之上》中的“神石”,究竟是一种怎样的精神意象的存在呢?它是华夏文明本源价值的恒性存在,它的出现,标识着文明的缘起,不同文明内质的时空定格,更是数千年农耕文明的大地情怀凝结。关于它,依存于数代人的无法磨灭的记忆中,更是存在于从华大夫父子到子在川会长及王老等数代社会精英人士的精神传递与长久牵挂中。

如同《白鹿原》人文意象白鹿精灵的出现与远逝,传承了民族核心文化精神,是一种情怀与瞩望。神石更是天道自然的昭示,以道不远人的隐性恒性存在,昭示着数千年来变之不变的宇宙运行铁律。

神石消失多年后再次显现,隐喻着一个新的时代的开启。

李墨喜在子在川的地质队到来前又一次让它隐没地下,无疑是遵从天道自然的选择,这无疑是一种悠远的人文情怀的定格。

在历史演进中,每一个时代孕育着属于它的人文,人文更是引领着时代的总体走向。《大地之上》就是香庄主政者李墨喜的自我认识与认识他人的过程,就是其人文情怀在外来外界不断触发下的复苏,更是一种超越物化、回归天道自然,回归人类特有的智慧风貌的理性,亦是乡村现代文明进路不断清晰化的过程。

小说引子之后,便是李墨喜与神秘大人物的傲徕峰山巅会晤。与其说是神秘意义的会晤,毋宁说是在川会长为自己无以安放的乡愁寻求一丁点的凭籍;与其说是子在川会长寻求一丁点的凭籍 ,毋宁说是李墨喜转述中完成了某种天启式的人生醒悟,毋宁说是李墨喜从着力于个体式的积极勇进到遵从天道自然人生境界的重大骤变。

傲徕峰乃山之巅,无疑是一种视野的高位所在,此处会晤等同于孔子登泰山而小天下。不妨将李墨喜、子在川会长傲徕山巅会晤看作孔子问道于老子。似乎子在川会长并没有说太多的话,但李墨喜却从中获得了超拔于物态发展思维的从未有过的天道思想升华。

子在川会长作为社会精英型人生的代表,“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静”,会晤之后李墨喜最终决定留下大河湾120亩地作为大地情怀安妥的栖息地。进而,在他以子在川会长的情怀与意识,去审视进入新时代的香庄人的内心真实时,他拥有了超越其他村政领导的难能可贵的人文思考与站位。

于是,最终他着眼于香庄人精神的人文性考虑与子在川会长,甚至与老干部王老等情怀情感汇聚一处,最终代表着不同社会层次的人物人文情怀,完成了精神源流的集结,共同抵达了“仁”的境界。

换而言之,小说构建了一种罕有的贵族式情怀的自然性汇集:以香庄主政者李墨喜的精神流变,连带起万镇长、子在川会长、丰茂生态农业组织的创始人朱麒麟,甚至省委老干部王老的望乡情怀,他们处于物态文明之上的大地情怀,最终在李墨喜留下的120亩的大河湾旧貌换新颜中,得到了皈依性安妥与安放。

李墨喜的有心之举,不但擎起乡民数千年来的安居乐业共同梦想,亦使包括得万镇长、子在川会长等社会中坚阶层在内的,大地之上所有人的心灵抵达彼岸,小说更是完成理想的中国式乡土现代化的抵达。

从李墨喜傲徕峰会晤子在川会长,体认其生命之自然性,到子在川会长抵达香庄,抵达大河湾,是李墨喜内心理想乡土社会未来的抵达。这一过程既是自我认识的过程,也是真正关注观照众人人心的过程。

王方晨的乡村振兴创作,可贵之处在于:介入中国式现代化的本质内核,抵达了文明最高形态——心灵的文明。

心灵文明就是内心有慈悲与智慧,有人世美好愿景的渴望与畅想,竭力去创造美好,构建人间一片净土,小说中李墨喜所追求的正是这些超越物质的东西。

王方晨摒弃了从正面或背面出击,而是直面乡土社会之未来,直指终极文明内核而去,可谓大勇大智兼得。

历史未来,礼治人治到无为之治

王方晨在凝铸乡镇现代化心灵进路中,轻盈地通过今天的香庄现代化进行曲,勾连了乡土社会的历史与未来。关于香庄(中国乡土)的历史叙述,有集中,更多的是被打散在香庄今天向现代化的心灵迈进中,而关于乡土社会的未来,是通过香庄今天的心灵进程一点一点积沙成丘的。

对于历史,作为今天的全然人文主义者,应该予以理性的感念与包容;对不确定不可知的未来,应该永葆直面之勇气与信心。王方晨籍以李墨喜的人文理性进程,使文本完成了数千年民族共同理想的联结与现实的现代化彼岸的抵达。

关于乡土的历史过往,王方晨以话本的叙事形态,在文本引子部分借助“过来人”老勺头残散迷离的记忆,给予了集中而凝练的叙写,遥遥说起娓娓道来香庄的前世今生。

老勺头是王方晨设置的一个担负特殊使命的人物,他无疑是香庄百年历史的见证者及记忆残存者,更是百年香庄的精神依附的守护者。他大多时候糊涂的,是混沌状态,他凝结着关于乡土的时空观念。他就是民族文化大智如愚的存在,王方晨在老勺头的意识及行为里隐埋着巨变激变与不变的对流,甚至老勺头口中“来啦来啦”“走啦走啦”也是历史进程的一种归结,亦是天道运转的某种必然。

村子消失了,老勺头一次一次魂游般走向残存的大河湾,这不仅仅是一种重温历史过往的行为,亦是一种行为语言的表达,更是村人在乡土现代化过程中的一种精神伤逝的定格。

包括很多人,如李墨喜,二毛,张福庆等,也不时地会去大河湾,大河湾无疑是香庄人的精神栖息地。李墨喜傲徕会晤后,留下了120亩大河湾,留下了香庄人的精神望乡,最终又在外来社会精英人士的大力支持下,把它规划建设成乡土现代文明的理想的精神归宿地。

香庄(塔镇乃至乡土)遥远的历史,是以老勺头擎起的,那是久远而老古的封建礼教治理时代。而塔镇及乡土的改革开放及现代化进程的凝练,文本是以与李墨喜相关联的周边村子的几个领头人的人治时代嵌入呈现的。

每个存村子的主政者的气魄,沉淀了一个人治时代的历史。史家洼村书记赵玄玄行事风格,凸显着他主政村子是独裁、蛮横与霸气的时代;金佛寺村书记金士魁的背后,则是一个缺乏远见与气量的过往与未来;东土楼子村书记韩凤昆确立了属于自己江湖地位,亦是确立了自己不可动摇的权威,他治下的村子无疑是一个义气与豪气共存的时代……文本叙事推进中赵玄玄意外车祸暴亡,韩凤昆的大鹦鹉逃走及不断鸣叫着“《村规民约》第三条”等,时代在永无声息的前进中亦永无声息地变化着,时代的进步必然淘汰掉一些人。他们的悄然落幕,预示着一个乡土文明的全新时代的到来。

小说无疑是独具匠心的,在历史、今天与未来的勾连中,王方晨还点亮了被众人遗失遗忘的历史,而这些历史是李墨喜所不曾知晓的,与香庄这片土地息息相关相关历史。

所有的这些历史渊源都是被隐没的,甚至李墨喜上傲徕峰会晤神秘人物,并不知道他的身份。即便陌生如此,但一点也没有影响他们之间的交流,因着神秘人物对香庄这片土地的情感联结,甚至唤醒了深埋在李墨喜内心深处的大地情怀。

子在川会长背后深隐的与香庄这片土地的历史关联,是忧国忧民的“华伯伯”从这里背叛了家庭,义无反顾地踏上革命征程。他对于儿子华大夫关于神石的嘱托,是一种关于故土及乡土情怀的传递。华大夫接续大地情怀,不负父亲的嘱托,甚至从北京辞去职位返回故土守护神石。华大夫最终又寄望于后继者子在川会长以深情的托付,小说在结尾部分才对几代社会精英一直传递的乡土寄望做了最终的揭示:“华大夫弥留之际,明确希望子在川会长能够帮扶一把大河湾香庄,并嘱他探寻那块石头的下落。”

被遗失忘记的历史还有王老所钩沉起的“小妹”与香庄的源缘。万镇长联系到李墨喜,上省城济南去见省委老干部王老,王老情寄香庄大河湾,原来是因为曾经与共和国女部长秦向林(香庄张锅匠的闺女)曾在峥嵘岁月里共同奋斗经历过。

曾经的大担当者“华伯伯”与儿子华大夫及接续者子在川会长,寄托着共和国的女部长故土情怀的王老,会同塔镇的万镇长、香庄主政者李墨喜,完成了数代人的大地情怀传递,并实现根本性现实性力量积聚,层层聚力,最终完成了乡土现代化进程的历史性正动的推进未来抵达——万亩的现代化智慧农场及其半包围着的一百二十亩的大河湾乡村原生态纪念公园,浓缩着休闲区、历史纪念区、农耕文化区以及康养小舍……

香庄万亩的现代化智慧农场建成,将会让四散流离的村人重新聚集并实现安居乐业;一百二十亩的大河湾乡村原生态纪念公园建成后,村人及游子的精神望乡有了落地与栖息之处。

乡村人治时代最终落幕,在一个身心和谐的未来型前瞻性的全新生活环境版型里,仓廪丰实,精神愉悦,自然实现无为而治。

在中国式现代化的视野下,王方晨开掘了村政管理的心灵之路,核心在于心灵理序,让所有的人完成自我的心灵安置与安妥,管理艺术的至境就是让被管理者完成自我的管理,无疑,李墨喜是做到了。

作为中国式现代化的乡土提升版,王方晨给予了读者与农民以根本性的美好畅想及瞩望。

结语

“‘你把大河湾留下啦。’老人说。他的沉静的神色那么奇异,好像从李墨喜身上看到了一颗宝贵的赤子之心,这让李墨喜身上不由一震。”

李墨喜留下大河湾之举,无疑给予子在川老人最大的心灵慰藉,并深情地回应了开篇他口口声声所说的“大地上没有我的一棵庄稼”这般无以挥去的莫大心灵遗憾,这更是对于老人无私助力于香庄现代化进程的积极回应。

在发现消失多年的神石的同时,他最终也获得了隔阂多年的赵明海的谅解及理解。李墨喜选择了遵从自然之道,推进心灵建构,把承载着百年沧桑与风云的香庄,带进了一个更富于和谐的现代文明未来里。当他隐藏了露出痕迹的神石时,香庄活的“神石”老勺头又吼起来了。民族乡土社会共同理想最终完成了抵达,中国式现代化充分体现出新的高度。

“千吨巨石水上漂”,预示着香庄的现代化从此进入到一个轻盈、高效、健康的新时代。

在同类题材创作中,王方晨夺路而出,角度独特,深入精神层面,真正的反思了社会文明的理想之境。他以轻盈之形态,写出了乡村振兴题材的不同质感,还原了大地之上人的真实及人性真实,更是以心灵之文明的表达,确立了主旋律的新高标。

换一换

换一换