明代弘治年间永宁县寺观(二)

张泽武收集整理

注释:

①【福昌寺】:在洛宁老城西北二里许凤翼山下。唐贞观元年(公元627年)僧照公建,名香积院。宋太平兴国间改曰:福昌寺。

据清康熙三十一年(1692年)《永宁县志》记载:"福昌寺在城北凤翼山麓。唐贞观元年建。元大定二十二年、明宣德四年、隆庆六年、国朝康熙二十五年相继重修。”

民国六年(1917年)《洛宁县志》【寺观】记载:福昌寺在治北风翼山麓。唐贞观元年僧照公建,名香积院。宋太平兴国间改曰:福昌。有元大定年间、明宣德、隆庆年间重修碑记。又康熙年间重修。

唐元和十三年(公元818年)僧宏仁等增建石幢一柱,八角形,每面上精刻经文,《金刚般若波罗密经》及香积院初建经过(已佚)。

民国六年《洛宁县志》记载:“唐佛顶尊胜陀罗尼经石幢:在福昌寺,幢八角,下截稍缺,捐士剔之,尚有四千六百余字可拓。乃唐元和十三年十月十六日,义宏大师弟子至雅、至圆立。乡贡孝廉扶风鲁勤撰序并书,小楷遒劲,石幢中之佳者。”

在宋太平兴国年间(公元976-984年)宋太宗赵光义御赐寺名“福昌”。在各级官署的重视下,重新大兴土木,在两侧建佛殿三间,廊房7间,东面建厨房三间,东南隅建浴室三间,在西北隅建十王殿一座。“福昌寺”金碧辉煌,焕然一新。住寺僧人逾百,朝圣叩拜之客往来不绝,还愿祈福不断,有求必应,声名远播扬。

据宋朝【洛京永宁县福昌寺重修碑记】碑载:“淳化四年十月十三日,守秘书省著作佐郎李用晦京右街天宫寺沙门寺文书记内称:此院唐旧名香积,太平兴国间,命改福昌之号,是不称唐福昌寺矣。”淳化四年,公元993年。

民国六年《洛宁县志》记载:“【金 重修福昌大殿记】:大定二十二年十二月,福昌寺竹林院赐紫沙门福照建,明嗣毓撰,本县张棠书。”

金世宗大定十二年(1172年),福昌寺重修寺内竹林院,铸观世音菩萨铜像一尊。铜像佛姿丰满,金光璀璨,佛光熠熠。迎来四面八方香客叩拜和观看,一时传为佳话。金章宗泰和元年(1201年),福昌寺香客募资捐款,铸大钟一口,高一丈二尺,直径7尺5寸,厚数寸,重一万二千斤,从此该寺又称大钟寺。并在东南建钟楼一座,悬钟于上。钟声响时传三十里余,初一、十五城内、城外均可听到福昌寺的钟声。

元时福昌寺香火特别兴盛,上寺下寺房屋一百余间,寺僧数十人隶属永宁县僧会司僧会,名气很大,曾给关林庙供奉银两。

元末明初连年战火,大钟寺部分建筑被毁,寺院也受到重创。明宣宗宣德二年(1427年),对战争毁坏的西殿又进行了修葺,对佛像又重塑金身。明穆宗隆庆元年(1567年),对大钟寺的殿宇进行重修。清康熙二十年(1681年),对全寺所有正殿、西殿、东殿、十王殿及廊房、厨房和客房、钟楼进行了大规模的修葺。使该寺达到了宋时的气势和庙貌,香火极盛。这时上下寺有殿宇数十间,佛像几十尊,住寺和尚百余名,田产庙地100多亩,成了永宁县内香火最旺的寺院。

中华民国十六年(1927年),县长梁炳麟组织拆庙毁佛,大钟寺上下寺均扒掉。寺里仅剩有一口大钟,钟内可供四个人摆张小桌子打牌,大钟寺的大钟就被弃置在路边。到1958年大炼钢铁,一万两千斤的大钟寺大钟和上寺下寺所有石碑被砸掉,毁庙时有一尊铜佛被寺沟锁家收藏,后被洛宁县文化馆收藏。

民国二十六年(1937年),国民党在洛宁县城东南奎楼村修建飞机场,将奎楼村民迁移,奎楼村张家村民迁到大钟寺居住。

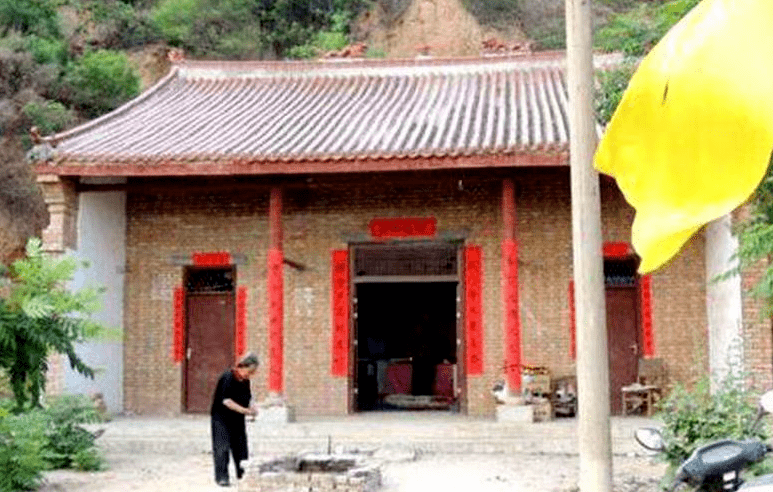

上世纪九十年代,村民在原遗址上修建大钟寺。又集资建起佛殿三间,塑释迦牟尼、观音菩萨和大势至菩萨圣像各一尊,太上老君像一尊。每年四月八日起庙会,庙会期间四方香客云集,烧香许愿,祈求平安。近年来,大钟寺众香客集资,重铸大钟一座。

大钟寺大钟

大钟寺重修碑记

大钟寺,唐贞观元年(公元六二七年)由僧昭公始建,时名香积院。唐元和十二年(公元八一八年),僧宏仁等建八角石幢一柱。宋太平兴国年间(公元九七六至九八三年),御赐名曰福昌。嗣后,大兴土木,西侧建佛殿三间,行廊七间。东面筑厨房三间,东南隅造浴室三间。西北隅盖十王殿一座,各殿神像,随之装塑一新,住持和尚逾百。金大定十二年(公元一一八二年)重修寺内竹院,铸菩萨铜像一尊,现仍存县文管会。金太和元年(公元一二0一年)铸大钟一口,高一丈二尺,直径七尺五寸,厚数寸,重一万二千斤,从此通称大钟寺。明宣德、隆庆和清康熙年间,曾屡次修葺。清末民初,寺院气势恢宏,香火极盛,上下寺共有殿宇数十间,神像几十尊,和尚近百名,寺田百余亩。迨至民国十六年,县长梁炳麟毁佛拆庙,和尚星散,寺院一片瓦砾。民国二十六年城南修飞机场,奎楼村居民迁至寺院遗址后,又毁掉大钟寺,已不复存矣!九十年初岁末,时和善缘,又结有信士赵长顺、张根耐、赵中林、口口口谭金次、雷小六、锁永振、焦保才、张书栋、李俊民等出而主事,四方信士捐资助工,在上寺遗址,重建佛殿三间,塑释迦牟尼佛与观世间菩萨大势至菩萨圣像各一尊,在窑内塑太上老君像一尊。每年农历四月初八,兴起古刹大会,善男信女云集,旅游观光者甚多,人如潮涌,盛极一时。为追溯寺院兴衰史,铭记主事人功绩,特勒碑以志。

撰文 刘京岳 程振民

书丹 程振民

刻石 王梦月

公元一九九七年度农历十月十五日

②【白马寺】:在涧口乡院西村东北一里许。因该寺院建于白马山下,寺东有白马涧,故名白马寺。

白马寺石狮

据清康熙三十一年(1692年)《永宁县志》记载:"白马寺,在原村保。唐贞观十年建。元至正元年重修。”

白马寺,唐朝贞观十年(636年)禅僧建,元至正元年(1341年)僧志公重修,雍正十三年重修。白马寺坐南朝北,有山门一座、山门内有东西配殿,南为前殿。正南为大雄宝殿,大雄宝殿是白马寺的主殿。东西两侧分别为配殿。寺内东西配殿前建有走廊,从北往南一直通到大雄宝殿。白马寺有钟楼、鼓楼相互对应。寺院东为磨房,西边为碾房。白马寺西南建有藏经阁一座。寺后建有僧房,为僧人居住之处。另外还建有厨房、浴室等建筑。“白马昏钟”为长渊(长渊县)十景之一。1954年被拆毁。今安坡村东北一里许有白马寺和尚墓,现存和尚塔七座,其中一座上刻有篆刻“佛宝塔”。

白马寺和尚塔

白马寺原有大钟一口,直经六尺,高八尺,钟上一竖行阴刻,记载该钟铸造时间“贞观十三年十月”。1958年白马寺大钟在大炼钢铁时被毁。

民国六年《洛宁县志》载:“白马寺大钟记载;嵩州永宁县白马院,太和元年八月X日,有承信校尉行县尉事乐,承信校尉行主薄孟绍武,大将军行县令颜惜佚名可证,白马山,自宋以来,为永宁地也。”

《宋史 张玘传》记载:绍兴二年(1132年)玘遣将陈俊守白马山。白马山在县东二十五里,下有白马寺,唐贞观十年建。山顶有白马寨,明于永宁设白马寨守备所。万历年间《重修白马寺碑记》云:“白马寨为白马山,中尖特出,高摩云汉,绝顶飞泉,如大将军杰起于部伍。其山云彩出没,光精灿烂,浮岚暖翠,出泽通气,若闻镗鎝之声,所谓长渊十景,白马昏钟其一也。”

③【圣水寺】:在今东宋镇郭村南二里许荞麦山半山腰。清康熙三十一年《永宁县志》记载:“圣水寺,在马村保。魏太和二年建。明洪武中重修。”清乾隆五十五年《永宁县志》记载:“圣水寺:在马村保,魏太和二年僧了公建。明洪武间僧了英修,万历间又修。”魏太和二年,公元228年。魏,三国时期魏国。

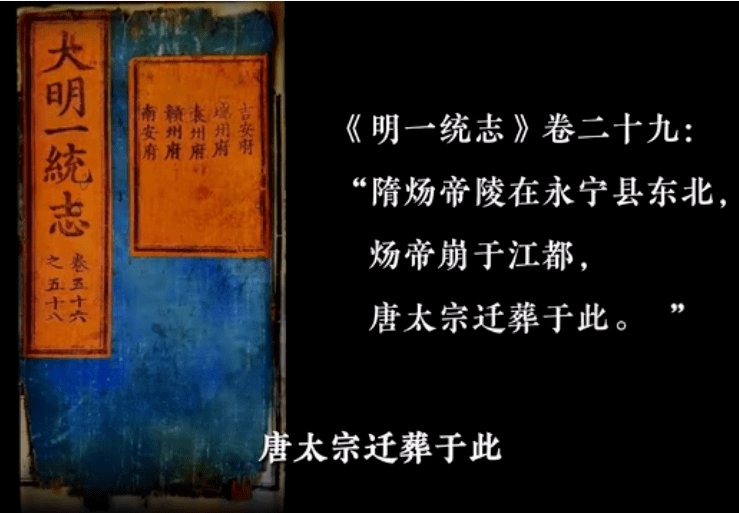

荞麦山,即隋炀帝陵,位于县城东北19公里处东宋乡郭村南。墓冢高30米,周长80米,面积2500米,呈不规则三棱椎形,规模宏大,气势恢宏,形似龙首冲天而起,雄视北方。。因其状若荞麦仁,当地人称为“荞麦山”。又因其山上长满翠柏,当地人又称“柏山”。

柏山半山腰建有圣水寺,故此山又称“香炉山”。但当地人都统称为“杨广墓”。圣水寺内有一眼水井,该井任凭天有多旱,用水人再多,仍水势极旺,故称“圣水寺”。世传,圣水寺的僧人主要任务是看守杨广墓。明嘉靖年间《河南通志》其《陵墓》篇载:“隋炀帝陵在永宁(即洛宁)县东北,炀帝崩于江都,唐太宗迁葬于此”。

《大明一统志》

④【华严寺】:在兴华镇西北三里许,荀公涧水即孙洪峪水西岸。唐贞观元年(627年)僧善聪建。元至正元年僧重远修。华严寺建筑均为近年来重建。

据清康熙三十一年(1692年)《永宁县志》记载:"严华寺,在古村保。唐贞观元年建。元至元元年重修。”

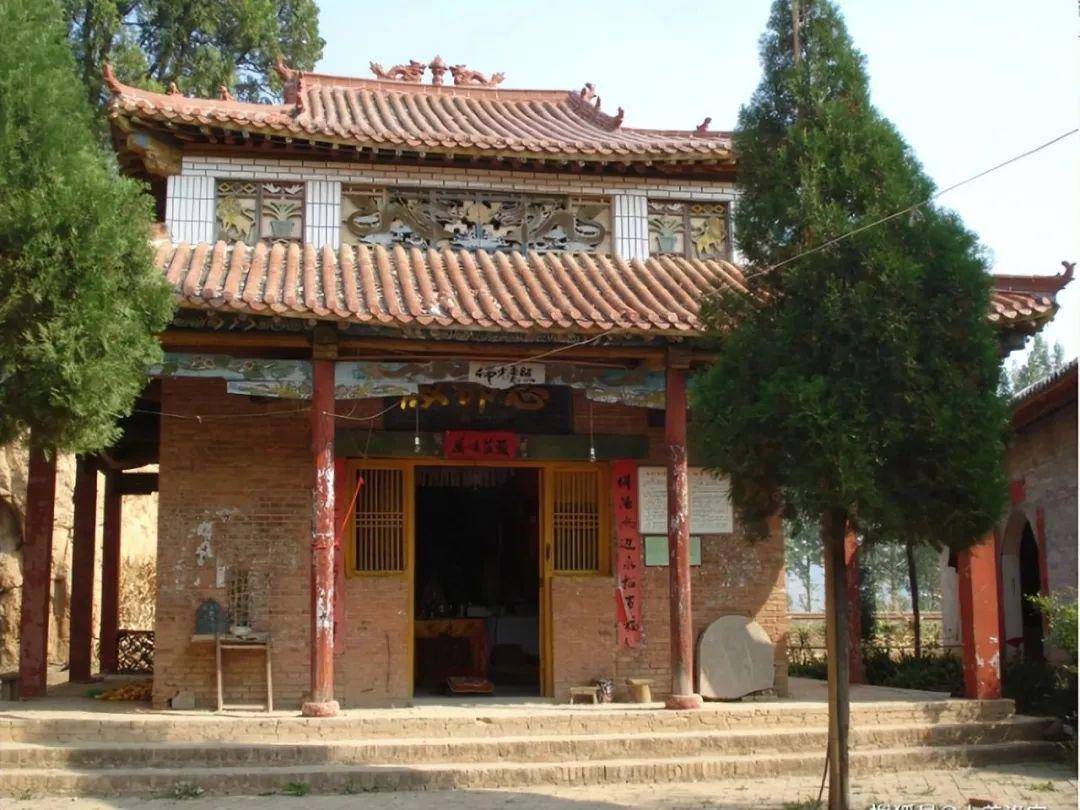

华严寺始建于唐贞观元年(公元627年),寺院建筑雄伟壮观。依山傍水、绿竹环绕。寺内主建筑有蓖虚殿、观音殿、三圣殿、地藏殿等五大圣殿,以及钟楼、鼓楼、廊房、厢房、窑洞等殿堂楼阁。寺院周围有庙产300余亩。寺院外,还有和尚墓群和莲花石座。现在,华严寺新建翘檐八角楼房一座,座北面南,琉璃脊瓦,辉煌耀目。每年农历二月十五日为庙会。

华严寺

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年发起并组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,任常务副会长兼秘书长。2006年参与组织筹备成立洛阳姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。