家谱就是家族史,谈到家族史,第一个问题就是我们先祖是谁?从哪里来?最远记录是在什么时候?我族旧族谱抄本记录比较简单,仅前小序记载“先祖世居南卫,于清朝迁居院东”,那么更早呢?没有记录资料?我较早就留意这个问题,请教了几位族中老人,老人言:据传,我院东卫氏族先祖是明朝山西洪洞移民,但这仅仅是传说,有没有确凿的史料文字印证呢?

二零二一年,我在北寨村同族老人卫朝兴那里得到了确凿答案:我族先祖是洪洞移民的记载来源于卫氏祖茔一块石碑碑文,这块石碑在北寨村內保存到了上世纪六十年代,后来遗失,不知所踪。

老人曾将自己抄写的碑文和自己保存的老家谱一起保存,但在八十年代家中发生了一场火灾,抄写的碑文连同老家谱在火灾中被焚毁,从此北寨村卫氏就没有老家谱了。我卫氏族先祖是洪洞移民的传说虽然在这里得到了确切印证,但毕竟没有见到实物资料,心里尚有遗憾。

事情在去年又有了转机,北寨村同族人告诉我一个重要信息:村北有卫氏家庙遗迹,XX时期家庙内有一方石碑被人砸烂埋入旁边道沟中,前几年还有人见到过。

这个消息引起我的重视,家庙碑一般会记录本族重要的历史事实,我立刻寻找,由于位置不清晰,加上荆棘丛生,开始没有找到,等到冬季叶落我再次找寻,终于在地下找到了那方石碑。

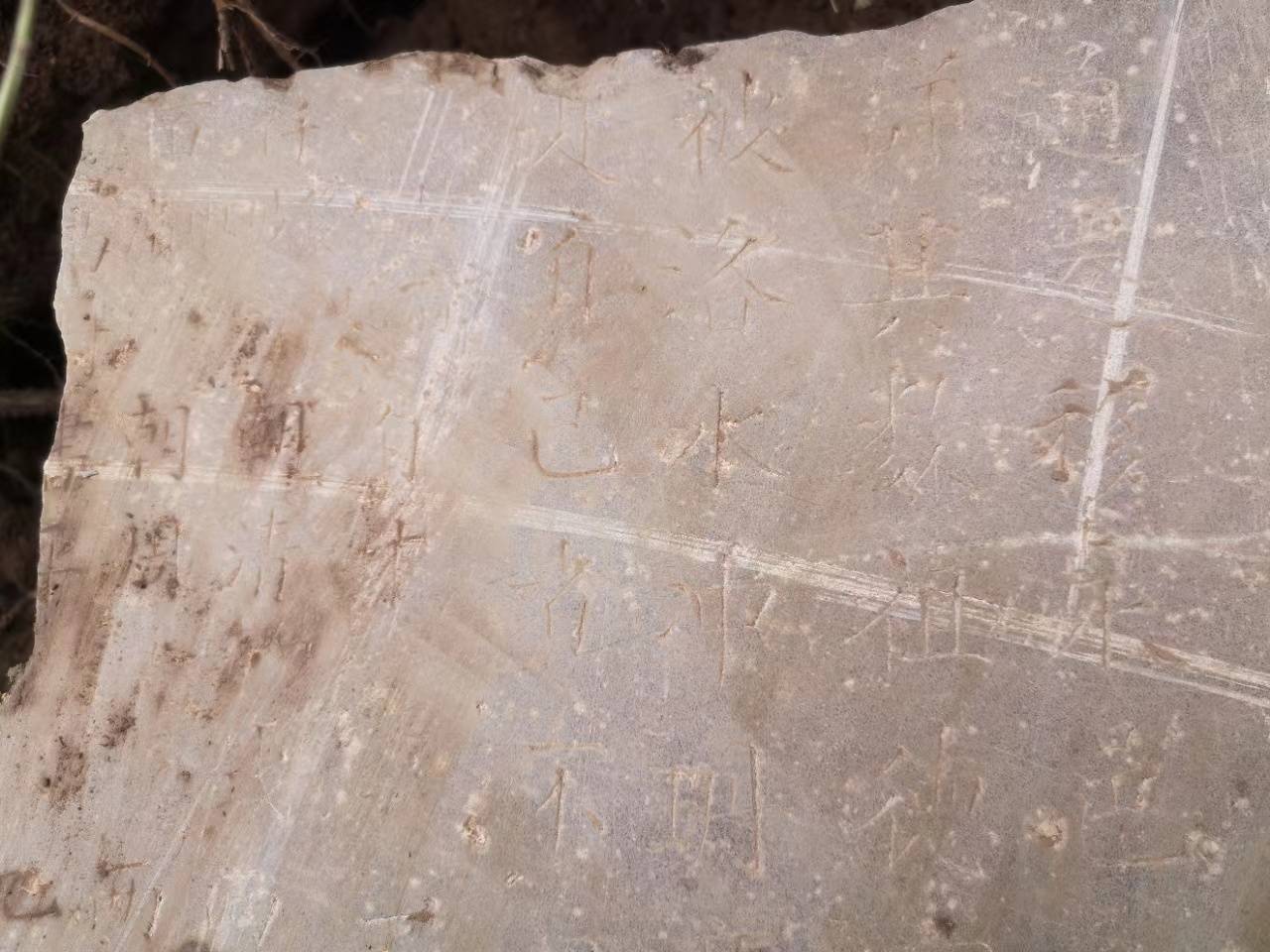

石碑断成两块,缺失最上面一小部分,大部分都还保存完好。石碑正好缺失了年代文字,从碑文及上面人物辈份大约能推断立碑年代在清末至民国初年。

碑文起首五个字“通迁移永邑,”“通”字上面是半个字,只残存右下角两点,恰像是“洪”字的右下角。这五个半字我请教了一些老师,基本认定应该是“洪通迁移永邑”,“通”同“桐”,洪洞有洪桐一说。

家庙残碑起首五个半字,明确记录了我卫氏先祖就是明朝初年由山西洪洞移民洛宁,这也是我们现在所能见到的唯一一件记录先祖洪洞移民事实的珍贵历史文字资料。

洪洞移民距离现在六百多年了,许多的记忆消失在历史长河中,我们现在已找不到当年自己先祖的任何传说故事,始迁祖也没有留下名字,惟有移民的身份在碑刻文字中保存了下来。

我们始迁祖是在哪年迁居洛宁的呢?大的范围是洪武三年至永乐十五年这四十六年,又从后来的发展辈数上可以知道我们是洪武移民,这样时间范围又缩小到三十一年间,关于我县的移民情况《洛宁县志》中有这么一句:“明洪武二十二年九月,大批洪洞移民迁居洛宁各地。”其他年份没有记载。

据我县文史专家周流宗老师研究,洪洞移民人口约占洛宁总人口的百分之六十至八十,就在这一大批移民到来的第二年,洛宁历史上第一次进行了人口普查,当时共统计人口52974人,这次人口普查肯定与前年的人口突然增加有关系。周流宗老师的观点,可以知道当年移民人口的一“大批”不是几百、几千,而是至少上万,在没有其它资料证据的情况下,我们有理由相信,我们的始迁先祖很可能就是这“大批”移民中的一员,让我们记住这个年份:明洪武二十二年,1389年9月。

还有一个重要问题需要分析一下,那就是我们的先祖来自山西哪里。两通石碑上记载是洪洞,我们知道洪洞只是移民出发的中转站,当年无论哪里后世都统称洪洞移民,有此确定我们先祖居地就是洪洞县似有不妥,没有其它文字资料证据,我们现在只能做出先祖来自山西哪里无可考的结果。

洪洞移民是我们卫氏族最早的先祖事迹,此以后就有了明确记录材料,从此以后我们后辈的先祖就成为了河洛儿女,六百多年来,一代代、一辈辈卫氏子民在洛宁这片热土上辛勤耕耘、奋力劳作,挥洒着热血和汗水,顽强拼搏奋斗,开枝散叶,发展壮大,一步一步走到了现在,并由此走向了更广阔祖国各地。

2023年12月27日

作者简介:卫光明,洛宁涧口院西人,六九鸡,漂泊打工半生,工作之余,读书、码字、自娱自乐,资深红楼迷,自号、网名追梦人、红楼为枕。