2023年11月28日,洛阳晚报A9版“会说话的老物件”栏目,以“老军用水壶-见证父亲军旅生涯,记录父亲正直勤俭”为题目,讲述了我父亲的老军用水壶故事。

11月30日,“学习强国”洛阳学习平台将“一个老军用水壶,见证父亲正直勤俭”一文,发布在洛阳学习平台“洛阳城事”栏目。以上文章是洛阳晚报记者魏巍所写。

说来也巧,魏巍记者看了我在“大美洛宁”微信公众号和“洛宁城事”都市头条号2023年11月10日发的《父亲的腰杆》一文,然后联系洛宁城事编辑,要了我的电话联系到我,该文中写到了我父亲的老军用水壶。

“会说话的老物件”,这名字怀旧,这名字朴实,这名字接地气,这名字能引发强烈的心灵共鸣,这名字能勾起浓浓的思念,这名字能留得住深深的乡愁。

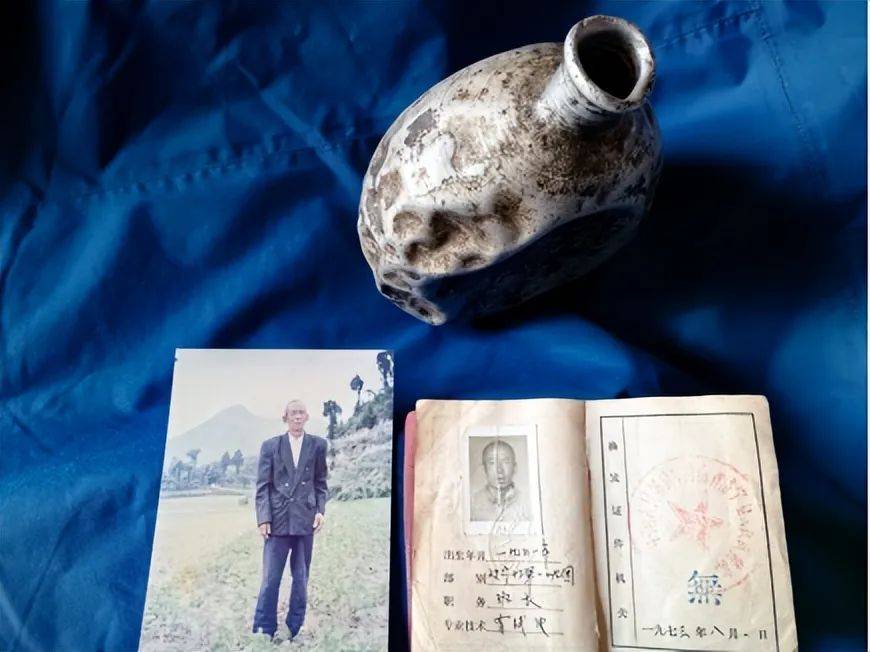

父亲的老军用水壶是“会说话的老物件”。老军用水壶有70多年历史了,坑坑洼洼,满是沧桑。老军用水壶见证了父亲铮铮铁骨的腰杆,见证了父亲保和平、爱人民、卫祖国的正义感,见证了父母弩折腰杆供我上大学,见证了父母的谆谆教诲和幸福期望,见证了父母平凡、勤劳、节俭的一生,见证了四辈人的生活变迁,见证了我们国家和人民站起来、富起来到强起来。

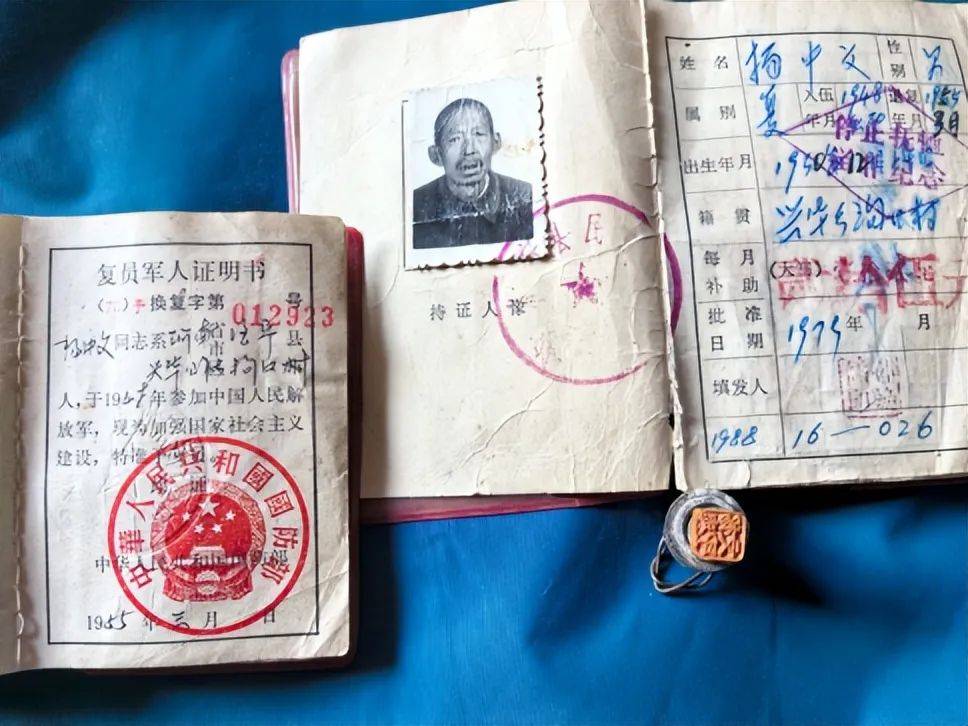

我父亲名讳杨中文,农历一九三零年腊月十四日生于洛宁县中山镇(现兴华镇)沟口村,1948年入伍,后参加中国人民志愿军,入朝鲜“抗美援朝保家卫国”,时任辽宁13军109团通讯班班长,1955年复员回农村务农。

父亲的老军用水壶是铝制的,扁圆形,高18公分,长13公分,宽8公分,口径3公分,浑厚结实。老军用水壶跟着父亲从军,在东北的冰天雪地里训练,参加了抗美援朝战争,常听中国人民志愿军军歌,‘雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江,保和平,卫祖国,就是保家乡……’,亲历了抗美援朝战争的伟大胜利。

回国后,老军用水壶跟随我父亲在东北、湖南、云南等地参加祖国建设,1955年随父亲复员一起回到洛宁县兴华乡(现兴华镇)的小山村。

父亲的老军用水壶记录了艰苦的岁月。回国后,父亲的老军用水壶经常挂在我家窑洞里的墙上,父亲十分珍惜它,喝水时小心翼翼取下,小心翼翼挂上。那时,老军用水壶还有背带和盖子。

1958年到1960年,受“大跃进”思想影响,我国大炼钢铁“放卫星”,吃“大锅饭”,铁没有炼成,人饿得浮肿孱弱。那时,我爷爷奶奶、父亲母亲住在窑洞里。

1961年取消了“吃食堂饭”,偏又逢洛宁县连年旱灾,粮食减产,贫困交加。我爷爷得伤寒病,没钱看医生。

1963年春节,我爷爷忍痛给我五大砍(洛宁话,过继)给柏坡白家了,接着爷爷因病去世。

1964年夏季,连下三天大雨,在我家的旧窑洞即将坍塌时,我父亲和母亲抢出家里仅有的瓦瓮和有限的粮食。我母亲奋不顾身冲进窑洞,带出来我父亲的老军用水壶。接着,窑洞塌了,我母亲差点没命,窑洞中一把新打的镢头没有来得及抢出来。

父亲的老军用水壶见证了我的成长。窑洞坍塌后,在街坊邻居的帮助下,我家盖了三间茅草屋,从沟口村黄里沟自然村迁到了沟口村三十亩地自然村居住。我姐弟三人是在茅草屋出生并长大的,没有住过窑洞。我清晰地记得,父亲的老军用水壶,时常挂在茅草屋的过间墙上。

父亲非常爱惜他的老军用水壶。经常背着老军用水壶去种地、上山放牛、采中草药、采野果野菜、拾柴火,去干集体分派的活。我母亲总是提前给水壶灌满热水,或者灌满竹叶茶水。

父亲识得几十种中草药,除种地外,靠采中草药维持生计。上世纪六十至八十年代,我们家境贫寒,生活上经常入不敷出,但父亲始终咬紧牙关,从没有放弃供我们上学的念头。

我曾经见到父亲从山上背柴火到兴华初中学校,送柴火时背着老军用水壶。我曾经见到父亲从山上割韭菜送给学校食堂,送韭菜时背着老军用水壶。我曾经见到父亲去山上采中草药,回来时背着老军用水壶。我曾经见到父亲去山上采野生山药,回家时背着老军用水壶。

1988年,我从洛宁县一高中考入河南农业大学,父亲用坚定的口气说:我弩折腰杆也要供你上大学。为了采中草药,父亲身上新旧伤疤不断,父亲的铝水壶也历经沧桑,被悬崖陡坡上的石头磕碰得坑坑洼洼。老军用水壶的背带、盖子都破损了,父亲就用一个暖水瓶的塞子改造成军用水壶的盖子,一直使用着。

1990年,我家盖了三间土墙的瓦房子。父亲的老军用水壶从茅草屋搬到了新房子。我清晰地记得,父亲的老军用水壶,挂在瓦房屋的墙上。父亲仍然十分爱惜它,经常使用。父亲上山采中草药时,总是随身携带镢头、挎篓、干粮和老军用水壶。我经常看到父亲用老军用水壶喝水的情形。

1992年,我大学毕业后参加工作,回家次数有限。每次回到老家,总会看到父亲的老军用水壶,要么父亲正在用,要么挂在瓦房屋的墙上。老军用水壶,一直用到2004年父亲去世。

2014年,我的母亲去世。母亲曾经交待过我,这个老军用水壶是我父亲当兵时的老物件,是个念想,一定要保管好。

老军用水壶还有后续故事。父亲的老军用水壶登上“学习强国”洛阳学习平台后,阅读量16.3万多人次,点赞0.8万人次。“洛宁城事”都市头条号上也有1.6万多人次阅读。加上“掌上洛阳”“大美洛宁”“洛阳晚报”等平台,总共阅读应有20万人次左右。“一个老军用水壶”的故事登上“学习强国”洛阳学习平台后,有热心的朋友给我送当天的洛阳晚报,单位作为家风故事在工作群学习,许多人通过微信、电话联系我,共叙家中老物件的故事。以此为缘,我还交到了许多新朋友。

洛阳网友Z说:家风传承让人仰视,焕发的光彩如同白牡丹熠熠生辉。

洛阳网友L说:父亲虽然平凡,但是却用自己全部的力气,为你撑起了一片天。读完文章,心里泛起阵阵温情,感同身受,也想到了在天堂的父母,有一份对父母难以释怀与凄凉痛心地怀念!愿他们一切安好。

洛阳网友W说:传播正能量,学习的榜样。

洛阳网友Q说:我的军用水壶在山里训练时也是磕得坑坑洼洼,退伍时留在部队了,后来又换了新的军用水壶,一直留存。

洛阳网友S说:我父亲参加了“抗美援朝”战争,回来时也带有一个老军用水壶,很珍贵,要找到后保存起来。

洛阳网友D说:深受感动,朴实无华,字里行间充满对父亲的怀念和敬重,感人至深。

洛阳网友Y问我:记者是写中学课文《谁是最可爱的人》的魏巍吗?参加过“抗美援朝”战争的军人,都是“最可爱的人”。

郑州网友L说:向杨伯伯致敬,你是老人家的骄傲。

陕西网友L说:想起小时候,童子们用军壶,一人一口换着喝水,老美了。

山西网友G说:我父亲也参加了“抗美援朝”,营级干部,还有军功章,对从部队带回来的东西十分珍惜,家里曾经有老军用水壶。

北京网友C说:你保存的不仅仅是水壶,更是对父母的思念与教诲、期待,以及对自己的严格要求。

老家人L说:镢头窝刨出来大学生,父母当年真受症。

我初中苗同学为我写记:自幼聪慧,饱尝苦寒。父辈从戎,红色浇灌。母勤贤娴,恩德递传。长盼出头,学子了愿。镢头功德,乡里流传。职数十载,兢业实干。顺随体制,无贿无贪。身居庙堂,心系桑田。双鬓染霜,犹记少年。从文余热,炽烤流年。

我高中张同学说:那年代上学真不容易,老军用水壶功不可没。

我大学汪同学说:家风的荣耀发扬光大。

我对网友、对朋友、对同学、对老乡回话:这不是我的荣耀,是我父亲的荣耀,是那一代军人的荣耀,是那一代艰苦奋斗人民的荣耀。

老军用水壶,是父亲留给我的宝贵遗产,我会精心保存,传承“四知”“清白”好家风,传播正能量。

作者简介:杨留生,河南省洛宁县兴华人,1969年12月生,中共党员,先后任职于洛阳市洛龙区统计局、洛龙区农业农村局,爱家乡,爱牡丹,爱园艺,参编《国花牡丹档案》等书。