文\张铁强

父亲张仁甫,西华县奉母镇岗张村人,生于1908年9月,卒于2000年12月14日。在国民党白色恐怖时期的1927年10月在淮阳省立第二师范加入中国共产党。同年年底,按照党组织的要求,停学开展民运和建党工作,建立了中共岗张村支部委员会,开展土地革命,建立革命武装和工农政权,长期从事隐蔽战线工作。抗日战争和解放战争期间,同国民党反动派进行艰苦卓绝的斗争,可谓“九死一生”。父亲常说:新中国是无数先烈用鲜血换来的,自己是从死人堆里爬出来的“幸存者”。

我父亲生平事迹已编印成书,西华县广电局何建华局长已在该刊物发表《 岗张有个张仁甫》,不再一一赘述。我的追思回忆,主要集中以下几个方面:

一、信仰坚定,对党忠诚

父亲一生坎坷卓勋。战争年代里,枪林弹雨,出生入死,长期过着逃亡追杀的日子。家庭老小东躲西藏,颠沛流离,几乎支离破碎。1932年,中共河南省委遭到国民党反动派的破坏,省委和市委主要负责人被捕叛变,供出在开封自治训练班担任党支部书记的父亲,遭到国民党宪兵队的逮捕。在军法处受尽酷刑,始终不承认是共产党员,没有出卖组织,没有出卖同志,没有出卖党的机密。此后,父亲被关进省立第一监狱,过着非人的生活,颈部感染上淋巴结核(俗称老鼠疮),得不到救治,脖子溃烂流脓流血,口吐鲜血,骨瘦如柴,奄奄一息,濒临死亡,1935年释放出狱。出狱后置个人的安危于不顾,头可断,血可流,共产主义理想信念不能丢,边治疗边寻找党组织,擦干了血迹又上战场,为中华民族解放事业浴血奋斗。因为这段历史在文化大革命中,遭受到冲击和诬陷,成为造反派冲击的一大“罪证”,游街,挨批斗,住牛棚,扫厕所,拓砖坯、烧窑、拉砖,受尽折磨蹂躏,父亲靠着坚定信念和钢铁般意志终于挺过这一关,直到1976年才彻底平反。这种政治上的不公,丝毫没有影响父亲作为一名共产党人的气节和品质,始终保持良好的心态,始终忠于人民,忠于党,相信历史是公正的。父亲是一个意志坚强的人,无论遭受多大委屈、经历多少挫折和困苦,一直微笑着,默默承受,坚定前行,追寻光明,形成独特的人格魅力,展示了具有坚定共产主义信念的老共产党员的英雄气魄和胆量。

二、清正廉洁,一心为公

父亲对自己要求十分严格,正确地对待和使用手中的权力,坚持廉洁奉公,遵纪守法,以身作则不搞特殊。父亲在临颍任县长时,我大姐、大哥和二哥在临颍中学上学,按照当时政府供给制规定,我姐姐和两位哥哥是可以在县政府食堂就餐的,并且其他领导的子女也在食堂就餐。但是,父亲坚决不让他们仨姐弟在县政府食堂就餐,搞特殊占公家的便宜,脱离普通同学。他们只能从30多里外的老家每星期带干粮充饥,班上同学们误认为父亲不是亲爹。父亲在政府外出办公使用的交通工具是一匹跟随他多年的军马,上级领导又专门给他配备了一辆德国产的自行车及瑞士产的手表,他考虑到刚刚解放,国家还很困难,需要用钱的地方很多,坚决不要,原封不动退回公家。父亲清正廉洁,两袖清风, 一尘不染,只讲奉献 ,不求索取,大公无私,德隆望尊。

三、淡泊名利,甘于寂寞

解放初期,父亲到省城郑州开会,探望老战友河南省政协杨春芙同志,杨春芙告诉父亲“咱们的吴芝圃司令员现在是省委书记,一定得看看吴书记,他肯定给你个大官干干”。父亲说“杨大姐,咱们能活下来已经是很幸运的了,比起那些没有看到胜利就牺牲的战友,党和人民给的已经够多了。咱参加革命是为人民服务,不是为了当官,不管职位高低都是人民的勤务员,没有贵贱之分,只是分工不同,这样的话就不去看吴书记了”。父亲的级别和工资几十年如一日,每次晋级晋职都让给别人,从来无怨无悔,充分体现一个共产党员高风亮节,毫不利己,专门利人的高尚品德。原来我一直对父亲的这种做法不理解,后来伴随着年龄和阅历的增长,我慢慢明白,得失是一把双刃剑,名利都是过眼云烟,保持平和的心态才是生存最重要的法则。

四、助人为乐,大爱无疆

70-90年代地区一级医院的医生到上海大医院进修学习非常困难,几乎不可能实现。许昌和周口卫生界的人士大多都知道我父亲的老战友在上海市卫生局当局长,也就是白书章局长。市里几个大医院去上海进修学习的医生,都是通过父亲的协调到上海长征医院、胸科医院等知名医院进修学习。凡事找到我父亲要求到上海医院进修学习的,基本是来者不拒,如愿以偿,为提升许昌和周口地区卫生事业的发展和医疗救治水平做出重要贡献。同时,还有很多老同志、老领导到上海看病治疗,都是父亲帮忙联系,大家都非常感激他。

90年代前,我的老家地处偏僻,交通不便,缺医少药,又距离周口和西华较远,不方便。家里的乡亲经常来许昌找我父亲帮助到医院看病,当天回不去或住院暂时没有床位等候的,在家吃住。病人住院钱不够主动垫资,送去粮票,跑前跑后,热心服务,直到痊愈。干休所的老同志都知道我家农村老乡和亲戚多,大家为老父亲为乡里乡亲热心服务称颂点赞。

老父亲还积极投身到公益事业,老家修路捐款,南方洪涝灾害捐款等等。父亲还是市关工委成员,经常随老干部到学校讲战争年代的革命故事,全力播撒红色革命种子,教育激励青少年学生珍惜今天来之不易的幸福生活,为建设美好国家努力学习,多做贡献。

五、博学多才,兴趣广泛

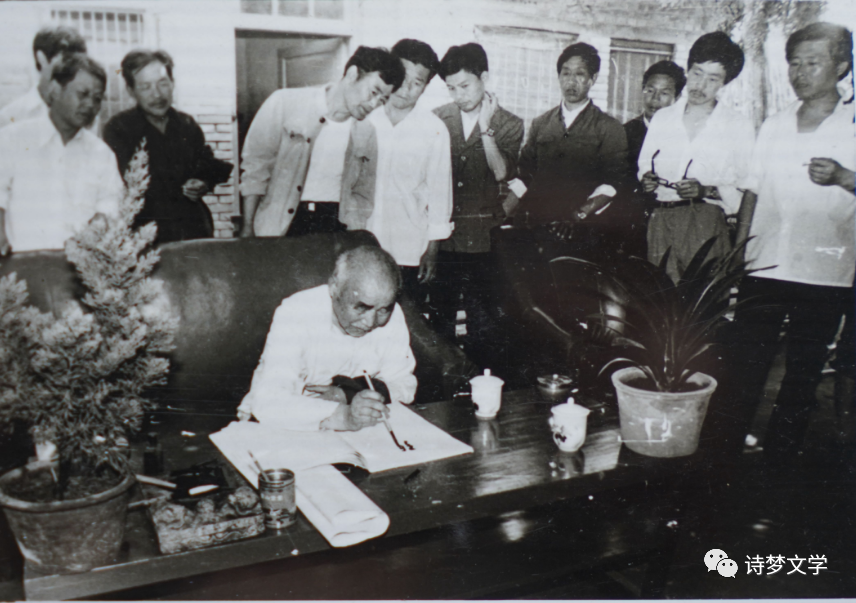

父亲天资聪慧,有较强的学习能力,还有着超常的记忆力,只要他经历过的人和事都记在心里,他看过的书籍和文章都会过目不忘。在我的心目中父亲是个神奇的伟大人物。一生热爱学习,自强不息,学习已形成坚守的人生信条。早在青少年时期就凸现出来,1927年参加淮阳省立第二师范入学考试,获得全校第一名。父亲兴趣爱好广泛,涉猎知识面较广,博览群书,精通中国历史和中国近代史,对天文地理、医学(中西医)、英语、书法、象棋、音乐、二胡有一定的研究,一封书信或一篇文章,片刻即可完成,号脉诊病治病,开歌识谱,样样得心应手,凡是认识他的人有目共睹。

六、艰苦朴素,勤俭节约

父亲一生始终保持革命战争年代红军的本色,过着极简生活,吃的是粗茶淡饭,饭桌上掉一粒粮食都要捡起来吃掉,经常讲一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。一身群众打扮,他总是穿着制服或洗得发白的布衣。他的衣服缝了又缝,补了又补,一件物品用好多年还舍不得扔掉。但是,衣服总是洗得干干净净,穿的整整齐齐,始终保持军人的作风。干休所的房子简简单单,也未进行装修,家具用了几十年也舍不得换。他经常告诫我们,当下,人民的生活还很不富裕,应该想想过去,想想大多数人民的生活还是很艰苦,不能过高地谈享受,不能搞特殊化,还要勒紧裤腰带子过紧日子,为人民群众过上美好幸福生活努力奋斗。父亲这一辈子真的没有享过福,他对自己很抠门,对需要帮助的人却很大方,但父亲总认为责任和义务是他毕生奋斗的目标,这就是他最大的幸福和满足。

七、联系群众,水乳交融

父亲宽厚仁慈,敢当人民公仆,密切联系群众,和群众打成一片,亲民爱民,对下属和百姓很谦和,关系如水乳交融一般。他休息后这么多年,来看望他的下属和老乡接连不断,每次有人来看父亲,总是挽留他们吃饭,客人走的时候,父亲还要买些礼物送给他们的老人和孩子,有的还为他们买好回程的车票。他平易近人,待人热情,他把工作人员当成自己的亲人一样看待,就连工人来家里搞维修,他都亲自倒茶递烟,没有一点架子。爱出者爱返,福往者福来。1995年,父亲股骨头骨折,牵引3个月,引起足跟局部坏死,每天需要到医院换药,很不方便。他以前的部下市医院60多岁的退休外科主任杨三德同志,当得知消息后,主动天天到家换药,风雨无阻,从未在家吃过一顿饭,长达半年之久,直至痊愈。

八、爱岗敬业,忠于职守

父亲在许昌师范任校长时,正值三年生活困难时期,为了确保同学们饮食足量吃到口,维持体质正常发育生长,他身先士卒带领全校教职工每天轮流值班看守学校食堂和仓库。在大家的共同努力下,学生没有因饥荒出现身体健康问题,顺利渡过难关。父亲在平凡工作岗位上呕心沥血,勤政为民,以自己的实干行为赢得了群众的爱戴和尊重。几十年后,他的学生到家看候他时,提到此事,还热泪盈眶,感激之情溢于言表。

九、家风清正,严管重教

父亲对我们子女要求很严格,反对搞特殊,要求我们必须通过自己的努力奋斗实现社会的价值,反对走“后门”、讨厌“拉关系”。我们都知道父亲的脾气和性格,各自都在自己的岗位上默默无闻地工作着,从不张扬,都很低调,一块儿工作多年的同事很多都不知道我的父亲是老红军。家长是孩子的第一任老师,榜样的力量是无穷的,上行下效,扣好人生第一粒扣子。我二哥和二嫂都在中国人民解放军防化学院研究所工作,所长卢志广是我父亲的老战友,在共同相处的几十年,从来没有捅破这层关系,靠自己的努力晋职到研究员。一九八0年,许昌地委召开党史研讨会,邀请卢所长参加会议,当卢所长见到我父亲谈到孩子时,才知道二哥在他手下工作。

父亲对我们的学习抓的很紧,再三叮嘱我们学文化,惜光阴,要学习、学习、再学习,把学到的知识贡献给国家、贡献给人民。谨记父亲的教导,奋发努力,自强不息,辛勤耕耘,大姐因战乱耽误了学习时间,解放后,抓住上学的机会,勤奋努力,连续跳级,6年完成小学和中学的学习任务,被录用为商业局职工。弟兄4人先后考入大学,取得高级技术职称,在不同的领导岗位工作。孙辈1人博士生,2名硕士研究生,3人走上领导岗位,成长为对国家有用的人才。干休所的叔叔阿姨都夸赞父亲教子有方,投以羡慕的眼光。

不论是在血雨腥风的革命战争年代,还是在社会主义革命和建设时期,父亲矢志不渝地保持着一个普通共产党员的革命本色,将青春和激情全部奉献给了党和人民,生动诠释了一名红军战士的无悔人生。

今年(2019年),是新中国建立70周年,也是父亲离开我们的第十九个年头,谨以此文献给我最亲爱的父亲——张仁甫,一个从豫东老区走出来的老红军战士。在此,我万分感谢中共周口市第一个农村党支部旧址暨张仁甫纪念馆创建者陈鹏书记和全体工作人员,是他们浓厚的红军情结,建起了中共周口市第一个农村党支部旧址展览馆,供后人参观学习,传承红色基因。