精华热点

精华热点

比利时 章平 画

[本文转载于《扬子江文学评论》(2022年第4期),附于敬文东主编“香樟木诗丛”之《删述之余:欧阳江河诗选》(南京大学出版社2023年2月)]

1

古人对“六十岁”的理解与感悟,可以引申出某些观念。在中国,无人不知孔子所说的“六十而耳顺”。这里的“耳顺”就是关于六十岁的一个缩略、一个观念,而非生理描述。中国人以“十年一变”作为生命递归的刻度,据此,孔子才会断言“三十而立,四十不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”。

古希腊的早期哀歌诗人,则依据更为古老的观念里的“数字7”,以七年为期划分生命的不同阶段。古希腊“七贤人”之一的著名哀歌诗人梭伦,以此为主旨写过一首诗,对生命的十个“七年”做出了诗的命名与界定。言及第九个“七年期”(六十上下)时,他是这么写的:

到人生的第九阶段,他的力量已经衰减,

而语言与技能成为他更加卓越的明证。

在这里,生理的“衰减”与精神的“更加卓越”,共同构成了关于“六十岁”的见证观念。梭伦同时代的另一位哀歌大诗人弥涅墨斯,也写到过六十岁:

我愿自己不为疾病和心碎所困扰,

在六十岁那年安然辞世。

在这两行传世的哀歌对句中,弥涅墨斯将“六十岁”处理为生命的形而上终结。对此,梭伦写了下列诗行予以“纠正”:

……温柔的歌手呵,

如果你倾听这样的曲调,当会改弦易张:

“但愿我能在八十岁那年安然辞世。”

这两个差不多同时代的古希腊哀歌诗人,其写作的鼎盛期介于荷马与品达之间:晚于荷马两百多年,早于品达一百来年。梭伦在上述诗行中以八十岁“纠正”弥涅墨斯提出的六十岁,此一纠正并非针对写作生涯,而是泛指自己的政治生命:梭伦兼具诗人和政治家的双重身份,是位高权重的雅典首席执政官。希腊哀歌的源头——诗人阿基洛库斯和卡里努斯,将《荷马史诗》的现成词汇直接引入自己的哀歌创作,采取这样的修辞策略,显而易见降低了写作的难度。弥涅墨斯同样也使用荷马的史诗词汇,但他的不同之处在于:以观念的“六十辞世”,对《荷马史诗》将战争时代的老年界定为“活死人”的半神伦理,做出了折返点式的改写。他这么做,在哀歌写作的认知层面,更多地借助想象力而非智力,在修辞层面则引入了“晦暗的预兆”:

这晦暗的预兆让心灵为之疲惫,

几乎要夺走眼前的光明和欢乐。

这预兆惊扰了少男少女们的幻梦,

或许是神明的旨意,才有了这命中注定的烦恼。

这里的“预兆”,至少在两个方向上是做了加密处理的:其一,从荷马的史诗写作转向弥涅墨斯本人的哀歌写作这一方向上;其二,从哀歌写作到一百年之后品达的颂歌写作,这么一个尚未到来的、先知般预留的方向上。我的假定是,若无此一“六十岁”的观念性植入,弥涅墨斯的“预兆”就不会上升为涉及诗学之变的某种加密之举,以及随之而来的解密之举。品达接受了前辈诗人这份带有晦暗预兆的礼物,并从中创作出眼界开阔、格调高古、抵达巅峰的造极之诗。

2

那么,现代性又是怎样对待“六十岁”的呢?退休。当然,在当下中国,现代性本身并不是齐刷刷一刀切的东西,而是略有差别:比如,女士们,退休时限要比先生们的早五年,副部级比厅级以下晚三年退休,二级教授相比三级教授也推迟了三年退休。想一想吧,后现代主义的一个著名口号:维护差异性。(似乎可以加上一句:赞美这差异性吧!)我的理解是,现代性的解决方案,将“六十岁”界定为某种既非生理亦非观念、纯属统计学范畴的东西。出现在“后六十”退休人群身上的消极活法,带有某种“余生”的症候,似乎每一天都是余生第一日。与之配套的是慢跑和太极拳,养花与棋牌乐,老干部体书法与老干部体诗词,还有摄影:对着单反镜头里的种种影像,轻若烟云地按下快门。总之,六十岁以前你的一切,一夜之间全都戛然而止,好像六十之前的所有日子不是你在过,而是另有一人替你过。现代性仁慈地、大彻大悟地说:手松开就什么都好点。

此一现代性方案,含有一种至暗时刻之残酷: 一切到此为止——工作,权力,责任,成就,奉献。 凡六十之后还能延续的东西,一概不予考虑,至少不在体制框架内予以考虑和落实。当然,你可以移到方案之外、体制之外去延伸,去接续,但多少有些神经兮兮,欠缺合法性、连续性、说服力。

3

要进入观念的六十,你得真的先活到六十,把六十之前的问题消解掉,扔掉,或悬置起来。境况种种:稻粱谋,虚荣,力比多,乌托邦冲动,励志,所有这些加起来构成了总体意识的“六十之前”。假设你是一位建筑师,六十之前该盖的、不得不盖的房子,在大地上已经盖完了,盖够了,六十之后还盖吗?将一座不到六十不会去构想、不会去建造的房子,形而上的、思想的、你用以定义和把握建筑灵魂的、纯属范畴的房子,盖在头脑里?假设这个头脑里的房子被盖成一间书房,假设六十之后的某个作家、某个诗人、某个人文教授坐在书桌前,他读完了所有该读的、不该读的、可读可不读的书,写尽了天下文章,专业头衔、创作奖项、学术奖项也铺天盖地落在他头上:面对这一切,他会不会生发出一种莫名的、深刻的、清风盈握的、悠悠万古的厌倦?意义何在,魂兮何在?明月添愁啊。但明月何在?

4

出口何在?六十之前的那条命似乎已活到尽头,你有没有准备好活到六十之外、尽头之外、命之外?不然呢?你活得像个半人(另外一半是神?),活得如此顺遂、雅痞、盈虚、优越,可以完全凭惯性活在世上,可以令各种假睡和死后目光落在身上顿成蝴蝶粉末。这不仅仅是房子的盖法、文章的写法、诗的读法、芭蕾的跳法、钢琴的弹法、草书的笔法和墨法、金钱的赚法和花法、影视的拍法,诸如此类的问题。这是“活法”问题:它超出了现代性方案,超出了作为他者对等物的那个自我(剩下的自我是孤零零的,没了他者),超出了降解的、递归的历史(只剩前史和超历史)。换句话说,亡灵来到了你身上:来自三百年后、一千年后,来自别的种子、别的黑暗、别的星球。六十之后,你还要继续写作,就得学会与自己的亡灵打交道。这个亡灵没准比你还年轻,他周游大千世界一遭,又回到一息尚存的你本人(也是他本人)身上。博尔赫斯晚年失明,是否因为他借助灵视偷看了自己的亡魂一眼?贝多芬听见自己耳里的亡者声音,所以耳朵聋了?六十之后,我们这代写作者,各自的亡灵意味着什么?

5

归去来兮:欢迎来到实在论废墟。杜尚之后的康德在某处坐等你的到来。尼采先用晚期瓦格纳的帕西法尔虚构了你的六十岁,又用都灵的马将余生第二日(而非第一日)偷换出来,偷换成“一脸大海掉头而去”的、抱头痛哭的“无头时间”。瞎了眼的诗人弥尔顿,以他自己的、几乎是半个野蛮人的上帝,在盯着你。同样瞎眼的博尔赫斯,带着国家图书馆长的、圆形废墟的目光,不失礼貌但略显嘲讽地打量你,以梦幻般的语气对你说:二元论是对眼产生的斜视。你已经置身于六十之后的世界。你听到的一切,看见的一切,梦见的一切,感觉和受取的一切,你的狂喜,你的忧郁,你的无意识,你的屈尊,你的超然,你的容错,你的放下,全都盖下一个神的印玺:六十之后。

显而易见,出现了某个折返点。

6

就写作进程而言,老欧洲经历了从旧约写作到新约写作的 “范式之变”,但不同的作家、诗人、思想家,从这个范式之变中提取出来的每个人自己的“六十之后”又大不相同。比如,尼采提取出“上帝死了”,作为从旧约写作到新约写作的折返点。叶芝六十之变的折返点在诗歌之外:他写了神秘主义的、带有唯灵论研究性质的《灵视》(又译《幻象》)。其实叶芝更具决定性的折返点在此前就隐约出现了,我指的是,1908年,或1904-1906年的庞德。庞德将叶芝本人的“六十之后”提前递给叶芝,改变了他早期诗歌中那种偏甜的、偏软的抒情腔调,且动摇了他灵魂深处的贵族立场。庞德本人六十岁那年在一个关猛兽的铁笼子里,被美军关了五十多天,他以为自己难逃一死,于是动手脚打开自己头脑里的杂货铺与图书馆,写下百科全书式的《比萨诗章》。六十岁,简直就是一个装置,围绕“等着枪决”所扩散开来的暗念与灵氛,构成了专属庞德一个人的折返点。这个写作折返点,既没有设定在老欧洲的旧约写作与新约写作之间,也没有设定在新世界的为艺术而艺术的写作与民主写作之间。但如何理解庞德,超出了本文的范围,姑且撇下不谈。

7

如何界定折返点呢?此一界定,本身不是针对具象和本事的,而是对具象、对本事的提取。但在提取之上,作为观念的“六十之后”,又被放回具体的历史语境,放回写作背后的本事与迹象,搁在了每个人的“六十之前”。比如,“现代性”构成了为数众多的中国现当代作家、诗人、批评家的总括性折返点,这是一个基座的、方尖碑式的折返点。丝毫不夸张地说,没有现代性,很多中国作家的写作将会即刻坍塌,整个作废。现代性是西方世界的礼物,它带给中国现当代文学某种共时性的、全球视野的、抵抗与质疑兼而有之的东西,但现代性本身并非天注定的、自然天成的,而是人为建构的:无论它是一个启示、一个折返点、一个范畴,还是别的什么。对于我本人的写作进程而言,现代性更像是我二十五岁(按照T.S.艾略特的界定)的产物,而与我“六十之后”写作的关联,似乎越来越抽象、稀疏。无疑,在我所处的这个时代,中国文学从现代性获得了某种速成性质、存量性质的立场,方法,向度,趣味,能量,准则。进入现代性,就意味着获准进入了二十世纪的文学写作现场。我的理解是,现代性作为文学写作的集体折返点,首先是某种“限定”:政治无意识的,地缘政治的,词汇表的,跨语际的。

8

说得更直接、更具体一些,“二战”之后,以现代性和理性之名,对文学写作施加的种种政治正确的、规则与范畴的、风格与趣味的、价值判断的重大限定,一向是胜利者的限定:写什么,怎么写,读什么,怎么读。中国作家、诗人和学者,应该不会忘记美国最重要的当代思想家詹明信的一个断言:中国小说家要想获得世界性影响,写作上只有一个选择——写寓言小说。注意,这可不是根植于西方傲慢的绝对命令,这是基于根深蒂固的现代性限定的、对中国作家的善意提醒。但是,此中暗含了对作者(中国作家)、读者(西方)主体身份的双重认证与区隔。说得直白一点,中国现当代作家命中注定被分配和限定了,只能这么写。

但是否存在超出这个限定的写作呢?或许吧。这个问题不仅关乎中文的母语写作,也涉及多语种翻译、跨国出版和销售市场、批评认定、交流与传播等深度扩展问题。“现代性限定”本身,不仅对中国文学的当代写作是个问题,对欧美作家和诗人的写作又何尝不是个划时代的大问题?原因很简单,《圣经》《荷马史诗》与品达颂诗,但丁、莎士比亚、托尔斯泰的经典作品,全属于超出现代性限定的写作。处于现代性限定下的当代写作,与超乎限定之外的广阔写作如何勾连,如何匹配,如何竞争,如何对话,如何融会?这无疑是个大问题。米沃什晚年曾在芝加哥一间书店与读者见面,他开诚布公地表明:我本人的写作,既得力于来自现代性的暗指与限定,也被它连带的政治圈套给毁了,不然我也不会所知、所思、所感皆超越莎士比亚,智力与禀赋也不低于他,却写不出莎翁那样的伟大作品。

9

维柯在《新科学》一书中,将西方文学进程分为神权、贵族、民主三个循环阶段。按照这一总体划分,从旧约写作到新约写作的转轨之变,可以将神权阶段与贵族阶段方便地纳入其内,但民主写作阶段则不在此列。旧约写作的代表人物是“作者J”与荷马,但丁、莎士比亚、歌德则是新约写作的巨匠。弥尔顿夹在两者之间,他的《失乐园》属于带有典型的斯宾格勒所指“假晶现象”的作品:看上去是新约写作,其实更多是旧约性质的。歌德的长诗巨作《浮士德》在深处也含有类似的假晶特质:长诗的第一部基本上可以归之为旧约、新约的混写之作,但真正伟大的第二部,则无疑属于民主写作。这个分裂深具启示性。歌德很幸运地活到八十三岁,使得他持续一生的《浮士德》写作,能够经历二十五岁与六十岁这么两个阶段。对歌德来说,六十之后的折返点,不仅是个观念问题,也是文本内部的写法之变的技艺进化问题。歌德之后,民主阶段的文学巨匠有卡夫卡、庞德、艾略特,但他们的主要写作介于“一战”到“二战”之间,属于新约写作转变为民主写作的过渡阶段。“现代性限定”作为写作折返点已隐约出现,但影响力并非决定性的,真正的文学巨匠(包括现代主义流派的文学大师)凭一己之力尚可扭转乾坤,不搭理所谓的现代性限定,而写出传世之作。但“二战”之后, 西方世界的“现代性限定”成为普世的、战胜者的东西,文学被完全纳入民主写作的总体框架。问题是,政治正义的逻辑不可能简单地为文学逻辑所照搬、所仿写,人们或许可以票选出民选总统,但绝无可能一人一票选举出伟大的作家与诗人。呵呵,连上帝也不是投票选出的。

10

内嵌于写作之境的现代性限定,是序列性的、范畴的、结构性的、不可规避的。问题和答案、规则和标准,都已预先设定好了。但难道所有人的写作一定得这么写下去,一定得顺着这么一条布满“规定动作”的路走下去吗?对于二十五岁的写作,这没问题;但六十之后还这么写,你就没觉察到厌倦吗,你就写不腻味吗,丝毫没失落感与挫败感吗?完完全全对现代性限定视而不见,完完全全听命于此一限定,你也真够“我执”、真够普适、真够匹配平庸之善的。 但你考虑过如何领悟、如何处理、如何配得上“极善”吗? 现代性限定和你的写作之匹配,已经构成了无处可逃的自动匹配、标准匹配、算法匹配,大到对一场战争(无论是科索沃之战还是俄乌战争)的看法,小到出门戴不戴口罩、用苹果手机还是用华为手机,所有选项都不可思议地、奇遇般地与“现代性限定”暗合。换句话说,这个限定不光在写作范畴起作用,它已经溢出写作之外。世界何其之大,但又小得无非是一个观念,一个限定。

11

六十之后,写作者在写作之外能得到什么、得不到什么,大体已尘埃落定。那么,驱使作家和诗人六十之后继续写下去的缘由、挑战、凝望,其内驱力、定神之力和呼魂之力,一定来自写作深处,关乎写作本身。不然何苦?难不成你还在用写作做加法:意识形态的、心智殖民的、算法或认命的、喝彩与领赏的加法?而加法终端,写作是否趋向于更多?这个“更多”究竟是什么?对于更多,旧约写作和新约写作各自都想得很透彻:前者认定“更多”是大写的一,是上帝;后者则认为“更多”意味着宗教体制的、生成性的三位一体,它不是耶和华,而是其代理人基督。莎翁也理解得很透彻:做更多,关于什么也没有。那么,民主阶段的这个“更多”到底是什么呢:是选票,是资本,是核扩散,是精神分裂?所有这些“更多”,压缩之后,变成形式与符号之后,升华为时代精神之后,能否构成民主写作的总的折返点?

12

前文提及的现代性退休方案,似乎也可以看作如何处理“更多”的方案。人活到六十,经历更多,绩效更多,权力更多,虚空与实利、浩渺与沧桑也更多。然后呢?大海退去,余生到来:请君按下退出“更多”的按键。现代性限定,就是这么对待更多的:一直积累,越来越多,然后总的清零。但我的理解是,如何对待更多,其实还有别的方案、别的定义、别的转圜。仅举两例。其一,作为一种哲学立场、一种审美规则、一种生活方式,极简主义的方案是:“少就是多。”第二例,将“更多”置于已有与未有、已知与未知之间,予以悬置,这个应对方案所包含的观念与认知,可以简化为两个要点:在已有之物上增加任何一物,实际上是取消此物;在未知上增加某个已知,意味着神秘地抹去这个已知。第二例是个略显晦涩的方案,它针对的是现代性逻辑(尤其是资本逻辑与核扩散现象)必然导致的“更多”所颁布的一道绝对禁令,其基本判定是:未知,以及未有,作为超出现代性限定之外的折返点,给予人的最微小的添笔、添言,都会造成败笔冗言,而且败笔冗言会以二次方熵增。

13

两年前,我写过一首至今没公开发表的短诗《瓦格纳能上热搜吗?》。直到写这篇短文,谈及六十之后、折返点、现代性方案与限定、更多与熵增等问题时,我才发觉这首即兴之诗,已隐约提出并试着处理折返于“限定与更多”之间的折返点问题。这不仅涉及瓦格纳本人的生命阶段及由他连带出来的音乐史进程的时间之变问题,也涉及事件现场移位的问题、空间之变的问题。限定也罢,更多也罢,它们一旦与热搜、抖音、快手有了勾连,就会构成新的“折返点”:资本的(熵增的),众人的(粉丝的),民意的(舆论消费的)。当然,我们不能只在热搜的本义层面谈论热搜,否则它就不是一个范畴:病毒扩散的、核扩散式的“暗喻范畴”。二十世纪七十年代,安迪·沃霍尔曾断言“每个人都有机会在历史上出名十五分钟”,这简直就是神预言,提前为热搜时代的到来做免费的暖场广告。还有极冷门的纽约作曲家约翰·凯奇,他写了一首题为《四分三十三秒》的钢琴曲,连一个音符也没有,他不仅以“少到全无”的方式干掉了“更多”,还反过来将音乐扩散到非音乐:把音乐从内部清零的声音,扩散到音乐之外的所有声音。至于瓦格纳能不能上热搜,这样的反讽问题,在中国我找不到人深入讨论(瓦格纳迷除外),或许我该去请教一下尼采先生。尼采与瓦格纳的交往,构成了他二十五岁写作的基础(他在写给瓦格纳的信中称之为德国语文学基础),但晚期尼采,成了特别激进的瓦格纳之敌。从二十五岁到六十之后,折返之间,尼采的思想之变、写作之变,该如何提取,如何指认?尼采认为瓦格纳神话深处藏着一个反瓦格纳,这个反词构成的瓦格纳,是否意味着尼采思想的深刻折返点?尼采说“上帝死了”,并断言,“瓦格纳神话”无非是一个替代品,一个冒牌的二手上帝而已。

14

中国作家和文人,几乎没有人听瓦格纳的音乐。这与欧洲作家和学者无人不听瓦格纳,构成了相当刺目的对比。按照“二战”胜利者的划分,瓦格纳音乐无疑是大右派的音乐,但为什么战后欧洲的左翼知识分子偏偏就听、就认、就痴迷、就深深思考瓦格纳,这里面有什么玄机?阿兰·巴迪欧写了一本小书《瓦格纳五讲》(中译本已出版),从哲学、政治学、精神症候等诸多层面,交错讨论瓦格纳的伟大,他的设问是:问题在于它是哪一种伟大?我读德吕纳写的《瓦格纳传》,得知他十七岁时曾将贝多芬晚期弦乐四重奏之一的作品第127号及第三交响曲和第九交响曲的总谱,分别抄写了一遍。其中第九交响曲比较特殊,他对此不是简单的抄写,而是将交响总谱改编为钢琴谱,这是创造性的媒介转移:从大型管弦乐队转移到一架钢琴上。瓦格纳以对贝多芬的抄写和改写,在十七岁时提前完成了步入“二十五岁写作”的成人礼。有意思的是,他的“六十岁”因歌剧《尼伯龙根的指环》漫无边际的创作而一再延宕,他唯一称得上“六十之后”的作品《帕西法尔》迟至六十九岁才写成,离他去世仅一年。折返点为什么出现得如此迟缓?或许有两个原因。其一,瓦格纳序列歌剧的实质是混杂的、广阔浩瀚的半音革命,演唱时难度惊人,瓦格纳不得不等待能够胜任他的唱法的新一代歌手出现,创作本身也因之而推迟。其二,瓦格纳《帕西法尔》之前的所有作品都属于那种以一己之力和整个世界掀桌子、和纯音乐对着干的东西,除了晚期贝多芬,他与任何作曲流派、与整个音乐史基本没有关联。我的理解是,不在历史参照体系中,折返点是很难出现的。创作《帕西法尔》时,瓦格纳终于得以和音乐史相关联,不仅深通欧洲音乐,而且与阿拉伯音乐、亚洲音乐都有着乐理上的、曲风和素材上的多重关联。

15

与瓦格纳相反,只活了五十八岁的贝多芬,其“六十之后”被提前提取。奇特的是,出现在贝多芬晚期创作中的折返点竟然是他的耳聋。六十与耳聋,两者皆是观念。第九交响曲,六首晚期弦乐四重奏,以及最后五首钢琴奏鸣曲,皆是耳聋之作:不再写给耳朵听,而是放置到高度提纯的、缩略过的、仅剩下音乐原理的人类认知深处,放置到听不见的地方,去内听,去反听。耳聋这个折返点,对别的作曲家无疑是灾变,但对贝多芬则是神恩,伟大的贝多芬也配得上神的耳聋!最后五首钢琴奏鸣曲之一的作品106号,第四乐章表达了极为深邃繁复的赋格思想,演奏之难有如登顶珠峰,我还记得格伦·古尔德为弹奏出此曲的思想线索,竟塞住了自己的耳朵。据说因过度练习作品106号而弹废双手的钢琴家不在少数。我知道,唱废嗓子的瓦格纳男高音也不少,这两个德国音乐天才可真够狠的。

16

谈起音乐我未免有些絮叨。像贝多芬、瓦格纳这样的作曲家,他们与演奏家、歌唱家的特殊关联,有时是宿命般的、隔世的。对于歌剧演员,“瓦格纳男高音”“瓦格纳女高音”是限定性的专有称谓:用普契尼和威尔第歌剧的唱法是唱不了瓦格纳的。所以瓦格纳作曲,只能等大音域的、宣叙调的、半音本质的“瓦格纳高音歌手”的出现。现代钢琴(锤子键钢琴)的出现,则催生了贝多芬最伟大的奏鸣曲作品106号。换句话说,冥冥之中似乎有什么东西一直在等:作品106号奏鸣曲在等晚期贝多芬写它,而贝多芬在等“新钢琴”(既作为一个物,也作为一个观念)的诞生。

17

对于我们这代作家和诗人,是不是也存在与此相似的等待?写到“六十之后”,在写作层面还有什么是值得一等,或值得被等的?一个真正进入六十之后写作阶段的诗人,能像瓦格纳在半音革命的转折点上等某个“瓦格纳男高音、女高音”、像贝多芬等锤子键钢琴的发明一样,等着自己的高级读者出现,等着艰深的、智力超凡的评论家出现,等着折返点出现?或反过来,把等变成被等:在某处,被高你一筹的读者、被神启般的批评家、被超历史的折返点所等? 问题是,你能容许六十之后的写作,被你自己二十五岁的写作所等?真的有这个必要吗?比如,你在等贝多芬的耳聋,而你并不是贝多芬。你在等囚禁六十岁庞德的那个铁笼子,问题在于你关进去也未必能写出《比萨诗章》。

18

著名的音乐思想家、德国《音乐学杂志》首任主编阿尔弗雷德·爱因斯坦是物理学家爱因斯坦的远房堂弟,他在影响极为深远的《音乐中的伟大性》(此书有中译本)一书中提出了一个重大问题:是什么使得一些音乐家伟大、另一些音乐家不够伟大?他不仅从历时性和共时性这两个角度讨论了这个问题,而且引入了一个关乎洞察力、识别力的讨论角度:在音乐的隐秘深处,存在着“音乐中的伟大性”之保密条件。他试着以“认知”之名来解密,为音乐的洞察力和识别力提供更浩瀚、更深邃、更普适的考量依据,亦即音乐伟大性的五个要素:高产,天才,博大(广泛性与复杂性),完美(创作生涯的高完成度),心灵的丰富。这里。我只想简单谈及与本文主旨相关的两个例子。其一,舒曼早年写作歌曲和钢琴小品时展现了伟大的潜质,但他后来试图接近贝多芬领域的那种大体量、那种复杂与深奥时,便与“音乐中的伟大性”渐行渐远。换言之,舒曼是个天才的、足够伟大的“二十五岁”早慧音乐家,但他进入不了贝多芬意义上的“六十之后”,后期创作不够伟大。第二个例子是关于巴赫的。前面一直在讨论瓦格纳与贝多芬,这两个旷世音乐伟人的自我特性极强,能将内心与“此世”的抵触,能将心物的不协调转化为创作的内驱力。巴赫与他们完全不同,他是站在自己的时代之外、之上,甚至站在自己的内心之外、之上,从事音乐写作的。按照爱因斯坦本人的说法:“当他以音乐来表达时,他似乎不是他自己……巴赫这个人,在他的作品中完全消失,比莎士比亚在他的戏剧中的消失更甚。”

19

有的人一生就这么写下来,一辈子也不会出现“二十五岁”的写作、“六十之后”的写作这样的问题,九十岁了还是个文学青年。这也真够幸福、真够甜美、真够圆满、真够我执的。祝福这样的写作。但我自己不这么写。六十之后,我进入长诗写作阶段,所思、所想、所读、所写,几乎都带有某种“研究”特征。我一时找不到更贴切的词,姑且用“研究”一词,但我想表达的可能是别的意思。我指的不是那种学术的、学问的、学理的、知识的、资料的、材质的、及物或不及物的“研究”,但又与之有所沾染。多年的写作,使我认定人的心智、灵魂、信念,皆与“研究”有所关联。六十之后,我想通过长诗写作,把“绝对不是研究,但几乎是研究”,这么一种复杂诗意的沾染、内视与深听的沾染、暗语言的沾染,加以集束,又扩散开来。我大致将这里面的“研究”理解为某种态度、氛围、取向、容错、约束、区隔、汇总,这些特征在我“六十之后”写的楷体小字中也有所体现。比如,以小字写大字,将碑与竹简的刀意写进笔法,将手抄佛经的幽灵气息、宋代雕版刻字的匠人方法,尽可能从容地、尽可能徐缓宽大地呼魂进来,吸取进来,沾染进来,盈握进来,在字的放大及力的扩散之上,透现出汉字本身的构造性内伤、生成性内力,透现出落笔着墨的种种迹象、症候、聚散。这是书法吗?不好说。至少对我本人来说,这更多不是在写书法,而是在写“字的研究”,“书写性的研究”。写书法 ,我一直以来从没夹带什么抱负,不拿它励志,也不拿它当作纯消遣。总之,写着,自己觉得愉悦畅快就好。不过近几年的小楷书写(以及章草书写)慢慢出现了琢磨的、混搭的、容错的、研究的特征,这与我长诗写作的“六十之变”几乎是同步发生的。或许是:笔墨老了,敬畏日深。

20

我对暗含症候性质的东西感兴趣。这一点,在我步入二十五岁写作阶段时已有所显露。当时,我写了不分行的《悬棺》,一首完全与时代脱节、与诗歌潮流反向而行、与流行写法无涉、不在现场的长诗。写的时候,我自己也不知道它是什么。孔子说“四十而不惑”,但到了四十岁我还对此诗感到迷惑。或许一个诗人,六十之后比四十岁对二十五岁知道得更多,更与之贴近?总之,《悬棺》一诗暗含的原文症候,在我四十年后写作长诗《鸠摩罗什》时,在我阅读刘皓明从拉丁语原文、古希腊语原文、德语原文分别翻译到汉语里来的贺拉斯长诗、品达长诗、荷尔德林长诗时,再度被打开了。刘皓明翻译上述三人时,使用的不是现成中文、二手中文,而是某种古奥的、扭结的、石化的、几乎没有原文的语言,而这正是他对汉语深处的“原文症候”的提示、寻赜、造极。刘皓明干的这事,与鸠摩罗什在1700年前翻译佛经时对汉语所做的事,有异曲同工之妙。鸠摩罗什是个出生在龟兹(今新疆库什)的印度高僧,他六十之后开始翻译《金刚经》《法华经》等核心佛典,以一己之力发明了另一种汉语:仅限于和佛语匹配的、几乎没有母语和原文的、非古非今的、阅后即焚的那样一种元语言。我是在一遍一遍用小楷抄写《金刚经》和《法华经》的经文时,顿悟这一点的:也许我说错了,写错了,但是很奇异,我抄写佛经的小楷,其模样、气息、滋味,用来书写别的文本时(包括古诗词,包括《老子》《庄子》《尚书》《楚辞》《易经》)就完全走样了,有些说不清楚是什么的东西消失不在了。难道我书写的不仅仅是汉字吗?这真的很奇异。我一下子理解了,为什么书法史要单独划出一块,留给佛经抄本。

21

那么,汉语原文,本身是否也没有鸠摩罗什译经时所借力、所挪用的某种东西?甚至我断言,从语言症候上看,佛经本身也没有这种东西。鸠摩罗什不仅在译经时把我称之为“元语言”的东西发明出来,把它作为礼物给了古汉语;也报恩般、返祖般把它给予了佛典,给予了印度,给予了梵文。须知,佛祖释迦牟尼最初说法时使用的是小地方的方言摩羯陀语,当时弟子中有人主张以梵文弘法,受到释迦牟尼本人的严厉批评。直到佛祖去世好几百年后的公元四世纪,印度已经普遍使用梵文,原佛典的散文部分(长行部分)才改用梵文,而偈颂部分仍为摩羯陀语。所以,梵文的佛经也只是译文。鸠摩罗什的汉译融汇进来后,构成了某种新的东西,已非摩羯陀语,已非梵语,也非单方面的汉语,而有可能是三者混生之后的某种高纯度提取。

22

这种症候性语言,在前文论及的现代性限定下,是不大可能被发明出来、考掘出来的,你甚至没法拿它来写作。所以,何不掂量一下、考虑一下超乎现代性限定之外和之上的写作方案?何不拓展我们自己的语言、词汇表、想象力、驱驰力、建构力?何不把写作与阅读的延伸,递给更为浩渺、更为深邃、更为复杂、更为崇高、更多向度的可能性?就此打住。写这篇短文的初衷,本是想谈谈六十之后的写作之变,但写着写着就写偏了,不过“六十之后”的写作,本就为容错、为研究、为琢磨、为转化,预留了必不可少的“空出”。

《圣僧八思巴》余墨

《圣僧八思巴》一诗,可以放在我近几年的诗歌写作序列中互读。这个文本序列,包括今年的新作《移山》《活在古层》《算法与佛法》《海上得丘》,去年写的《苏武牧羊》,以及更早的旧作《蔡伦井》《种子影院》《埃及行星》《古今相接》等。此一序列的诗作,除《古今相接》一诗长达 1700 行,其他的诗作篇幅适度,大体介于 100 行- 300 行之间,文本的构成要素也都具有大致相宜的定式、内驱力、方法与伦理。简而言之,此序列的写作,专注于写作后面的时空幻化、古今接续、地缘之变、认知连带,专注于“存在与不复存在” 的在地性(尤其是地方性),专注于人本之根本,文明之幽暗,且以夹带古层的专注目光去看待眼前人、眼前事物、身边日常。说得更切近、更直白一点,我的写作意图想要提取的,乃是某种夹带古层的当代性。也就是说,浮现于文本表层的诗句,与诗句后面那些无言的、待召的、抽身不在的沉积物之间,存在着有待指认的、总是在位移和折射的、非词非物的,那么一种读与写的复义连带。

而那些非词非物的“沉积物”究竟是什么呢?它所对应的词像与物像各自意味着什么,叠加起来、合并起来、杂糅在一起意味着什么?解体之时、形成之前、消散之后又意味着什么?是从写作的角度去提炼和处理它呢,还是从阅读的角度去触及它、理解它?

要是人们断然不予理睬它呢?

但这些扰人心魂、怀古之思的沉积物, 它在。对诗歌来说,它是一个神秘的“攸关”:可以触碰,可以打开,可以扭转, 可以对坐(老子说:不如坐进此道)。当然, 也可以视而不见。它不是一棵树,不是一座山,不是手机和汽车,不是蝴蝶或留言条。对我来说,重要的并非沉积物本身是什么, 而是它背后的曾经是、将是、可能是、未必是,这一系列的“是之所是”之间的“攸关”。我写《蔡伦井》《苏武牧羊》《埃及行星》,那口古井、那座苏武旧庙、那堆金字塔还在,但“原在”意义上的“是” 已然不在了,只有作为非词非物的“曾经是”“或许是”还在。诸多沉积物,变通为“攸关”,在写作的层叠与差异中,指认某种是之所是。

我大致认可黑格尔对诗歌作为语言艺术之最高形式的意识形态界定:即,诗歌是理念的感性显现。我也基本认同海德格尔的界定:诗歌彰显超验的存在。在这两种界定中,诗歌都意味着去蔽、显现、攸关, 强烈暗示了词像物像与非词非物的认知连带。就《圣僧八思巴》一诗而言,其古层与当代性的认知连带,与《苏武牧羊》相似, 乃我内心深处萦绕已久、挥之不去的西域心像。借助此一心像沉积所勾连与彰显的视域,我得以逼视小我与大千世界之间的空有之有、抽身不在、重重指涉。

我无意在细读层面谈论《圣僧八思巴》的文本。只是,扼要交代一下此诗的写作背景。

今年七月,我应徐兆寿之邀去甘肃, 在兰州、武威两地待了五天。《圣僧八思巴》的写作和此行有关。从兰州驱车去武威,途经乌鞘岭。山势在车窗外逶迤起伏。我心有所触,似觉前生到过此地。我异常清晰地感知到了某种“前我”般的沉积物。当然,这里面的认知连带不过是:他者之我,可以为错。武威古称“凉州”。徐教授与我在当地大学有一场题为“西域想象与当代诗意”的开放性对话。对谈之余, 我们一行五人(他的三个研究生同行)去了好几处古迹。在白塔寺,我近距离细细观看了八思巴本人书写的“八思巴文”(即元代的官方蒙文)手迹。转世神童八思巴, 是十三世纪西藏萨迦教的高僧,十岁时随叔父萨迦班智达从后藏上路,经两年跋涉, 十二岁时抵达甘肃武威。十六岁时,八思巴去六盘山面见忽必烈,当即成为忽必烈的上师,为他灌顶,为他讲授佛法。忽必烈称帝后,八思巴成了国师,元朝定都选址北京,正是八思巴本人所定。可以说, 八思巴是藏传佛教最重要的传法者。他与忽必烈的交往长达三十六年,这种交往所带出的那种跨文明的、超乎武力征服之上的精神内驱力,深刻改变了蒙古人的军事化生存方式。至于如何界定此一“改变”, 尤其是如何在浩阔复杂的汉文化古层圈的环绕之中考察此一“改变”,无疑蕴涵了太多的沉积与扭曲。作为一个诗人,我真正感兴趣的是改变后面的那个“变之所是”。

大元王朝建立后,忽必烈请八思巴为蒙古语造字,将蒙语从仅有声音的口头语言转化为书写文字。五年后,八思巴创造出“八思巴文”,这是一整套成熟的、复杂的书写文字,可以胜任政治、思想、宗教、法律、文学等各个语境的表辞达意。可想而知,我在武威的白塔寺看到八思巴的手迹,心中何感。藏语和蒙语的异质混生, 声音和文字的幻化度让,书写本身所需的物质与工具,还有书写时八思巴本人的手的动作、手的所思所感、手的寻迹法,所有这些沉积物、这些攸关、这些萧散,刹那间汇集为某种难言的、轻轻漂浮起来的东西,感性呈现的东西,如是我闻的东西: 变之所是,美之所是,空之所是。这如是, 来自古层幽暗处的指认,多少有些忧伤。尼采将此一忧伤称之为“语文学的忧郁”。我想起一位诗人(一位阿拉伯古诗人?) 的诗句:狂喜之余,忧郁将择日而至。

与这“如是”连带的本事,在史学的、地缘政治的、知识考古的层面,是如何处理的,其实不关诗歌写作的事。那些无法在本事中觅得的东西,才是诗眼所视、诗耳所听、诗心所动、诗命攸关的东西。诗之层叠繁复、微言大义,注定无法将自身重置回历史的本事与原在,而这恰是当代中文诗可以着力、可以换气、可以指认之处。当代性是多层叠的、交互与包容的,提取了某种超出现代性的同时代性。诗的当代性,不仅体现在广场大妈身上、热搜流量上、算法和大数据之变上,诗的当代性也悠悠而修远、半是老子所言“不如坐进此道”、那么一种活在古层的开放性。

顺带交代一下,“古层”这个说法, 借自被誉为“日本思想史第一人”的丸山真男。1970 年代他写了一篇长文《历史意识的“古层”》,“古层”意指培育历史因果和变动力学的思想史性质的土壤,内涵中含有沉积与萧散、执拗与偏移、误读与正声的对立形态,类似于神话叙事学的“原型”,复调音乐的“持续低音”(执拗低音)。丸山认为古今相接的“日本特性” 只能从这个隐在的古层中寻找。

《圣僧八思巴》存在着诸多陈述动机, 其中落墨不多但值得深究的是“转世动机”, 西藏延续至今的肉身转世在世界文明史上是独一无二的。八思巴本人相传就是另一位高僧萨顿的转世者,三岁时就能说好几种语言。但是,诗歌对转世动机的指认, 并不出现于写作的开端,而是远远退隐于写作的终结处,甚至是写作之外的某个“折返点”。转世动机想要追踪与指认的是, 八思巴转世之后的生命,其剩余物、沉积物、待召物,萧散之余,折返点何在?而这,乃是一个“未来考古学”之问。在《圣僧八思巴》的文本折返点上,与转世动机纠结在一起的,还有许多别的陈述动机: 佛法动机、西域动机、游牧动机、尚武动机、悬言动机等等。足够多的可写性与更多的不可写,形成攸关与连带,意在使幽暗的、隐在的“诗思”显露出来。

欧阳江河:著名诗人、书法家、音乐及文化批评家,北京师范大学终身特聘教授。曾任《今天》文学社社长。在内地及港台地区出版中文诗集14本,文论及随笔集1本。在国外出版中德双语诗集4本,中英双语诗集2本,中法双语诗集1本,西班牙语诗集3本,阿拉伯语诗集1本。自1993年起,应邀赴美国、德国、英国、法国、意大利等国五十多所大学及文学中心讲学、访问、朗诵。作品曾获第九届华语文学传媒大奖年度诗歌奖、第十四届华语文学传媒大奖年度杰出作家奖、第七届上海国际诗歌节“金玉兰”诗歌奖、英国剑桥大学诗歌银叶奖等。其写作实践深具当代特征,在同时代人中产生了广泛而持续的影响,被视为上世纪80年代以来中国最重要的代表性诗人之一。

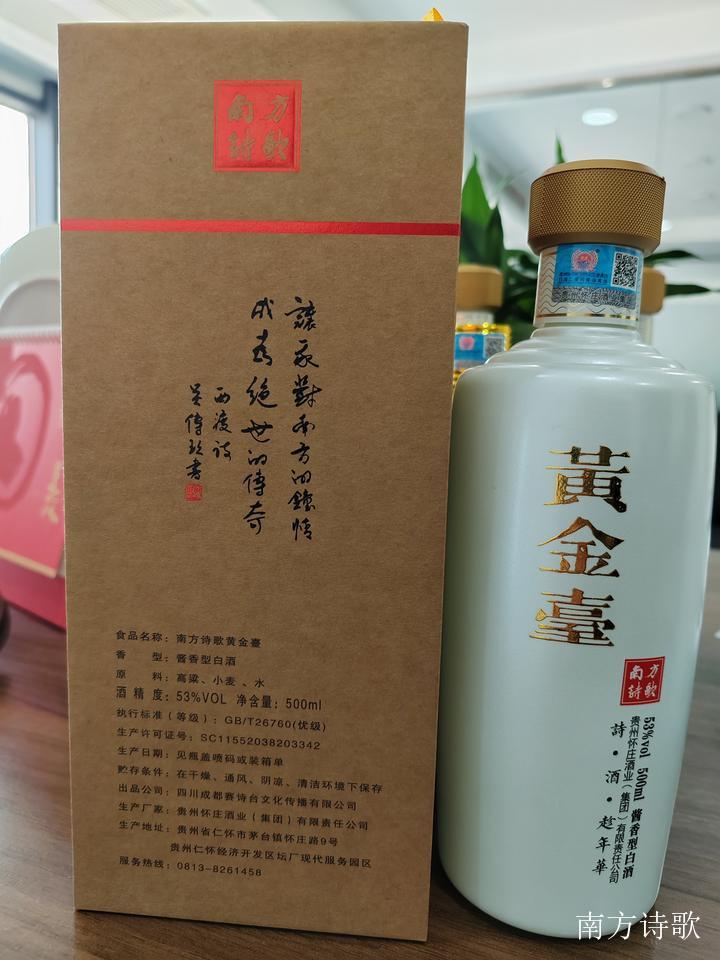

《南方诗歌》2023年12月目录

“未来诗学“:冯强|”及物性/不及物性”:一个回溯到“兴”的诗学讨论

“90℃诗点”:陈陈相因&张媛媛| “写美的人与审美的人”:诗的双重人格

“崖丽娟诗访谈”:雷武铃|诗歌是赋予生命以价值和意义的语言形式