岁月如梭,光阴荏苒,一眨眼已近花甲之年。随着年龄的增长,儿时的记忆却是更加的清晰,儿时最难忘的莫过于过中国的农历大年了。

我出生在洛宁县兴华公社沟口大队一个农民家庭。在我幼小的记忆里,一家五口住三间茅草屋。那时没有电视,没有电灯,没有自行车,更没有个人通讯设备。

那时我村初中班级合到兴华乡初中,离村有五里路。妈妈大病初愈,需要休养。姐姐因照顾妈妈,且路途又远,而放弃到兴华乡初中上学,而我还在兴华公社沟口村上小学五年级。

那时还没有实行承包到户,实行大集体,村民挣工分。后来,生产队分给我家1亩自留地,管理很好,种的小麦、玉米都丰收了,吃粮没有之前紧巴了。

正月初一至初五,合称五天年。大人小孩穿新衣,拜年,吃美食,游玩,一派喜庆气氛。

初一早上起来,第一件事是放鞭炮。那年买鞭炮也要节约花钱,“双响炮”、“旗火”是奢侈品。我家过年买两挂300响小鞭炮,一挂100响小鞭炮,4个“双响炮”、10个“雷子炮”、10支“旗火”、20个“摔炮”。放鞭炮基本上是我和弟弟的专利,初一、“破五”各放一挂300响小鞭炮,身上带点零散的鞭炮、“摔炮”,拿出去玩时炫。

妈妈煮饺子后,一家人先祭祖。爹爹恭敬地将杨家先祖的“牌位”放在家里的桌子上,点上香。妈妈盛好饺子敬献在“牌位”前,并在“牌位”前摆上肉、麻糖、油角、油粿子、果品。

爹爹领着一家人在“牌位”前跪下磕头,说:爷爷、奶奶、爹、妈,过年了,你们都回来吃点喝点;大爷、大奶也回来吃点喝点;饿死在双槐树的爷爷,过年也回来吃点喝点;娃子们他搂园爷,那年贫困你离家,如果活着就回来看看,如果不在了过年回来吃点喝点啊。

妈妈说:杨家列祖列宗们,过年了,吃饱穿暖啊,保佑娃子们泼皮胆大,无病无灾,平平安安。

祭祖后吃饺子。一家五口人,吃一“疙瘩拍儿”饺子,不够就加点凉粉、豆腐丁,吃点镘头或油食。

吃完饺子,孩子们都迫不及待出门和小伙伴玩。约上小伙伴的第一件事是成群结队去杨保龙家。我家住沟口大队第二生产队黄里沟村,原名叫黄泥沟,所在的自然村叫三十亩地,二队还有一个自然村叫黄里沟。那时二队有一百多口人,其中四五十个是小孩子。

与我同岁的杨保龙家住在黄里沟的半坡上,住是窑洞。二队只有杨保龙家有一株大核桃树。大年初一一早,孩子们都会去杨保龙家,见到保龙他爷、保龙他爹爹和妈妈,按辈份,有叫爷的,有叫婶的,有叫娘的,有叫伯的,有叫大的,有叫叔的……叽叽喳喳,热闹非凡。

保龙妈妈个子不高,说话的语气和动作都是慢悠悠的,慈祥和善,会给每个小孩子分两个饱满的核桃。每个小孩子都会亲切地用敬语来尊称她,向她表示感谢,脸上露出幸福的笑容,心满意足地离开。

过年最热闹的游戏是“泼窑”,一种赢核桃游戏。在空旷的平场地上,挖一个十多公分大小、半圆形的坑窑,先在坑窑前画一“工”字形线,叫“经”。大家推选一个公正的裁判总负责。参与游戏的人用核桃先“赶经”。每人兑一个核桃,站在一定远的距离,将核桃撒向“经”,裁判根据每个人的核桃离“经”的距离来决定下步“泼窑”的顺序,有争议的现场解决,排好顺序。

参与“泼窑”的人,按“赶经”顺序,用单手或双手捧起大家兑的核桃,往事先挖好的“坑窑”里投掷核桃,每个人投一次,投进多少归自己赢多少,直接拿走。一轮投不进的核桃再投再二轮,直至核桃全部进到“坑窑”里有人赢走。如果大人小孩玩不到一起,也可分开,大人“泼窑”的距离远,叫“泼大窑”;小孩子手小劲小,“泼小窑”。

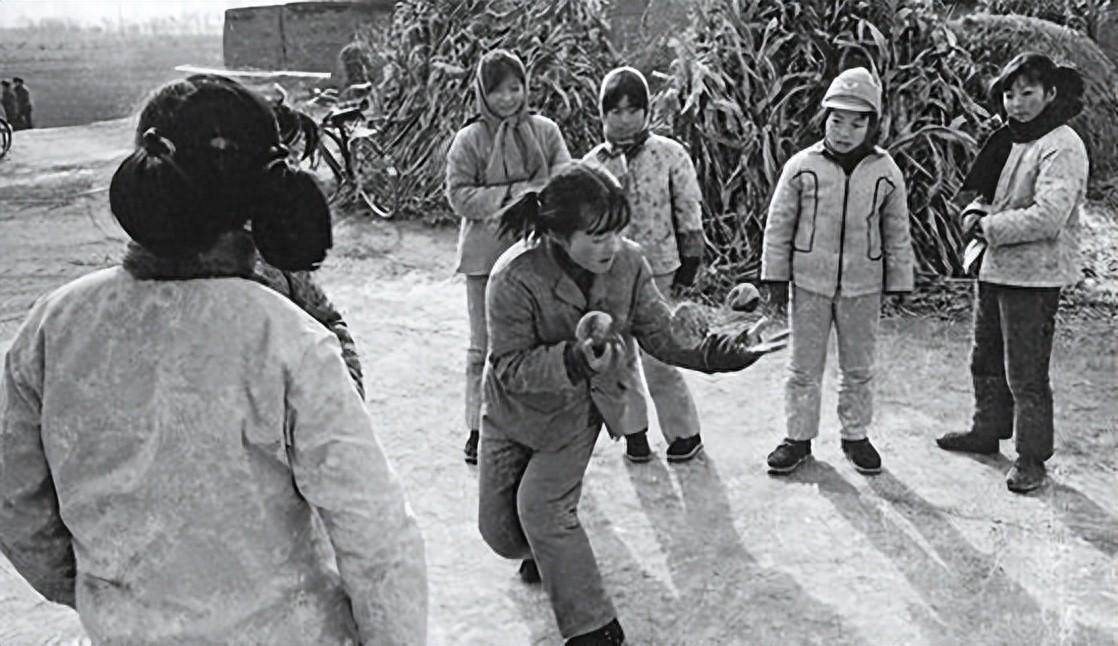

这个游戏不分男女老幼,有的指挥,有的裁判,有的参与,有的看,有的玩,有的笑,有人赢走的核桃多,有人输了核桃。“泼窑”是群体参与游戏,需要多人一起玩,热闹、喜庆、活泼、快乐。

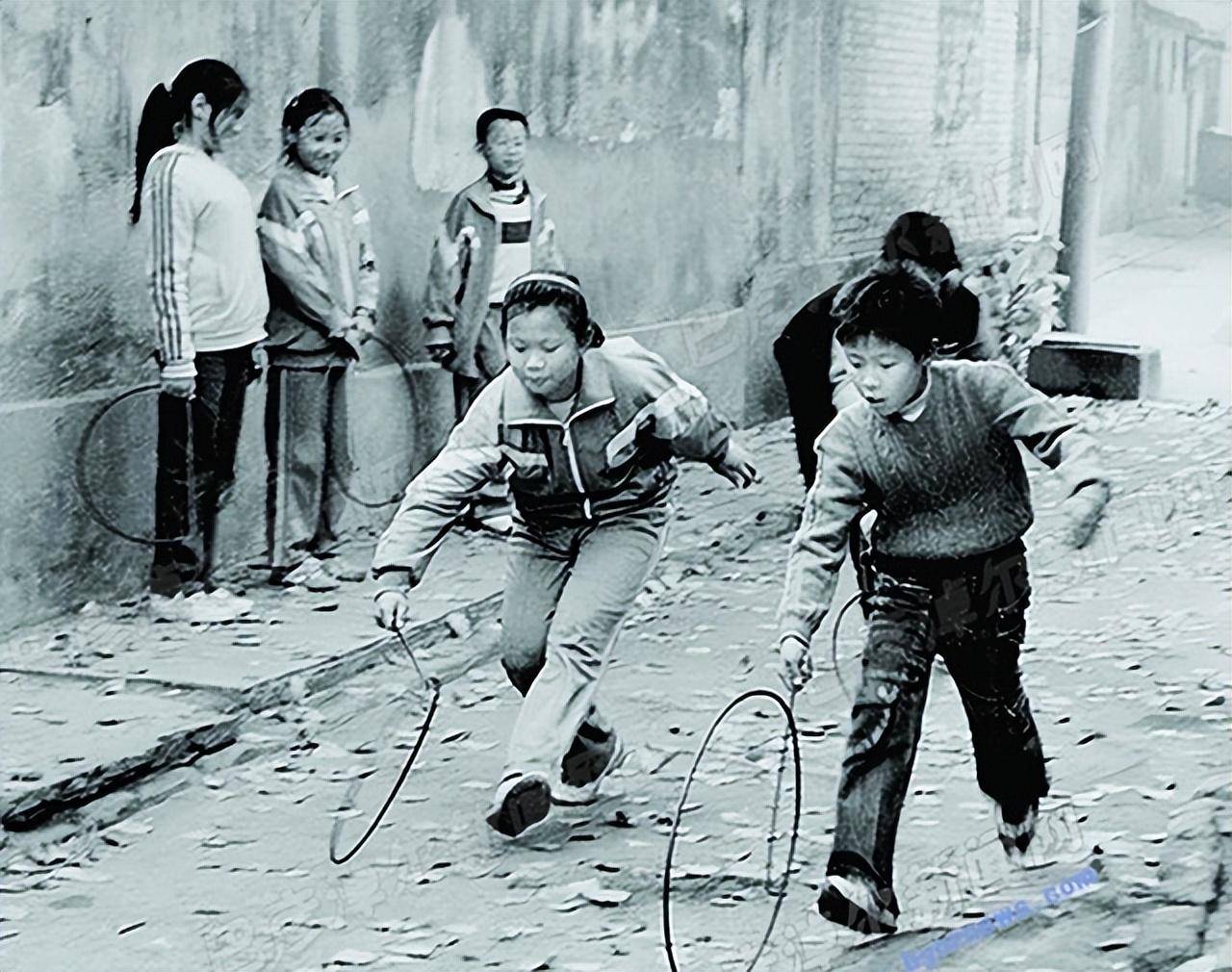

在没有电视、没有晚会、没有手机的时代,孩子们过年常玩的游戏还有抓迷藏、抓羊拐、抓子儿、老鹰抓小鸡、丢手绢、蹦锅锣、滚铁环、打雪仗、打手背、“打牤牛”(打木陀螺)、打弹弓、“打面包”、丢沙包、“鵮( qiān)鸡儿”、踢毛(踢毽子)、玩扑克、下军棋、下象棋、虫攻杠、操绞、滚琉璃蛋儿、跳猴皮筋、推黑拉车儿等。

游戏“鵮(qiān)鸡儿”也叫“啄鸡儿”、“斗鸡儿”。单腿站立,一腿盘起,两个人就像两只大公鸡,互相啄击和压制,看谁先斗败谁,两条腿先着地者为输。也可分组玩,每组人数相等,直到将对方人员全部斗输。这是斗力为主斗智为辅的游戏,常常强胜弱败。

还有一种“克钉”游戏。两人相向而立,竖起两只手掌,互相大力击掌,规则允许击空掌,以探对方虚实,或致对方站立不稳,谁先挪动谁输,这是既斗力又斗智的游戏,经常出现以弱胜强。

“打面包”是用纸或纸板叠成方块,互相击打,以打翻过来为胜。1981年春节前,沟口村学校老师们,为让学生们专心学习,不浪费书本纸张,集中收缴用纸做的“面包”,在学校统一烧毁。“面包”被付之一炬,冒着熊熊火焰,五个班学生现场观看受教育,“打面包”之风得到遏制。

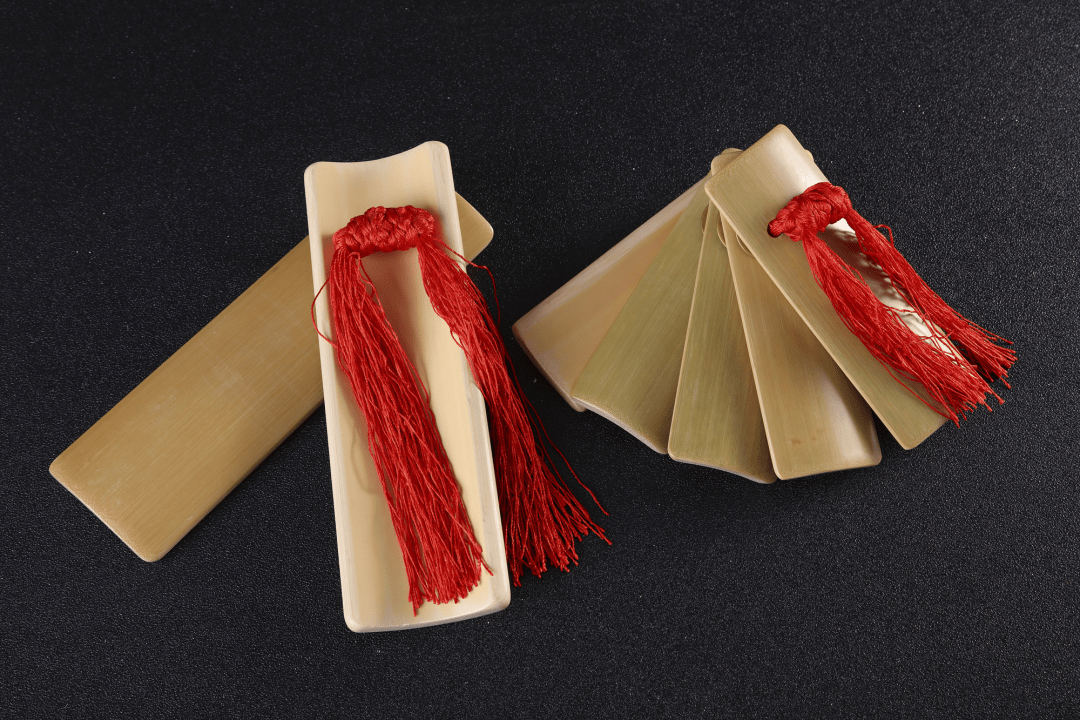

1981年春节不能忘记的游戏是“打竹板”。特别是男孩子都有几副“竹板”,随身携带,随时炫技。

我有三副竹板,大竹板、小竹板、五片竹板。竹板是用家乡的竹子做的打击乐器。用两块或多块竹板,板背相对,用绳子连接后拿在手中,两两相击或上下相击,即发出竹子特有的清脆响亮的声音,可以单人打,也可双人打,多人配合打。

“打竹板”可配以歌谣,或排成快板书节目。看谁打的竹板响,看谁打的竹板节奏美,看谁的快板书讲得流畅动听,看谁配合默契。

1981年春节为什么流行“打竹板”?

春节前学校已宣传,“审判四人帮”结束了,人民取得伟大胜利,“王张江姚”“四人帮”被判处死刑或有期徒刑。孩子们争相学“打竹板”,唱快板书:大快人心事,打倒“四人帮”……。

还有拜年的竹板词:打竹板,响连天,我给大家来拜年,磕头行礼太麻烦,鞠躬礼节不周全,拱手一礼做个揖,来点掌声更美满。一拜大家胃口好,吃香喝辣身体健;二拜大家心情爽,工作学习不心烦;三拜家庭多和睦,快乐生活笑开颜。

初二开始串亲戚,一直延续到正月十三。通常是闺女瞧爹娘,女婿拜岳丈,外甥瞧舅家,干儿瞧干爹,晚辈拜长辈。串亲戚时,年长者要给小孩“压岁钱”。新婚夫妇,要将双方亲戚登门拜一遍,洛宁方言叫“认亲”。“认亲”时要给新媳妇、新女婿“封喜封”,新媳妇添丁的,同时要给小孩儿“压岁钱”。

小时候每年春节,初二或初三我都会到董寺村舅舅家,到韦家沟姨家,过年也会去江子沟姑姑家,土张沟门大大家,兴华街老姑家等等。

那时没有自行车、摩托车、小汽车等交通工具,串亲戚全凭两条腿走路,(kuǎi)着竹篮,里面放着白蒸馍、油食等,竹篮用干净的毛巾盖着,体面又防落灰落雪。一天亲戚串下来,可能要走十多里路甚至二三十里路。正月十五至“二月二”,洛宁老家有“回拜”串亲戚的风俗,礼尚往来。

“看大戏”、“赶庙会”是上世纪七八十年代的群众文化活动,延续至今。上世纪七十年代末,兴华公社成立了电影放映队,放映了《朝阳沟》、《马兰花》、《屠夫状元》等电影。为了看电影,我们要过兴华河,摸黑走数里路。

董寺村、西南村、兴华村都有戏班子,当时最负盛名的有董寺村的曲剧班和兴华村的豫剧班。曲剧经典剧目有《寇准背靴》《陈三两》等,豫剧剧目有《打金枝》《穆桂英挂帅》等。西南村有花鼓戏,兴华村、董寺村、窑子头村逢年过节有锣鼓表演,周边以西南村的花鼓戏最引人入胜,看了令人神清气爽。

看完电影戏剧,我们学戏中的寇准“闪帽翅”,学唱《朝阳沟》《寇准背靴》《穆桂英挂帅》选段,学戏曲里丑角“捣”的滑稽逗乐,乐此不疲。在兴华村的民俗活动中,灯会历来是规模最大、场面最热闹、影响最广、名气最盛的活动。

时光如梭,春节的过年风俗也不断变化。上世纪九十年代后期开始,农村住房逐渐升级换代,草房改瓦房,改平房,住房开始宽敞,电灯普及,自来水普及。春节,农村贴对子、买鞭炮、买“闪光雷”大方了。农村人不再为吃穿发愁,从吃饱逐渐想着吃香吃好吃营养,冬储蔬菜不再是必需品。从穿暖逐渐想着穿美穿酷穿流行,过年都能穿上新衣服了,手工缝制布鞋已很少见到。

1988年,兴华涧河上建成兴华、窑子头两座大桥,宜故公路兴华段通车,兴华乡(1984年公社改乡)25个行政村中24个通汽车。1991年,在党和国家大力关心支持下,兴华乡的交通有了很大改善,该乡通往洛河南岸道路越修越宽。1995年,兴华乡最后一个行政村通汽车。今天,通村入户道路越修越长,穿村而过的道路与每一户家门的硬化小道相接,群众烦心的出行难题得到了解决,从镇政府到最远的小组也只需30分钟。

农村人先是买自行车,接着摩托车、电动车在农村悄然兴起,如今不少家庭买了小轿车,春节串亲戚时以车代步成常态。春节走亲戚时,人们喜欢拿的礼物,也由点心、罐头、饼干变成了较上档次的肉、烧鸡、奶粉、营养品。后是发展到成箱的快餐面、饼干、牛奶、烟酒饮料、火腿肠、保健品等。

上世纪90年代初,通讯设备得到了迅速发展,一个行政村一部手摇电话的时代彻底结束。随着电话自动化之后,寻呼机、“大哥大”、小灵通等移动通讯工具逐渐走进人们的生活。同时随着电话走入乡村,电话拜年开始成为时尚。

上世纪九十年代,电视也在农村流行,从14英寸的黑白,换成21英寸彩色,外形在变,越来越薄,尺寸却越来越大,感触最深的莫过于其显示技术的不断更迭,画面的色彩更加丰富细腻,细节与动态也越来越真实。春晚与守岁、吃年夜饭、家庭团聚等民俗结合起来,象征着团圆,象征着和谐,也象征着社会共识的达成。

农村富裕起来,农村人娱乐也不断升级换代。春节,“泼窑”、抓子儿、滚铁环、“鵮(qiān)鸡儿”等传统游戏逐渐退出历史舞台。花鼓戏、锣鼓、踩“高跷”、“竹马”、旱船、庙会、灯会等群众文化活动得到发展。

2000年以来,人们的吃、穿、住、用、行发生了很大的变化,生活水平普遍提高了。许多家庭盖了宽敞明亮的楼房,普遍安装了智能彩色电视机,部分家庭安装了电脑,接入了互联网,还添置了电热器、热水器、冰箱、空调等家用电器。广场舞加入了流行元素,舞蹈中注入了年轻的血液,适合各个年龄。

2013年智能手机在农村普及,2017年实现4G网络全覆盖。远隔千里万里的人,通过一部手机,就可以通话、发短信、语音视频。走进农村随处可见有网购的影子,小到农民生活用品,大到家用电器冰箱、电视,甚至是儿童玩具、奶粉、副食等等都是从网上购买的。一放寒假,孩子们都高兴得不得了,觉得终于能痛快玩耍了,上网、打游戏、刷抖音、看直播、打赏礼物.....电子产品不离手,成为不少孩子假期的主要开启方式,连七十多岁的老年人也学会了刷抖音。但是假期如果不能管理好自己的时间,一味放纵自己,等到开学后,必然会一落千丈,令老师和家长们忧心忡忡。

如今家庭自助游、亲朋好友结伴出游成为假日旅游市场主力。春节,三五成群走出家门,登山赏景,其乐融融。还有的约上亲朋好友一起去赶庙会,在鞭炮和锣鼓声中尽情欢舞。春节,亲朋好友聚会非常多,同学、战友、商友、老乡等各类聚会纷至沓来,扎堆开幕,一起喝酒聊天,谈天说地,畅想未来。看到平时不常吃的热腾腾的洛宁蒸肉,香嫩爽滑的兴华豆腐,再配上粉甜香糯的兴华柿饼、酸甜可口的上戈苹果端上来,还是忍不住大快朵颐。

农村发展中也出现了一些不和谐现象。农村“打麻将”、“推牌九”之风盛行,娱乐怡情,赌博败家,有些人赌博成瘾,成为社会不稳定因素。有些人耍酷炫摩托车,甚至酿成车祸。个别人酗酒滋事、酒后开车,害人害己。农村封建迷信现象仍然存在,短期难以消除。天价彩礼、大操大办、攀比之风有抬头蔓延之势。

如今过年,对于不少人来说,似乎只是一个标志,如同千百个普通的日子,没有隆重的仪式感、兴奋劲儿,年味儿确实变得淡了点,很多人因此伤怀。我觉得伤怀倒不至于,每个时代的气息都是不同的,带给人的印记和回忆也是不同的,我们要面对,也要接受。从我个人来说,不管年味儿的浓与淡,只要能在这时候与家人在一起,享受团圆带来的美好,就胜过一切。

我们坚信,老百姓的日子会“芝麻开花节节高”,幸福生活比蜜甜。

作者简介:杨留生,河南省洛宁县兴华人,1969年12月生,中共党员,先后任职于洛阳市洛龙区统计局、洛龙区农业农村局,爱家乡,爱牡丹,爱园艺,参编《国花牡丹档案》等书。