明代弘治年间永宁县八大名镇

张泽武收集整理

关于镇的解释为:①镇,是中国行政区划之一,现在指县市下属的行政区域。行政地位与街道、乡、县辖区相同,属乡级行政区。②通常指集镇。较大的集市。旧指规模较小、商贸集中的地方。③村镇。

永宁县(今洛宁县)地处豫西腹地,明清时期商业比较发达,商贸经济得到了空前发展。在明清两代,永宁县镇的数量都有很大发展,特别是清代,随着经济的发展,市镇的数量也有了较快的增长。洛宁在明代有集镇8个。到了清康熙年间又增加了河底和余庄两个集镇,到了乾隆年间小集镇的发展速度更快,全县的总数达到了18个。从康熙元年到乾隆五十四年(1789年)的127年中就增加了10个,平均每13年就有一个新的集镇兴起,这个速度是很快的。在明代中后期,特别是清代的中后期发展速度很快,数量得到较快的增加。

明代中期永宁县有八大名镇,分别为:王范镇、嶡山镇、长渊镇、小仇镇、故县镇、节妇镇、孝子镇、南河镇。其中尤以王范镇独占鳌头,为永宁翘楚,声名远播。王范镇后来发展成为豫西首镇,商贸经济发展迅速,成为东通洛阳、禹州、汝州,北通陕州、渑池,西通卢氏、洛南、商州,南连嵩县等地的货物集散地。京、津等地客商远来赴会,盛极一时。王范镇四通八达,又是水陆码头,有七十二条街巷,沿街都分布有商业店铺,外来客商络绎不绝,逐渐发展成为豫西各县首镇,当时甚至有“只听王范镇,不知永宁城”之说,可见王范镇当年之盛况。

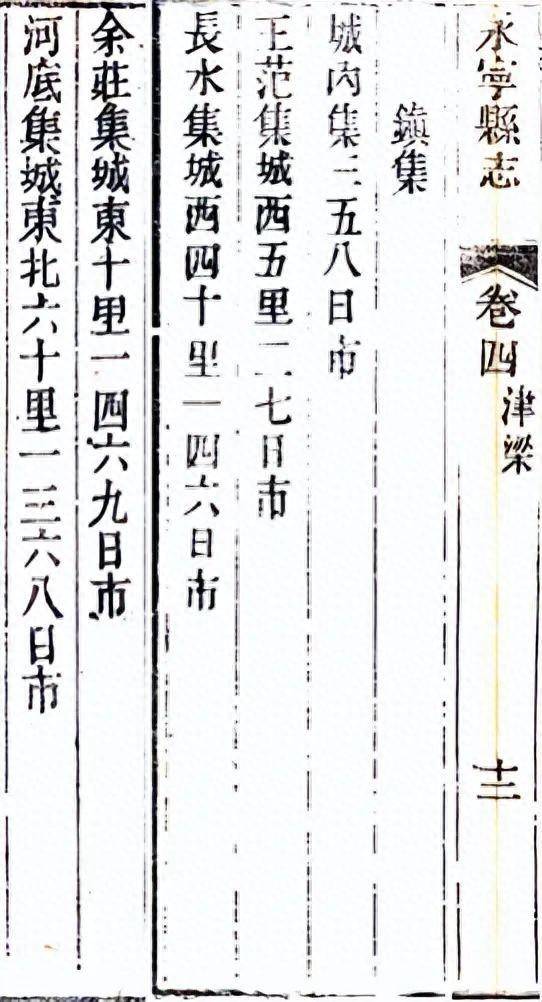

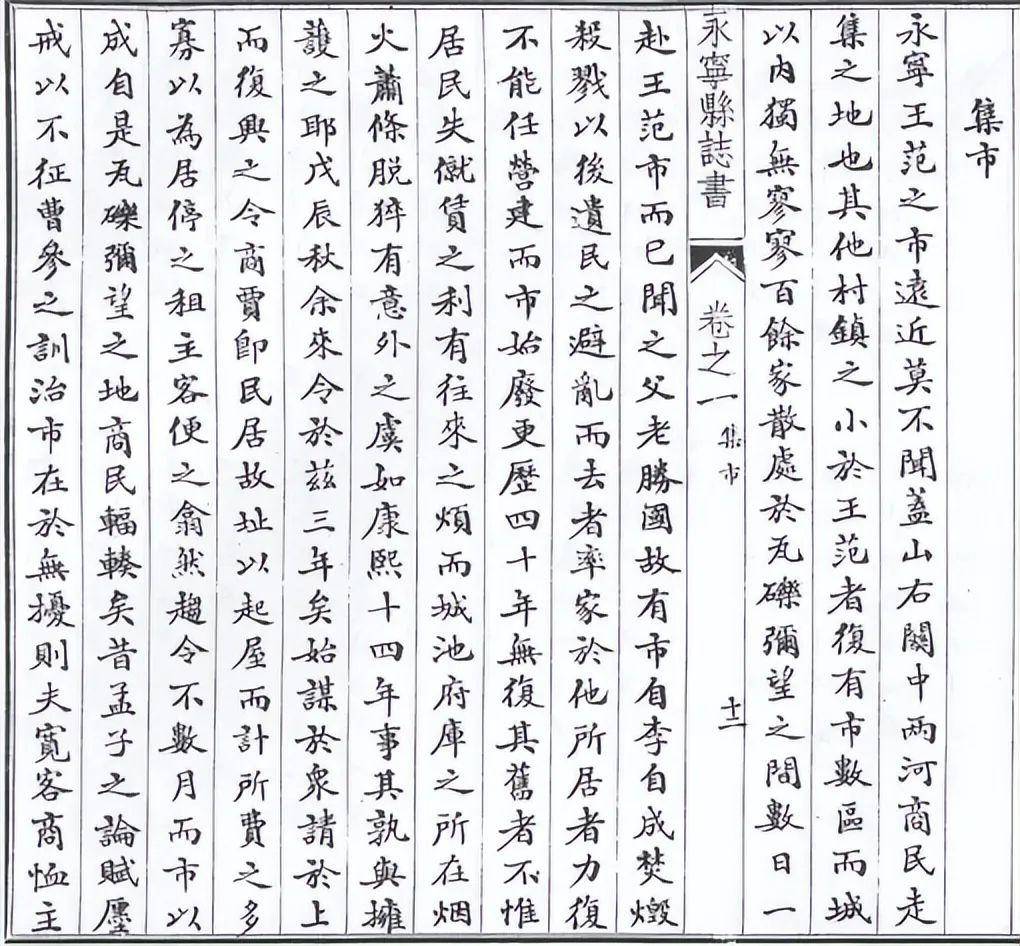

清乾隆五十五年《永宁县志》镇集

现将明代地方志中记载的永宁八大名镇介绍于后。

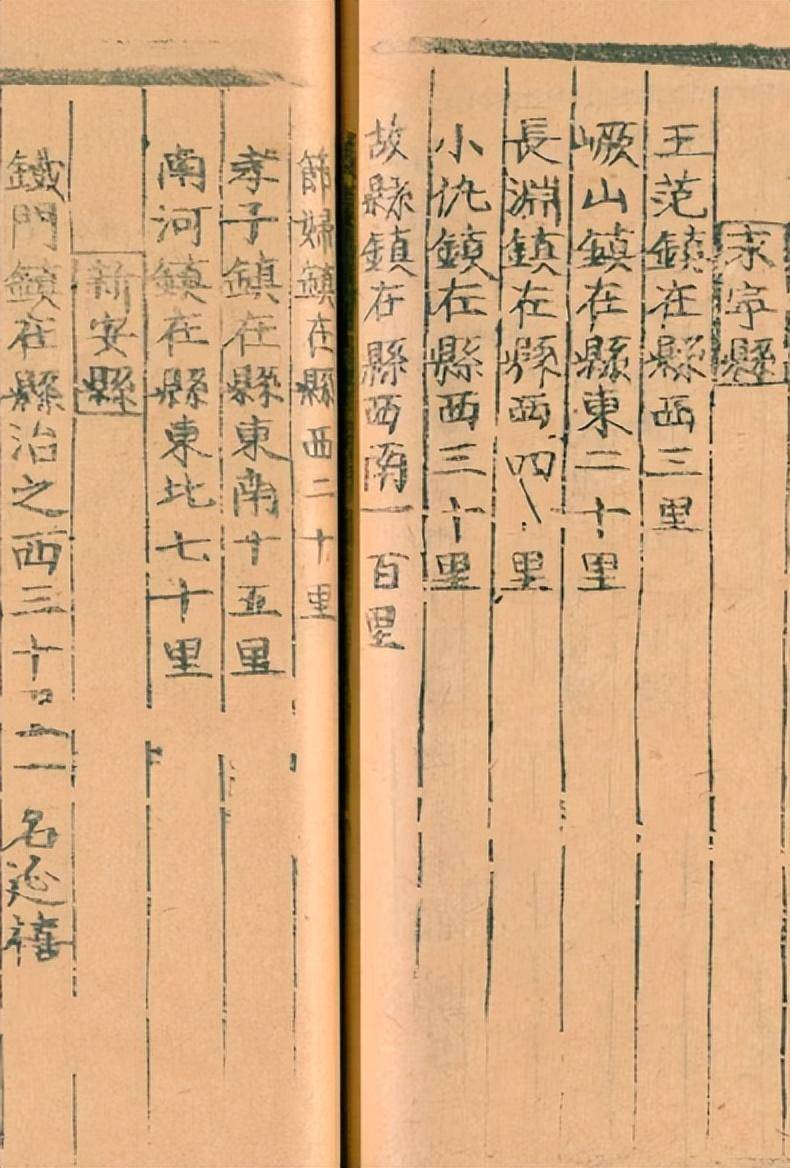

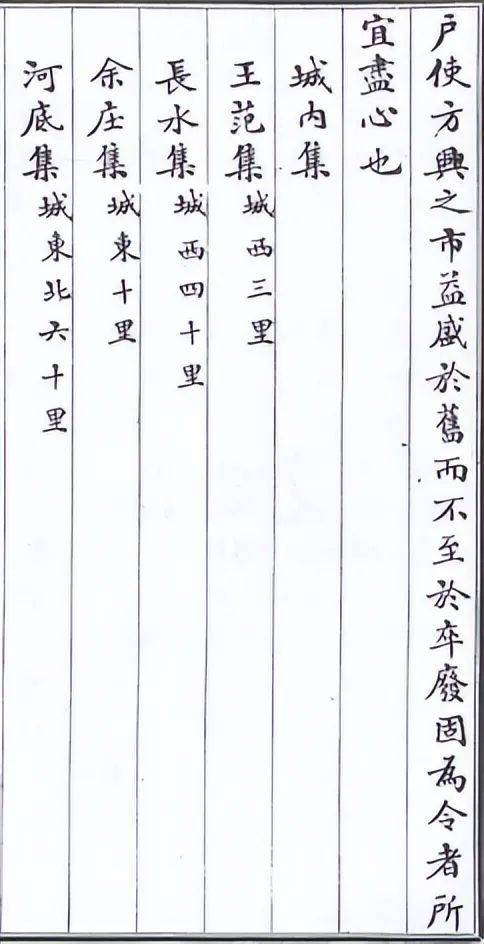

据明弘治十二年(1499年)《河南郡志》卷八【镇】记载:

永宁县八大名镇:

王范镇①,在县西三里。

嶡山镇②,在县东二十里。

长渊镇③,在县西四十里。

小仇镇④,在县西三十里。

故县镇⑤,在县西南一百里。

节妇镇⑥,在县西二十里。

孝子镇⑦,在县东南十五里。

南河镇⑧,在县东北七十里。

注释:

①【王范镇】

民国《洛宁县志》卷1:“王范镇,在城西五里。”

王范镇为古渡口。洛河南岸为陈宋村,北岸为王范镇。相传在唐朝时期,有一个姓王名范的人从洛河南岸今陈宋村下地村北迁洛河北岸定居,以后逐渐形成村落,故以王范为村名。

王范镇古渡口在今王范西民族路与洛河北岸滨河路交叉口西,最靠西边网红桥拦河坝处,坞东村往南去河滩的大路南端以东区域。

王范镇是豫西名镇,以商业发达著称,声名远扬。王范镇村落始建于唐代,历经唐、宋、元时期数百年的发展,至明代初期形成集镇,兴盛于清朝。王范镇也是豫西山区著名的农副产品和土特产品集散地。

清乾隆年间,山西、陕西客商来永宁经商者甚多,并在王范和县城等地建立山陕会馆,逐渐形成了以王范为中心的商业网络。王范镇是比较典型的集镇,其经济发展水平已远远超过永宁县城的经济发展水平。

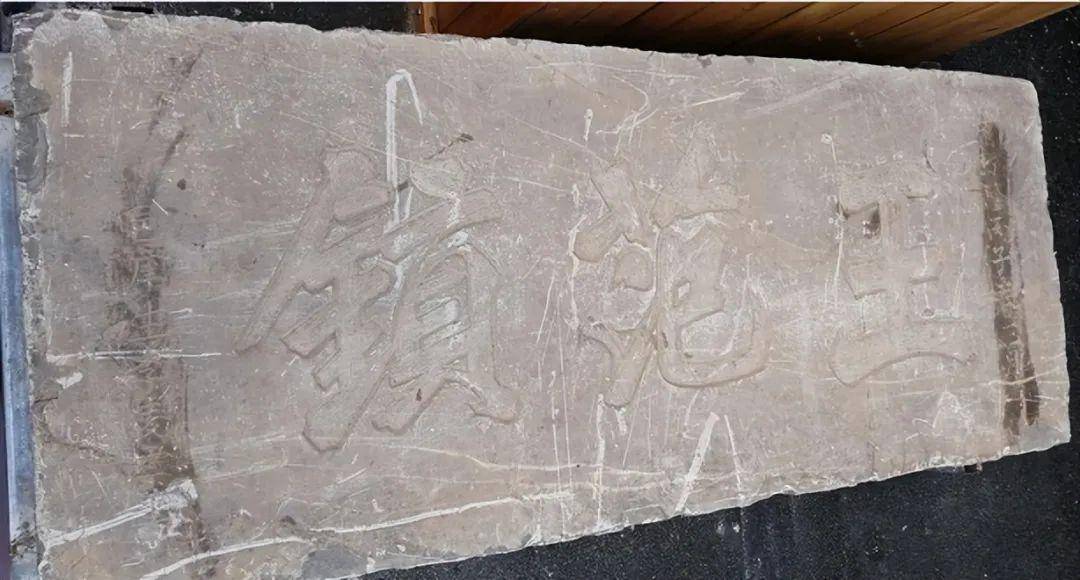

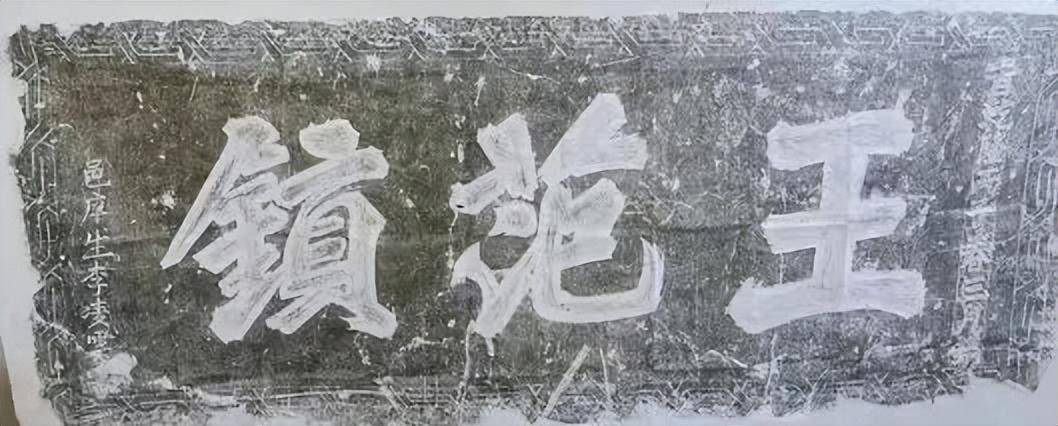

王范镇东门门额

清同治元年(1862),王范镇修筑围寨,数月而成。王范镇西有登云桥,东有渐盘桥,取“登云桥”的“云”字,取“渐盘桥”的“盘”字,合称“云盘寨”。从空中俯瞰云盘寨,像一块五彩云彩镶嵌在洛水北岸,故称“云盘寨”。云盘寨南寨墙、北寨墙东西长2里,东寨墙、西寨墙长1.50里,寨墙高三丈,顶宽八尺,环绕云盘寨四周挖有三丈宽、一丈深的寨壕,分别建有东、西、南、北四座寨门,即东门“王范镇”,西门“云盘寨”,南门“迎洛浦“,北门“枕雁山”。

云盘寨题联云:“云耸极天,梯登共颠步,漫来窥伺;盘安稳地,鸿渐于乱鼷,那许动摇。”上联首字为“云”, 下联首字为“盘”,联中暗含“云盘寨”。

自围寨建成,墙高池深,雉堞严密,巍楼雄峙,四望岿然,固若金汤。从此,王范镇居民及商户生命和财产较前更有保障,吸引了更多的商户和豫北巨商来此经商,每月逢二、七集,每年九月物资交流大会一月,成为东通洛阳、禹州、汝州,北通陕州、渑池,西通卢氏、洛南、商州,南连嵩县、栾川等地的货物集散地。京、津等地客商远来赴会,盛极一时。

民国时期,王范镇有粮食坊、木材市、竹器行、山货庄、牛羊骡马市、棉花行、药材行等行业商号,著名商号有福庆宫酱菜园、新庆泰糕点铺、晋豫生药铺、和盛泰、和瑞成、和瑞祥、和瑞裕、和瑞永、和瑞恒等京广杂货铺。有河南各府县商人,也有黄河北怀庆府、山西、河北、山西、陕西、甘肃等外地客商在此经商。王范街当时南来北往客官不断,将本地产品售卖出去换来京广杂货,服务百姓生活。当时有一句谚语,籴不完的王范西门外黑豆,拉不完的西大街竹器山货。

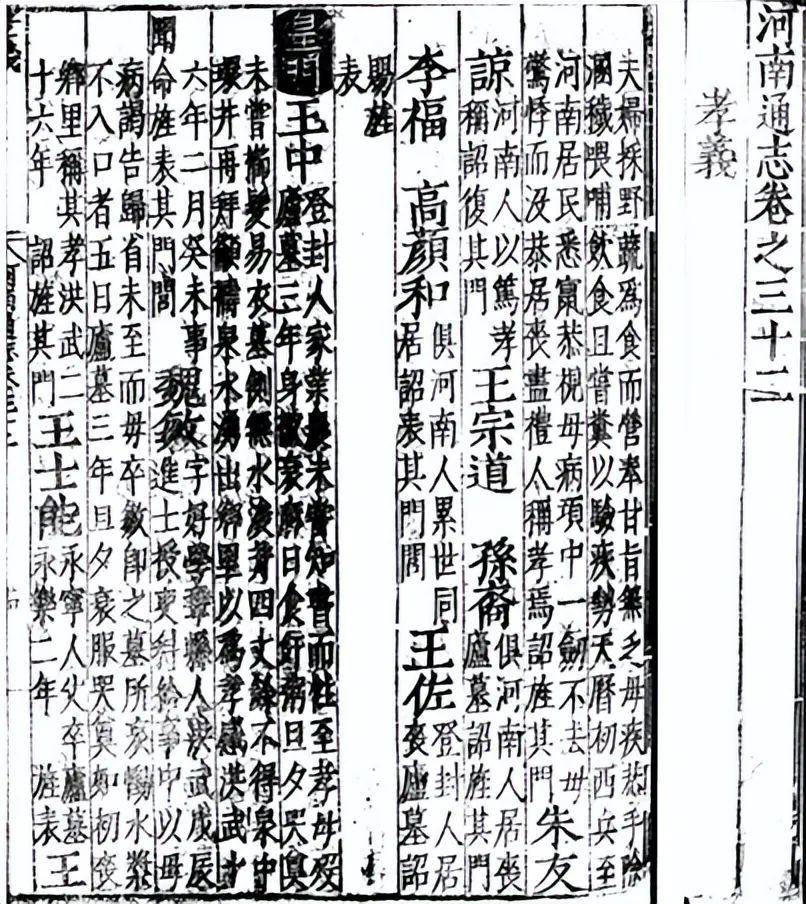

清康熙三十一年《永宁县志》卷一集市

旧《洛宁县志》记载:“王范诸集通商者,止牲畜、布帛、菽粟、织皮、漆蜡、药饵、农器而已,无金玉锦绣。工制物尚坚朴,无雕文刻镂。”当时,比较有名的老字号有和顺裕、和顺永、和兴和、魁盛恒、德荣庆等五家;杂货店有和顺成、福庆功等;药铺有晋豫生、和顺恒、和顺祥等。可以说是山珍杂货,应有尽有,衣食药用,一应俱全。

王范镇是以王范古渡口而兴起的商业集镇,王范渡口在镇西,以故王范镇商业中心是以王范西头为中心,王范镇西门是正门,名为云盘寨。当时王范东西街长2里,东西南北各有一门,四通八达,沿街都分布有店铺,逐渐发展为豫西各县首镇。明清时期,商户云集,商铺林立,十分繁华,山陕客商,在此经营贸易,名声远扬。明清时期有谚语云:“只知王范镇,不知永宁城”。

自明清至1970年前后,王范一直为豫西商业重镇,更是永宁(洛宁)的经济贸易中心。1971年冬,洛河大桥建成后,王东紧临新城,又是通往洛河南岸的交通要道,王东开始逐渐成为王范镇的繁华之地,王西的县直经济单位逐渐迁到新城,王西从此变得冷清起来。

1961年底,王范街分为即王范东大队、王范西大队两个大队,即王东大队、王西大队。1986年建镇,称为王范回族镇,辖4个行政村,3个居委会。王范街现分为王东、王西两个行政村。

1999年荣获河南省民族团结进步先进单位;2000年被省建设厅授予中州名镇被市委授予文明乡镇,镇党委并被授予省级六好乡镇党委;2001年获县综合工作一等奖。

注:

1.据《洛宁文史资料》贾尚志撰文《洛宁经济中心地——王范》记载:

“王范是洛宁经济贸易中心由来已久,外地人有“只知王范镇,不知永(洛)宁城”之说。王范因何而得名,知者甚少。据有关资料和八旬老人秦自德、薛老五、张辉汉等人生前的言传,哪怕是一孔之见,大可作为寻绎之绪。“

王范的由来及演变

“唐代时,洛河南岸陈宋下地村北住了几户人家,但不成村落。有个姓王名范的人住在这里,他精通世俗,为人忠厚,交际甚广,在外很有名声。有来访者,只知其人不知其地,久而久之人名也就成了村名。

当时的洛河水流量小,河床很窄。南北两岸人至今还传说:人们在河边种田,可以隔河打招呼,让饭吃(陈宋村原有碑可查,民国以前碑毁)。后由于山河变迁,王范等几户人家由河南迁移到河北,人口逐渐增多,始成村落,相继有了小摊贩等买卖。加之王范有个渡口是南北要道,南山和嵩县一带的土特产品进入王范,从明代起外商也逐渐到王范交易,有的也就迁入王范经商。年长日久,王范就成为洛宁县的首集,后逐渐发展成为洛宁的经济贸易中心地。”

2. 1991年《洛宁县志》【地理志】:

“【王范】:王范回族镇驻地。相传最早居住王、范二姓,在水陆码头处经商,富甲一方, 合称王范。清同治元年(1862年),筑云盘寨。清代设王范镇,商业已很发达,成为豫西5县首镇。现有王东、王西两个行政村。”

3. 《王范回族镇》百度百科

王范回族镇地名由来

相传唐时该地为洛河中游重要码头,有王、范两大商户在此经商而得名。

②【嶡山镇】

汉朝时村名温平村,因村东有温泉得名。后因凤翼山到此断绝,更名绝山。村民嫌绝字不雅,改村名为嶡山。明朝称嶡山镇,清朝、民国时期称嶥山镇。清朝时期在嶥山村西北岭上修筑有“延寿寨”,村民称为“嶥山寨”。民国时期在村西修建有两个寨,东边叫小寨、西边叫西寨。

解放后称嶥山村,1962年分为嶥东村、嶥西村。1985年村民因“嶥”使用不方便,取崛起之意,改名崛山村,分为崛东村、崛西 村。

嶥山村东有宝泉寺,在嶥山村至温庄公路北侧。公路南为温泉,村民称为温泉,又称花泉。

注:1991年《洛宁县志》【地理志】:“【崛山】:汉代名温平村,因温泉得名。后因凤翼山到此断绝,更名绝山。村民厌恶绝字,写成厥山。清代曾称厥山镇。1985年取崛起之意,改写崛山。现有崛东、崛西两个行政村。”

③【长渊镇】

今名长水镇。以洛水源远流长而得名。寓“山高水长,百代流芳”之意。

1991年《洛宁县志》【地理志】:“【长水城】:“北魏延昌二年(513年)建,在今长水一带,为南陕县治,以洛水源远流长而得名。元至元三年(1266年),长水县并入永宁县,废为长水镇。今长水乡仍沿用古名。”

北魏延昌二年(公元513年)在此设南陕县。西魏废帝元年(公元552年),改南陕县为长渊县。隋义宁元年(公元617年),李渊取其地,以犯其名讳改长渊县为长水县,属弘农郡。唐武德元年(618年)属虢州。贞观八年,属谷州。显庆二年,改属洛州,属河南府。宋仍属河南府。金属嵩州。元至正三年(公元1266年)长水县并入永宁县,长水县为镇。因西魏时期曾在此设长渊县,故名长渊镇。

河南长水县,《九域志》:在河南府西南二百四十里。后魏为南陕县。西魏改长渊。隋因之,属弘农郡。唐讳渊,改曰长水,属虢州。贞观八年,属 谷州。显庆二年,改属洛州。宋因之。元废。宋白曰:汉卢氏县地也。后魏延昌二年,分卢氏东境库谷以西、沙渠谷以东为南陕县,以北有陕县也。废帝改长渊,以县东洛水长渊为名。唐贞元二年,陕虢观察使李泌,败州叛卒归淮西者于陕州城南,意贼必分兵自小路南遁,乃遣将自炭窦谷趣长水,贼果至,大败之。炭窦谷,在长水县西北,与陕州接界。今《隋志》作长泉,亦唐时史臣讳之也。

民国时期,为区乡联保驻地。1949年前后,属四区辖。1955年12月,撤区建乡。1958年8月,成立公社。1961年8月,建长水区,同年,与马店合为一个公社。1984年8月,改社为长水乡。2016年,长水乡撤乡建镇。长水镇又是乡级行政单位。长水村今分为东长水、西长水两个行政村。

④【小仇镇】

在今东仇村西白水涧口部西岸。小仇村原名仇家庄。

明初时,仇家庄原地址在马店乡白水涧口部西岸,为避洪水威胁,村民逐渐东迁,形成村庄,因该村为仇姓家族建立,仇姓人占多数,故名东仇。

据《东仇村志》记载:

“明朝时期村中以仇氏家族为主,村名为虎庄东仇,以求平安。明归后期,白水涧涧河原来在现在的村西边直流而下注入洛河,当时东仇村位于涧河西,由于河道缺乏治理,多有水患,村民主事者商议将村庄迁往河东。然而全村搬迁完毕没有几天,突降暴雨三天,涧河水暴涨,洪水竟从村北头绕过,从新村东边流向南边的洛河,村庄却丝毫无损,村中主事者承认,此乃天意不可违啊!所以就按当时的顺势河道而定,因涧河水从村东流过故改名东仇。”

“明朝时期,虎庄东仇为大村庄,做生意的外商来此买卖马匹,虎庄东仇人指定村西北边(即现在马店街处),为买卖马匹的地方,随着来往的商人和马匹的增多,住人客栈的设立,随后演变成为马店街,这也是马店村名的来历。为什么现在东仇村没有姓仇的人,因为明朝时,虎庄东仇人仇士英在朝做官,因犯罪被朝廷满门抄斩,仇姓族人大都死于此难,少部分人逃往他乡,现宜阳县仇家凹为该村后人。据传说,后来在洪武年间,山西大槐树下人迁到洛宁原为永宁,虎庄东仇后更名为东仇。现东仇村姓氏多为雷、张、李、王四大姓少数有赵、刘、高、罗、苏、宋、朱等姓氏,全村人口从一百多人增加为现在的一千七百多口人。”

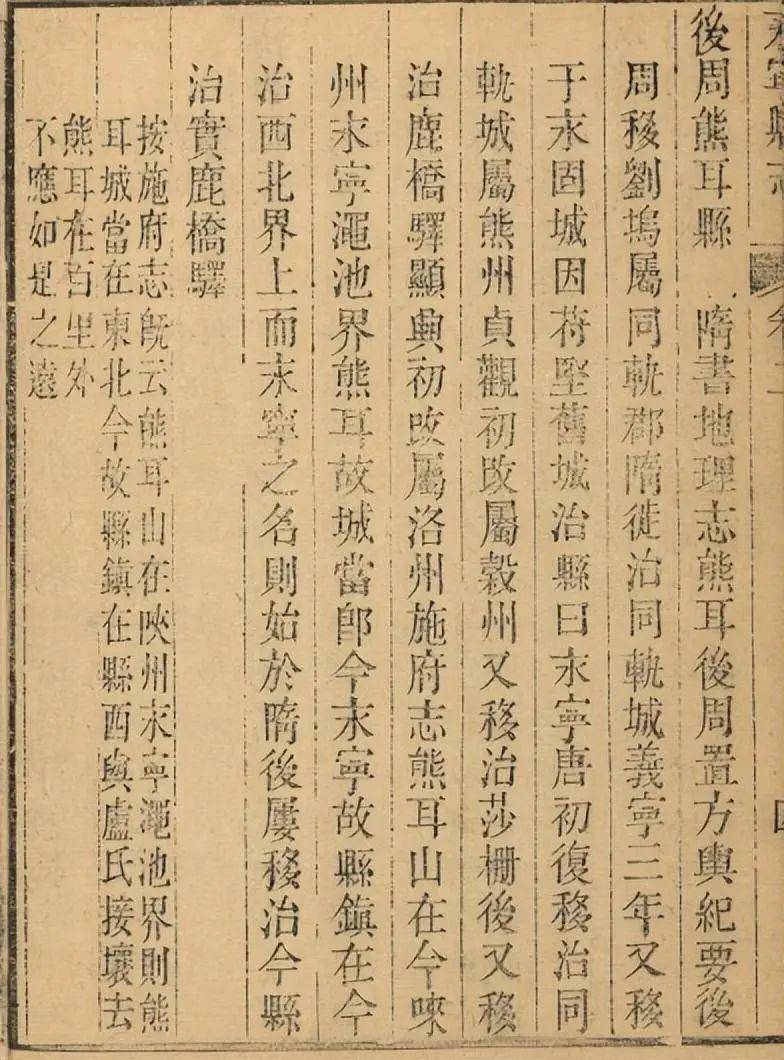

清 乾隆五十五年《永宁县志》卷二 古迹

⑤【故县镇】

原故县镇在今寻峪村南十里。南北朝时期,曾在此设熊耳县,后周时县治徙刘坞,此地故名故县镇。故县镇原址在今故县水库库底。

《隋书 》“地理志”:“ 熊耳,后周置。”此处指熊耳县。

《方舆纪要》:“后周移熊耳于刘坞”。

民国六年《洛宁县志》卷一 古迹 郡邑:“后周黄垆城”:《方舆纪要》:周于黄垆置北宜阳县。按今治西北一百里有黄城,即《水经注》之黄城,与故县镇近,是故县镇即北宜阳,故县及改北宜阳为熊耳之后,另于黄垆置城防戍。

《河南府志》云:“熊耳山在今陕州、永宁、渑池界。熊耳故城当即今永宁故县镇,在今治西北界上。”

《方舆纪要》卢氏县:“熊耳山在县西南五十里。东连永宁,南接内乡,有东西两峰,相竞如熊耳然。洛水径其下。〈禹贡〉导洛自熊耳。”即此山也。又《元和志》,“熊耳山在永宁县东北四十五里,后汉世祖破赤眉处。”彼指今三门峡陕州区之熊耳山,在今洛宁县北与渑池县交界处。故《水经注》曰:“洛水之北,有熊耳山,双峦竞举,状同熊耳,此自别山,不与〈禹贡〉导洛自熊耳同也。昔汉光武破赤眉樊崇,积甲仗与熊耳平,即斯山也。”

《清一统志》卷一七五:“熊耳山,在卢氏县南。禹贡导洛自熊耳。蔡传洛水出冢领山,禹只自熊耳导之耳。《山海经》熊耳之山,浮濠之水出焉,西流注于洛。”亦指卢氏南熊耳岭。

洛水岸边有二个熊耳山,一在洛水北岸为熊耳山,位于永宁县、宜阳县、陕县、渑池交界处;一在洛水南岸为熊耳山脉,为秦岭东段支脉,位于洛河伊河之间,为东北西南走向,自西向东延伸,西起卢氏县、向东北绵延至永宁县、宜阳县、伊川县,折而向东,一直延伸到龙门西山,全长150公里。

按:熊耳山脉自卢氏县从西向东绵延至永宁县、宜阳县、伊川县,永宁故县镇在熊耳山腹地,在此设置熊耳县,也在情理之中。

⑥【节妇镇】

在县西二十里。疑为在今张村一带。节妇为赵三妻孙氏。赵三可能是张村一带人。

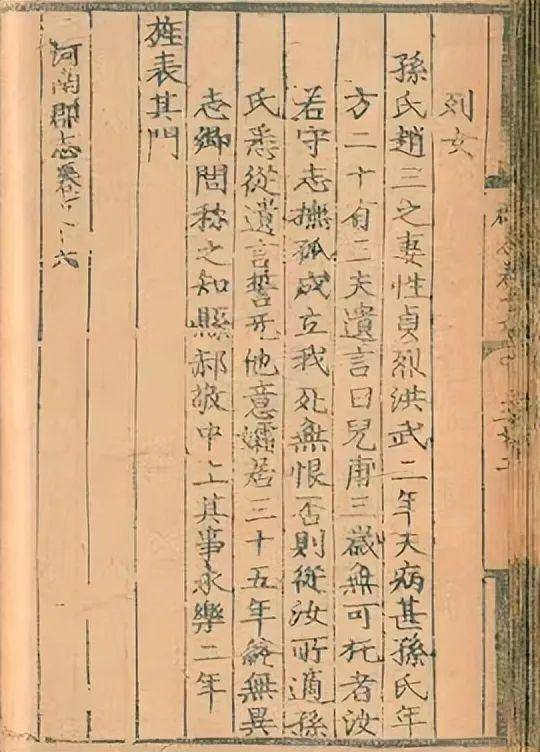

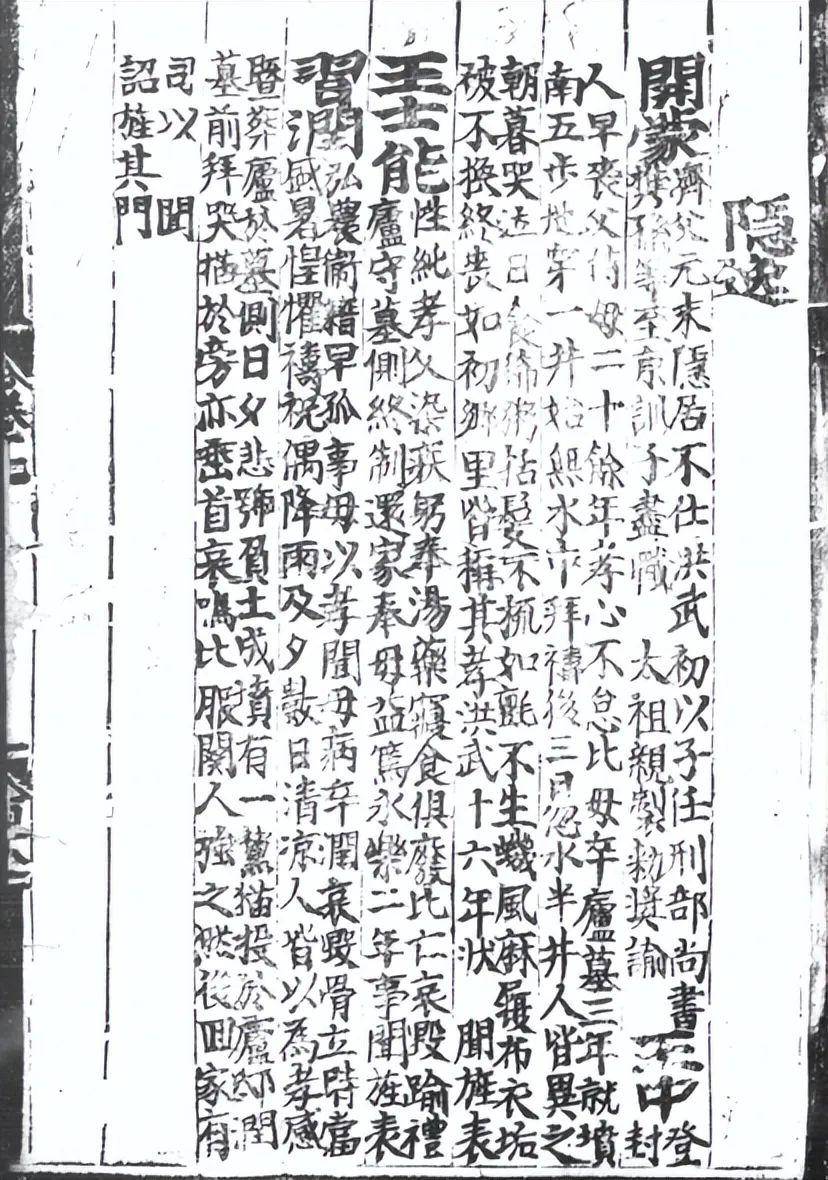

明弘治《河南郡志》卷十六 人物 永宁县 列女

⑦【孝子镇】

今涧口乡西陶峪村。明洪武时孝子王士能以孝行闻名,永乐二年,永宁知县郝敬上其事,赐玺书褒美,奉诏旌其门。时人名其村曰:孝子镇。王士能 《明史》“孝义传”有传。明成化《河南总志》、明嘉靖《河南通志》、明弘治《河南郡志》有传。西陶峪村《范氏家谱》记载:西陶峪村原名原村里孝子镇。

明成化《河南总志》人物志 河南府 隐逸

明【嘉靖】《河南通志》卷三十二 人物 隐逸 河南府 王士能

⑧【南河镇】

今河底镇南河村。在元朝、明朝时期,南河镇设南河里。南河村今分为王南河、李南河、辛南河三个自然村。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年发起并组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,任常务副会长兼秘书长。2006年参与组织筹备成立洛阳姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。