你穿过妈妈做的布鞋吗?上世纪九十年代以前,农村一家老少穿的鞋子,基本是手工缝制的布鞋。

上世纪七十年代,那是个物质匮乏的年代,当时我国实行计划经济,棉布和食品一样,都是凭票供应的紧俏物资。买食品需要粮票,买棉布需要布票。凭票供应的还有油票、烟票、酒票等。当年因为布是限量供应的,每人每年一套“外面光”的布料也不能满足。买一家人做新衣的布料,至少得有十几元或二十来元的开销。缝一件过年新衣或做一双过年新鞋,又何止千针万线?

每年秋收秋种大忙季节一过,为家人赶做过年的新衣、新鞋,就早早摆上了母亲的议事日程。每天晚饭过后,我们在昏黄的煤油灯下做作业,母亲就在灯下改旧衣、做新鞋、缝新衣。母亲累了困了,就用冷毛巾擦把脸。我们做完作业后上床休息,常常一觉醒来,母亲依然还在灯下聚精会神地剪裁缝补。

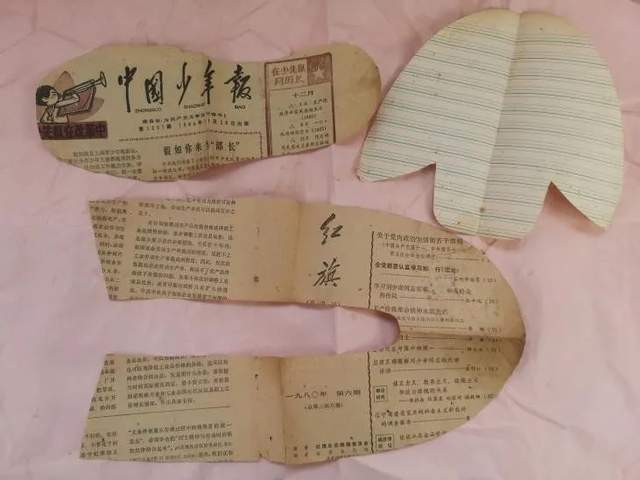

我家里一直保存着十几双布鞋样儿,这些布鞋样儿都是妈妈在那时手工裁剪的,有牛皮纸剪的,有报纸杂志剪的,有作业本剪的,有些鞋样儿还显示有年份。

为了把鞋做得更合脚,先要用纸剪出鞋帮、鞋底以及装饰图案的样式,然后再依照这些鞋样裁剪做鞋的布料。为了防止鞋样损坏和丢失,女人们就会把鞋样夹在一本书里面。这些布鞋样儿是妈妈做布鞋、布袜子、鞋衬底的底样儿。布鞋样儿有尺码,有42码的,40码的,38码的,36的码,24码的……布鞋样儿分种类,有尖口、圆口、方口鞋;有浅口鞋、虎头靴、老头靴;有单鞋、棉鞋;有胖的、瘦的......

手工缝制布鞋有六道工序。打袼褙(gē bèi)、开袼褙、裁剪鞋底鞋帮、纳鞋底子、绱鞋帮、定型。

打袼褙。在贫穷年代,袼褙是家庭做鞋的必备材料,做布鞋离不开袼褙。家庭妇女们(也有男人参与)将家中穿过用过的旧衣物,拆洗分类后扯平压展。准备一块表面平整的木板(或用饭桌、箱板代替),一盆面糨糊和窗户纸。板面擦干净,上面均匀涂一层薄薄的面糨糊,先糊满一张窗户纸,然后,依次将一块块扯平的旧布料均匀地粘贴上去,注意不能重叠。第一层粘贴满以后,再在上面刷上一层面糨糊,然后贴第二层,以此类推,可贴三至五层。贴好后放到太阳下晾晒,晾晒干后从板面上揭下来,这就是袼褙。

开袼褙。有了袼褙、布料和布鞋样儿、针线工具就可以开始做鞋了。开袼褙,就是对照布鞋样儿,裁剪出鞋帮和鞋底儿的袼褙片。这步很关键,布鞋样儿要符合每个人的脚。孩子每年长大,要根据情况调整鞋样的大小胖瘦。

裁剪鞋底鞋帮。用布料裁出鞋里、鞋面、鞋底面布和沿鞋口的边条。接着将里、面、袼褙和各层底片都粘接起来,压平,晾干。鞋底可用多层袼褙。如果袼褙是四层布,鞋底子需要三层袼褙,即十二层布,其中鞋跟还要再加厚才耐磨。

纳鞋底子。纳鞋底子主要工具有针锥子、针、线绳、顶针,用针线均匀地穿过鞋底子。鞋底可分“千层底”和“毛底”。“千层底”纳的线密度大,“毛底”纳的线密度小。

纳鞋底子是气力活,也是技巧活、功夫活,要用巧劲,要有耐心。没有力气,用针锥也扎不透鞋底子,扎透后才能穿针引线。为了扎透鞋底子,经常需要顶针配合,力度过大会弄断针和线。要求用力均匀,针脚整齐,横竖成列。纳一双鞋底子,一般需要两天时间。

绱鞋帮。绱鞋前,鞋帮前后要稍加整形,然后将鞋帮和鞋底前后尖端的中心部位连接,先固定再开始绱鞋。这也需要用到针锥子、针、线绳、顶针。针脚整齐均匀,既要绱紧,又要美观。鞋帮的边缘还要缝上布条,鞋帮可缝鞋带或不缝鞋带。

定型。鞋帮绱好后,初步成型。这时需要用木制的鞋楦(xié xuàn),放在鞋圪篓里,对鞋帮再固定,让布鞋更合脚,不夹脚。

妈妈手巧,为全家老小缝制布鞋、布袜子、鞋垫,缝制布衫、裤子和棉衣、棉帽子。妈妈缝制的虎头靴特别好看,也会帮助街坊邻居缝制虎头靴。妈妈说:自己缝制的鞋,可脚,耐磨耐穿。妈妈说:自己缝制的袜子,底儿结实,耐穿还不雍。妈妈说:董寺村是我娘家啊,你二妗子针线活不好,我还得给你舅舅家缝鞋缝靴,不能眼看着让你舅舅家人受冻。

记得小时候,我最喜欢穿妈妈做的布鞋,因为她做的布鞋好看、结实、耐穿,可脚又舒服。妈妈生前给我缝制的最后一双布鞋,是浅口带松紧带的,千层底,鞋面是黑色灯草绒布料。这双鞋还配有一双妈妈缝制的鞋垫,上面绣着鲜艳的花儿,缕缕千针万线,含的是长辈对晚辈美好祝福,都浸透着妈妈的心血。随着有计划的商品经济时代的到来,这样一个特殊的“票证时代”延续到了1990年才结束,手工做的布鞋渐渐地淡出了生活的舞台。

如今,人们的观念趋向自然和健康,而怀旧也成了现代人心底共存的一份纯情。母亲做的布鞋,散发着乡土气息,伴着我度过了那些寒苦的日子,也一直温暖着我的心,成了我美好永恒的回忆。穿上一双合适的布鞋,反倒成为很多现代人追赶的时尚潮流。

这里,我要说的是:当你拥有一双布鞋,拥有一双包含母亲惦记和祝福的布鞋,你就学会了感恩,尽管你踩着纵横交错的路,有黑暗、有泥泞、有坎坷、有暴雨,可人生的路不会错、不会斜,心中总会洒满春风、阳光、幸福和欢乐!

作者简介:杨留生,河南省洛宁县兴华人,1969年12月生,中共党员,先后任职于洛阳市洛龙区统计局、洛龙区农业农村局,爱家乡,爱牡丹,爱园艺,参编《国花牡丹档案》等书。