《大明故牛孺人張氏墓誌銘》

点注说明

张泽武收集整理

(一)《大明故牛孺人張氏墓誌銘》

萬曆三十年(1602年)十二月十日

賜進士第文林郎監察御史盧氏垣嶠李炳①撰

甲鄉□進解士元鳳翼參字趙三極②書

賜進士第嘉議大夫巡撫延綏贊理軍務都察院右副都御史河東定宇劉敏寬③篆

大明故牛孺人張氏墓誌銘

孺人張氏者,麻合州吏目牛天福①之妻,應山主簿牛拱辰②之母也。

牛之先③,山西晋城人,國初祖諱顯者④,遷永寧縣故縣四里牛家窊居焉,遂占籍爲永寧人。顯生全,全生鑑,鑑生世强,恩榮壽官⑤,好施予,濟人利物,鄉人德之,呼爲“牛三老”,示不忍名也。配董氏,夫婦齊眉而終。生二子。長天叙,蚤卒,無嗣,有女一,適洛陽潘都憲之孫,庠生潘邵之子利賓;次即吏目公,娶耆民張其女張氏,即孺人。孺人天性温醇,無疾言遽色,少事舅姑,供中饋唯計,用得二人懽心,處妯娌文氏口白氏,宛如同胞,無間言也。夙興夜寐,勤儉克家,於今倉廪充積,皆孺人所留,吏目公以是重之愛之,自謂内助得人焉。

孺人敬吏目公如父母,而愛吏目之庶子如己子,旦暮勸課畊讀,同仁一視,盖有古賢母之風。鄉黨有煢獨者,輒憐之,婚葬不能舉者,輒助口之。和氣藹然,不愧三老。公冢負居常,修齋誦經,飯僧捨財,口者謂非婦人常道,而一念好善之心,有足錄矣。吏目公初謁,選授同官典史,將携孺人之任,孺人辭曰:“官卑禄簿,汝毋以妻子自累,吾不欲往也。”公從之。公抵同,潔己奉公,時稱良吏。不三年,而陞麻合州州事,旁午口煩折腰,公厭薄之,遂致仕歸田里。

孺人逆而笑曰:“丈夫進退當如此。”是時主簿君已陞應山,車迎養,孺人喜且往焉。居三年,主簿君善政多所質畫,以故應人稱賢簿,無異同人之賢吏目公也。辛丑⑥,孺人病逾年,未已將北歸,主簿君泣曰:“吾寧棄官養母”。

孺人厲聲止之,曰:“汝做好官,愛養百姓,爲汝父母争光,我死且不朽,奚以棄官爲乎”。主簿君唯唯,遂毋還。方且勵精刻苦,求所以不負母命,而孺人口革,業已告終於家矣。終之日,念主簿君,不置口詞,色戀戀若與吏目公暨諸子負不忍訣者,其精爽類如此。孺人生嘉靖九年⑦二月二十二日,卒萬曆三十年⑧七月十二日,享年七十三歲。

男四,長即主簿君,娶劉堯臣女,次拱極,娶張書紳女,俱孺人出,次拱微,娶劉嘉湘女,次拱樞,聘王可久女,俱庶出。女四,長適張子鏞次子庠生張弘德;次適王尊長子王维翰,先卒,俱儒人出;三適羅誠三子羅世養,四尚幼,俱庶出。孫男五,承璽、承口,從敬女拱辰出;承瑚、承璉、承璋,俱拱極出。

孫女四,長適庠生朱有彩次子先登,拱辰出;次許常三聘長男常大通,拱極出;三四俱幼,拱辰出。主簿君聞訃歸。率諸弟及其子口請命吏目公。將以今年⑨十二月初十日,葬孺人祖兆之次,而懇李子⑩銘,以垂永久。李子與吏目公有舊,且喜主簿君之能孝也。乃按狀而誌之,而復銘之。

銘曰:

和順温良兮,應坤德以無疆也。慈祥恭儉兮,樂仁義而不倦也。羡夫勇退兮,達完名之大義也。誡子懷歸兮,儼伏對之方規也。排玉佳城,孰知其名兮。伯千萬年,有不朽之誌若銘也。

墓志铭文由宜阳李云峰先生提供,特表感谢。

(二)《大明故牛孺人張氏墓誌銘》撰文、书丹、篆盖人物介绍说明。

賜進士第文林郎監察御史盧氏垣嶠李炳①撰

甲鄉贡進解士元鳳翼參字趙三極②書

賜進士第嘉議大夫巡撫延綏贊理軍務都察院右副都御史河東定宇劉敏寬③篆

①【李炳】:李炳,字垣桥,明万历癸未(1583)科进士,卢氏县涧西村人,生卒年月未详,历任湖北省当涂县、山西省洪洞县知县、辽东巡抚、京畿(南京)都察院右副都御史、南京大理寺正卿,兼任刑部尚书。

他赋性聪颖好学,通经史,能文章,忠直敢谏,不畏权贵,一生兴利除弊,有政声。按抚京畿时,宫中派出宦官征税,气焰嚣张,商、渔民不堪掠夺之苦,怨声载道。他极力从中斡旋,减轻了人民负担。

巡抚辽东时,统军镇抚朝鲜、日本、台湾,故卢氏县令在县城东街口曾为之立"三韩都宪坊",惜今无存。任山东巡抚时,宦官税监曾横征暴敛,民不聊生。他具奏皇帝,弹劾制止了他们的罪恶行径。终因宦官进谗,被明神宗疏远,他义愤填膺解职归里。不久复被起用为南京大理寺卿,则创建宫中尊经阁,使道义与法制并重。他兼理刑部、都察院公务,尽力国事,能谨慎理狱,明察秋毫,终因他一贯与-污吏和窃据大权的宦官斗争而遭陷害被杀,后因其女儿陈情,忠臣辩诉,始得昭雪,归葬于故乡涧西村南盘龙山上。墓前有享堂、更衣亭,立有状元钱士升撰文、王铎书丹的墓碑一通和石人、石马、石羊、石猴各二,碑尚在,余已无存。

②【趙三極】:赵三极,字寄同,赵氏五世祖,明末王范镇西阁里人(今王西村人)。明万历甲午科(万历二十二年,公元1594年)解元,即万历戊午科河南省乡试第一名举人。气概丰瞻,五指如笋,望而知为福相,任安徽黔县县令,升冀州知州,再升(甘肃)庆阳府知府。丁艰,补汉阳府知府,崇祯庚辰(1640年)卒于任。历有德政,祀乡贤,诰封中宪大夫。其父赵钿以三极贵显,诰赠中宪大夫。

③【劉敏寬】:刘敏宽,字伯功,山西安邑(今山西运城)人。万历五年(1577)进士,万历七年至万历二十年间,刘敏宽任河南宜阳知县。在任职期间,他做了大量安定地方的利民之事,“善政不可枚举”。

一为治水兴业。遭遇灾荒而镇定,决策果决而切实,稳民之所急乱,解民之所忧患。当时宜阳县遇水患,毁田过多,百姓多弃业而走,刘敏宽带领民众垦荒造田,并言明垦荒之地可不纳税赋。后来百姓多返乡置业,地方恢复生机。

二是重文教之事。刘敏宽曾任河南府乡试誊录官。他兴建儒学,增读书之风气。刘敏宽幼时便倾慕张绎之才德,张绎,字思叔,寿安(今河南洛阳)人,理学家程颐弟子,北宋著名乡贤,卒赠翰林学士。时至张思叔读书处,于是“捐俸饬材”,在宜阳锦屏文笔峰修张思叔祠。

三为清修内政。刘敏宽忧心民生,“省刑节费”,内政为之一清,为宜阳乡贤所称道。为政一方,官为民殚精竭虑,民亦感其恩泽。刘敏宽升调离任之日,父老儿童皆拥道挽留,后为他建生祠一座。

万历二十年,刘敏宽调任河间知府三载。他注重发展武备,“剏武备堂”。河间多水患,他命治下官员建仁字仓、礼字仓、智字仓、信社仓四社仓,使百姓凶年有所持。

1595年正月刘敏宽补任西宁兵备副使期间,随甘肃巡抚田乐在甘州甘浚山(今甘肃张掖)围攻蒙古部落首领青把都尔部落,取得 “甘州大捷”,为明王朝留下了赫赫声名,拉开了“湟中三捷”的序幕。明军合力解决了盘踞甘肃的青把都尔部落后,立刻将兵力对准青海西宁一带游掠的永邵卜部落。

九月,在西宁南川地区,明军与永邵卜部落、瓦剌他卜囊等部落展开斗争。刘敏宽负责统筹防御和警戒工作。这次战役,南川设伏围攻,又截击蒙军于西川,共斩首六百八十多级,将杀害副总兵李魁的蒙古头领斩于刀下,一雪前耻,史称“南川大捷”。

十月,一众心怀仇恨的蒙古部落,纠集一万五千余众,预谋伺机报复,进攻西宁。负责塘报工作的官员收到消息后,明军在康缠城(今青海西宁)设下埋伏,伏击蒙古军队,敌军大溃,史称“康缠大捷”。

这三次战役是明军对抗蒙古军取得的重大胜利,被后人称为“湟中三捷”。历史上评价颇高,《万历武功录》载:“西宁之捷,奇兵也,亦义兵也”。刘敏宽在这三次战役中发挥了战前部署、战时防御与警戒、战后善后的重要作用。

刘敏宽提出了实用性强的安边三策。一是“重权”,增加地方官员的权力并加大地方的兵备,提高将领自主决策性以增加战斗力。二是“增募兵”,增加士兵的数量,以屯田养兵生息。三是“缉土番”,调整军队士兵的民族构成,收番族为士兵。刘敏宽正确认识到番族的力量:“湟中番族,性不畏虏,惟当鼓舞而用之,平时为之筑堡赈恤,有功区别重赏,使番以我为依,而乐为我用”。刘敏宽积极开放市场,各族人民在固定地点互市,互市之人可在边久居。这些安边计策“永为保护之计,边方赖之”。

《西宁府新志》卷十九载:“经尚书郑洛、中丞田乐、兵备副使刘敏宽、参将达云剿抚悉合机宜,番人渐复归业,为中国用”。少数民族士兵在三捷中发挥了重要作用,兵部赞番族:“此一役也,官兵之截战,诚为首功,番众之夹击,亦为殊绩”。

明万历二十三年西宁兵备道刘敏宽与同知龙膺纂修的《西宁卫志》,开创了青海地区现存编史修志的先河。它对了解青海西宁地区方志源流,考证明代青海史事诸方面,有着重要的参考价值。

万历四十三年(1615年)由延绥巡抚升任陕西三边总督,兵部右侍郎兼右佥都御史,开府固原(今宁夏固原市),节制延绥、宁夏、甘州和固原四大军镇兵马和统一指挥西北各战区的战守军务。所至认真讲求战备,所至必整顿军备,储粮筑防,先后奏捷三十余次,加太子太保。万历四十五年四月初六致仕。著有《延镇图说》。天启五年卒,终年八十二岁。

(三)《大明故牛孺人張氏墓誌銘》注释:

①【麻合州吏目牛天福】:麻合州:指贵州省麻合州,今贵州省麻江县。元置麻峡县,明初置麻哈长官司,明弘治七年(1494年)改置麻合州。1913年改为麻哈县,以清水江支流麻哈江流贯县境,故名。1930年改为麻江县,1958年并入凯里县,1961年复置麻江县。

吏目:是中国古代的一种文官官职名称。其主要职责包括掌管文书、处理日常政务和进行司法辅助工作。这种职务在各个时期和不同机构中都有设立。

元朝时,在不少提举司以及明、清时期的太医院、五城兵马司等机构中均设有吏目这一职位。

清朝时,吏目的地位大致为从八品到不入流的级别,主要负责掌管文书和协助处理司法事务。

牛天福:初謁,選授同官典史,升麻合州吏目。

②【應山主簿牛拱辰】:應山:湖北應山县,今湖北省广水市。

主簿:主簿是古代官名,是各级主官属下掌管文书的佐吏。魏、晋以前主簿官职广泛存在于各级官署中;隋、唐以后,主簿是部分官署与地方政府的事务官,重要性减少。古代官名。掌置。各级主官属下掌管文书的佐吏。《文献通考》卷六十三:“盖古者官府皆有主簿一官,上自三公及御史府,下至九寺五监以至郡县皆有之。”隋、唐以前,因为长官的亲吏,权势颇重。魏、晋以下统兵开府之大臣幕府中,主簿常参机要,总领府事。习凿齿曾为桓温的主簿,时人曰“三十年看儒书,不如一诣习主簿”。此为主簿权势最盛之时。

牛拱辰:應山主簿。

牛天福、牛拱辰,《永宁县志》科贡均无记载。

③【牛之先】:牛氏家族的先祖。

④【國初祖諱顯者】:國初:本朝初年。此处指明朝初年。祖諱顯者:先祖叫牛显的。此处指迁居河南永宁县牛家窊的牛氏家族始祖牛显。

⑤【恩榮壽官】:恩榮:谓受皇帝恩宠的荣耀。壽官:寿官是明朝出现一种官名,按照明代的制度,这是个虚职,又是一种荣誉。奖励“德行着闻,为乡里所敬服者”,只有官帽官服、没有爵位。受赐年龄最初为百岁,到万历以后降为七十岁。只在恩诏颁布时才得以赐给,整个明朝三百多年里仅授过十九次。

⑥【辛丑】:万历辛丑,万历二十九年,公元1601年。

⑦【嘉靖九年】:公元1530年。

⑧【萬曆三十年】:公元1602年。

⑨【今年】:指萬曆三十年,公元1602年。

⑩【李子】:墓志铭作者李炳自称李子。指墓志铭作者李炳。

(四)牛氏世系

牛家窊牛氏家族,自明初传至万历三十年,约200余年,传七世。

牛氏祖籍山西晋城。

明朝初年,始祖牛顯遷永寧縣故縣四里牛家窊定居。

牛顯①生牛全②,牛全生牛鑑③,牛鑑生牛世强④。

【牛世强】:恩榮壽官,好施予,濟人利物,鄉人德之,呼爲“牛三老”,示不忍名也。配董氏,夫婦齊眉而終。

牛世强生二子,長子牛天叙⑤,早卒,無嗣;生女一,適洛陽潘都憲之孫,庠生潘邵之子利賓。

注:潘都憲:都憲:明朝都察院都御史的别称。此处指潘仿,河南洛阳人,明正德六年进士,任都察院右都御史,先后巡抚山西、浙江、辽东。

次子牛天福⑤,即麻合州吏目,即吏目公,娶耆民(耆民:年高有德之民。)張其女張氏,即张孺人。张孺人生二子,拱辰、拱極;庶出生二子,拱微、拱樞。

長子牛拱辰⑥,應山主簿,即主簿君,娶劉堯臣女,生二子:承璽⑦、承口;生三女:长女適庠生朱有彩次子朱先登,次女、三女尚幼。

次子拱極⑥,娶張書紳女,俱孺人出,生三子:承瑚⑦、承璉、承璋;生一女:許常三聘長男常大通。

三子拱微⑥,娶劉嘉湘女。

四子拱樞⑥,聘王可久女。

牛天福生四女:

長女適張子鏞次子庠生張弘德;次女適王尊長子王维翰,先卒,俱张孺人出;三女適羅誠三子羅世養,四女尚幼,俱庶出。

(五)《大明故牛孺人張氏墓誌銘》出土地点

牛氏祖茔位于洛宁县下峪镇杨楼行政村鹅凹村东南1里许。牛氏祖茔坐北朝南,前面有4个小山,再往南又有5个小山峰,它们都朝向南面的最高峰锥子山(又名小界岭),世人称此为风水宝地,名为“九鸟朝凤”。相传这里是牛太师之墓所在地,史实无考。

1974年在“农业学大寨”时期,在鹅凹村东南牛氏祖茔大修水平梯田,平整土地时,挖开一座古墓,老百姓传说这里是牛太师之墓。当古墓被挖开时,发现墓中有石门、石条和墓志铭等物品。根据墓志铭记载,这里是“牛孺人張氏墓”, 出土有《大明故牛孺人張氏墓誌銘》。

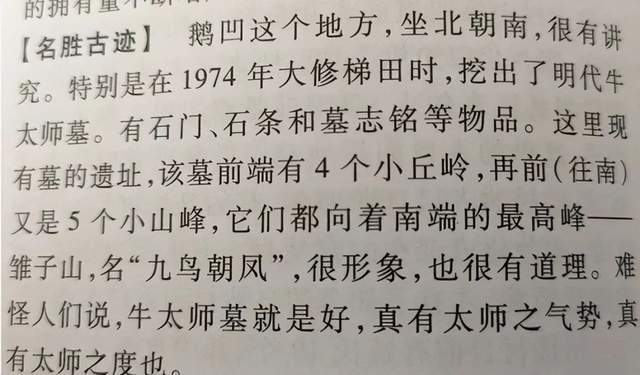

《洛阳村史通览》(洛宁卷):杨楼村

“【名胜古迹】 :鹅凹这个地方,坐北朝南,很有讲究。特别是在1974年大修梯田时,挖出了明代牛太师墓。有石门、石条和墓志铭等物品。这里现有墓的遗址,该墓前端有4个小丘岭,再前(往南又是5个小山峰,它们都向着南端的最高峰一雏子山,名“九鸟朝凤”,很形象,也很有道理。难怪人们说,牛太师墓就是好,真有太师之气势,真有太师之度也。”

1991年《洛宁县志》

据调查下峪镇、杨楼、崇阳一带没有牛家窊牛氏后裔。

今杨楼村下辖有牛家窑,一名北沟村,有牛氏后裔4户,与下峪镇牛氏为同族,该村牛氏为底张乡大阳村牛氏家族后裔。

(六)关于牛家窊

牛氏家族世居地,位于永宁县故县(原洛宁县故县镇)四里牛家窊。

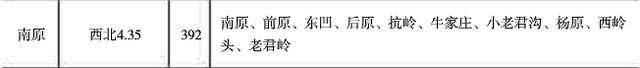

今查:故县镇西北有南原村,原名南园村,下辖有牛家庄自然村,牛家庄又名牛家沟村,应为牛氏家族居住地,今其地没有牛家后人。牛家庄在南原村西3公里,牛家庄今名后岭村。牛家沟村西南有牛心山。

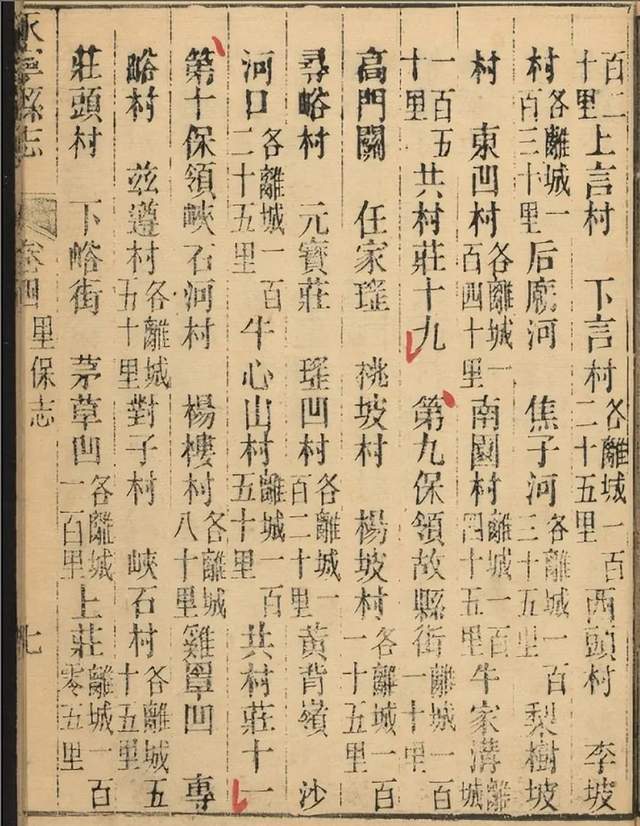

清乾隆五十五年《永宁县志》卷四 里保志

牛家沟,离城一百五十里。

有关牛家窊村牛氏具体详情,还有待进一步考证。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年发起并组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,任常务副会长兼秘书长。2006年参与组织筹备成立洛阳姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。