——国画家刘焕林笔墨中的“空山、空阔与空灵”之美

清末著名学者王国维在他的《人间词话》中,提出了治学的三种境界:一是“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路;二是“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;三是“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”……以此来说明艺术家进行艺术创作时苦苦追寻、渐进渐悟的过程,纵观古今历史,大凡“成大事业、大学问者”,概莫如是!

王氏的“三种境界”浑如“三面镜子”,正可以“反观、正观、客观”地梳理和分辨当下的诸多艺术家们,透过他们的艺术作品和艺术创作,进而揭示他们内心的光明和强大,寻求和挖掘深藏在他们灵魂最深处的坚定和信仰……在国画家刘焕林的作品里,笔者似乎找到了这样的“光明和强大”,找到了支撑一个艺术家献身绘画事业的“坚定和信仰”!

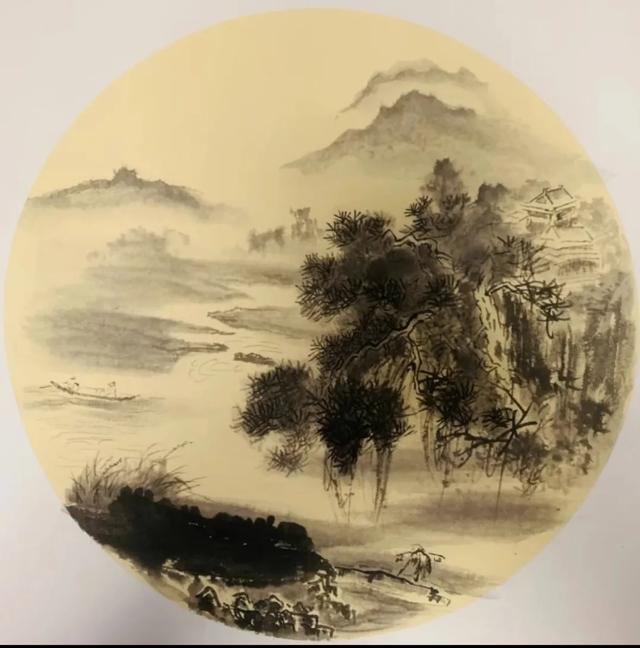

看刘焕林的画,让人瞬间想到了唐代一个叫王维的诗人,想到了诗人“诗中有画”的一首诗,——《山居秋暝》:

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

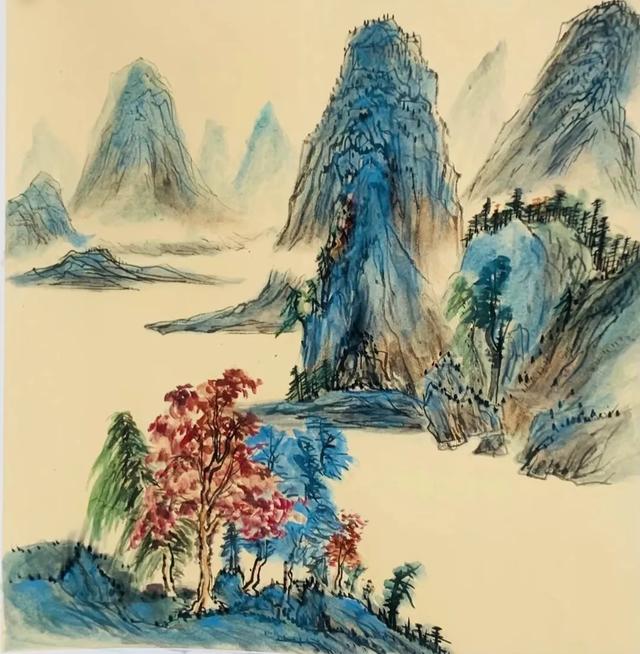

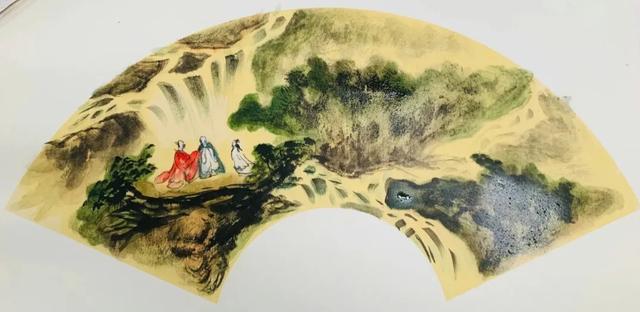

一首“固定的诗”,却读出了层层叠叠的“流动的画”,这才是名副其实的“诗中有画”……而展读画家刘焕林的任何一幅画作,在他那“固定的画里”,却可以读出数不胜数的“流动的诗”,这或许就叫“画中有诗”吧?!

一个人所共知的简单事实,无论是“诗与画”,抑或“画与诗”,一旦进入艺术的最高层面,都将瞬间化作“你中有我、我中有你”的战斗大团队,化作“肝胆相照、彼此成就”的命运共同体!

就“层级”而言,王氏将“治学”分出“三种境界”;而就“艺术本身的表达”而言,王氏又将“表达方式”分出“有我之境与无我之境”。“有我之境”与“无我之境”作为一种客观存在,又作为观察事物的不同角度,或许有些艺术家在艺术创作中自觉地执行了“这种观察”,又或许有些艺术家在具体创作中,已经执行了“有我之境”与“无我之境”的互动与转换,却浑然未觉……

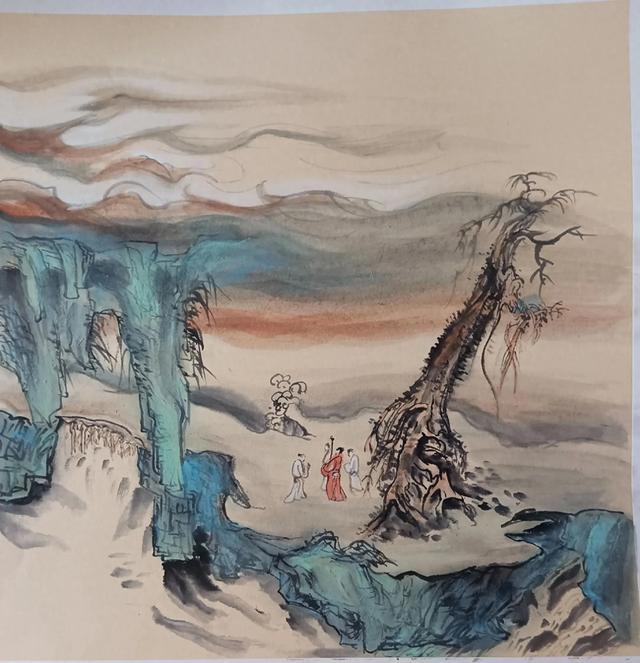

刘焕林的国画作品就是这样,时而“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”,明明置身“眼到、心到、情绪到”的“有我之境”,而却浑然无觉;时而又“寒波澹澹起,白鸟悠悠下”,明明在“空山、空阔又空灵”的画境中抽身其外,实实进入到了“无我之境”中却并不自觉……无论是自觉或是不自觉,但艺术的本质却是诚实而坦荡的,要不得半点的虚伪和作假……

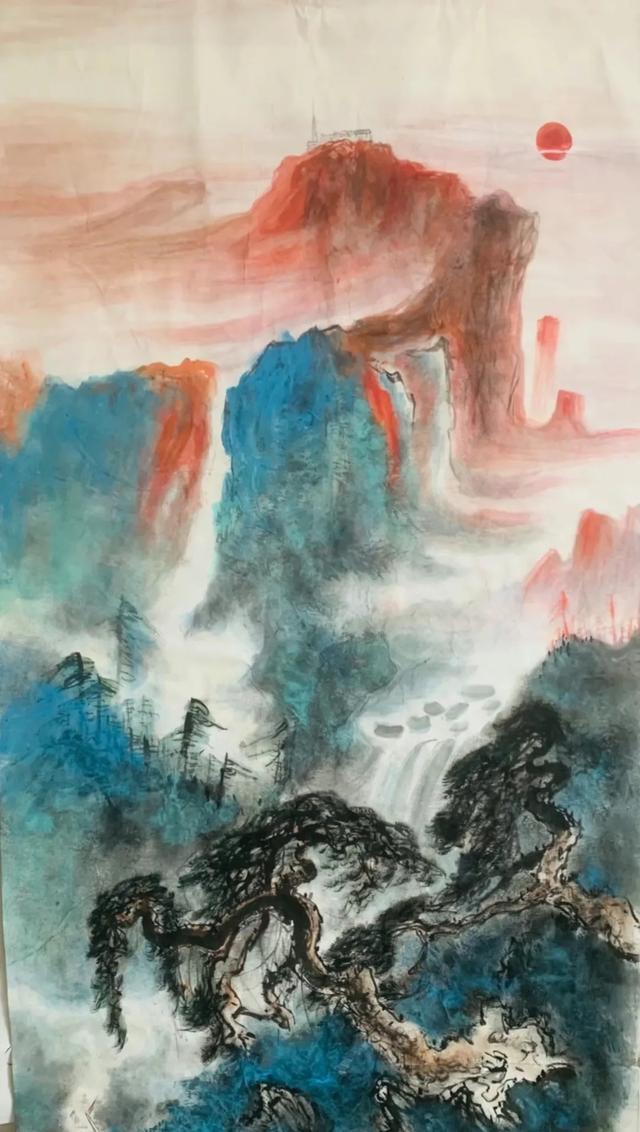

作品,说白了其实就是一个艺术家的灵魂,就是艺术家借了上帝之笔为自己所完成的自画像。画山,画水,画人,画物……其实都是在画那个真实而相似的自我,作品的气质和气度,其实就是一个艺术家灵魂最真实的模样……有了这样的认知,也就不难判断在刘焕林的作品里,为何始终都透射着一种豪迈的气场与沉雄的气概。一样的山,一样的水,一样的秋,一样的冬……一旦经了他心灵的淬炼和审美的观照,挥毫泼墨之间,荒纸立地成卷……

一幅《泰山图》,刘焕林写了又写,画了又画,爱莫能止……在他的笔下,有自然的“泰山”,又有现实的“泰山”;有远古的“泰山”,又有当下的“泰山”;有文化的“泰山”,又有神化的“泰山”……一座“普通的土山”,因一个自封为“始皇”的帝王的登临,而成为一个帝国的象征,一种权力的写照,一个民族的图腾……这也许就是东方文化最神秘的力量……

加之一个叫“孟子”的儒学泰斗的推波助澜,“泰山”更是成了能够照耀“千秋万代的太阳”……孟子曰:

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下,故观于海者难为水,游于圣人之门者难为言。观水有术,必观其澜。日月有明,容光必照焉。流水之为物也,不盈科不行;君子之志于道也,不成章不达。

一座“泰山”,秦始皇登了,成了一个民族承接天命的平台……何为“天命”?“天命”,就是“天降大任与斯人”,谁能把一个民族引向伟大的未来,谁就承接了这个“天命”……

同是一座“泰山”,孔子登了,就成了一个民族探索心胸与眼界的平台,何为“心胸与眼界”?“心胸与眼界”,就是“走出小我,找到大我:成为大我,追赶无我”的高维度境界,谁能为一个民族的灵魂找到志存高远的远方,谁就成了一个民族顶礼膜拜的师者……

以此观之,刘焕林“安之信之怀之”的“泰山”,也许已不仅仅是“一座山”,或许是一位中国画家对中国文化最深情最纯洁的痴恋和敬仰!

艺术家简介:

刘焕林,1965年生,山东兖州人,先后毕业于山东工艺美术学院、山东大学法学系,长期从事政法工作。幼时好画,稍长痴着,后与国画结缘。其画取材宽广,画风雄健,颇得画名,多次在全国画展中获奖。

(王长鹰 李建民)

2023年11月28日

换一换

换一换