曲光辉 画

隔离之诗(十六首)

潘新安

在小区门口

齐腰的隔离栏。父亲把我的晚餐

从里面递出来,我递给他我的空饭盒

我看见他的嘴唇在口罩的皱褶后面颤动着

我等了一会儿

但终于,他什么话也没说出来

死亡也有仁慈的一面

走来走去的大人们扮演死神

孩子们躺在地上,扮演死亡

手推车扮演死神,医生扮演死神

而死亡躺在地上,扮演孩子

死亡那么僵硬

孩子们的尸体那么柔软

死亡也有仁慈的一面

没有设计专门给孩子的尸袋

死亡的怀抱太空旷

一只尸袋运走三个孩子

活在语言里

语言并非就是真相,

但语言在创造真相。

语言经历过的我们迟早都要经历。

如果经历不能转化为语言,

就不能说我们经历过。

我们仅仅活在我们说出来的那部分里。

我们说出多少,我们就活多少。

我们说出什么,我们就活成什么。

不是疫情控制语言,

是语言在控制疫情。

诗人并不创造语言,

诗人把痛苦转化为语言。

诗人的痛苦使语言丰富,

诗人的痛苦使语言净化。

自我隔离

官方的冷空气。都是坏消息。

的飞沫。

口罩。成为常用词汇。

却不会转化为实物。

和自由一样。长期匮乏。

人们已经在期待。把假期延长。

把隔离。

改签成流放。

一双拖鞋在房间里。

与地板的摩擦声。一遍一遍擦拭着。

孤独。焦虑。无助和恐惧。

直至产生出一种痛苦。

这痛苦就像一层包浆。

这痛苦被我们当作希望。

死亡也要排队

如果能得到拯救

我希望语言能首先得到拯救

这里没有现实主义

这里,写实就是谵妄的

死亡也要排队

进入官方统计数据

但更多的死亡,只能从排着的长队里

无声无息地倒下,退出

“同样的顺从,同样的坚忍,

既无尽期,又无幻想。”

在同一辆“满载鲜花和死人”的车里

死亡,已经死成一种日常经验

总要有人站出来

说不,对封堵和隐瞒大声说不

这是做梦?

这是梦中仅存的现实主义?

在良知高倍的显微镜下

如果你的心里有一株病毒毒株

那么,一定也有一株带朝露的疫苗

叫正直

立春日

小区仿佛变成了监狱

家宅仿佛变成了囚室

今天我没有去领通行证

我在那边的围墙下徘徊

围墙比立春还高

迎春花,请不要开

半夜在小区里散步

路上没有人

石头后面没有人

低矮的黄杨树丛没有人

拐角没有人

整个小区没有人

雾一样的路灯光

几百幢的梦和睡眠

在黑暗中

显示出一种异样的高大

而我成为一个扁平的影子

一边行走

一边抹去

踩在路灯光的薄雾里

走了一圈

之后

我把口罩摘下来

一切无声

只听得见自己的呼吸

那么轻

像一个胆小温暖的小偷

怀着侥幸

在鼻翼间偷窃空气

和空气里的早春

每一片口罩,都像捂着一块国土

在楼道里遇见邻居

虽然都戴着口罩,也各自别过脸去

看见迎面而来的路人

正想着怎么避开,那人先绕了一个圈

避开了

小区门口,一张告示写着

“外来人拒绝入内”

测温计点在额头上,这是唯一的祝福

而多少人还奔波在路上

就早已被拒绝

而多少人还在等待援助

却已经被出卖

每一座小村,都划出了国境线

每一片口罩,都像捂着一块国土

从来没有一个时候

像这个时候,国土四分五裂

而一颗人心要碎成多少瓣

才能从痛苦中收集到一点点,可怜的一点点

忏悔

我知道

我的店,不能开了

我的家,不能回了

我的路,不能走了

我的脸,遮上口罩,仿佛就可以

不要羞耻了

我知道你喊过加油了而我没有

我知道你唱过赞歌了而我没有

我知道你因此获得了一丝精神安慰而我没有

我知道你还会获得一种道德崇高而我没有

我为我不能争取自己应有的权利羞愧

而你没有

我知道你捐过口罩了

我还知道你扭过头来就会怀疑我

你捐了吗

哀悼李文亮

全部的汉字都应当避讳这三个字

因为全部的汉字对不起这三个字

全部的汉字开白花

街道寂静荒凉,城市寂静荒凉

整个国家寂静荒凉

仿佛是为了这哀悼

但那些有罪的,不配哀悼

那些活死人,不配哀悼

那些奉命的,也不配

这哀悼神圣,洁白

谁如果心中有愧,在哀悼这位医生之前

请先哀悼你自己

隔离状态

路口的卡点陆续撤走

封条上的胶水也开始松懈

法度般的测温计变成虚晃的一枪

街上的人突然多起来了

是自由突然多起来了

还是危险突然多起来了

看见迎面走来的一群

两条腿率先作出判断

扭转我的身体,带我往回走

才将将一个月

我的身心,便已自觉进入

隔离状态

恐惧是最好的知识

恐惧是最好的管理

恐惧是最好的政治

方舱记

第一天还在忐忑

第二天便融入集体

当所有的物品一模一样

个人的特征就会开始消失

消失于排队

消失于领取

伙食一天比一天好

零食已经有了,呼吸机也会有的

没有白天和黑夜

眼罩决定白天和黑夜

消毒剂弥漫:

进入呼吸,进入思想

喇叭,广播,书架和广场舞

就当它们是加在口罩之外的四层防护

有病就像有罪

服药就像服下刑期

日子一旦安定下来

一种铁一般的秩序就会重现

睡去或者醒来

都像病床一样整齐

一棵桑树

如果我不是人我会是一棵桑树

我举起手,这是至暗的时刻,我看不见我的手指

只看见新的一茬

颤动着嫩叶

它把刚刚恢复的一点记忆

当作了全部的生活

第三种选择

铁门封死一户人家

而我们赞颂电焊瞬间绽放的火花

铁门封死一个单元

权威发布只用了四个字:“安全隔离”

铁门封死一座城

月亮升起在小窗,像一面苍白的铜锣

要放大多少倍

一层很薄的刺突蛋白质包裹

才能像一种对病毒的歌声萦绕

到了死亡也不能加重我们痛苦的时候了

却痛苦于面对余下的生活:

一种是屈服,这或许算不上可耻;

一种是热爱,这也绝非英雄主义。

殇痛的砝码

免费的火化,免费的骨灰盒

免费的死亡

殡仪馆门口排起长队,拐了好几个弯

一种曲折

尽可能多地把排队的人折叠进去

他们凭藉死亡证明,如同凭藉商场赠券

领取亲人的灰烬

这样寂静的场面不会出现在报纸

或者新闻图片里

庄严的仿宋体腾出紧张的版面

用于援助美国疫情和意大利墓地

而它的变异体

躲过外交部发言人所谓的“最无耻的封号禁言”

仿佛在暗示文明的进步

没有哭声,没有交谈

只有队伍的蠕虫缓慢蠕动漫长的躯体

黏稠、柔软,一点骨头也没有

当每个人都领到了自己的盒子

一个女人突然放声大哭

茫然的人们回头看她,驯鹿般的眼睛里

悲痛像一群鬣狗,把她撕裂

多少人已经准备好接受这样的幸福

在宣扬公平的天平上

这一边,骨灰太轻

殇痛的砝码就是每天往心里塞入一块石头

因内心的沉重而佝偻着

另一边,亲人的亡灵上升到云层

从烟囱竖起的巴别塔

今夜有雪

今夜有雪

今夜有最轻的死,有最薄的葬礼

柳芽的钉子要加紧,把最柔软的部分打造成棺木

2020

潘新安 , 1969年生,湖州含山人。浙江省作协会员,在国内外诸多刊物发表作品,有诗集《界线》。

“说出”存在的荒谬何以可能?

——读潘新安《隔离时期的诗篇》随想

沈健

《隔离时期的诗篇》是潘新安的新作,70余个昏天黑地梦幻交错,60多首片断、随感、札记式的长短句,长不过20来行,短则2句话,却以海明威式的简洁与犀利靶向扫描了新冠疫情引发的普遍危机,透视了诗人对自由与死亡、语言与现实的深度关怀和哲学反思,是新安对自己“封条”下“暂停营业”失业生活“即时的表达”,也是诗人进入较以前更加朴素真挚的一次风格化“说出”:

“每一个小村,都划出了国境线/每一片口罩,都像捂着一块国土/从来没有一个时候,像这个时候,国土四分五裂。”——《每一片口罩,都像捂着一块国土》

要知道,这“四分五裂”“隔离”现实,不仅不是主权丧失殆尽的亡国叙事,而恰恰是国家主权被空前激活的集中呈现;举国战争的敌对方非但不象历史上任何一次战争那样明确,反而是可以忽略不计小到无形的一种“新冠病毒”——这突如其来的“核引爆”导致了信任崩解、家族溃散、社区分立,个人沦陷为文明史前的孤岛式原子化存在,全球化以来貌似无敌的人类繁荣状态被瞬间击溃,“死亡,已经成为一种日常经验”。

时至今日,国内疫情虽然控制有序,社会运行日渐复苏,然而全球感染人数突破400万,死亡人数达28万,且疫情控制的拐点还遥不可期,人类末日的景象正在可怕地逼近。在如此宏大灾难叙事的阴影下,微如芥米的个体呈现出怎样的觳觫,何等的慌乱?新安写道:

“一双拖鞋在房间里。/与地板的摩擦声。一遍一遍擦拭着。//孤独。焦虑。无助和恐惧。/直至产生出一种痛苦。//这痛苦就像一层包浆。/这痛苦被我们当作希望。”

这是《自我隔离》中的一段,写于1月27日,这是武汉封城的第四天,浙江一级响应的第三天。诗人的生活理智和整个族群的日常状态,仿佛遭受致命一击而溃不成军,“睡眠才是一种真正的隔离,醒来几乎是一种无奈”,整个存在被强行摁进了一种“钻石公主号”游轮漂泊无依的形态。在“死亡也要排队”的尖叫中,官方舆情、非官方境内外新闻和自媒体的自说自话汇聚成信息的汪洋大海,谣言满天飞,噩耗遍地走,个体的孤立无援,生命的尊严无存,身心的自由丧尽,诗人像一粒芥籽之舟跌荡在绝望与得救、挫败与凯旋、动荡与孤寂的波峰浪谷之间。

“小区仿佛变成了监狱/家宅仿佛变成了囚室/今天我没有去领通行证/我在那边的围墙下徘徊/围墙比立春还高/迎春花,请不要开”——《立春日》

何其沉郁悲愤的吁求?城春草木花溅泪,感时墙外鸟惊心。这哪里还是人的诗意生存?这是地狱里认命的无依凝望,是蚁穴中咆哮的困兽犹斗,迷津中仿佛胜券在握,醒来时却又六神无主。

疫前相当长一个时期,也即从国家粮仓管理员职位下岗之后,潘新安靠开棋牌室为生,业余时间读书写诗。在湖州市郊区高富路118号低矮昏暗的甬道里,杂色人群潮来浪去,劣质烟草味绕梁其间,尽管日子艰辛岁月难熬,却也自有其津津乐道的生趣。比如,对面馄饨店又一次“本店转让”,收废品小贩带着房东女儿私奔去了东莞,女警官颀长靓丽,像一管小提琴,她的身影在午后三点准时走过窗外,如此之类,不一而足。这一切被写进诗集《界线》里,因广获好评而不无小小的得意。但是,如同一场魔术的飓风刮过,一夜之间这一切被吹得无影无踪,“路上没有人/石头后面没有人/低矮的黄杨树丛没有人/拐角没有人/整个小区没有人”(《半夜在小区里散步》)。紧急状态,城市停摆,乡村封路,国家按下暂停键。整个地球悬空而跪,像一只末日的钟锤,被静止在死亡的表盘内,从荒谬的边界之外冷冰冰地睥睨着人类,数落着人类肆意亵神之后的因果报应。

事实上,对公共场合的陈词滥调保持批判性警觉,是潘新安诗歌写作一以贯之的品质,近年来《颂歌》《父亲的杂物间》《轮船码头》《担子》等诗是体现这一追求的代表之作。《隔离时期的诗篇》表明,突如其来的公共事件介入,铺天盖地的疫情叙事冲击,将诗人的这一警觉提到了新的高度,“如果能得到拯救/我希望语言能首先得到拯救/这里没有现实主义/这里,写实就是谵妄的”(《死亡也要排队》),当年困扰卡夫卡“不可能用德语写作”的精神梦魇附身新安头顶,纷乱的现实笼罩之下,用汉语“说出”存在的荒谬是否可能?诗人陷入一种深刻的迷惘。

“给所有的消息,也包括谣言/给全部的汉语,也给这首小诗/还应当把每一个字都/用酒精擦拭一遍”——《当口罩成为合法的修辞》

现实有毒,语言也有毒,每个字、每个词、每个表情都极其眩惑,都会被强势者巧妙地修饰成煽情的泡沫,使受虐者与施虐者之间的共谋变得更为绚烂,也更为夺目。随着疫情的肆意流播,诗人对语言有效介入现实进行了持续坚韧的掘进与探索。比如,从同为诗人王家新、衣米一等样本中,他找到一条去修辞化的证伪之路。

“悲痛中读王家新的一首诗/其实不能称之为诗/其实只是几句母女间的简短对话/最日常的事情/他原原本本的记录/没有动用技巧和修辞,就把一张便条/变成了遗嘱/写这首诗的时候王家新不是诗人/写这首诗的时候/王家新不过就是一个老实巴交的转述人/有一点絮叨/有一点口齿不清/从这首诗开始/写诗,仿佛只要真实就够了/这就是灾难:/真实的灾难,语言的灾难,心灵的灾难/诗的灾难”——《诗的灾难》

诗即经验,经验即语言,在整个人类遭遇新冠病毒前所未有“一手经验”中,一个本真的诗人无需技巧,无需修辞,只要足够的诚实,只要足够的“老实巴交”记录,可为时代留下独一无二的病理解剖,在场性就是超越性,即时性亦即永恒性。

“你发出声音,诗才发出的声音;/你发出声音,诗才发出对你的伟大的纠正。”——《使命》

诗人似乎在告诫自己,诗,是悄声细语而非大声喧哗;而诗人,是孤独地走在人群中自言自语的那一个。由此下沉,新安在悄声细语和自言自语的双重挤压中找到了自己的声音,拒绝被公众淹没,拒绝被集体风化,拒绝被非人性的恐惧所击垮,这是一个诗人采矿高地存在的标志。

是的,当疫情的话语被公权征用,经由复杂的国家意识形态机器改造,一种统治意志内在转换成了实用的技术治理修辞,内嵌到社群、家庭和个人意识的反应簇上,形成一种整合社会的心理力量。于是我们看到,“封城”“封省”“焊门”“砌墙”“堵路”“通行证”“封条”“禁止入内”等“隔离”术语,成为一种合法、合理、合情的别无选择的选择,甚至上升为一种不可抗逆的权力意志。于是我们看到,即使独立性反抗性颇强的诗人,其发声机制、存在形态、意义粘附,其个人话语、内心方言、卡夫卡式嗫嚅,其能指与所指、情感与价值、取向与立场,都会随之而生发悄无声息的变异。

“看见迎面走来的一群/两条腿率先作出判断/扭转我的身体,带我往回走//才将将一个月/我的身心,便已自觉进入/隔离状态”——《隔离状态》

“消毒剂弥漫:/进入呼吸,进入思想//喇叭,广播,书架和广场舞/就当它们是加在口罩之外的四层防护//有病就像有罪/服药就像服下刑期//日子一旦安定下来/一种铁一般的秩序就会重现//睡去或者醒来/都像病床一样整齐”——《方舱记》

德国电影《浪潮》实验表明,只要三天时间,一般人的心理向度、言语方式、修辞表达就会被改写,并导向相应的人类行为。“将将一个月”(这是个湖州方言,相当于“刚刚”),作为自由言说的主体,人们不仅“自觉”地向“隔离”状态归化,放弃对他者的同情与怜悯,甚至还放弃了对人之为人的价值守望。活着就是手段,活着就是完成,活着就是幸存者“幸免于难”的小侥幸、小欢快、小得意,“把刚刚恢复的一点记忆/当作全部生活。”

这是人的苟活,更是语言的苟活。语言的苟活比人的苟活危害性更大,也更持久难绝。语言的苟活,是言语主体从身体到心灵、从动机到行为、从语调到表情,都自觉地进入一场自我修改、调适和监督的程序,以便与集体语境融为一体,从而消解个人的孤独和绝望。于是,极端的个我棱角消解于普泛的公共规范,社会得以建立,交往得以可能,共同体得以有效建构。而在硬币另一面,失语、失眠、失常、失忆,便成为尊严高企的孤独者——一个富有诗性正义的诗人存在的必然形态。

“齐腰的隔离栏。父亲把我的晚餐/从里面递出来,我递给他我的空饭盒/我看见他的嘴唇在口罩的皱褶后面颤动着/我等了一会儿/但终于,他什么话也没说出来”

这首诗题为《在小区门口》,“口罩皱褶后面颤动”这一细节,经由“我等了一会儿”延时曝光,心理阴影的感光度和生命创伤的饱和度异常强烈。“什么话也没有说出来”,在个人境遇、家族命运和人类凶险前景的感通中,“父亲”和“我”被还原为两个史前部落的纯粹主体,就像澳大利亚森林大火过后幸存的老鸟用喙尖把食物递向小鸟的嘴巴,这是一种怎样震荡人心的情境?

国家是一种必要的人性恶假设前提下的法定设置,无论全能型国家,还是民主型国家,都是由公民权利让渡而组成的社会组织,其主要职能之一就是向公民提供安全庇护和秩序拱卫。公民与国家,个人与社会,个体与组织,秩序与自由,二者的边界该如何界定?双向互动的润滑支点何在?当我们嘲讽西方国家,比如美国、意大利、英国等地的市民挑战政府、反对封城行为时,说普通话的公民们是否也试着把思考的电路转过弯来,接通自由主义的焊点,对自我的宅基地细勘深察一番,国家是否正通过制造公民的某种安全期冀而悄悄地加大着集权运行的油门,进而吞没个体无谓的牺牲?在健康与染病、自由与生命、庇护与自救、安全与风险不可调和的冲突与悖论中,个体的权利原本疆界分明,却在不断妥协、退让和放弃中日趋沦陷,最后只剩下“一把软骨头”苟延残喘。这个蜷伏角落里的人,还算得上完整意义的人吗?。

当我们拧亮福柯规训惩戒理论的台灯,通过哈耶克、罗尔斯、加缪等人的思想放大镜,沿着新冠疫情话语深处微观权力运行的蛛丝马迹,深究其间诗人的本能警觉、理性反讽、深度抵抗和在场见证,我们会惊讶地发现,这,也许正是潘新安《隔离时期的诗篇》价值的精髓所在。

是的,对于诗人来说,语言不能苟活,“说出”不能等于“陈词滥调”,更不能等于“为暴行服务”,否则宁可选择沉默,这是乔治.斯坦纳《沉默与诗人》一文的观点。《隔离时期的诗篇》直觉、率性、碎片化,每首小诗都不是单一的主题诗,而是从不同角度、素材、语感、技法和细胞切面,通过秘响旁通的互文修辞渐渐地接近主题之诗,是悄声细语杂糅了自言自语之诗,是汉语词语从及物向及人跃迁之诗,是全球疫情中人之为人的确证与镜像之诗。一如潘新安《活在语言里》所写:

“语言经历过的我们迟早都要经历。/如果经历不能转化为语言,//就不能说我们经历过。/我们仅仅活在我们说出来的那部分里。//我们说出多少,我们就活过多少。/我们说出什么,我们就活成什么”。

2020-5-10

沈健,诗人,教授,诗评人。浙江省长兴县人。主要从事诗歌研究与文化哲学研究,著有《浙江先锋诗人14家》、《我对诗歌所知甚少》、《纸上的飞翔》(诗集)等文学研究和创作专著

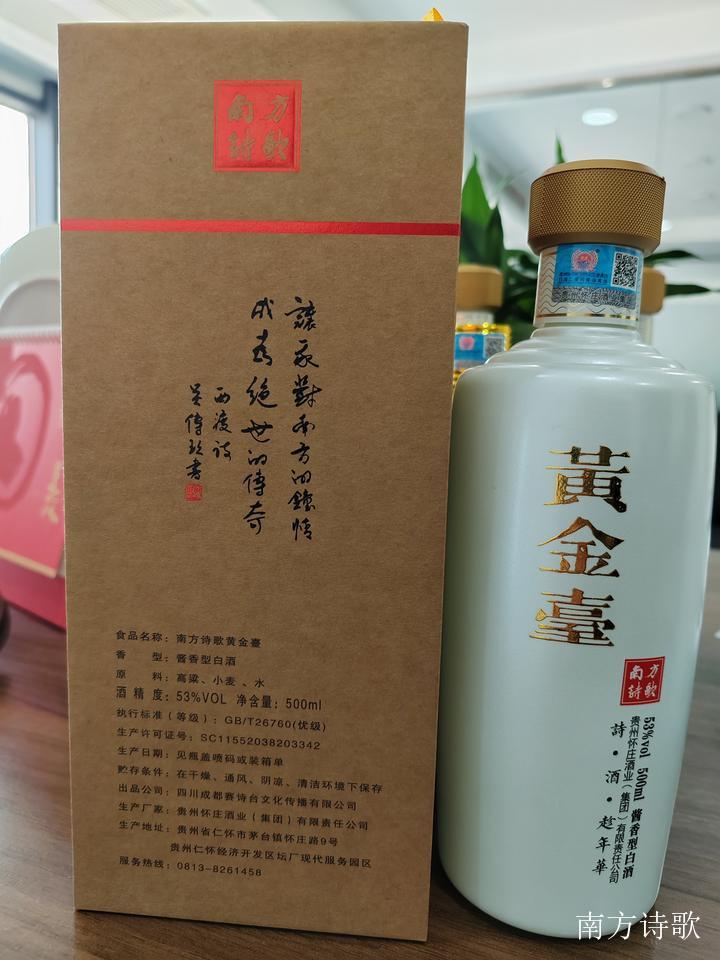

“黄金台杯”第二届南方诗歌奖征稿启事

《南方诗歌》2023年10月总目录

《南方诗歌》2023年11月目录

张卫东:晦暗的布局刚好盖过了词语

李聿中:十二份的悲伤(组诗)

“90度诗点”:冯晏&张媛媛|观测与被观测的诗——读冯晏近作

“香樟木诗学”:中国当代诗歌呼唤“绝对文本”

“他山诗石”:温经天 译|鹿是光芒之间游走的幽灵——外国诗歌精选10首

“未来诗学”:王东东|漫谈一种现代诗教

阿娜尔:千山外,白云边

也牛:菩萨寂寞时长一身灰

许天伦:信仰被高高举起又落下

“未来诗学”|婴儿易:王君的诗歌创作与刘凡中的书法互文

高春林:躲雨的人(8首)

游天杰:天空是我爱你唯一的理由

卢文悦:世界的骨灰——献给艾略特《荒原》

桑克:最难拿捏的生存技艺

麦豆:感受一个词的反义

哑石:六月“非诗”

“他山诗石”:黄琳 译|娜塔莉亚.科雷亚 诗十八首

“未来诗学”:蔡启鹏|“现代主义”不一定“贫困”

广子:荒野的召唤(系列诗组选10)

“崖丽娟诗访谈”:王寅|用摄影表达诗歌不能表达的,用诗歌表达摄影不能表达的

吴昕阳:野玫瑰

“诗与电影”:桑克|与自由关联的具体工作

“诗论”:赵野|伟大的尘世之诗可期写成

黎二愣:普洱,一片茶的距离(组诗)

李云枫:鬼夜与钟摆

陈修元:诗集《个人经纬》作品选

王家新:感恩节前读一首诗

钟继根:恒星的冷,才是最炙热的澎湃

杨勇:画皮(十三首)

泉子:孤绝的自由