这几年来, 骑摩托车成了一种时髦,学个车,考个证,摩托一买,油门一拧,想去哪儿就去哪儿,嘿,好酷哇。汉中城里有一对好朋友,牙医和摄影师,两人很早开始就爱骑个摩托车,所骑之车也不是啥高级车,倒是去了很多地方,可以称得上骑行者。关于摩托车,他们能说一晚上都不停,倒也不是讲去了哪些地方,看了哪些景儿,吃了什么特色美食,那么他们说骑摩托车的事情,又到底是咋回事,连同为什么要骑摩托车,只有听听他们在路上的故事才晓得。(文中图片均由正红老师提供)

--沙漠里笔直的路

老王是位牙医,老黄是位摄影师,牙医和摄影师因为都喜欢摄影而成了朋友,牙医又喜欢骑摩托车旅行,带着摄影师也喜欢上了骑摩托车,两个人这一喜欢上,就是二十多年。骑了二十多年摩托,有一天老黄找到一本书 ,书是一位洋人写的,名叫《禅与摩托车维修艺术》,书的名字挺怪,参禅打坐和修摩托有啥关系。老黄把这本书看了几遍,越看越激动,有人就问他,这本书有啥看头,老黄回答你没骑过摩托,这里面的事,咋给你说啊。八十年代中期的内地,陕西的小城里,出现了最早一批摩托车骑手。这帮人属于先挣到钱的那一拨,三洋录音机日立录像机已经满足不了他们的物质与精神需求,那玩个啥好,开汽车?私家车当时还属于沿海城市的专属享受,菲亚特126P大头鞋、达契亚,你就是有钱买,也弄不到汽车券。这时候又遇着中国的摩托车工业开始起步,重庆嘉陵厂出了弯梁翘车头的二冲程嘉陵50型摩托车,日本原装发动机,一千多元的价格,让从小看着电影里的长江750偏三轮军用摩托的小伙们心动了。第一个人去买回来,就有了第二个第三个人买,牛仔服,蛤蟆镜大皮鞋,这么一身打扮,挎上红色的摩托车,油门一拧,离合边盖转动时发出当当当当的声音,像只骄傲的公鸡打鸣。路边的人们看到了,有点羡慕,有点嫉妒,孩子们大声叫着“红公鸡来啦红公鸡来啦”,红公鸡骑士绝尘而去,让现在的老王那时的小王看见,心里一阵澎湃,摩托车真扎势。这一伙红公鸡骑士,在很多与小王一样的少年心里,种下了摩托车的种子。

等到小王结了婚有了孩子,人们开始叫他王大夫时,已经到了千禧年,老王有了自己第一辆摩托车,125,小排量。彼时的小城里,摩托车只是一种从甲地去向乙地的交通工具,并没有多少人会把摩托车与旅行联系起来。老王本就喜欢摄影,也只是在周末骑着摩托车在周边转转,照山,照水,橘子黄了就去看橘子,看红叶烧成晚霞,骑一圈下来左不过百十公里。一年一年车轮旋转,老王心里渐渐有了一苗火焰,摩托车杂志上已经刊登了外地摩友骑着爱车,千里走单骑,大西北,草原,戈壁与高山,着实让人心潮澎湃, 什么时候咱也来一次。有了这个念头,就开始留心这方面,车要怎么整备,行李要怎么安排捆扎,路线怎么规划,天气怎么预判,大大小小包罗万象研究起来,老王竟比当年上学时还仔细认真,等到进行第一次真正意义上的摩旅,已经到了2007年。老王骑着125老摩托,带着九岁的儿子,从陕南小城一路奔向青海湖。

第一次摩旅的很多点滴,老王已经有点模糊了,临出发时心情的激动、忐忑不必去说,从陕南到青海湖,单趟就得一千多公里,老王后座带着儿子,害怕儿子坐不稳,就用背带把儿子绑在自己身后,父子俩沿着国道,从秦岭群山里骑出来,穿过隧道,又过了塬,山便从绿色变成黄色,太阳和云朵离人越来越近。翻过山口,当青海湖出现在眼前,那么大那么大一片湖水蓝的发黑,想起那句古诗“青海长云暗雪山”,老王心里很得意,古诗上写着的这些东西,骑摩托车大老远过来,我亲眼看见了,儿子也亲眼看见了,不虚此行。

摩旅只有零次和一万次,有了第一次,摩托车的车轮就不好再停下了。

老王上班时就使劲儿加班,使劲攒假,想方设法地把时间拧出来,见了无数的牙齿,病人张嘴,闭嘴,就像老王勾起档杆,踩下档杆。老王和他的摩托车,渐渐地去了很远和更远的地方,215,216,217,219,312,313,314,317,318,331,这些在中国西北与西南星罗棋布的国道代号,在外人看来平淡无奇的数字,从老王的脑海里一直延伸在旋转的车轮之下,每一个数字代号的背后,都是一箱箱的汽油与一条条磨损的轮胎。

老黄刚开始骑摩托车,老王就带着他往远处骑行,国道骑了骑高速。他们来到那些垭口,海拔五千多米,见着很多开汽车的人,都还穿着裙子和短袖,到达一个景点跟前儿,就从车里出来,看一看,拍张照片又钻进车里,都是一瞬间的事情。骑手骑着摩托车,沿着山脚下一路上来,从二十多度的气温一直到零下,雨,雾,风沙,打在自己身上,这个感觉和开汽车完全不一样,老黄很快就喜欢上了这种感觉。第一次骑315国道的时候,遇到了风沙,和在内地见过的沙尘暴不一样,路上的沙尘就像雾气一样,在空气里流动,能听见沙子在哗哗响,人骑在车上,穿着骑行服,雨衣,戴着面罩,头盔,够严实了,等晚上到和田,在旅店里洗澡,衣服一脱,地上就撒下一层细沙,这个沙特别细,噢,你就知道无孔不入这个词是啥意思。第二天继续骑,路上遇到从英国一路骑重载自行车过来的小青年,从荷兰骑自行车回马来西亚的小青年,还有从芬兰骑过来的小姑娘,那天还是风沙天气,英国的小伙子给人留下印象特别深,他特别渴,比划着要他要喝水,老王给了他两个西红柿,他拿起来在衣服上擦擦,几口就啃完了,吃饱喝足继续出发,前面的路依然有风沙,英国小伙踩着自行车进入风沙的状态,和一般旅行者截然不同,比如说骑摩托车这帮人,肯定会感觉不太舒服,而他非常的开心,风沙迎面而来包裹着旅人,他很快乐,大喊大叫,完全就是狂欢,非常享受这种体验。老王两人不怎么懂英语,和他就是靠比划来交流,他吃什么东西,在哪里休息,英国小伙子一指,他一路睡桥洞过来的,这些事情让他快乐,老王和老黄看着这位小伙子,竖起了大拇指。

--骑什么车并不重要

到了日喀则,遇着一位摩旅神人,拍视频路书的东海嘉措,东海的视频记录让当年很多还在看旅行手册的摩友视为经典。当时遇到东海时,他骑着摩托,车停在路上,骑不动了。老王一看,是链条掉了,链条掉了车便走不了,老王这帮人出去摩旅,所带的行李、工具一应俱全,赶紧帮着把车修好,东海又马上出发。一辆简单的125车子,随心所欲,只要车有油,油门一拧车就前进,一手把着方向,一手举着摄影机,在很早的时候东海嘉措一个人就把甘肃,青海,新疆跑遍了,什么地方最荒凉,别人找不到的地方,什么路最难走,甚至没有路,他都要赶着去,他是国内最早拍路书的人,也是玩深度旅行的先驱者,玩这个的都是意志力很强大的人,东海,还有杨柳松,在路上的旅行者们见着真是像见到了神,谁都羡慕他们的率性和勇敢,至于在路上吃什么,热的,凉的,天黑了住哪儿,旅店,帐篷,冷不冷,热不热,这些问题都不是事儿。

--遇见东海嘉措

2014年,老王一个人骑珠峰。往珠峰大本营的路正在修,路面就是个搓板,依稀看见有道路方向的一点痕迹,痕迹上面是厚厚的砂子和石头。在高原冻土地带,天气一冷一热,路基就变成半干半湿,晚上冰冻,白天融化,再经过风一吹,这条路就是连绵不断高低起伏的搓衣板,进去一百公里,出来一百公里,就没有一点平整地儿,全是这种路况。等老王那天骑回来,摩托车的行李架已经断了,拿根绳子把它勉强捆住,就是抖成这个样子,当时骑了一段路,老王摔了一跤,车灯摔坏了,车把摔坏了,右肩关节也脱臼了,吃了几片止疼药,硬是靠一只手骑到绒布寺,实在疼的厉害,停在路边,路边有个检查站的小帐篷,老王蹲在地上,旁边的人还问老王,你咋坐这儿不走了,老王只能说是在等后面的人,其实那次旅行就他一个人,当时就在想,摔成这样,接下来的路怎么办,首先得把肩膀复位了,路边要是能有棵树,自己就可以掰关节了,可珠峰那个地方,哪里能冒出来一棵树。心里挺焦虑,点了一根烟抽着,这时路上开过来一辆金杯,他赶紧走到路边把车拦下来,车门一开就上去问,车里有医生没,做梦也想不到,满满一车人都是医生,这一车医生竟然还是略阳县医院的大夫,赶紧又问,你们有骨外科大夫没,还别说,真就有一位,就向人家求助,帮着他把肩关节复位,医生问骨折了吗,老王说我检查了,没骨折,两位医生把老王按住,骨科大夫使劲拽,手一松,复位了,这几位大夫又问老王还有同伴没,要不要把你拉上, 老王说没事,还能骑,实在感谢你们,你们赶紧回,也不敢多休息,赶紧把车子收拾好,又坚持着骑到大本营。那次从西藏骑回家,老王还专门和媳妇去略阳,找到这几位大夫,好好感谢了人家。

--在雪山上

在旅行的路上,大家都有一种习惯,就是随时随地要帮助人,不管是遇到步行的,骑自行车的,骑摩托的,开车的,只要看见人家困难了,或者有时候遇到独行的,就主动上去问,需要食物,水,药物,还是车子有没有问题需要帮忙,老王有时候骑车累了,躺在路边草坪上休息,就会有路过的旅人停车过来问问,你是车坏了还是人不舒服,要不要帮忙。这个是骑行在路上的人们约定俗成的,三个火枪手里就写过,人人为我,我为人人嘛。能在珠峰这个地方,能遇着一车医生,还是家里那边的医生,这种小概率事件,真是说不来。

同样的事情,老黄也经历过。大前年,老黄和另一朋友骑丙察察,走到大流沙那个地方,大流沙这名字一听就是有很多很多的沙子。这地方是个干热河谷,山上的岩石常年累月风化,动不动就从山坡上滑坡下来,这个路况就很难骑,那天两个人属于贼胆大,光想着要赶点路程出来,天黑了还在骑,到了晚上十点多,路上看不见一辆车,一个人,没有一点光,路上沙子多的吓人,根本没法继续骑,这才感觉到害怕,只好停下来,坐在路边吃东西,想着今天夜里后面啥情况,怎么办。过了一会儿,远远看见后面的路有两道车灯光,速度很快,快到两人坐的地方,唰的一脚急刹车,车停住,老黄当时还在想,这么黑的夜还在开车,估计是部队上的车,结果车上人一下来,就对他两说,嘿乡党,看到你们车牌是陕F,这么黑你们咋停这儿,车有问题啦?一口关中话,老黄一听,心里一下子就放松了,正说我们咋回事咋回事,又来了第二辆车,这第二辆车上的人一下来,一看,我的天,竟然是位老熟人,这时候才知道人家这个车队,是西安越野E族的一个团队,三台车穿越丙察察,全是越野车和皮卡车,电视台还派了一个摄制组跟上。老黄认识的这位熟人,这位大姐本身就是搞传媒的,是这个团队的新闻官,她正和老黄说着话,车上的摄制组就来拍摄,团队的兄弟们就帮助老黄他们拉车,带路。夜行的人在那种情况下,心里开始恐慌了,这时候突然来了车队,真就是遇到了救星,后来陕西台把那天晚上拍的那一段,剪辑到了节目里,老黄回来一看,当时自己脸上刚开始的那种恐慌,跟老乡们说话之后表情瞬间就缓和下来,眼睛里还有点泪水,第二天路上又遇着摄制组拍路上的景象,飞起无人机,在节目里还能看见从无人机里拍摄他们两辆摩托车在路上跋涉。你看,大半夜,两个发愁的人蹲在路边,遇着车队主动停下来帮助他们,这里面不仅有陕西老乡,竟然还有老熟人,这件事和这种感动,真是小概率事件,在上千公里外的路上,如果没有出来骑行,一辈子怎么会有这种体验。

--心之所向

在路上旅行的人都很善良,也必须要善良。你自己不善良,遇到事情不帮人,那么自己遇到事情的时候,也就很难得到帮助,这个事情有点玄,但确实存在这个规律。有一年老黄和几个人从德令哈出来,走的普通公路,遇到两个骑自行车的孩子,一个是北京人,另一个是韩国人,两个孩子钻在公路边一间烂房子里,两个人还都是重载,韩国孩子的车坏了,摩托骑手一看,链条断了,两孩子自己的工具没法修,摩托骑手从包里取出工具,螺丝刀,锤子,钻子,帮他拉链条修好,至少可以坚持骑到格尔木,第二天早晨出发,买了一大袋包子,一看这两孩子没吃早饭,就把包子给他们留下,挥挥手,继续出发,这种事情在路上太普遍了。老黄之后又从新疆出来,刚到甘肃界,在京新高速上,摩托车出了点问题。因为换机油不及时,离额济纳旗还有三百公里的地方,车子就趴窝了,盛夏的大中午,路上没有一处遮阴的地方,高速上全是大货车,想要拦车,大货车那么快的速度,它也不敢停下来,等了一个多钟头,人快要晒干了,终于过来一辆轻型小卡,看见有人拦车,就停了下来,司机师傅一下车,二话不说就和老黄一起试着把摩托车抬到卡车上,摩托车太重了,两个人抬不上去,这位司机师傅又陪着老黄一起拦车,又停下一辆轻卡,出来两位师傅,一看是这种情况,就帮着一起抬车。司机师傅们说这都是举手之劳,但是对于老黄来说,真的是天大的帮助,不巧身上连盒烟都没带,想给师傅们发根烟都不行。拉老黄摩托车的这位师傅是河北人,把人和车拉到额济纳旗,老黄请他一块吃了饭,他还要继续赶路,给人家买了一些食品,又给人家发个红包,师傅说这算个啥事,我什么都不要,老黄着实过意不去,硬是让人家要收钱,人家最后也就是象征性的收了一点油钱。这种事情,真的让人感动,几百公里的范围内找不到救援,好不容易找到人帮忙,人家即使问你要多少钱,你都得掏,这几位师傅,一分钱不要,纯粹就是帮助人,患难之交,越是在荒无人烟的境地里,人性深处善良互助的本能,这些不由自主的就放大出来,书上和电影里总说的公路精神,差不多就是这个意思。

--路见故障,拔钳相助

每一次摩旅回来,回到家以后,人有了路上这种体验,这种体验会给人留下一些东西,深深地影响人,使人对生活中的很多事情,看待的角度都发生了变化,还有个啥好争,还有个啥好焦虑的,比起旅行中遇到事情,真的都不算啥。在路上,老黄和老王把摩托车当交通工具,像牧马人骑马儿一样,带着人去更遥远地方,有些地方汽车去不了,摩托车可以去,多自由。有人把摩托车当玩具,很享受操作机器的感觉,翘个头,压个弯,60码,70码,过弯,老黄他们更喜欢骑着车子在路上,就那么骑着,不急不慢地骑着。在大西北,很多的路都是笔直的大路,望不到头,路上没有车的时候,骑在车子上,想着自己的事,看着天空,草原,云朵,乌云来了,雨和冰雹就来了,一会太阳出来,一瞬间的工夫,阳光穿过缝隙,给云朵又镶上金边,真是好看。有一次到了墨脱,四千多米海拔的时候,山上是冰天雪地,一下了山口,山谷长满了香蕉,芒果,甘蔗,等于一天之内,气候经历了四季,植被从荒漠到了热带雨林,让他们看地呆住了。古时候人说,读万卷书,行万里路,李白,徐霞客,哪一位不是自己亲身去走亲眼去看,就说这个《蜀道难》,李白如果自己没有走一次,怎么会写的出来,这就是自由自在。

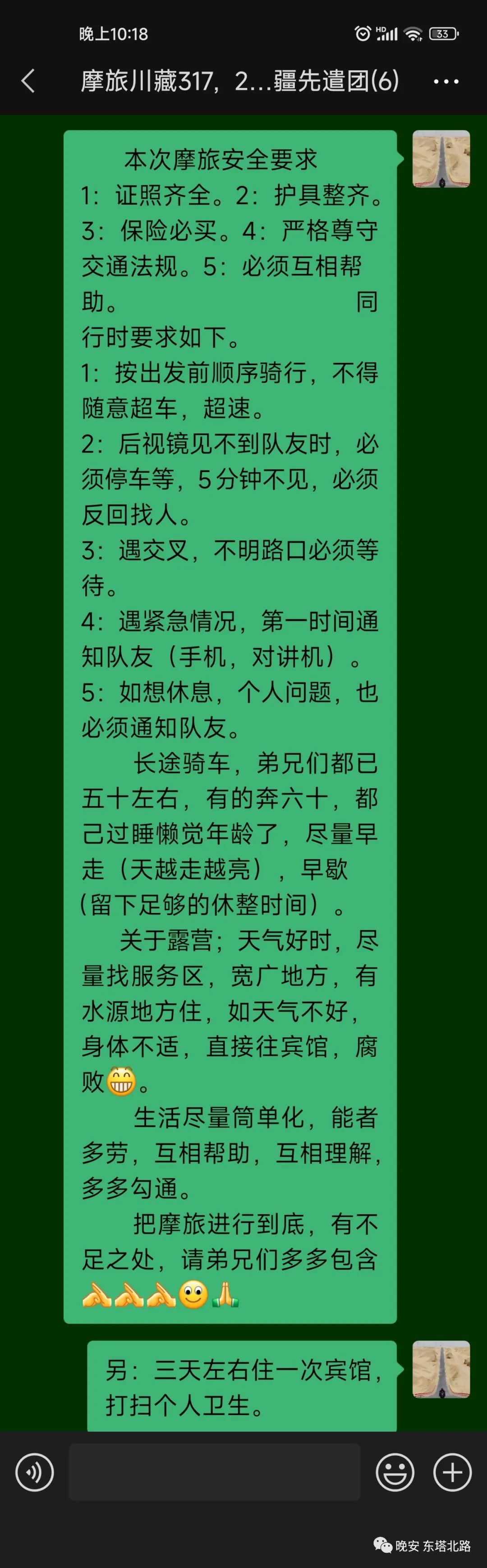

--在路上的规矩

在路上,享受着自由的快乐,也要遵守自由的另一面,就是自律,自控,这是一个铁则。老王和摩友们一起出去,不管去远去近,有一套要必须严格遵守的骑行规矩,早睡早起,饮食,住宿,车速度与距离,岔路口,后视镜看不到队友,要必须停下来等待,事无巨细诸如此类,这套规矩的每一个字,都是用惨痛的血和教训写成。老王常说,出去骑行,不仅要对一起出去的人负责,更要对自己负责,对身后的家人负责。有一年,老王领着一位朋友,两人两辆摩托,沿着216国道过羌塘。两个人都是第一次骑这一段路, 中午吃完饭,老王的朋友骑在前面,老王错二十分钟骑在后面,天上开始飘落小雪花,地面上有一点冰水,老王的朋友滑到摔了两次车,心里有点紧张,不知不觉提速想要快速通过,不知不觉便和老王拉开了距离。没过多久小雪变成了中雪,中雪变成大雪,内地人想象不到高原风雪的可怕,将将四点多,天已经黑了,老王他们计划这段骑行要在山口的一处工程项目部停歇,快到项目部的地段,有一个标志牌,老王给朋友强调再三,一定要在标志牌那里停留汇合,朋友看见雪越下越大,心里越慌,速度更快,这一快起来,冲过了标志牌,却看不见项目部,越往前方骑越觉的不对,根本看不到项目部的影儿,这时候不过下午五点多快六点钟,六千一百米海拔的山上已经伸手不见五指,朋友不敢再往前,模糊看见有一座小桥,便停车,把车推到路边,人钻进桥洞里,所有的衣服都穿上,把睡袋裹在身上,手机也没有了信号,只好等待着有什么车来,这一等,一分钟比平时一小时还要漫长。老王跟在后面骑着,路过标志牌没见到朋友,到了项目部还是没有见到人,心里一紧,坏了,这小子跑哪里去了,越想越慌,在靠近羌塘无人区的地方出了事可不是耍的,赶紧去找项目部的一位师傅,这位师傅姓杨,也是陕西人,老王求杨师傅说,他的朋友一路跟着骑过来,两人失散了,请求杨师傅开着汽车带他一起去前面找寻找,杨师傅一听也急了,正准备开车出去,正说话间,项目部院子的门口车灯光一闪,车喇叭一响,一辆车上竟然下来了迷路的朋友,朋友身上裹着睡袋,哆哆嗦嗦从车上挪下来,脸吓得一半儿白一半儿紫,看到老王时还惊恐万分,说不出话来,老王和项目部的师傅们赶紧把朋友扶进屋子里,喝水,吸氧,朋友缓过来,说自己在桥洞里等着等着不见有车来,想着自己也许今晚就要交待在216,越想越恐惧,脑子里一会儿是家里的事,一会是路上的事,不知道过了多久,看见远处有车灯亮光,这是一辆过路的车,车里的人看见有辆摩托车停在桥边,赶紧下车一看,这就把躲在桥洞里的朋友搭救出来,带到项目部。老王听朋友说了大概的位置,又请求项目部的车跟他出去,到朋友得救的地方把摩托车弄回来,车开出去没多久,就到了朋友停车的地方,实际上距离项目部就不到五百米,见着朋友的摩托车停在马路下边,车倒在地上,老王和司机去抬,实在抬不动,又折回项目部,叫了几个人才把摩托车抬到车上,这一番折腾回到项目部 ,卸车时老王喘不上气,脑子顿时空白了,等到大家把摩托车卸下来放好,才恢复了意识。回到屋子,朋友还有点惊魂未定,老王累的浑身无力,海拔五六千米的高原无人区,稍有不慎,任何一个小纰漏都会带了最严重的后果,项目部当时驻扎着拉练的子弟兵,战士们听到老王和朋友的情况,做好了饭还请他们两去吃,问着需不需要医疗和药品。从此以后,在骑行的路上,这位朋友变得比谁都谨慎,老王说走之前强调了那么多规矩,不往心里记着,结果骑着骑着就大意了,羌塘这一次经历,前后短短两个小时,真是能让小兄弟记住一辈子。

一次次的摩旅之路,在路上见着别人发生的事,发生在自己身上的事,让老王和老黄他们的准备工作一次比一次更细致,维修工具,急救包,简单的手术清创缝合工具,这些东西平时不起眼,但在极端的情况下,这些都能救命,有备无患。有时候骑行在路边,看见一些地方确实很美,但是老王他们也只是看一看,不会靠近,更不会去摸一摸,踩一踩,那些看起来是一片很美的草甸,沙滩,没有车辙印,没有人的脚印,说不定下面就隐藏着淤泥,流沙,贸然靠近,很容易就出事了。骑摩托在路上,看到美丽的景色,想停就能停下,看饱眼了再走,骑行到珠峰大本营,睡一晚上,第二天看见珠峰的日出,山峦上出现的那抹金色,全国十几亿人里能有多少人有这样的机会看见,这一点已经让人很满足了。这几年时不时听见罗布泊、羌塘、大海道包括陕西的鳌太,不停有旅友出事,实际上这就是对大自然毫无敬畏,仗着自己的车好,装备好,计划也不做好,脑子一热就闯进去,很容易就出事,出大事,结果自己丧命不说,还给多少人带来麻烦。人啊,征服欲太强,但是路上的沙漠,山,湖,植物,动物,在这儿待了上亿年,几千万年,几百万年,凭什么就让你去征服它,大自然收拾起人,一点情面都不会讲。

--旅行者吃什么

现在老黄和老王还有朋友一起,聊着聊着,都很羡慕现在的年轻骑手,整个骑行的大环境好多了。这几年全国很多地方都解禁了摩托车,包括在西安,摩托车的销量增长了,骑摩托车的人多了,这里面也有了鄙视链,骑哈雷的看不上骑宝马的,骑宝马的看不上骑本田的,骑本田的看不上骑国产的,骑大排量看不上骑小排量的,还有不守交规的,飙车的,炸街的,这些在老王他们看来,已经背离了骑摩托车的初衷,骑摩托车就是骑行而已,方便,自由,对自己的身心锻炼也是非常好的。就拿旅游来说,要么是参加旅行社,要么就是自驾游,开汽车,骑自行车,甚至徒步,相对而言,摩托车比自行车快,又比汽车更自由,这个自由不是说我想在哪里停车就在哪里停车这个意义上,开汽车,一车上的人都需要你操心,他们的需求,情绪,都得照顾上。骑着摩托车就是另外一回事,两只手握着车把,车在路上前进,这时候只有自己和自己在对话,眼睛看到什么,心里就跟自己说,这是个啥,那又是个啥,这个过程中,是和自己在交流,发现自己。

老黄心里最深处藏着最难忘的一次旅行,那年他从冈仁波齐去珠峰,七八百公里路程,先用一天时间骑到白坝,第二天起个大早去看珠峰。珠穆朗玛峰在老黄这一代人的心里,真是非常神圣,全世界、伟大祖国的最高峰,好不容易到了5200米海拔,亲眼见着了珠峰,白雪皑皑,天光明亮,这一天又遇着父亲节,这时女儿给老黄发来一条短信,一瞬间老黄有种巨大的感动,复杂又单纯,老黄流下眼泪,心里默念着:最远的路我骑过来了,珠峰就在我眼前,人这一辈子,能有几次这样的时刻,真满足也。

--珠峰在眼前

老王骑行了二十多年,到现在最爱给人说,人生的路,长度是注定的,宽度是靠自己活出来的。摩托车带着他,他和摩托车在一起,把这个宽度给扩宽了很多,二十多年在路上,去了很多的地方,见了很多的人,遇着很多的事,常年在高原骑行,指甲都起了凹坑,但还是觉得挺有意思,趁着年纪不算大,好好锻炼身体,把该骑的路都骑一遍。

汉中男人里面,爱骑摩托车的人真是不少。摩托车驾驶,喔有个啥么,不就是油门,离合,挂挡,刹车,再带个二十升的备用油箱,说走咱就走,但要说去哪里,骑多快,骑多慢,啥时候走啥时停,这里面学问就太大了,慢慢骑,急不得。

--凡终点皆是起点