谭毅 《城》 纸面水彩

1

当史蒂文斯说“天堂与地狱的伟大诗篇都已写下,而尘世的伟大诗篇尚有待写就”时,主要是强调诗人还拥有一种想象力,或者说超级虚构的能力,尽管他同时认为,世界可能不再属于诗人了。2020年4月,我在《庚子杂诗》的序诗中,用了史蒂文斯这个概念:“汉语有灵,词气冲天而起/伟大的尘世之诗可期写成。”在这里,我表达了一种写作的乐观主义:汉语还能够写出伟大的诗歌,在无法伟大中达到伟大;同时也作出了一个判断:伟大的汉语诗歌,一定是尘世之诗。

2

伟大的尘世之诗,既源于一种诗学传统——中国思想关注现世人伦,关注人与社会、人与人、人与自然的关系,天堂与地狱不是我们思虑所在——也基于一个无比强大的现实。我们身处一种混杂的现代性里,我们的社会同时具备前现代社会、现代社会和后现代社会的种种表象和特征,也同时面对着前现代社会、现代社会和后现代社会的种种问题和困境。面对匪夷所思的当下处境,单纯的前现代、现代或后现代写作,可能都有问题,会流于简单、过气或浅薄,很难形成对等的挑战和回应。最有力量的作品,应该在情感和美学上也要具备这种混杂的现代性,诗人应该有一种能力,用语言把它们统摄在一起,才能匹配这个现实。能够与这个现实匹配与对峙的诗歌,一定是伟大的诗歌。

3

汉语自带感怀,天然具有一种抒情性和史诗性。从阮籍的咏怀诗,陈子昂的感遇诗,到杜甫的秋兴诗,钱谦益的后秋兴诗,永恒的落寞与忧伤、个体的抱负与不平、王朝兴亡的历史迷思、山河岁月的壮阔激越,紧紧纠缠在一起,形成了一种天下忧和万古愁的传统。在我的认识里,这是汉语诗歌最动人也最高级的东西,美学上不输古希腊“单纯的崇高和静默的伟大”(温克尔曼语)。这也是汉语诗歌独有的气度和美感,汉语新诗在写出这种万古愁和天下忧后,将会接通汉语的文脉,激活一个深邃浩渺波澜壮阔的过去,真正伟大起来。

4

当然,今天的万古愁和天下忧,还应该包括全球化、资本、乌托邦、战争、极权、专制、病毒、物化、核恐惧带给我们的威胁和压力,包括文明被邪恶阻隔在路上,我们苦苦的期盼和挣扎,也包括我们知道在茫茫宇宙中,地球真的只是一粒微不足道的尘埃生起的那种虚无,以及人工智能就要全盘替代我们的肉体、思想、语言、观念,硅基生命将把碳基生命直接打回到智慧的一个进程时,我们何思何感、何去何从。我毫不怀疑机器会建立属于他们的情感、思想和价值观,我无法想象他们会写出什么东西,或者说,他们还需要写作吗?我们可能真是最后几代还热爱写作诗歌的人了,在一种深沉的无望和虚空中写作。我们还能汇入一个传统并成为文明的一部分吗,哪怕在未来被整体废黜和遗弃。这是我们和李白杜甫,或者庞德史蒂文斯完全不一样的心境。

5

回到现实和肉身,我一直认为中国真正的现代性只有一个问题:世界那样了,我们还这样。那样的世界和这样的我们之间持续的对抗和张力,对当代生活与我们处境的深刻理解和忧患,就是当下汉语诗歌的现代性所在。

6

现代性像一种政治正确,贯穿在我们这一代写作者的身上。而当下的诗歌写作,还需要突破和超越现代性,激发对现在和当下的敏感,建构我们的当代性,从而在过去和未来的纠缠中,知晓“在历史的某个特定时刻,我们是什么”(康德语)。

7

阿甘本说:“当代性就是指一种与自己时代的奇特关系,这种关系既依附于时代,同时又与它保持距离。”在他那里,“当代人是紧紧凝视自己时代的人,感知时代的黑暗而不是其光芒。对于那些经历过当代性的人来说,所有时代都是黯淡的。当代人就是那些知道如何观察这种黯淡的人,他能够用笔探究当下的晦暗,从而进行书写。”阿甘本认为,当代人天生就是被这种晦暗吸引的人。

8

福柯的谱系学将目光投向历史,但其终点和意图却是在现在,它最终要探讨的是这样的一个历史过程:今天的人是如何被塑造而成,今天的人秘密何在;为了探讨现在,我们必须去探究历史。本雅明对现在的关注,同样将历史召回,历史不是现在的过去,而就置身于现在之内;在本雅明那里,历史和时间并不是一种线性的发展关系,而是一种空间的并置关系。而对于阿甘本来说,做一个当代人,总是要在某一个迫切的关头,自觉不自觉地向过去回眺,“在最近和晚近时代中感知到古老的标志和印记的人,才可能是当代的“。(引自汪民安)

9

我是在本雅明、福柯和阿甘本的意义上,建构我的当代性:深入这个时代,又是它的陌生人和异己者;与时代保持距离,同时把目光投向古代和过去。我对历史和传统的回溯,不是沉迷、嗜古,也不是继承、反思,而是当下化,即让过往的经验成为当下的现实,从而探究我们为什么走到今日,以及一切如何是其所是。我理解的伟大的尘世之诗,要找到这样一个基点。诗人应该是这样的人,他感知黑暗,其实就是去感知光。“我们感知到的天空的黑暗,就是这种尽管奔我们而来但无法抵达的光,因为发光的星系以超光速的速度远离我们而去”(阿甘本语)。

10

在现代社会,公共生活需要祛魅,而诗歌正好相反。诗歌应该重建一种神秘性,激活过去的种种玄思妙想,它必须涵盖万物(马勒语),让神灵漫天飞舞。在汉语文明的语境里,就是与天感应和互动,从而重建与世界的关系。

11

“过去的人与活着的人之间,有一个秘密协议”(本雅明语),当代诗人应该自负使命,去发现或找到这个协议,单枪匹马缝合传统与现代的断裂,让过去和现在浑然一体。

12

我服膺一种现代主义的写作原则,诗只能是诗,即是说,诗只解决诗的问题。诗的问题就是语言的问题。如果参照维特根斯坦那句名言“凡是可说的,都能说清楚,对于不可言说的,皆应保持沉默”,诗就是在“可说的”和“不可言说的”之间展开,或者说,诗就是要表达那些不可言说的东西,在哲学保持沉默的地方开始。诗反对一切终极真理的定义和表述,诗中应该充满各种真理,却没有终极真理。因此我们完全可以这样说,诗有其自性,就是一种语言的玄学。

,

13

如果我们承认现代汉语是一种新的语言,现代汉语诗歌的首要问题,就是建立属于现代汉语诗歌的语感。汉语是一种直接的语言,简洁,凝练,直达真理性;汉字是迄今还有活力的象形文字,汉语的词,或者说字,没有词根,只有形象和动作,我们无法做到对词进行拆解和重组,像策兰和德里达那样,但形象和动作却可以有很多空间的对峙和并置关系;汉语的每一个词,都有它自己的故事,天然的与万物有一种亲密联系,正好形成如福柯所说的有厚度的存在空间:“正是在空间中,语言从一开始就展开了,在自身上面滑动,规定了它的选择,描绘了它的形象和转变(福柯语)。”形象带来历史和时空的深度,动作则带来势能,需要我们再度激活。汉语的特殊性,在于它是从一个古汉语系统里生发出来的,它的根在古汉语里,这是现代汉语诗学的起点。现代汉语诗歌语感的建立,正好呈现了这样一种路径:只有面向过去,才能抵达未来。

14

古代汉语诗歌在句法上的最大特点,就是“起兴”,我们的情感和思想,蕴含在自然万物的相互关系中,我们的生命原是和自然万物息息相关的,这是我们的生命意识和世界观。中国古代诗歌有自己特殊的句法、叙事以及展开方式,它建立在汉字的文化属性和中国人感应与类比的思维方式之上。不重逻辑推论,只重类比联想,正是诗歌的方法,因此说汉语是诗的语言。汉语诗歌完全是自足的,它自身就构建了一个宇宙,有着独特的精神性。

15

如果我们能够清醒的意识到,我们是在用汉语写作,就应该明了一种责任,找回汉语的节奏和气息,复活汉语神秘的语感和音乐性,重建汉语诗歌的美学范畴。比如神思、气象、格局、境界、韵味、情怀、天人之际等等,为什么不可以在当下获得一种新的认知,从而建构属于我们季候的诗学。审美和精神从来就不是普世的,更不是线性的,当代汉语诗歌应该在汉语文明的维度上,建立自己的价值标准。我甚至相信,如果我们能够用唐诗的感觉和句法来写作,将能建立起汉语新诗的新范式,达成一种真正的诗歌复兴。

16

政治和道德可以有一种普世性,精神和美学则完全是自由的。一种文化的政治逻辑和审美逻辑,可以完全不是一回事,政治的停滞不能让美学负责。事实上,每个时代的诗人,都会认为自己的时代是最不堪的。“最大的暴行和最美的诗歌/可以在这里共同生发。”所以诗只提出问题,不提供答案,诗只是冒犯和唤醒。

17

现代汉语诗歌需要重新定义。回到真正的历史和当下,诗歌要重新面对存在的根本问题,正视我们“家国尚存,但天下已亡”的艰难处境。伟大的尘世之诗,一定是忧患之诗、伤痛之诗和见证之诗,朝向我们生命本身。它是明志、伤怀、优雅、日常、梦呓、咒语、谶谣、启蒙、常识、禅言、风月、戏虐、反讽、粗鄙、暴虐、杀气、游戏、真理性以及无厘头的共同体,它是真正的卮言、重言和寓言的无端崖之辞。它在语言之中,又在语言之外,超越虚构与真实,超越诗歌和反诗歌、非诗歌,怎么都可以;万物皆诗,但无不服从诗的法度,怎么都不可以。

18

明叶秉敬说,不读三百篇,不足以浚诗之渊源;不读五千四十八卷,不足以入诗之幻化;不穷尽十三经,不足以闳诗之作用。我希望我的写作,能与伟大的古代汉语文典建立一种关系,唤醒我们传统里的异质性力量,这也是“重塑传统和山河”的意蕴所在。我希望能写出这样的诗歌,它游戏在天人之际,勾连着所有的过去,把当下和过去融为一体,既具有“伟大的汉语传统的美”(敬文东语),又是完全属于“我们的季候”(史蒂文斯语)。如果写成这样一种“绝对文本”(夏可君语),它必将是是伟大的。

19

“在当今中国,何谓大诗人?这是面对历史的暴力或大事件,而走向超越历史或审判历史的诗性正义,这正义来自于自然的超历史性。如同杜甫的夔门诗,通过自然的无限见证来反思历史的盛衰荣辱,是如此;白居易的《长恨歌》则是以帝王在重大历史时刻的悲剧故事来走向个体化无限怅恨的诗艺想象,也是如此。甚至可以说,倘若没有《楚辞》带有失败绝望的超历史诗性正义,《诗经》就要么是个体的抒情,要么是王朝的颂歌。而这正是中国当下诗歌的写作处境,大诗人必须进入历史性的诗性正义。中国当代诗,必须走向历史的反思,从诗性本身获得超历史的正义,如果没有此“历史性”与“超历史性”的维度,面对时代的威权,将会一无是处。这并非把诗歌政治化,而恰好是诗歌写作超越政治的历史化,并且是走向超历史的诗艺,才是大诗人的标志。汉语诗歌一直有一个伟大的历史性及其超越的诉求,这是大历史与超历史的双重性,是历史缺乏正义,而诗性必须寻求正义的诗学差异。比如,王维是以佛教的空性超越了历史性——以其对于盛唐的漠视——而回到了个体化的辋川自然世界,李白则是以道教的幻象超越了历史性——尽管一直对于庙堂有着诱惑——但最终还是回到了个体的漂泊。”(引自夏可君)

20

此刻,我端坐在苍山下,在龙溪奔腾的水声中,根据近年来的写作路径和思考方向,试着梳理出一个个人的诗学提纲。参照夏可君先生的上述表述,或许可以称之为“朝向历史的诗学”:1,它承接“诗言志”的古汉语诗歌传统,即诗依凭语言,让意义出场,或者说是“超越历史的诗性正义之个体化表达“(夏可君语),这是它的本体论;2,它有其自性,相信诗就是一种语言的玄学,这是它的语言观;3,它要求诗人拥有自由的绝对人格,这是它的伦理学;4,它要重建世界的神秘性,也就是要重建诗的魅惑,这是它的认识论;5,它一定是六经注我的,以六经为用,这是它的方法论;6,它要求诗人成为文明意义上的诗人,这是它的解释学;7,它相信如果语言成立,意义自会显现,这是它的词与物观念;8,它赞同本雅明所说:“任何发生过的事情都不能视为历史的弃物。”历史不是现在的过去,而就置身于现在之内。它关注的所有的过去,都是为了呈现现在。这是它的历史哲学;9,它要突破和超越现代性,而构建一种当代性,这是它的合法性,或者说意义和价值所在;10,它用后现代主义的观念和方法,以现代主义的美学形式,表现前现代主义的情感和精神,这是它的文本特征,因此它可能表现了真实,却不会认为它在表现真实。以上诸条,在具体实践中或许有矛盾之处,那么,第一,努力调和它们;第二,承认这就是一个写作现实。其实,写作是一个神秘的过程,充斥着大量的即兴、直觉和偶然,诗人每一天都可能用自己的左手打自己的右手,所以不用在乎他对诗歌说了些什么。

21

柏拉图不信任书写,他认为声音才是神的语言,而书写(文字),因为让人们不信任自己的记忆并因此遗忘了记忆,带给人们的不是真实的本身,而只是真实的形似,因此需要被放逐。汉语文明则只信任书写,很早就形成了一个文字系统,并在文化中形成了一个以六经为核心的经学中心主义。而在六经中,《诗经》居首。诗被赋予了经的地位,连接自然,安顿心灵,达到人天合一。我不关心语言能否传达出最终的现实,那是哲学的问题,而不是诗人的问题。如果我们身处的现实是第一现实,柏拉图意义上的终极现实或老庄强调的不可言说的现实为第二现实,诗歌则创造出一个“第三现实”。三生万物,这个现实独特、神奇而自足,可以规范天地和决定人世的政治、道德、肉身以及精神秩序,可以融化我们的各种执念和妄念,接纳我们的表达,安顿我们的这一世生命,并赋予我们意义。但这并不表示这个现实比别的现实更高明,或者更有深度,它只是诗歌创造的一个现实,只容纳和解决诗的问题。

22

诗人的理想并不是一定都能落地,我也毫不关心诗是否已被当下的世界遗弃。我并不为谁写作,只想完成自己隐秘的愿望和抱负。世界浩渺,生命微不足道,不必在乎太多的东西。但写诗是一门手艺,我们得把活干好。

7/2023

赵野 当代诗人,1964年出生于四川兴文古宋,毕业于四川大学外文系。出版有诗集《逝者如斯》(作家出版社,2003),德中双语诗集《归园Zuruck in die Garten》(Edition Thanhauser,Austry,2012),《信赖祖先的思想和语言—赵野诗选》(长江文艺出版社,武汉,2017),《剩山—赵野诗选》(南京大学出版社,南京,2023)。现居大理和北京。

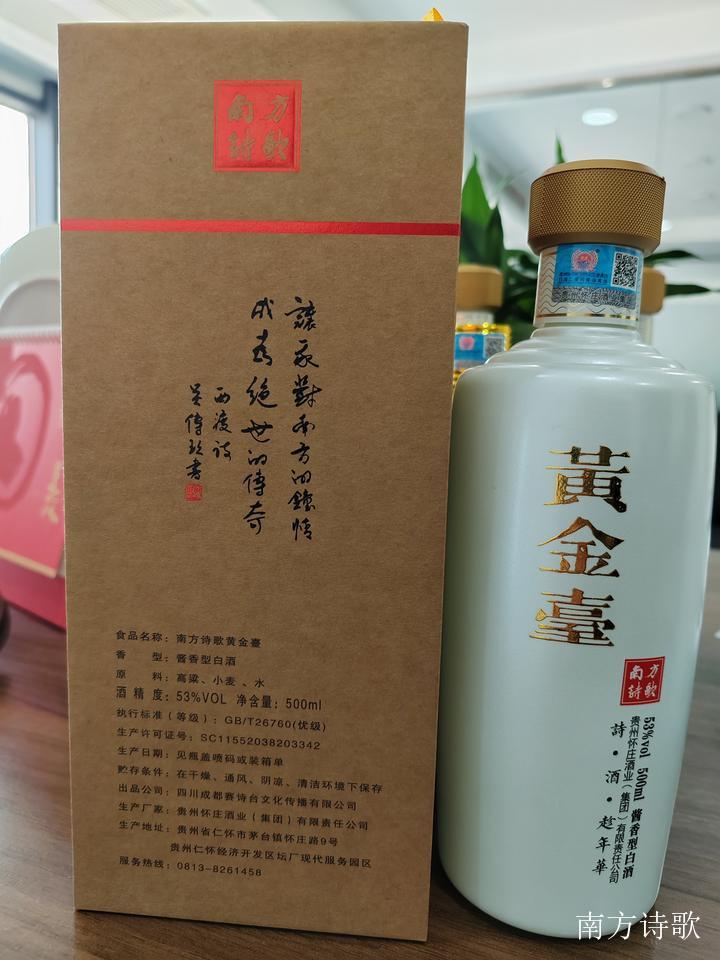

“黄金台杯”第二届南方诗歌奖征稿启事

《南方诗歌》2023年10月总目录

《南方诗歌》2023年11月目录

张卫东:晦暗的布局刚好盖过了词语

李聿中:十二份的悲伤(组诗)

“90度诗点”:冯晏&张媛媛|观测与被观测的诗——读冯晏近作

“香樟木诗学”:中国当代诗歌呼唤“绝对文本”

“他山诗石”:温经天 译|鹿是光芒之间游走的幽灵——外国诗歌精选10首

“未来诗学”:王东东|漫谈一种现代诗教

阿娜尔:千山外,白云边

也牛:菩萨寂寞时长一身灰

许天伦:信仰被高高举起又落下

“未来诗学”|婴儿易:王君的诗歌创作与刘凡中的书法互文

高春林:躲雨的人(8首)

游天杰:天空是我爱你唯一的理由

卢文悦:世界的骨灰——献给艾略特《荒原》

桑克:最难拿捏的生存技艺

麦豆:感受一个词的反义

哑石:六月“非诗”

“他山诗石”:黄琳 译|娜塔莉亚.科雷亚 诗十八首

“未来诗学”:蔡启鹏|“现代主义”不一定“贫困”

广子:荒野的召唤(系列诗组选10)

“崖丽娟诗访谈”:王寅|用摄影表达诗歌不能表达的,用诗歌表达摄影不能表达的

吴昕阳:野玫瑰

“诗与电影”:桑克|与自由关联的具体工作