爽'歪歪' 与天机浅浅

文/梧闽

人的低级快樂,是满足动物性欲望,中级快樂是艺术人生;而灵魂生活才是高级快樂!

其实与其说我爱好文学,不如贴切一点说是喜欢文化。但实在是更关注哲学,真希望自己是一个“哲人”,而不是有淡生意赚钱倾向的文化人,或者盯着稿费及版权书籍销售量的作家。在这方面,我在自著散文集《月泊龙江》中多有文章表述。在此不再赘谈。

作为哲学爱好者,我常常会仰望天空,向上苍追问一个问题,那就是“人是什么,我是谁”?迪卡尔有个著名论断“我思故我在”,把宇宙万物找完,左右一个东西无须证明,这就是“我”的存在。其实这个“我”在思考时、作梦时均反证了“我”的存在;不思考不作梦时,我仍然存在,只是没有觉悟到有一个“我”而已。石头是存在的,这是人的觉悟。不是石头自身的觉悟,因为石头没有灵性。我甚至联想漳州有一位诗人“石头”,真名叫石志敏。

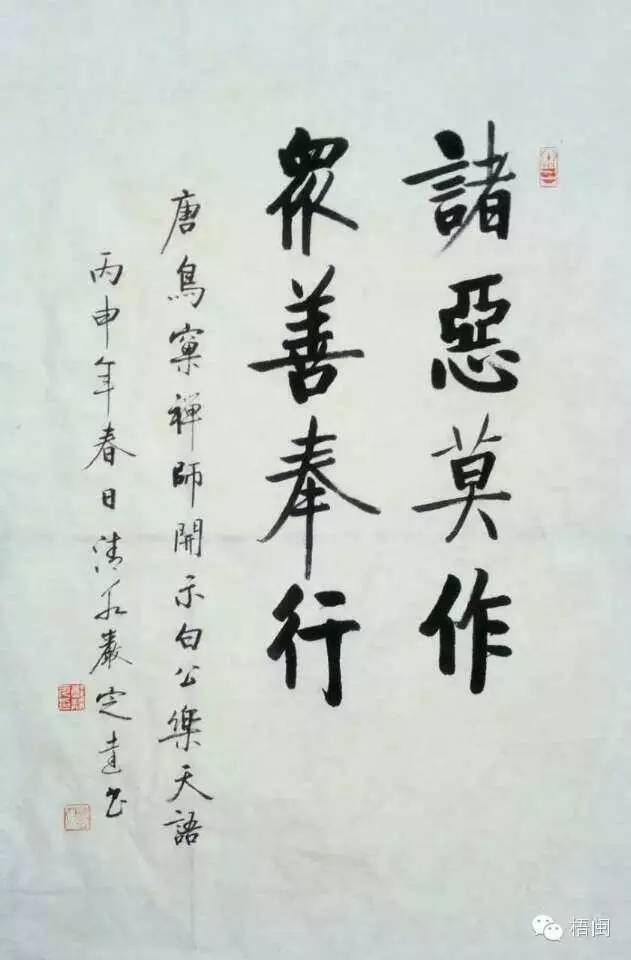

康德哲学、黑格尔哲学、叔本华哲学、存在主义现象学,还有新托马斯主义等等,都离不开“我”的存在,这就是“以人为本”理念的文化渊源。这个“人”或“我”,可以怀疑一切,否定一切,甚至重建一切。但是这个“怀疑”本身还能怀疑吗?还是佛陀深刻,佛祖释迦牟尼认为,这个“我”也是空的,这叫“真空妙有”,一切的“有”都是“缘”起的,因此随缘很重要,人能真正做到如厦门南普陀挂在左右进门廊上的那对“无我”和“随缘”的境界,那么,他离觉悟成佛已经不远了。

人类认识世界的过程,是一个艰难的曲折的,螺旋形的上升过程,在叔本华之前,后来成为马克思主义哲学渊源的德国古典哲学,到了康德,黑格尔达到高峰,就象现在德国汽车工业的品牌“奔驰”,“宝马”一样,到了叔本华,则成哲学界的“保时捷”,因为他跳出来反对康德,黑格尔,逆转原来那庞大缜密唯心主义辨证法思维哲理体系。用一个简单的唯意志论,轻率地否定理性思辨,用实际现象来反推其悲观主义哲学观点。

叔本华认为决定凡人命运的根本差别有三点,一是人的自身,即最广泛意义上属于人个性的东西,包括人的健康,力量,外貌,气质,道德,品格,精神,智力及潜在发展;二是人所拥有的身外之物,亦即财产及其他占有物;三是人向他人所显示的荣誉,地位和名声。恰如江智猛,因他拥有国家级书法家,书画家,诗词家,楹联家,散文家,篆刻家等5个协会的会员证,又兼任龙海诗词协会和“海丝”文化协会的会长,简称“六员三会长”,令人生出羡慕之情呀!但有时同他一起泡茶聊天,亦有许多不经意表露出来的烦恼。

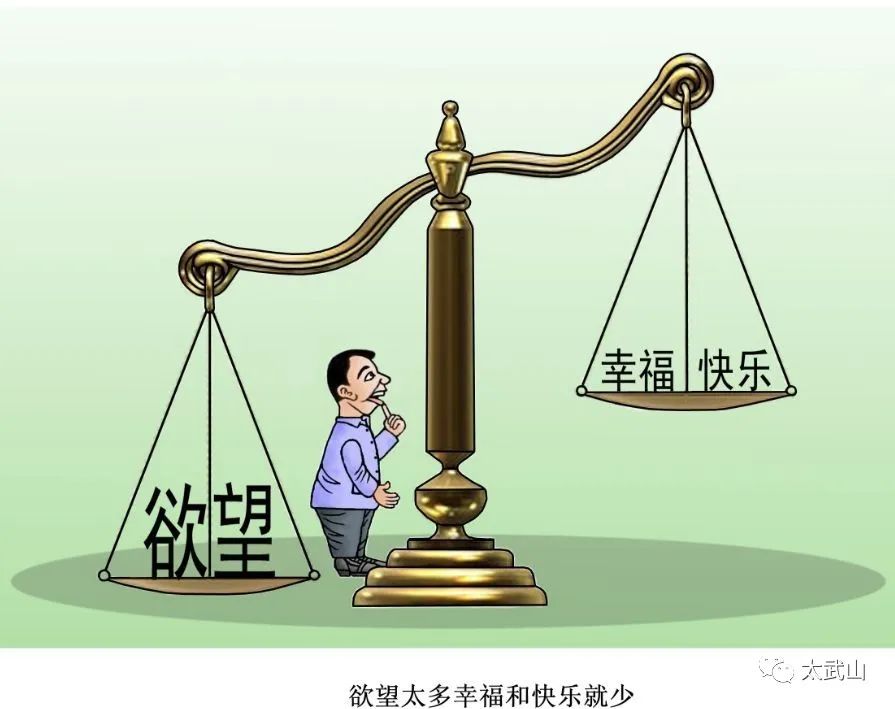

有烦恼便抵消叔本华认为的幸福指数。人的幸福指数不在此方面,人的幸福动感在于人的自身意志或欲望得于实现或满足那一刻,而不是身外之物或表象头衔。他以为,人的健康尤其远远地压倒了一切的好处,甚至一个健康的乞丐也的确比一个染病的国王幸运!叔本华认为,人的精神生活健康向上,可以帮助自已克服人生的“钟摆”宿命,即人生总是在痛苦与无聊之间遥摆,刚刚脱离突如其来的“痛苦”之后,马上坠入了绵绵无尽的“无聊”,幸福只存于片刻瞬间的中奖或授封。他认为,一个精神丰富的人,接连不断地聚会,看戏,出游,打牌,消遣都无法驱走那折磨人的无聊。一个善良,温和,节制的人在困境中仍不失其乐。但贪婪,妒忌,卑劣的人,尽管已坐拥山大的财富,都难于消停而心满意足!

我后来研究发现,叔本华悲观主义哲学除了脱胎于德国古典哲学的藩篱之外;还深受了东方文化,包括中国朱熹理学和印度佛陀文化的影响。他对中国传统文化的佛儒两界深有涉猎。他在《教育和奇妙书信集》中说到“在背上接受20或30个竹板子的抽打可以说是中国人的家常便饭。这是中国人教育子女的方式,那并不是一件什么大不了的事情,被罚者亦以感谢的态度接受它们。”另外,他在《人所展现的表象》中更进一步提到“一个众人皆知的事实可以证明我的观点:在中国,用竹板子抽打是司空见惯的一种惩罚公民的手段,甚至到各级官吏也告诉我们,在中国,人性——那是经世高度文明教化的人性——并不赞同类似骑士荣誉的东西,因为骑士赞同“名誉高于生命”的人权,代表好胜、虚荣和骄傲这一人类愚蠢的三个根芽”。叔本华认为,最廉价的骄傲就是“民族自豪感”,沾上民族自豪感的人,暴露这样一个事实;这个缺乏个人的,他能够引以为豪的素质。

如果要说叔本华哲学的最大败笔在哪,我认为他得罪了所有女性。是全世界女权运动的头号敌人,尼采和叔本华都生于德国贵族家庭,英雄主义哲学超人“尼采”,发现“上帝死了”,为欧洲中世纪的黑暗带来曙光,他认为人的绝对意志可以征服世界,改变自己,他认为人的能力犹如看得见的一角冰山,人的潜力就是冰山的全部,唯有意志的内在动力可以改变人类命运等,可惜“超人”哲学家尼采爱梦未遂一生没娶,最后发疯变态而死……而叔本华在当地却以“花花公子”的纨绔子弟形象出名,在文章中把女人说得这样“唯有理性被性欲所蒙蔽的男人,才会以‘美丽的天使’这个名衔赠给那矮小,窄肩,肥臀,短腿的女人,因为女性的美感实际上只存在于男人的性欲之中”,这是他写在《论女人》中的原话。

而在另外一本《生存空虚说》的书中却写道。凡夫俗子如何去打发时间,摆脱无聊呢?他认为,每个人都会有适合自已的一类的快乐,这由他身上所突出的具体能力而定 “第一是为维持生命的力量所带来的乐趣;第二是活动身体的乐趣;第三施展情感能力方面的乐趣”,说来说去三合一,结论是人类作爱的“性”高潮才是快乐的最高潮!

我却不以为然,这对婚育年龄的男女或许是这样,但对儿童或老人的“最高级快乐”认知,还是“一分为三”为好。哎!叔本华既然这么认为,又吝啬不出一文,连赞美都不给女人,还把女人贬为缺乏艺术造诣和精神灵魂的“第二性”,这很不公平,也只能自露马脚,现实中的叔本华完全是享乐主义伪君子经典人物!

孔子是"朝闻道",庄子是"消遥游",朱子是"与造物游",佛陀是"觉悟",韩信是村妇那碗羊乳,重耳是那人肉汤,妳呢?弗洛伊德以为人的需求有七个层次,得到满定的瞬间那一刻,便是最高级快乐,这比较有科学性。人那一刻,他最大的欲望得到满足,便是"最高级的快乐",至于"花花公子"叔本华认为这最高级的快乐,便是性高潮,算率真直言,无可厚非!风行欧美的性解放运动往往从《叔本华哲学》找到文化来源和哲理依据!朱文公说"存天理,灭人欲"也太沒趣了,人有生育权,幸福包括性福,孔子云"人之大欲,食色也",饱暖思淫欲很正常,问题在是否合法,道德,不违良俗吧!司法行政离婚人民调解案逐年上升,排在首位原因是性不和偕,其次才是家暴,经济,性格,习惯等。总而言之,祝您性福加口福!

叔本华说:'幸福不过是欲望的暂时停止。'我认为不准确,从小到大,我总是有欲望的,活着肯定有欲望的··除了走了或涅槃。所以后来,我开始怀疑朱熹的教条:'存天理,灭人欲。'而试图在'循天理、合人欲'…人类社会发展的动力就是以人欲为原动力的··而人欲的梦想成真,需要循天理、看现实、讲人道的,而不是胡作非为,违法乱纪,所以有古训:'君子好财,取之有道;贞妇好色,纳之以礼。'

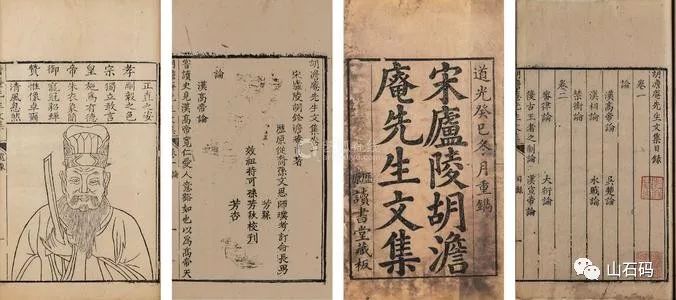

“天理”和“人欲”的合称。简称“ 理欲”。宋代理学家程颐、朱熹等人所理解的“天理”,实质上即形而上的封建伦理纲常;“人欲”,是指人们的生活欲望或物质利益要求,理学家们把“天理”与“人欲”对立起来,强调“不出于理则出于欲。不出于欲则出于理”,要求人们放弃生活欲望,绝对遵守封建伦理教条,甚至鼓吹妇女“饿死事极小,失节事极大”。反理学思潮的兴起,主要在于反对这种禁欲主义观点。南宋时的陈亮、叶适等已开其端。到了明清之际,王夫之、戴震等人更指出“天理”是离不开人欲、人情的,并控诉了道学家们“以理杀人”的罪状。清王夫之《读四书大全说》卷八:“是礼虽统为天理之节文,而必寓于人欲以见;虽居静而为感通之则,然因乎变合以章其用。唯然,故终不离人而别有天,终不离欲而别有理也。”清戴震《孟子字义疏证.理》:“理也者,情之不爽失也;未有情不得而理得者也。”

在儿孙辈前,丈母娘说'我不需要钱!',岳父去逝后,儿女们想揍给老母亲一些养老金,可她却坚拒'提出一个小要求,只要你们有空,常回老家聚聚就好!',哎……对钱,少有人说不需要的,当您真正放下这个欲望,其实已经不用凡响了!

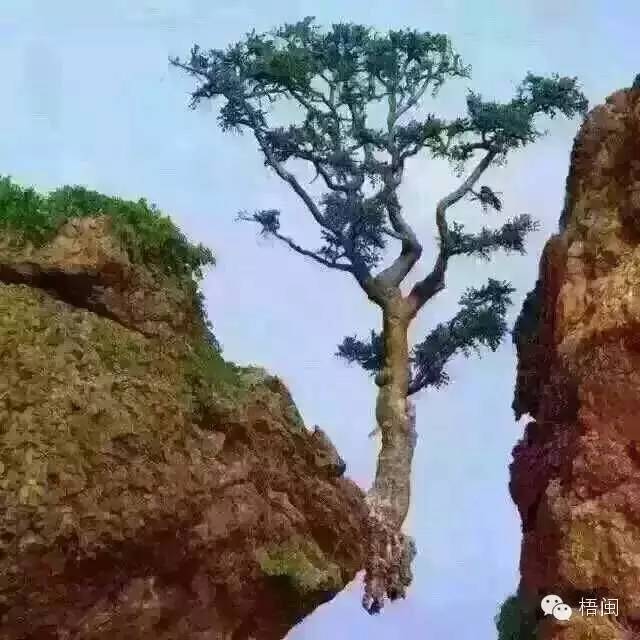

近日,拜访龙海老一辈民营企业家王建端先生,问及他的人生理想,他说'吃好、穿好,做轻可,身上无病,世间无债……便是山中的宰相,街上的神仙!',其实,这些因素是互相矛盾的,吃好,可能导致身体积病,《坚瓠集》中记载'有一天,朱文公去下访女婿黄矸,恰好女婿出门不遇,他的女儿简单作些葱汤、麦饭留他就餐,心里感觉没有尽孝,过意不去。'朱文公发觉了,临行前题了一首诗云'葱汤麦饭两相宜,葱补丹田麦疗饥。莫谓此中滋味薄,前村尚而未炊时。'……此时,曾有人误编故事,说是朱文公与陈北溪的唱和诗,错了……但有二点,朱文公的初心,知道民众中仍然有饥者之苦;另一点说明,山珍海味,对身体未必有滋养裨益……平常的粗茶淡饭,反而好些!因为古人云'嗜欲重则天机浅。'口欲也一样……吃太好,反而把过多的脂肪血遗毒滞留本身!

其实,宋朝的士大夫们,棒禄不会差的,吃好的官员多的是,就是朱文公苦学勤政劳绿一生,可能缺少体力劳动锻炼,也患上了痛风足疾……据吴咏的《鹤林集笔记》记录'那一天,朱文公痛风发作,不能上漳州府衙办公,衙役请来一位游方道士,上门为朱文公施针灸之术,朱文公顿时觉得无痛轻松,满心欢喜,重金厚谢,并且题写一首诗云'几载相扶籍瘐筇,一杯还觉有奇功。出门放杖儿童笑,不是从前勃窣翁。'道士得诗后径直出门而去……没有想到仅数日,朱文公的足疾痛风再次发作,而且比针灸前更厉害,于是马上命令衙役去追拿那道人,可是道人已经云游出漳州,不知去向。朱文公叹息道'病都是以前吃出来的,我不是想加罪道人。而是想追回那首(广告)诗,怕他持此误害他人呀!'……公元1191那些年已经有痛风病,针灸是治标不治本的……朱文公不知道有如今尿酸血糖等指标,但深谙'病从口入'的因果。人千万不要太嗜血了,动物最后的苦痛,还是留在自己的身上!哎!

参阅罗大经的古籍《鹤林玉露》:'胡澹庵十年贬海外,北归之日,饮于湘潭胡氏园。题侍云:'君恩许归此一醉,傍有梨颊生微涡。'诗中的梨颊指胡澹庵的奴婢黎倩美女……一个官员被流放十年,官复原职,在自家的花园里,美女作伴,一夜畅饮销瑰,享受'人生得意须尽欢'的感觉,无可厚非!但后来经过此地的朱文公,却不以为然,对'官病'太重的胡澹庵,题写了绝句:'十年浮海一身轻,归对梨涡却有情。世上无如人欲险,几人到此误平生。'

后来,朱文公甚至提出'存天理,灭人欲!'的理论……我想,人是需要有欲望的,这是干事创业的内在动力!但是,对于享受的欲望,真的,还是需要自律!

郑亚水,笔名梧闽,出生于漳州东郊梧桥村,毕业于漳州农机校和厦门大学政治学系,中国散文学会会员。先后由漳州市图书馆出版《秋水白云》《西方国际政治研究》、作家出版社出版《白云深处》、海风出版社出版《月泊龙江》等书籍。2001年中国东欧经济研究会授其《企业文化一一现代企业的灵魂》''优秀社科论文一等奖'',并入选《中国改革发展论文集》(北京希望电子出版社);2009年11月,该论文被清华大学收录《n<1知网空间》智库咨文;《中国作家书法家代表作全集》(中国文化出版社)副主编。

作品《<兰亭序>拾遗》一文于2010年9月入选《中国散文家代表作集》(作家出版社),并荣获2010年度中国散文学会“中国当代散文奖”;2021年8月,作品《说好的父亲》荣获“相约北京”全国文学艺术大赛一等奖;2022年2月,作品《说好的父亲》入编《中国作家书法家代表作全集》并被评为“特等奖”;2022年4月,《过故人庄还有多少龙江颂》荣获第九届相约北京文学艺术大赛“一等奖”;2022年7月,《紫云岩 无住与不迁》荣获2022年最美中国当代诗歌散文赛“二等奖”;《禅意 太武凡木》荣获全国第八届新年新作征文“一等奖”;2022年11月,《空中并不是“无色”》荣获第二届“三亚杯”全国文学大赛 金奖;2023年3月,《走在后港古街》荣获第十届“相约北京”全国文学艺术大赛 一等奖;《梦一回太武夫人》荣获第二届中国最美散文诗歌大奖赛一等奖;《一字圣手江山常在掌中看》入选《高中语文》古诗词必读讲解教材。2023年被中国散文网聘任为“中国散文网高级作家”。