“《广州大典》是一座连接了广州过去与未来的桥梁。站在桥上回望,广州波澜壮阔的发展征程激励人们前行,那是广州人的精神家园;站在桥上前望,广州更新更美的未来图景已在眼前,需要我们用自己的双手将其一一实现,这正是这一代广州人的光荣与梦想。”2015年,在政府部门、专家学者等历经十年如一日的辛勤付出后,《广州大典》汇集纵跨上下2000多年历史共4064种文献于520巨册,终于在广州出版问世。《广州日报》在当时的社评中这样提到。而与其说《广州大典》是广州人的精神家园,更不如称其是一部广府人精神成长史的文献汇编。

《广州大典》的编纂工作由中共广州市委宣传部、广东省文化厅于2005年牵头组织开展,收录1911年以前广州人士(含寓贤)著述、有关广州历史文化的著述及广州版丛书。其在收录文献的地域上即突出了“广府”的范围,包括清代中期广州府所辖南海、番禺、顺德、东莞、从化、龙门、增城、新会、香山、三水、新宁、新安、清远、花县,以及香港、澳门、佛冈、赤溪。“广府”的概念并非一蹴而就,历史上的广东地区曾是一个相对封闭的自然区域,背山面海,北有五岭,与中原隔绝,社会经济文化发展较为落后。自秦始皇统一岭南后,中原文明逐步南渐。秦汉以后,受战火所迫,历史上几次大规模的移民多经粤北南雄珠玑巷迁入,最终流入广东珠江三角洲各地区,与原有的居民和文化不断交流、融合,在行政区划上逐渐形成较为稳定的“广州府”范围,与此同时在这片岭南的沃土上,逐步形成了以广府为中心,以粤语方言为主的广府文化区域。广府文化以广州为核心,以珠江三角洲为通行范围,它从属于岭南文化,在岭南文化中个性最鲜明、影响最大,而这与广府人精神的形成与发展密不可分。

《广州大典》

如同南雄珠玑巷作为广府人文化寻根的重要精神符号,传统务实、包容开放、敢为人先也像基因一样刻在了广府人精神的不断发展和传承脉络中。广府先民注重继承传统并与实用相结合,在南迁的过程中不仅带来了中华传统文化的精华,同时把岭南当地的特色文明元素应用贯通于自己的文化特点与文化精神中,从而形成传统而又务实的广府精神底色。包容开放则是背山面海的广府人做出的智慧抉择,这不仅是对陆续南来移民的不断接纳与融合,更是对海洋的拥抱、对外部世界的积极探索与交流。汉唐以来,以广州为首的广东地区一直是中国历史上重要的对外贸易中心,内外文明交流传播,互为滋养,成就了广府人更宽阔的视野与包容开放的胸怀。在中国近代史上,广府成为引进先进西方文化的先驱地,不仅产生了中国最早的留学生、最早的西医、最早的铁路工程师,还有最早的新报刊、最早的资产阶级改革家和革命家等。时移事易,但广府先民勇于开拓、敢为人先的精神持续在传承和发扬,特别是在鸦片战争爆发后,体现为一大批革命志士不断涌现,前仆后继。洋务运动、维新变法、辛亥革命都是由广府人首先举起大旗,广府人敢想敢干,勇于改革,观念常新,近代以来一直成为引领潮流的先锋。广州也因此成为近现代民主革命的策源地和红色革命高地。

过去的2200多年,从华夏中原到粤北南雄珠玑巷,从珠江三角洲到粤港澳大湾区,大量珍贵的地方文献见证着广府历史的变迁和广府人精神的成长。由于年代久远,经蠹鱼风化蛀蚀,兵燹水火摧残,古籍老化破损严重,古籍再生性保护刻不容缓。为及时抢救和保护现存的珍贵历史文化资源,时任广州市委常委、宣传部部长陈建华和时任广东省文化厅厅长曹淳亮作为主要发起人,提出系统地整理出版广府地方历史文献。2005年,由中共广州市委宣传部、广东省文化厅牵头组织,《广州大典》的编纂出版工作正式启动。同年,成立《广州大典》编委会和编辑部,陈建华任主编。期间用十年时间,编委会在全球范围内广泛收集,最终收录了1911年以前有关广府的海内外历史文献4064种,编成520册,底本来自国内61家、国外美英日德加葡等国14家藏书单位以及6位私人藏书家,其中,广东省立中山图书馆底本2791种,中山大学图书馆底本352种。《广州大典》成为迄今为止最为全面的广府历史文化史料著作的集成。在纸本出版的同时,《广州大典》数据库亦随之上线,向全球免费开放利用,实现了线下与线上文献的综合资源共享,嘉惠学林。

《广州大典》沿用传统图书分类法,分为经、史、子、集、丛五个部类。明清时期,广府地区经学已有长足发展,到清代中期以后,经学及小学研究之风勃发,涌现出湛若水、黄佐、方献夫、黎遂球、屈大均、陈澧、徐颢、桂文灿等一批经学大家,《广州大典·经部》不仅收录以上学者的著作,还收录了明代如王安舜《五经旁训》、王渐逵《读易记》、梁斗辉《十三经绎》等数种罕为人知的著作,有助于我们更为全面地了解明代广州学者的经学研究状况。另清中后期在广府辑刊的《皇清经解》《古经解汇函》等重要的经学著作也都一一收录。

《皇清经解》内文

《广州大典·经部》所收各书版本精良,共有明末清初善本20种,其中也不乏珍本,如陈澧《广韵增加字考略》为香港大学图书馆所藏稿本;朱次琦《四书讲义残稿》是香港中文大学所藏稿本;劳光泰《大学章句疏义》虽是咸丰年间刻本,却从日本椙山女学园大学图书馆征集而来,在国内难能一见。

《英吉利广东入城始末》内文

、

、

《蚕桑谱》内文

《广州大典·史部》则收录从汉代至清代,尤其是明清两代广府地区史学著作,比较系统反映了民国以前广府地区政治、经济发展的轨迹,史学发展演变的脉络,对研究广东经济、政治、文化、社会具有重要的学术史料价值。其中纪传类收载晚清学者陈澧、朱一新、侯康、何若瑶、林国赞等有关《汉书》《后汉书》《三国志》的研究著述,代表清代相关领域的研究水平。杂史类收载《夷氛纪略》《鸦片事略》《烟海庚辛录》《英吉利广东入城始末》《红巾军新会围城记》《粤氛纪事》等一批稿钞本,为研究鸦片战争、太平天国时期广府政治、军事提供了珍贵的史料。传记类收载清人日记30余种,其中谢兰生的《常惺惺斋日记》、杜凤治的《望凫行馆宦粤日记》,均为未刊稿本,篇幅宏大,为了解清代中后期广府士绅、官宦的日常生活、行止心态,以及当时广府的社会历史,提供了极为难得的微观史料。所录140余种明成化至晚清广东科举课卷和名录,则是研究明清广东科举历史、教育变迁的原始资料。政书类收载清顺治、乾隆《广东赋役全书》,以及《善善堂租簿》《买物归来价值记》等一批稿本,于探究清代广府社会经济也颇有价值,而大量广东咨议局的档案报告,更是晚清立宪史研究的第一手资料。地理类中的《佛山街略》(清道光十年禅山怡文堂刻本)来自于英国国家图书馆,此书在国内古籍藏书已不见其踪影。目录类中收载的岳雪楼藏书目初稿(稿本)、碧琳琅馆书目(清钞本)与政书类的《广东清代档案录》(清钞本)和《广州大典·集部》中收录的《倚铜琶馆词钞》(稿本)4种图书来自于徐信符的南州书楼。1947年徐信符去世后,部分藏书被中山大学和中山图书馆收购,其余散失。而这4种图书就是散失的部分,辗转到澳门,后来阴错阳差被加拿大不列颠哥伦比亚大学图书馆购得。《史部》中还有一部分译著(主要指外国人撰写、广府人翻译),比较集中地反映了清末广府人主动接受国外先进文化、勇于改革图强的精神,如日本人中村五六编的《万国地理志》、秋鹿见二撰写的《世界诸国名义考》、德国人花之安撰写的《德国学校论略》等。《史部》内容宏富,篇幅超过整套丛书的三分之一,其中稿钞本199种、清乾隆以前刻本136种,可谓珍本荟萃,颇具文献版本价值。

《广东文集》内文

《广州大典·子部》收录自晋代至清代百余名广州府学者及寓贤著述,内容包罗万象,可谓是“古代广府百科全书”。其中儒家类,收录了陈献章、湛若水、黄佐、陈建、陈澧等众多本土儒学大家的经典著述,体现了各学者的学术倾向,呈现了明清广州学术的发展状况。农家类中,晋代嵇含编撰的《南方草木状》是我国现存最早的植物志,书中记载生长在我国广东、广西等地以及越南的植物,并有生物防治的记载;番禺赵古农撰《龙眼谱》《槟榔谱》《烟经》,为古《蚕桑谱》书名页及内文代岭南关于这些作物唯一的专谱;南海陈启沅撰《蚕桑谱》,则是清以前广东最早的蚕书,地方特色鲜明,文献价值重大。

医家类中,宋朝南海县人陈昭遇参与编纂的《太平圣惠方》一百卷,是宋王朝组织编纂的第一部大型方书;著名医家何若瑶的《伤寒论近言》,是岭南地区较早的专门论述《伤寒论》的医著,代表了清初期岭南地区在伤寒及瘟病研究的水平;更有作为十九世纪初学习牛痘术最早的中国人之一的南海人邱熺关于牛痘术的丰富著作。谱录类中,南海区金策著《岭海兰言》,是广东历史上唯一的一种兰花谱,其文献价值自不待言。其余,如小说类,吴趼人、黄小配、邵纪棠等著者的小说作品,蒙学类《南海麦仕治先生广州俗话书经解义》《马拉语粤音译义》《华英通语》等有关于方言的著作,从各个侧面展现了当时广府社会文化生活的历史风貌。《子部》汇收的珍稀底本众多。如敦煌写本《坛经》,来自国家图书馆;湛若水《古文小学》,明嘉靖年间刻本,藏于美国国会图书馆;卢宁《献子讲存》,明嘉靖年间刻本,日本国立公文书馆所藏;明万历三十四年周从龙六委斋刻本《分韵四言对偶启蒙》,从美国哈佛大学哈佛燕京图书馆征集而来;还有来自英国伦敦大学亚非学院图书馆所藏劳潼撰评的《地理寻源》《阴骘文儒宗》术数类著述二种等,均是流传不广,世人少见之本。

《海山仙馆丛书》内文

《广州大典·集部》收辑广府古代诗文、词曲和文学评论等著作,作者众多,内容丰富,充分反映广府地方文学特色之全貌,是研究广东古代文学的重要典籍,对研究各个历史时期的社会政治、经济、文化、民族、中外关系等问题也有重大参考价值。别集类收入广州籍学者名人(含寓贤)的诗文集。宋代崔与之《菊坡集》、李昴英《李忠简公文溪存稿》,明代陈琏《琴轩集》、孙蕡《西庵集》、陈献章《白沙先生全集》、张诩《东所先生文集》、湛若水《甘泉先生两都风咏》,清代屈大均《翁山诗外》、梁佩兰《六莹堂集》等,诗词文章歌赋数万篇。所录寓贤著作是集部的特色之一,其中宋代福建莆田人方信孺在广州写的《南海百咏》,明代福建连江人陈第撰《两粤游草》,清代山东新城王士祯奉康熙命入粤祭祀南海时撰《南海集》二卷,清道光沈阳人樊封撰《南海百咏续编》四卷。总集类收入《岭南文献》《岭南文献轨范补遗》《广东文集》《广东文选》《粤东诗海》《粤东文海》等书籍。其中《岭南文献》是广东第一部诗文总集,《广东文集》是海内外孤本。

《广州大典·集部》经过广泛征集,版本精良。值得一提的是清乾隆年间编修《四库全书》曾抽毁和全毁大量书籍,多为集部文献。其中释函昰《瞎堂诗集》、释今释《徧行堂集》、屈大均《翁山诗略》《翁山文外》、王邦畿《耳鸣集》、陈恭尹《独漉堂集》和王隼编《岭南三大家诗选》等近30种文献,历经浩劫,流传稀少。

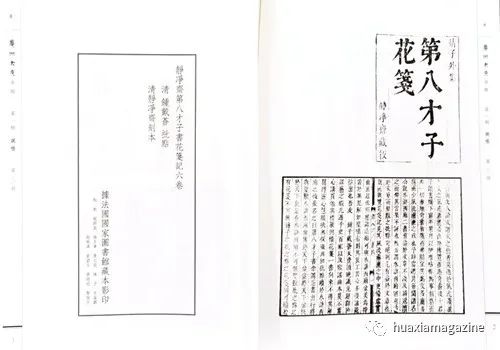

《静净斋第八才子书花笺记》内文

《广州大典·丛部》分综合性丛书和自著丛书两类。综合性丛书收录了《广雅丛书》《海山仙馆丛书》《粤雅堂丛书》《岭南遗书》《守约篇丛书》《如不及斋丛书》《晋石厂丛书》《咫进斋丛书》《碧琳琅馆丛书》《藏修堂丛书》《学海堂丛刻》《翠琅玕馆丛书》《知服斋丛书》《螺树山房丛书》等广州版丛书14种,反映了明清广州丛书的水平和特色。综合性丛书个性鲜明,独树一帜,校勘精审,质量上乘。如《岭南遗书》,为不可多得的地方文献宝藏。《海山仙馆丛书》开启了辑刻西方科技的新领域,收集了很多明清传教士如利玛窦、汤若望等写的几何学、天文地理和火器制造类的书籍,是清代人了解西方科学的重要平台,也是丝绸之路文化交流的见证。

《咫进斋丛书》最早搜访集刊清代禁毁书目,此后的拾遗补阙及研究工作都在此基础上展开,有奠基之功。《广雅丛书》汇辑清代史学著述,总结一代学术成就,“治史学者诚不可不读也。”自著丛书收录粤人著述《甘泉全集》《欧虞部集》《陈泽农遗著》《海雅堂全集》《味根山房全集》《李绣子全书》《珠垣丛钞》《修本堂丛书》《张南山全集》《藤花亭十七种》《何笔山诗文集》《何宫赞遗书》《东塾丛书初函》《陈氏三种》《南海桂子白先生遗稿》《桂文灿丛稿》《随山馆全集》《霄鹏先生遗著》《拙盫丛稿》《说剑堂著书》《求慊斋丛稿》等23种。所录明清广府知名学者湛若水、陈遇夫、林伯桐、梁廷枏、何若瑶、陈澧、桂文灿、朱一新等人著作,全面、集中、客观地反映其一生行事和整体性学术成就,为后人研究提供了完整、丰富、直接的第一手资料;凸显了明清广东学术发展脉络;著述涉及广泛的社会历史、文化风俗、佚闻掌故诸方面,深度反映广府数百年社会历史风貌。

如果说《广州大典》是广府人精神成长史的文献汇编,那么《广州大典·曲类》(隶属《广州大典》集部)就是广府精神的鲜活载体,并且是广府文化走向世界的重要桥梁。《广州大典·曲类》依照“个别内容完整、史料特殊的文献,独立成辑出版”,单独成辑,历时五年,于2019年10月完成出版。《曲类》收录来自中国、日本、德国、美国等国的24家单位与个人藏品,合计1589种、32315页,成书43册。按俗文学统计口径计算,《广州大典·曲类》在文献藏量上是之前收录同类文献之最的《俗文学丛刊》二倍有余,可谓岭南戏曲、曲艺文献整理集大成者。

《曲类》分说唱专辑与戏曲专辑。“说唱专辑”收录明清以来,尤其是清末民国间流行于广东、广西、港澳,以及东南亚、欧美、大洋洲等粤语华人聚居地,特别是东莞、佛山、广州、香港的木鱼书、南音、龙舟歌、粤讴、山歌等唱本。“戏曲专辑”收录清代至解放初形成于广州地区,流行于广东、广西、香港、澳门,并传播到东南亚、美洲、大洋洲、欧洲等华人华侨聚居地的粤剧、粤曲、大棚戏等剧本曲本。《曲类》收录底本不乏文物珍品,如康熙五十二年(1713)《静净斋第八才子书花笺记》,清乾隆四十三年东莞明秀堂刻《万宿梁萧》,清乾隆间攀桂堂刻《锦云肩记》,清钟映雪批定华翰堂刻《第九才子书二荷花史》,以及大量泥印本等均为世之少有珍本、稀本乃至孤本。

在《曲类》的编纂过程中,编委会通过对流行于海外华侨聚居地的各粤剧粤曲版本的收集,深刻体会到“没有一种地方剧目能够像粤剧那样在海外有如此大的影响力,在世界华人聚居社区,几乎无人不知”这句话的力量。粤剧已成为海外华侨华人的主流文化载体,广府人的精神化归在悠扬粤韵中常在常新。