插队的目的是接受“贫下中农的再教育”,这意味着我们将离开熟悉的城市生活,进入陌生的农村环境,以此来进行思想上的提高和体力劳动的锻炼。面对这一未知的挑战,大家心中充满了期待和不安,但更多的是对未来无限可能的向往。

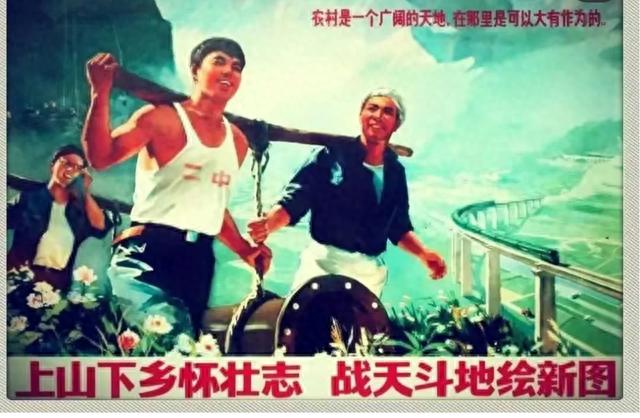

那一天,卡车在红旗的映衬下行驶在沙土公路上,飞扬的尘土仿佛在宣告我们的新生。站在车厢里,高举“广阔天地,大有作为”的红旗,充满了青春的活力和激情。进入村庄时,农民们纷纷走出家门,用羡慕和好奇的目光注视着我们。他们或许看到了自己年轻时的影子,也或许看到了未来的希望。

抵达南杨庄大队,开始了全新的生活。这里的一切对我们来说都是陌生的,村外的土地,茂密的田野,以及务农的辛勤。同学们迎接了最初的困难和挑战,如何调整自己的生活习惯、如何融入集体中、如何适应体力劳动成为当时最迫切的问题。

随着时间的推移,同学们逐渐适应了这里的生活。学会了下地干活,学会了与农民一起耕耘、收获,学会了用汗水浇灌希望。在艰辛中,心智得到了锻炼,情感变得更加丰富。彼此之间建立起了深厚的友谊,互相扶持,共同面对困难和挑战。

“再教育”并不仅仅是对思想进行改造,更是对人生观和价值观开始进行深入的思考。大家开始议论,开始思考自己的追求和人生的意义。渐渐地认识到,人生并非一帆风顺,波澜壮阔的背后是平凡的坚持和付出。逐渐开始明白,只有在日复一日的努力中,才能实现自己的梦想与目标。

四十九年过去了,当年的插队知青已成为社会中的一份子,各自在不同的领域中发光发热。既走过了波澜壮阔的岁月,也品味了平凡生活的辛酸与美好。知青的人生或许不如传奇般轰轰烈烈,却始终坚守着自己的梦想。

四十九年过去了,知青同学们经历了时间的流转和岁月的沧桑。那段充满了青春和梦想的岁月,早已成为内心最深处的珍贵记忆。

(清风)

换一换

换一换