内容提要:

历史为提供机会,机遇须及时把握。网上推荐语称,《当代词综》的编纂创造了“可一而不可再”的机会。“可一而不可再”,当中的“一”和“再”,包涵一次、又一次的意思;可与不可,表示只有第一,没有第二。《当代词综》当时得令,既通过朋友圈,多方索求,集思广益,又通过立场及观点的检讨及调整,确立当代词的历史地位,把握先机,为中华词苑保存一代文献。这是一代倚声家共同创造、共同见证的结果。随著时空推移,某些先天条件已经消逝,其所积累经验以及经由编纂出版所构成一整套词史架构,有的能够复制再造,有的已一去不复返。可与不可,均不能一概而论。因此,本文拟从《当代词综》的朋友圈以及史观、史识入手,对于相关问题进行探讨,希望为对于这一议题感兴趣的朋友提供参考。

关键词:可一而不可再、朋友圈、史观与史识、机会与机遇

关于《当代词综》,网上有一段推荐语。曰:

中华诗词在当代饱历艰险,可谓死而复生。开放改革后,有关诗词作品之各种出版物,多不胜数。但较为严肃的选本、读本,却甚难得。《当代词综》即是难得之作。此编采辑,严守法度:必须符合格律,必须言之有物,必须有意境。《当代词综》的编纂创造了可一而不可再的机会。编纂者凭借个人的胆识与学力,集合众多前辈的经验,多方索求,集思广益,成就此编。

续:

施议对|机会与机遇──关于《当代词综》答客问(一)

施议对|《当代词综》与史观、史识问题

机会与机遇

──关于《当代词综》答客问

施议对

三、还原历史,再造机会

回顾《当代词综》编纂出版过程,对于网上推荐语所说“可一而不可再”这句话,略有些较为实际的体验。

若问:既云“可一而不可再”,当中的“一”和“再”,除了包涵一次、又一次的意思之外,还包涵能不能复制再造这一意思,那么,今日词坛还能不能还原历史,再造机会?

曰:《当代词综》之所以得天独厚,成为一部较为严肃而且甚为难得的词的选本,其原因大致有二:一为朋友圈的集思广益,二为史观、史识的目标指引。前者是以题材取胜的先天条件,后者是以思想领先的后天之本。先天、后天,当时得令,终于造就这一机会。在这一意义上讲,“可一而不可再”的意思就是只有第一,没有第二。但是,从整体上看,其所谓“一”,并非完全的“一”,或者完满的“一”,而是留有一定空间,需要充实、完善的“一”;至其所谓“再”,亦非只是简单的剪下与贴上,而是一种还原与再造。这也就是说,《当代词综》并未将事情做完全、做完满,词坛今日,仍需更多的关注及参与。这就是一种再造的机会。

《当代词综》之后的还原与再造,主要有《当代词综》补编的编纂以及当代词史、当代词学史的修撰二事。《当代词综》于上世纪八十年代初,向海内外倚声家征集作品。当时,出生于1855年(清咸丰六年)至1875年(清光绪元年)之间的第一代作者已经离世,出生于1975年(清光绪元年)至1895年(清光绪二十一年)之间的第二代作者,如徐行恭、刘蘅,为仅存硕果,但出生于1895年(清光绪二十一年)至1915年(民国四年)之间的第三代作者多数仍健在,如周宗琦、陈声聪、沈轶刘、夏承焘、唐圭璋、陈九思、李祁、钟敬文、施蛰存、宛敏灝、吴世昌、钱仲联、冒效鲁、盛配、万云骏、何之硕、周采泉、黄寿祺、陈禅心、黄墨谷、程千帆、周退密等,都曾在朋友圈中频繁出现。不过,由于种种原因,《当代词综》的最后截稿,难免仍有遗珠之憾。这是《当代词综》的不完全、不完满之处。《当代词综》补编编纂,将是一次还原、再造的良好机会。至于当代词史及当代词学史的修撰问题,实际上是对于“当代”二字义界的确立及其所搭建词史架构的验证问题。《当代词综》的“当代”与一般意义上的“当代”,究竟有何相同与不同之处,须认真加以辨别。从作者活动年代看,二者有一定相合之处,表示目前所处为同一时代,但其立论依据不同,内涵亦不一样。

《当代词综》的“当代”,依据中国倚声填词史上的古今划分,将1855年(清咸丰六年)王、文、郑、朱、况之前的歌词称作古代词(古词),之后为当代词(今词);一般意义上的“当代”,依据上世纪五十年代以来所流行近代文学、现代文学、当代文学“三段论”进行裁断,将1919年“五四”运动及1949年中华人民共和国成立之后的歌词称为现代词或当代词。前者立足于倚声填词自身,以“旧”(古体)与“新”(今体)为基准进行区分,代表倚声填词自身的立场及观点;后者依据历史上重大事件进行区分,代表历史学家及政治学家的立场及观点,倚声家自身没有自己的立场及观点。就二者的意涵看,《当代词综》的“当代”是与古代相对应的一个文体概念;而一般意义上的“当代”只是一个时间概念,而非文体概念。两个“当代”的确立,一个有自己的观念,有明确的目标指引;一个没有观念,只是盲目的跟随。《当代词综》的编纂,不用今人近代文学、现代文学、当代文学“三段论”,而用唐人“二分法”。唐人以我为界,将中国诗歌分作二体:古体及近体。我之前为古体,我之后为近体。千百年后,古体仍谓之为古体,近体仍谓之为近体。唐人的“二分法”,为一终古定律。《当代词综》的编纂,以1855年(清咸丰六年)为界,将中国倚声填词分作二类:旧体(古代词)与新体(当代词)。即1855年(清咸丰六年)之前为“旧”,1855年(清咸丰六年)之后为“新”。所谓旧体(古代词)与新体(当代词),“今天”作如是观,千百年后,也还是旧体(古代词)与新体(当代词)。这是《当代词综》的“当代”与一般意义上的“当代”的根本区别。两种不同的确立,两种不同的目标指向,是有识,或无识的体现。词坛今日,有关当代词史及当代词学史的修撰,

对于两种不同的“当代”,加以验证及抉择,必将也是一次还原、再造的良好机会。

以上意见,仅供参考。

壬寅立冬前三日于香江之敏求居(二稿)

2023-02-08

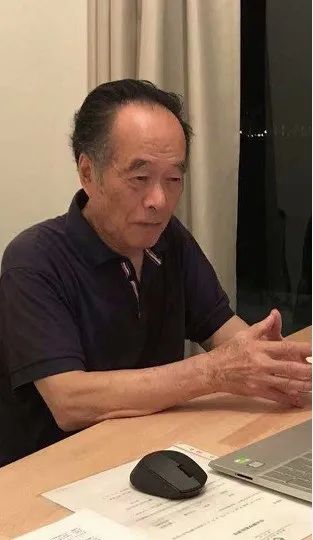

施议对 台湾彰化人,出生于福建晋江。中国社会科学院文学博士,中国社会科学院文学研究所原副研究员,澳门大学原中文學院副院长、教授、博士生导师。先后师从夏承焘、吴世昌研治词学。有《词与音乐关系研究》以及《能遲軒集句詞》等多种著作行世。