机会与机遇

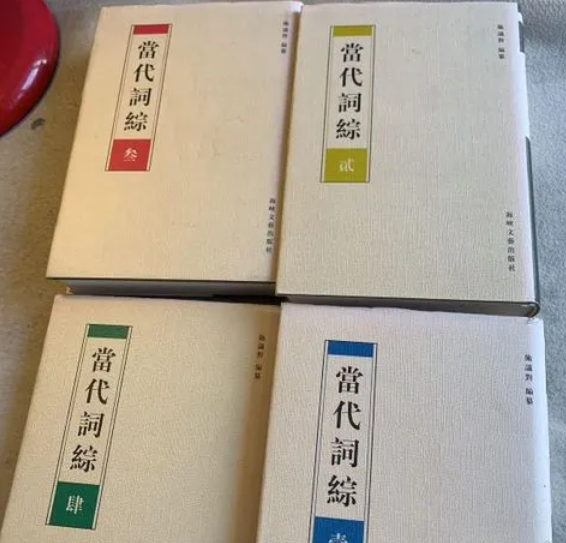

──关于《当代词综》答客问

施议对

一、《当代词综》的朋友圈

有朋友问:“可一而不可再”,这句话应当怎么理解?现在,我想借这一话题,说一说个人观感。

网上推荐语,对于《当代词综》的编纂出版,在一定意义上给以论定,以为这是一部较为严肃而且甚为难得的词的选本,这是可以理解的。不过,对于“可一而不可再”这句话,却须加以斟酌。“可一而不可再”,当中的“一”和“再”,包涵一次、又一次的意思,而可与不可,则表示只有第一,没有第二。《当代词综》当时得令,既通过朋友圈,多方索求,集思广益,又通过立场及观点的检讨及调整,确立当代词的历史地位,把握先机,为中华词苑保存一代文献。这是一代倚声家共同创造、共同见证的结果。随著时空推移,众多前辈所积累经验以及经由编纂出版所构成一整套词史架构,有的能够复制再造,有的已一去不复返。可再与不可再,均不能一概而论。因此,我想说一说《当代词综》的朋友圈及史观、史识问题,希望为对于这一议题感兴趣的朋友提供参考。

《当代词综》的朋友圈,由编纂者与《当代词综》作者以及作者的门生或亲朋好友所组成。当时不上网,但同样可以贴文及点赞,可以群聊或私聊,也可以截图。这就是频繁往返的书札及各式各样的邮件。记得当时,一批八、九十高龄、长期退居乡里的倚声家,获邀入群,就像出土文物一般,备受瞩目。一时间,四面八方,纷纷奉函,要求通过好友验证。于是,这批倚声家顿时也就成了大忙人。整天忙著为各方朋友歌词作品撰写评语,或者点赞。各方朋友亦互相通报讯息,报导《当代词综》编纂进程,同时也探研倚声填词的过去、现在及将来。二十年一个世代,二十年一个世代。当下的日常,就是他日的历史。即自之前二十年看,当下所出现人物及事件,尽管不怎么引起关注,但从之后二十年看,先时所遇见的人物及事件,包括每一个细节、每一句简单的话语,都有进行探讨及追寻的价值。朋友圈人人都在倚声填词的历史进程当中,见证历史,亦创造历史。

以下是朋友圈三位较为年长的作者:徐行恭、陈声聪、沈轶刘。

(一)徐行恭与延伫阁书库

徐行恭(1893─1988)字颙若,号曙岑,别号竹间居士,晚号玄叟,杭州湖墅人。民国初年财政部司长。年二十六,忽思为韵语。自二十六岁至三十五岁所著《竹间唫榭集》十卷存诗一千零九十八首。五十八岁始学作词,有《延伫词》及续编,存词六百余首。为《当代词综》当时在生作者中,年岁最高的一位作者。

经由业师夏承焘先生介绍,与徐行恭先生取得联系。先生每赐函,均采用特制信笺,小楷行书,十分典雅;所附歌词作品及其他诗文著述,依标准稿纸,按格书写,亦一丝不苟。

1985年9月29日(乙丑中秋),由周素子女史陪同,趋府奉访。先生题赠《竹间唫榭集》。1929年(民国十八年)杭州弼教坊渭文斋雕版。前有西泠印社创始人之一王褆(福厂)题名,孙雄、张惟骧作序,王云绘徐公小像。全套共120片,双面镌刻。字口爽利,隽美大方。另有蓝印本四册,天头及行间有徐公校笔,并附其手书校勘记三页,为板成之后的校改本。二者合璧,书板雕成后刷印不多,仅为亲友间礼赠传阅。据云,目前此集仅杭州宝俶塔地宫尚存一部。先生所题赠为四册蓝印本。时年九十三岁。

1988年2月27日,词综结稿在即,先生赐函如下。

议对尊兄撰席:

两荷 损书,欣悉种切。承 示《当代词综前言》章节,穷原竟委,洪纤毕举。美矣、备矣,信知名下固无虚士也。曷胜仰止。谨为小文一通,遵属附上,麤鄙已甚。其于著作已详传略,故不重述,尚希鉴定。倘不适用,覆甑可耳。郑逸老新著,笔及下走,惜语多舛误,未足为据。度吾 兄已鉴及之。兼老离尘,歇浦文坛为之寂寞,山阳之篴闻而伤心。吾 兄其亦有同感乎。余寒犹劲,指僵不及多陈。春王荐席,维潭第延厘,不尽依依,伫盼玉复。

弟徐行恭拜白

一九八八年二月二十七日

函中所说“《当代词综前言》章节”,指《当代词综》前言《百年词通论》未刊稿本。前言确定版写成于1988年5月6日,在北京。小文一通,指先生所撰《学诗与词之缘起及词中一得》一文。文末落款:戊辰人日(1988年2月23日),九十六岁。先生此文,采入5月6日前言确定稿本。郑逸老新著,指郑逸梅《艺林散叶》新著。兼老,指陈声聪。这是对于此前奉函要求提供有关师承关系、词学观念、治词经历诸项材料的复函。词综前言《百年词通论》,推举徐行恭、陈声聪、张伯驹、夏承焘、唐圭璋、龙榆生、丁宁、詹安泰、李祁、沈祖棻为当代十大词人。词综于1988年5月编纂完毕,至2002年9月,由福州海峡文艺出版社出版。

《当代词综》的编纂及出版,为中华词苑保留一代文献。相关人物及事件,群体交流及研讨,至此暂告一个段落,但历史的进程并未停止,在新的历史背景下,《当代词综》的朋友圈正在重组。线上、线下,好友推介,已逐渐展开局面,但线下步伐仍然跟不上线上。线上称,徐行恭先生不仅以诗词书法名世,他还是位藏书家。先生在杭州湖墅的藏书库曰延伫阁,亦称竹间吟榭。据云:先生藏书万卷,极重书品,所藏古籍书画裱装颇精美,藏书均有函套,书签皆出其手笔,书皆装入特制书箱。1967年8月,红卫兵从先生书库抄走古籍图书装满三大卡车。1980年落实政策,退还藏书,先生表示除少量工具书外,其余全部捐给浙江图书馆。有兴趣的朋友须留意,随时取阅,不能让老前辈的毕生心血,永远束之高阁。

(二)陈声聪与茂南小沙龙

陈声聪(1897─1987)字兼与,号壶因,又号荷堂,福建福州人。上海文史馆馆员。中国近代诗坛继陈石遗(陈衍)之后又一领袖人物。

网上文章《茂(名)南(路)小沙龍:舊文人最後的風流》称:

陈声聪先生生于晚清,逝于共和国,身历四朝,曾亲炙诸名流风范,阅

历丰厚,多闻掌故,是寓沪著名文化老人。上世纪七八十年代,他在上海发

起的“茂南小沙龙”,成为江南旧文人雅集的据点。时当旧文学传统衰微之

际,其党能抱残守缺,为旧文学招魂,成为了传统读书人的最后一抹余霞。

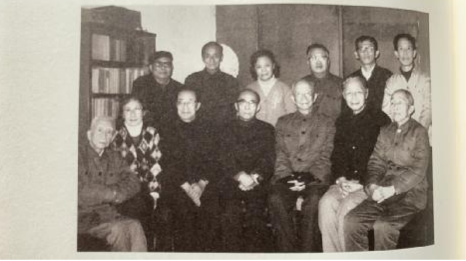

茂南小沙龙,相关问题,网上一度似曾引起热议,并已有当时的图片推送。这里所附应是其中一次聚会的合影(见图)。前排左起:陈兼与、周錬霞、陈九思、陈琴趣、陈騊声、郭学群、包谦六;后排左一周退密、右三富寿荪。小沙龙在茂名南路陈声聪先生自家寓所。沪上诸老,多为座上宾客。

小沙龙盛时,陈声聪先生有诗纪之。题称:《颛斋云施议对来书称吾斋为小沙龙戏答》。诗云:

谭艺清茶一盏同,寒斋亦号小沙龙。

题诗早已纱笼壁,胜听阇黎饭后钟。

小沙龙,纱笼壁,二者将今与古,联系在一起,妙趣横生。颛斋,何之硕,午社当日最年少者,小沙龙常客。接奉兼翁鸿篇,我亦有《兼于阁小沙龙诗》记述其事。序称:“兼于阁小沙龙,兼翁有诗纪之。颛翁曰:此诗极有风趣,丰神欲绝,诚异日词林一掌故也。闻之,喜甚。谨步原韵以报小沙龙座上诸老。”诗云:

盛世诗翁赞大同,讲筵分赐密云龙。

我生何幸沾其溉,胜似千篇太白钟。

当其时,兼翁鸿篇和我的和作,曾在朋友圈传播。但因时过境迁,已不易寻得其踪迹。近日,承海上友人黄思维兄相助,自陈九思、周退密先生遗著中,觅得相关资料数则,谨移录于下,以飨同好。

其一,陈九思《转丸集》(二续)三首。

1.《晨诣兼于阁清话归后赋呈兼老》(1985):

寒吹迎新霁,相看道胜常。

健从诗笔验,谈竟晷时忘。

寥落沙龙侣,夷犹翰墨场。

自怜精力减,归步屡踉蹡。

注:施议对尝称兼于阁为小沙龙。

2.《兼老词宗八九眉寿,敬呈俚句,用侑瑶觞》(1985):

著书岁月正优优,高踞淞滨百尺楼。

四海诗名尊一老,九旬仙耦庆双修。

沙龙室雅何嫌小,瓠圃风清不畏秋。

恰是荷花生日日,碧筩杯酌缓添筹。

3.《次韵兼老丙寅元日抒怀诗,即贺其九十眉寿》(1986):

茂苑沙龙屡合并,谈诗读画共南荣。

敢云此事非关学,失笑羣儿浪得名。

一代风骚扶正雅,百年琴瑟畅和鸣。

闲居偏有忙人债,快雪时晴砚不晴。

注:求书求诗求画者踵相接,伏案忘疲。

其二,陈九思《转丸集》(三续)三首(1987)。

1.《兼老假文史馆设九一寿筵,柬邀作陪,走笔赋谢》:

吾宗一大老,眉宇照乾坤。

名以文章重,人钦齿德尊。

称觞开别馆,侍坐列诸孙。

添附沙龙客,仍叨醉饱恩。

2.《诣兼老问疾,并示琴趣、石窗、忍庵三君》:

偶示维摩疾,文章老巨公。

凉应苏病肺,倦尚理吟筒。

处世观无外,评诗执厥中。

沙龙仍旧侣,沆瀣素心同。

注:诗话续编写竟付梓。

3.《壶因陈兼与先生挽诗》(二首其一)丁卯仲冬

晚交壶因公,谊实兼师友。

高卧茂南坊,人望若山斗。

诗书画三绝,并世罕侪偶。

诵我瓠圃吟,揄扬不去口。

感激得知音,沙龙初奉手。

娓娓挥麈谈,快逾饮醇酎。

其三,周退密《文史馆感旧录》陈兼与条联语云:

沙龙谈艺,群钦祭酒,名山事业留诗话;

文馆荐贤,青及鲰生,六一风流满海隅。

注:君为当代海上之一大词宗,其年辈远接陈弢庵(宝琛)、郭啸麓(则

沄),近揖李拔可(宣龚)、许疑庵(承尧)诸老。平生爱惜朋友,奖掖后进,六一风流,士林共仰。为亡友序刻诗集,阐幽显微,尤为人所乐道。君工诗词,善书法,偶画山水兰竹,亦为文人画之极则,为世珍重。方君在日,开阁延宾,纵谈艺事,当代词学博士施议对曾誉之为“茂南(君住茂名南路)小沙龙”。登其堂者多受熏炙,凡有质疑问难,无不各得其所愿以归。鬓丝禅榻之畔,茶烟轻扬之中,不佞亦深沐恩泽之一人也。君曾自记一诗云:“谈艺清茶一盏同,寒斋亦号小沙龙。题诗早已纱笼壁,胜听阇黎饭后钟。”可以想见其清况矣。

其四,周退密《文史馆感旧录》陈九思条联语云:

一祖三宗,世以君爲後山;

同年晚進,何喪我以良友。

注:君亦以陳兼與丈之薦,於一九八八年與予同時進館,以高年耳聾,又不良於行,只至館一二次,故知君者甚寡。君爲“茂南小沙龍”常客,以童年在閩,故能操閩語。小沙龍中,陳兼丈、陳琴趣(澤煌)丈均閩人,三人交談,悉用閩語,一時蠻音鴂舌,聞之懵然不悉其所語爲何也。

其五,周退密《退密楼怀人诗,丙寅岁末怀人绝句四十首》(福州陈兼与先生)云:

兼于阁上老词宗,旷世才华间气钟。

雅集名腾称五老,更多人说小沙龙。

注:先生住茂名南路,每周五,同人集兼于阁瀹茗谈艺。施翁北山称之为五

老会,施君议对称之为小沙龙。言各有当,均纪实也。

其六,周退密《退密存稿》二首

1.《壶因词丈八十九生日。檃括近日谈屑,缀为韵语,媵诸斗酒,以介眉寿》(六首其二):

兼于阁子小沙龙,盟主齐推陈孟公。

评骘时贤欲千辈,诗风振起在吴淞。

注:公著《兼于阁诗话》即可问世。

(原载《退密存稿•蔓草集五七言絶句》)

2.《壶公卧病日久,未有起色,怀念靡已,怆然得此》:

沙龙问业补蹉跎,謦欬亲承受益多。

只恐风流从此絶,人间莫挽是沉疴。

(原载《退密存稿•芳草集七言絶句》)

其七,周退密《西江月》(茂南沙龙往事答遨公,仍用原韵):

忆昔沙龙盛日,座中书客诗俦。清言妙语杂轻讴。忘了午鸡啼候。

尽有光昌岁月,更无六一风流。骑箕往矣各千秋。愧我自私自寿。

注:茂南沙龙雅集例在周五上午,向午鸡鸣,来客各自散去。予以寓居较近,每先至迟退,期多聆兼与丈教诲,辄逡巡不忍离去。

(刊于《退密诗历二续》)

其八,四月十四日思维来沪枉存,并出示丁亥清明追怀许白凤翁诗。感念畴昔,怃然有作。步元韵。

姓氏昔传丁卯桥,亭桥一老去迢遥。

十年我愧沙龙客,杯酒君同绮席邀。

捏粉成孩真易易,仰天长啸自超超。

读书养气吾侪事,利剑磨成岂一朝。

注:上世纪八十年代余初识许君于茂南沙龙文燕席上,嗣后但通鱼雁,

不再见面。

(原载《退密诗历续编》)

又,2004年甲申冬至于安亭路拜访周退密先生,一见面就说及小沙龙事。2007年3月27日,退翁有《贺新郎》见和。题称:“次和施议对博士赠言之作”。词曰:

乍见当头月。记年时、云輧远降,光生林樾。忆昔沙龙曾把晤,一纸藻

留鸿雪。更贶我,琼枝玉叶。七寳楼台争涌现,聚骚坛、文献难抛撇。周柳

步,二窗辙。

沉舟侧畔千帆灭。历风霜、崦嵫送老,那能成佛。十大华严

参未了,看破红尘透彻。挽不住,长离轻别。落絮飞花皆过客,问何如、栩

栩蒙庄蝶。歌古调,两情切。

注:予识君在陈兼与丈之茂南小沙龙,已近三十载。甲申年冬,又承君由澳

门来沪偕夫人枉过,亦欲三载矣。年前君以手编《当代词综》全四大册见赐。

当代名家,网罗殆遍,虽葑菲亦在所不遗,则尤感且愧矣。

词与附注,忆昔抚今,思绪万千。想不到异日词林掌故,尽在当日经意或不经意的记述当中;今日还原历史真相,同样不能忘却当日的沙龙把晤。

兼翁长退翁十七龄。1987年12月29日,兼翁离世。清茶谭艺,碧纱笼壁。茂南小沙龙当日这段风雅韵事,随著兼翁而去,但薪火相传,生生不息,退翁在安亭草阁,仍为诗坛树立一面旗帜。绛帐春风,二十一世纪新一代倚声家,纷纷入其帐下。一时间“歌古调,两情切”,总是让人勾起二十年前茂南小沙龙的记忆。退翁于2020年7月16日离世,享年一百零七。为《当代词综》朋友圈最享高寿的一位作者。

(三)沈軼劉与繁霜榭词札

沈軼劉(1898—1993),原名桢,以字行,上海川沙人。早年毕业于上海中国公学中国文学系。历任福建省立高级商业职业学校等校教职及福建《南方日报》编辑。1949年后退居上海浦东高桥镇之繁霜榭,为乡村农民,直至上世纪九零年代,始“农转非”,并住近“保税四村”,为城市居民。先生学问渊博、诗什倚声骈散古文无一不工,而于诗词犹有独到见解及精深造诣。晚年结集《繁霜榭诗词集》,施蛰存为之序,谓其雄於詩,進於道,可鳴則鳴,不可鳴則默爾。是皆鳴之善言其志者。诗词集附词札二十四则,先在北京《中华诗词》第一辑发表,后在香港《大公报》艺林副刊刊行。艺林主笔马国权及关礼光二先生颇极赞赏。此后,不断索稿。先生在家徒四壁缺乏图书参考的情况下,凭著超人的记性和才识,继续笔耕,直到逝世之前的一二个月。我与先生神交多年,但第一次见面是在1990年秋。在此之前,盼望相见,只是一年过了又一年,十分担心于陌路相逢,未曾相识。于是,此番聚会,雀跃欢欣,相与谈诗论词,不分昼夜;又一起走田埂、逛街市,流连风光。我有一首小词,记录当时情景。调名:《满庭芳》。题称:“庚午秋日访沈轶刘词丈”。序云:“沈轶刘先生,九三高龄,当代词学名家。居上海浦东吴淞口之繁霜榭。与余神交多年而未相见。此番聚会,雀跃欢欣。相与说诗论词,不分昼夜;又与开门揽胜,无尽意趣。有以‘能写萧疏唯老柳,略分惆怅与斜阳’名者,或问于先生,先生曰:北宋诗之后而非唐诗也。先生曾录所作《题长江万里图》见示:青海从天下,高帆落洞庭。江流一万里,渔火两三星。有客烧兵去,何人击楫听。西风驰海色,陈迹扫东溟。个中消息如何,似可探知一二。因赋。”词曰:

陌路相逢,未曾相识,争知岁月匆匆。一朝来到,楼榭正霜浓。毕竟使君就是,当年少,想象非同。相思梦,者般情味,几度醉颜红。

融融。携手共,田园阔步,市井观风。问诗兼唐宋,词以谁宗。老柳萧疏闲辨,此而外,又甚为工。长江上,奔流万里,三两逐归篷。

歌词小序有“能写萧疏唯老柳,略分惆怅与斜阳”句,圈内朋友颇多点赞,而先生则不以为然。曰:“此宋诗之后而非唐诗也。”并曰:“宋人做诗有绝技,即将死蛇弄活;犹如后世所谓拟人化。”两句话,说明宋与唐的区别。除此以外,先生还以自己所作《题长江万里图》一诗,让体悟其中消息。这是对于诗的见解,至于词,早在这次见面之前,先生就曾在通讯中提出:“词综稿拙见以为宁缺毋滥,首须尽删无内容之应酬及庸烂平俗毫无意义之什,注意气格,褒贬愈严,去取标准自然不高而自高矣。”何谓气格,先生未曾说明,只是借我拟屯田的一首小词指出:柳永词颇能极尽铺叙展衍之能事,但于气格二字似稍嫌不足。具体事证如何,有兴趣朋友可进一步加以探寻。

总之,通过朋友圈,颂其诗、读其书,知其人、论其世,为词综编纂在材料搜辑、经验吸取等方面提供先天条件,这是《当代词综》这一当代词总集所以创造“可一而不可再”机会的原因之一。以下说史观与史识,这是《当代词综》这一当代词总集所以创造“可一而不可再”机会的另一原因。