白马寺位于洛阳市东12公里。座北面南,背依邙岭,面对洛水,是中国最早的佛教寺院,尊称为佛教界的“释源”和“祖庭”。

图片来源网络,如有侵权联系删除

图片来源网络,如有侵权联系删除

据史书记载:东汉永平十年(公元67年),印度高僧摄摩腾和竺法兰,应东汉明帝之邀请,不畏艰险,拔山涉水,不远万里,用白马驮佛经、佛像来到东汉都城洛阳,传授佛教圣经。

为感谢两位高僧到来和白马驮经的功德,第二年,汉明帝敕令在洛阳城西兴建佛教寺院,取名白马寺。让两位印度高僧在这里传播佛教文化。

《洛阳伽篮记》说:“白马寺,汉明帝所立也,佛入中国之始。”

《水经注》说:“金光流照,法轮东转,创自此矣”。

两位高僧在这里译出了第一部汉文佛经《四十二章经》。作为中国第一座官办寺院,白马寺是佛教在中华大地赖以发荣滋长的第一座菩提道场,历来被中国佛教界尊誉为“中国第一古刹”。白马寺成为中国佛教文化的发祥地。寺内现存的碑刻、器物拉开了佛学在中国大地大规模传播的序幕。

寺,是中国古代官署的称呼。如《左传注疏》所说:九卿所居之处谓寺。自白马寺始,寺就逐渐变成了中国僧院的泛称。

《事物纪原》说:“汉明帝时,自西域以白马驮经来,初止鸿胪寺,遂取寺名,置白马寺,即僧寺之始也。”寺院的创建,给开展佛事活动,宣传佛教教义,传播弘扬佛法佛教提供了场所。

寺院还是供奉佛、菩萨的圣地,是藏经、律、论诸圣典的宝库,也是佛门弟子生活和修持的净土。寺院还具备传播知识、交流信息、接近人民的作用。它还兼备有生产经营和提供慈善事业等社会功能。

公元7世纪,出生在洛阳偃师市侯氏镇陈河村的玄奘法师访问古印度,探求研究佛经,引印度佛教到中国。吴承恩所写的以玄奘为主的神话小说《西游记》,充分写出了取经道路上的艰难险阻,用不屈不挠的毅力,排除种种万难,终将印度的真经取回中国。千百年来为全世界佛教界和爱好和平的人民所敬仰。为中、印两国人民的友谊写下了辉煌的历史篇章,为两国人民崇敬和颂扬。

白马寺建成后,中国佛教日渐兴盛。西晋时洛阳已有佛寺42所,到北魏时已有1367座寺院,当时称洛阳为佛国。中国的佛教由河洛到江汉,九州起庙,五岳树塔。

《洛阳伽篮记》载:“争写天上之姿,竟模山中之影,金刹与灵台比高,广殿共阿房等壮。”逐渐形成了独立的寺院经济。西域高僧佛图澄长期在中国北方和洛阳传教。他为僧众团体制定了法规、仪式,为汉族地区的僧伽制度打下了基础,并整理了汉译佛经,写出了《综理众经目录》。随着佛教的深入传播普及,出现了一批研究佛学的僧人,称佛教学派。

白马寺为一所坐北面南的长方形院落,南北长239.5 米,东西宽限135.6米,占地3.25万平方米,加上院外共4万平方米。保护范围向南至郑卢公路,北围墙外20米,西围墙外125米,东围墙外150米并如琇墓、德浩墓在内。

现存建筑主要有寺院和齐云塔院两部分。在寺院的中轴线上,从前至后依次为山门、天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、清凉台、毗卢阁等主要建筑,这些都是明代的建筑风格。辅助建筑有门头堂、云水堂、客堂、祖堂、斋堂、玉佛殿,分列中轴线两侧。

新建有钟楼、鼓楼、藏经阁、法宝阁等。齐云塔院的主要建筑为齐云塔和新建的观音堂。

齐云塔本名“释迦舍利塔”、“金方塔”、或“白马寺塔”。齐云塔之称谓出自清代如琇,是他依据汉明帝创建齐云塔的记载而改用其名的。

该塔为四方形、密檐式13层,总高25.07米,塔基为边长7.8米的须弥式座。所用青砖长0.45米,宽0.22米,厚0.11米,第一层塔檐之下砌以仿木构成。普柏枋与一斗三斤斗拱。再向上每层均用多层小砖叠砌出塔檐。每层塔檐第一层砖下,皆饰砌以菱角牙子,自第六层起逐层内收,塔顶覆以宝瓶式塔刹。外轮廓作抛物线状,造型别致,线条柔和流畅,塔内有踏窝,可攀登。至十层向南有门,俗称“南天门”。出此门由塔外向上,再登三层,可至塔顶。

在塔的西南一碑楼中,保存有金、明时期石碑各一通。该金代石碑为李中浮所撰《大金国重修河南府左街东白马寺释迦舍利塔记》碑石(附碑文)。

白马寺现存佛教造像40余尊,多为元、明、清代所造。大雄宝殿的干漆造像三世佛、二天将、十八罗汉,系1973年由北京故宫大佛堂迁来,是一组价值极高,驰名中外的佛教文物瑰宝。天王殿的四大天王,大佛殿的一佛二菩萨,大雄殿的韦力天将,接引殿的一佛二菩萨,毗卢殿的一佛二菩萨,均为佛教文物。白玉佛一尊,高1.38米,结伽跌座,面目慈祥,雕功精湛,是1988年从邻国缅甸迎回来的。

用于供佛礼佛的各项佛事法物。有铜的、铁的、木的,除白马寺原来存有外。1973年从故宫调拨过来一批,大佛殿悬挂的大钟,为明代所铸,大钟造型古朴,为洛阳八景之一,马寺钟声所描绘。

白马寺作为中国佛教的发祥地,历代都有中外译师,名僧在寺内译注佛经。中国现存最早的佛教经录《出三藏记集》《高僧传》均为汉地首部佛典,《四十二章经》即是在白马寺内译。第一部佛教戒律《僧祗或心》在白马寺译出后,成为汉地有戒律之始,西晋时竺法护所译要籍。其中不少出于白马寺所译。曾出于、存于白马寺的佛籍有:《四十二章经》、《佛本行经》、《安般守意经》、《道行般若经》、《僧祗或心》、《无量寿经》、《正法华经》、《十地经论》、《金刚上味陀罗尼经》、《善导行西方化导文》、《大方广圆觉了义经》。

白马寺现存在碑碣、塔志、石刻、碑碣共有31通方,其中宋代3通,金代一通,元代三通,明代七通,清代十四通,民国二通,塔铭一方,石刻十余种。这些碑铭石刻记载了白马寺历代修葺建设的情况,是研究白马寺创建沿革、兴盛废衰和各个朝代政治经济文化的珍贵实物文字资料,将更了解官办寺院在历史的特殊地位。

图片来源网络,如有侵权联系删除

图片来源网络,如有侵权联系删除

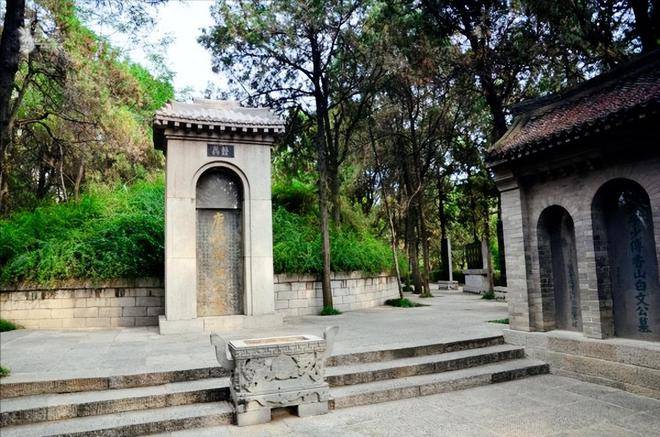

白马寺的墓地,主要是埋葬建寺200年来在白马寺礼佛诵经、净心修持的高僧大德,比丘沙·弥为数甚多。但因时间久远,通过历代为争夺领导和统治地位而引起的战争,使墓冢和塔林大多已毁。现存的有:摄摩腾、竺法兰墓。

墓地位于山门以东,两侧围墙之下,呈圆丘形,青石围砌,高3.2米,经8.7米,周围植松柏、翠竹,墓前有碑,拱形墓顶。摄摩腾墓前石碑上刻“圣旨”“敕赐”“汉启道圆通摩腾大师墓”,竺法兰墓碑上刻“圣旨”“敕赐”汉开教总持竺法大师墓。为明“崇祯七年(1634年)由河南府事尹明翼”重立。两人均为印度人,东汉永平十六年(73年),摄摩腾圆寂于白马寺,竺法兰于60多岁时也圆寂于白马寺。他们毕生弘扬佛法,为中、印两国人民的友谊写下了辉煌的篇章。

龙川墓,在1978年10月。白马寺村民在平整土地时发现元白马寺龙门和尚舍利塔基,墓内有汝瓷盘一件,墓志一方。上刻“龙川和尚舍利塔志”长0.5米,宽0.45米,厚0.15米,楷书20行,共283字,塔志为青石质。是研究白马寺史的重要珍贵文字资料。

如琇墓,位于寺院外东150米处,墓冢不存,仅存寿塔。为清雍正九年(1731年)建,塔为方形,五层,密檐式,通高约九米。正面嵌刻石一方,书“传临济正宗第三十五世颖石琇禅师之塔。”在寺内毗卢阁保存有如琇寿塔铭文。

德浩墓,在寺院东墙外。墓冢呈圆丘形,高2.5米,径6.5米。周以青石围砌,墓前立一石碑,高1.48米,宽0.55米,有碑亭,青石质。上刻有“受委重建白马寺”“传临济正宗第四十五世留云堂上第十四代德浩法老和尚之墓”。碑两边有对联一副“为佛教流源秉委重建尽瘁鞠躬死而后已”;“慨道场未就誓愿再来现影垂迹完此前功”,横批“只履西归”。

寺西墓地,是历代僧人一处大墓地,现已平毁,仅余无潭师塔记碑和福庵寿公墓碑。无潭禅师塔记碑:“全名为祖庭释源白马寺住持无潭禅师口口舍利塔记”碑,通高3.75米,分三层。下为八面体石座,高约1米,座上立高约二米,长宽各0.64米的方柱,上刻文字,此碑建于明隆庆三年(1569年)。

福庵寿公和尚墓碑紧挨无潭禅师塔记碑,高1.24米,宽0.54米。上题“明圆寂释源第十代住持福庵寿公和尚墓”。上绘佛像,福庵寿公卒于万历四十一年(1613年),碑立于万历四十四年。

在古老的中原大地,十三朝古都洛阳城东,中华佛教祖庭白马寺西侧。现在又矗立着一座占地面积6000平方米,建筑面积3450平方米,雄伟壮观的巴洛克建筑。这就是印度政府投资1000万元修建,白马寺负责管理的印度风格佛殿。

这座巴洛克佛殿建筑,是印度政府在国外捐建的第一座佛殿。佛殿参照世界文化遗产印度桑奇大塔的风格设计建设,佛殿建筑面积3450平方米。主体建筑由大佛殿,南北东回廊,牌楼,水系等构成,建设方案和资金全由印方提供。装饰材料全部采用造型精美的印度本土黄砂岩石材,殿内主佛是在印度雕刻后运抵中国洛阳白马寺。

佛塔的设计者,为印度设计师阿克萨亚·金。其设计参照了世界文化遗产,印度桑奇大塔。在白马寺按1:1比例进行仿建。

走进大殿可以看到,建筑下部呈圆柱形,直径约24米,上部为穹顶结构,直径22米,高21米,顶部安装有玻璃天窗。自然光从天窗透射下来,照射在殿内佛像及周围,整个部局通透敞亮而不失威严。

在阳光的照射下,佛殿远远望去如一座土黄色的城堡,大门前,左右立着两座通体,高约两米的夜叉神雕像。头缠大头巾,耳着圆形饰物,上身裸露,下身穿齐膝短裙,肌团块分明,双腿直立,两脚作八字形与中国传统夜叉迥然不同。这是印度美男子造型。

无论是佛殿的塔门立柱、横梁、回廊还是外墙,到处都有石头雕刻。单体大的有半人高,小的不到一个指头,有不同的服饰、人物还有大象、骏马。有菩提树、莲花植物,十分精美。这座佛殿尽管是复制,但在中国大规模呈现仅此一处,非常珍贵。

图片来源网络,如有侵权联系删除

图片来源网络,如有侵权联系删除

从2003年6月提出修建印度风格佛殿,到2010年5月29日白马寺印度风格佛殿落成仪式举行,历时六、七个年头。在中、印建交60周年之际,印度总统帕蒂尔,中国全国政协副主席王志珍,出席佛殿落成仪式并为佛殿剪彩揭碑。

白马寺印度风格佛殿工程,它包含着印度两届政府对中印交流的重视,对中印两国世代友好的向往,也包含着印度人民对中华佛教“祖庭”白马寺和摄摩腾、竺法兰两位高僧的敬仰。它是见证当今中印佛教文化交流的不朽丰碑。必将在两国友好交流史上留下新的一页。

白马寺是洛阳人民的骄傲,中国人民的骄傲,也是全世界爱好和平人民的骄傲。它将以崭新的风貌,满载着佛教文化的圣典,为全世界永久和平,安康祈福。

重修释迦舍利塔记

大金国重修河南府左街东白马寺释迦舍利塔记

浮图氏之教大矣哉,本西方圣人之设教也。迨乎东汉明帝时,则有若三藏曰摩腾、竺法兰,以白马驮经四十二章始,流传教法至于中州。是时乃卜府皇城之东二十余里,建精舍度僧徒,创曰白马寺。中州之人奉释氏者,此自始。劂后,敬供香火,相传魏、晋、隋、唐而下,迄千有余岁不绝。洎五代之后,粤有庄武李王,施已净时,于寺东又建精蓝一区,亦号曰东白马寺。并造木浮图九层,高五百余尺。塔之东南隅有旧碑云:功即落成,太祖睹王之乐善,赐以相轮。王之三子,又施宅房廊裹角龟头等仅百间。每遇先大王夫人远忌等日,逐年斋僧一千五百人以崇追荐。又一百五十余年至丙午岁之末,遭劫火一炬,寺与浮图俱废。唯留余址,鞠为瓦子堆,茂草场者,今五十载矣。往来者视之,孰不咨嗟叹息焉!噫!天壤之间,古今而来,事之废兴,何代无之,莫不系时与数而使之然,而又奚足怪!物极/必反。无何,果彦公大士,自浊河之北抵

,睹是名刹,荒秦丘墟,彷徨不忍去。一夕遽发踊跃,持达心,乃鸠工食造甓。缘行如流,四方云会,不劳余刃而所费瓣集。因塔之旧基,剪除荒埋,重建砖浮图一十三层,高一百六十尺,徘徊界宇,洞并龟头一十五所,护塔墙垣三重,甘露井又立古碑五通,左右焚经台两所,杈子并塔门九座,下创修屋宇二十八间,门窗大小三十七座,其余不可具纪,不逾年而悉就所愿。恭以临济之宗,无畏之坛,谨持六斋。幸遇明天子在上,太守百里贤士大夫在位,抑又天时、物数,若合符节焉。可见非我栖岩彦公乘时一举手,孰能起废嗣/兴,致巍巍之功德如是乎?于告成之明日,丐李中孚以记其事。中孚于庄武王系六代,粗知其要,义不当辞,是可书也。时大定十五年五月初八日,于是乎书。

修塔会首忠显公口忠翊公立石。

文林郎行河南府洛阳县主薄冯焕,武义将军行河南府洛阳县尉骁骑尉孙口,宣威将军行河南府洛阳县令上骑都尉广陵郡开国子食邑五伯户高师旦,定远大将军河南府判官轻车都尉漆水郡开国伯食邑七伯户子律重哥。俗吾卫上将军河南尹上护军彭城郡开国候食邑壹仟户食实封壹伯户唐括乌也建。

作者简介:程卫东,男,1947年生,洛宁县大原村人,县政府烟办原副主任,2008年退休,中国收藏家协会会员,中国国学研究会会员,洛宁县姓氏文化研究会顾问,洛阳市姓氏研究会理事。