“布衣作家”——李凤志

江其田(吉林)

提起李凤志先生,在大安,无人不晓,无人不知,他的名字因文章而出。在50余年间,他曾经发表散文、诗歌千余篇(首)。这是一位农家出身的骄子,在他半个世纪创作的文学成果,令人羡慕不已。

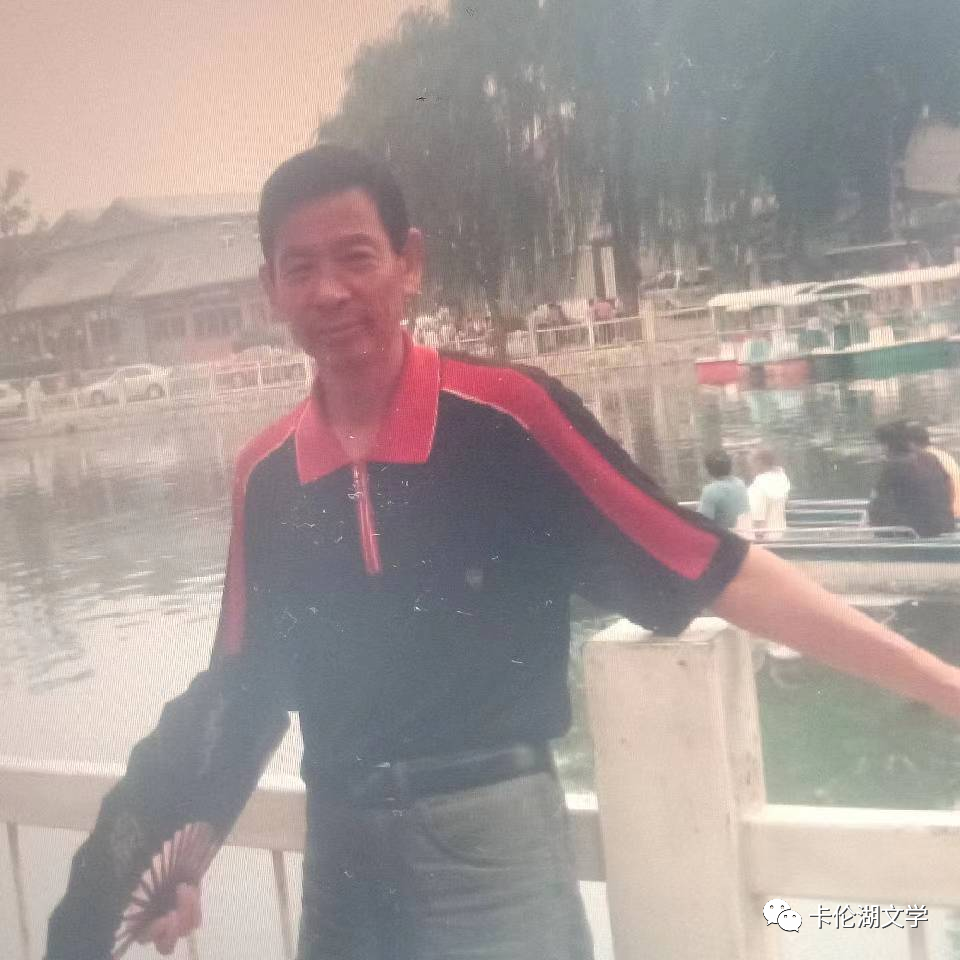

凤志先生,1952年出生于吉林省大安市舍力镇纳莫克村(民权村)一个农民的家庭。字习之,号布衣。笔名春风、夏雨、秋叶、冬雪、天一等。现为吉林省作家协会会员、长白山诗社社员、东坡赤壁诗社社员、松原市诗社副秘书长、华东散文学会会员。他的诗歌、散文曾50余次获全国诗文大赛奖,其中:《走过昨天》一书,荣获“松原市查干湖”文学奖二等奖;他的40余篇散文,分别入选进《中华散文精粹》、《世纪末的强音》等18部书中,有156首诗被收进《中国当代诗词选》和《1998中国诗群》、《中华当代律诗精选》等11部诗集中,有4本散文集,被“中国当代作家代表作陈列馆”收藏;还有近百篇文学作品,被“中国当代文学艺术作品展藏馆”“中国当代作家代表陈列馆”“难得书画院”等单位收藏。他的名字收录到《中国名人大典》一书。从上个世纪九十年代到如今,先后出版了诗集《静谧斋诗词选》《九六诗选》《丁丑诗稿》《虎寅诗草》《岁月留痕》;散文集《平凡岁月》《岁月情结》《心湖微澜》《走过昨天》《但愿人长久》;随感集《尘缘随感》;游记《山水相约》《走遍中国》《行走天下》《走遍天涯》;读书札记《书海漫游》和自传体文集《人生六十年》等20余部著作,可谓文学创作硕果累累,达到了顶级水平。

凤志先生生在农村,在农村生活了20来年,他对农村的一草一木,对故乡的情结,对故乡眷恋的那种感情,是那么的深,是那么的浓,故乡的情结,始终萦绕在李凤志的心中。从他的作品里可以得到充分的注释,如:《故乡的老井》《乡下的炊烟》《故乡的老宅》《黑土地的情结》《家乡的小河》《村边的杨树林》《放牛》《拉洋草》《刨茬子》《我本来自农村人》等篇章,无一不在彰显着他对故乡情结的厚重。特别是在《黑土地的情结》一文中,他把对故乡眷恋的情结诠释到了极致:“在外闯荡几十年,看过了多少的云,跨过了多少的桥,爬过了多少的山,趟过了多少的河,但我的魂,依然在故乡的老宅里,我的根,依然在故乡的黑土地里。离开故乡的日子里,不断变换着生命的空间,不断探索中,始终承载着黑土地的情思。萦绕在心中的,挥之不去的,永远是那黑土地的情结。不管是西装革履,还是运动休闲,骨子里散发出来的还是那淳厚的泥土芳香,情感的底片依然是那黑黝黝的土地。黑土地,一直支撑着我的胸襟和抱负;一直规划着我的行踪和轨道;一直孕育着我的气度和才干;一直统摄着我的灵魂和生命。黑土地,永远的情结。”是的,在他的血管里,始终流淌着农民的那种真诚坦率之血液,始终洋溢着农民的那种朴实无华之精髓。凤志先生对书籍的酷爱,来自他的父亲。父亲虽然是个农民,可他识文断字,喜欢读书,家中的藏书有几大箱,约70余部,而且都是古书,还有一些是线装的。在父亲的熏陶下,他开始读这些古书。在小学毕业时,他已读完了中国四大古典名著。还有《三侠剑》《薛里征东》《秦英征西》《罗通扫北》,等等,直到现在,《三国演义》的开篇词、《红楼梦》里的《好了歌》,他还能一字不落地背诵下来,真的让人从心底佩服他的记忆力。因此,凤志先生自己也说“如果没有父亲的引导,肯定没有我今天的文学成果。”也正是在这种文化的熏陶感染下,他从小就不知不觉地把自己放到了书里,一放就是半个多世纪。也许书籍是生命善待他的一方净土,他的聪明与才智、安详与平静大多来自于书籍。随着年龄的增长,对于这一点,他体会得越来越深,不管遇到多大的困难,他都能从书中找到办法,自我解脱,“书中自有黄金屋”,他真的爱书胜过金钱了。女儿李筱寒,在《一个追赶太阳的人》一文中这样写到:“爸爸出身在一个世世代代的农民家庭。那是塞外草原深处的一个村庄,至今还是那么贫穷,爸爸在这个村庄里生活了整整二十年,直到考上学后,才离开了生他、养他的故乡。”正是这个贫瘠的村庄,给了凤志先生梦幻的童年和憧憬的少年。他喜欢故乡的宁静与安详,他始终忘不了故乡的一草一木,故乡的山山水水。童年时,在哪片树林里捕过鸟,在哪条小河里抓过鱼,在哪个水泡里打过水漂,在哪个草甸上捉过蝈蝈,等等,至今,他毅然记忆犹新。于是,他写下了《捕鸟》《打水漂》《划冰车》《捉蜻蜓》《放爆竹》《冻冰灯》《贴年画》《苞米花》等数十篇怀念故乡、怀念童年时代,具有浓郁农村生活气息的优秀作品,这些散文,无不对故乡的牵挂,字里行间都裸露着他的童心、童贞和童趣,读后,为之感动。1998年8月,凤志先生出版了散文集《岁月情结》。《岁月情结》辑录了他30来年创作的散文80余篇。白城市档案局原局长王玉芝读了《岁月情结》后,不无感慨的写道:“与凤志未曾谋面,是从朋友那喜得他的散文集的。只读了两篇,便爱不释手了,一口气读完了全集,被深深地感动了,这是从来没有过的感动。他写出了我心中皆有,而笔下全无的生活积淀与灵魂的感悟。于是,又精读第二遍,这一遍是在咀嚼。掩卷沉思,感到灵魂在震颤,思想在净化,人格在提升,完全融入了《岁月情结》的情节中去了,我真正的感悟到生活的质点和亮色。”的确,凤志的诗文,感动了一代又一代人,上至白发苍苍的老人,下至活泼可爱的少年,他那一篇篇脍炙人口、朴实无华的作品,曾让多少读者潸然泪下。凤志先生在《岁月情结》中,倾诉自己的生活经历,他能以那柔情似的情感,用简练坦诚的方式表达出来,而且又是那么地平易近人,情真意切。看他的文章,犹如相互间在用心田交流,涓涓潺水,沁人心脾,绵甜长久,不可忘怀,是一种美的享受。这种强烈的效果,源于他《岁月情结》中的那些精彩动人的篇章。

朴实,是《岁月情结》这部书的命脉,也是非常耐读的重要原因。不仅故事实在,都是经历的人和事;而且语言实在,来自于民间,来自于大众,是生活的提炼与升华。这种源于生活,高于生活的文集,之所以受欢迎,就是因其饱含着希望与寄托。希望的是,广大作家都能植根于人民大众的土壤;寄托的是,让每个人都要更加地珍爱生活,彼此用自己的方式,不断追求幸福和充盈,用真实,给社会一个完整的心境,更好地无悔人生。

可以这样说,凤志先生的散文集《岁月情结》,是流淌着时代主旋律的散文精品。是他以一颗赤子之心,踏着传统的脚步,和着时代的脉搏,点燃亲情、友情、爱情和乡情,碰撞迸发出来的灵感火花,这一篇篇感人至深、灵魂倾诉的真情告白散文,真诚地呈现在读者面前,让读者顿开茅塞,感悟到人生的真谛——无愧无悔,无怨无悔! 读凤志的《尘缘随感》,总感觉有一种力量把人带到一片新的境界,令人回味无穷,引起思绪共振。《母亲静静地走了》中,母亲一句“我们不占小便宜”的话,影响作者一生。其实,这不是凤志一个人的经历,而是许多同龄人甚至几代人的体验,作者将这句话铭刻心底,并以这句话为座右铭传给下一代,内涵丰富,令人深思。《尘缘随感》中有几篇游记散文,引起读者浓厚的兴趣。作者除了把跃入眼帘的美景展示给读者之外,还留给读者不尽的思考和启迪。正如刘勰在《文心雕龙》中所言:“登山则情满于山,观海则意溢于海。”作者每到一地,所见所感与众不同。去长白山、延边的人并不少,其中有人写了多篇游记文章,我也看了许多,但总感觉能表达真实感受的少,不是玩弄词藻,就是抄袭地方史志,全无新意。凤志的游记散文短而精,文字简练,情真意切,构思不落俗套,清新明快,读后掩卷,仍令人神往。《圆梦登上长白山》便有如此的魅力。读者被作者挽着手臂一同登山观景。景随车行,车行景移,山陡路滑,有惊有险,险从路上来,惊随车行起,一颗心被悬起,到达目的地,心中的一块石头方才落地。《延边纪行感慨多》,这一篇情感四溢。刘璟元在读李凤志《尘缘随感》中这样写道:“读这本散文集,突出的印象就是作者把诗才、文才融合得恰到好处。有四本诗集为证。他的诗朴实无华,语言自然天成,清丽明净,以诗的情韵和功力去写散文,明显占有感性、理趣、语言和艺术技巧上的优势。这使他的散文洋溢着美文的温馨和色泽。以他独有的情感及缘物兴怀,触景生情,所见所闻,情动而词发,佳句妙语随之而出,给人以美的陶冶与享受。”2011年5月,凤志先生出版了《人生六十年》(中国文联出版社出版),共分十三章。从贫困故乡、欢乐童年、小学时代、中学时代、知青日子、白城七年、乾安蛰居、一直写道松原归宿;再从爱妻小芬、女儿欣欣、走遍中国、人生如菊写道文学情缘,文集最后是著名作家和记者为其写的评论文章,寓意深刻,从不同角度高度评价了凤志先生的为文、做人的高尚品德。著名作家王乘风在《朝圣路上的布衣凤志》评论这,写下了这一段文字:“布衣凤志”---您人生的写照!您不求高官厚禄,但求写意人生!您效仿徐霞客,带着梦想遨游在祖国的大江南北,用现实主义与浪漫主义的思维态势,写下了一篇篇感人肺腑的游记和散文。那些文字,饱蘸着您的一腔热情,闪耀着人性的光辉,自然流畅,催人奋进、发人深思、与人共勉。给人以美的享受,情感的共鸣。他的朋友刘璟元这样评价凤志的为人和为文,他说:“凤志的为人是广交朋友,仗义疏财,光明磊落,刚直不阿;凤志的为文是注重情感的真实,真理的启迪,道德的教化,情操的熏陶”。为文与为人是那样的统一,是那样的高洁,真可谓文如其人,人如其文。凤志重情,他深知亲情是人间永恒的主题,爱情是人生前进的动力,友情是人类生存的支撑。《写父亲一文用了二十年》,足见父子情深;《女儿不在我孤独》,舐犊之情催人泪下;《我要带你到天边》、《我不能没有你》,足见凤志是个好丈夫,对妻子呵护备至,三十多年如一日,痴情不改;《朋友》、《同学刘景元》、《王其之其人》,则是友情清泉的流淌,感人至深。凤志的散文,颇具文字修养功底,视野开阔,文思隽永,落笔从容,字里行间充盈着强烈的情感使读者心灵震撼。再者,他的知识面宽,在游记散文中汪洋恣肆,旁征博引,谈古论今,信手拈来,挥洒自如,游刃有余。《登长城感沧桑》中,从父亲讲述的“孟姜女哭长城”野史故事的启蒙到据史书记载:“长城修建于春秋战国,到了秦始皇时代……”以至康熙皇帝对修缮长城的独到见解,作者的思路清晰明明白白地告诉读者:“悠悠岁月,沧海桑田,古往今来,长城内外,征战频繁,几多白骨,抛尸荒野。伴随着一幕幕以长城为背景的历史悲剧的重演,人们渐渐地看到,不管统治者怎样不惜一切代价修筑和加固长城,以确保封建王朝的长治久安,千秋万代,但在滚滚的历史车轮面前,其结果统统变成一枕黄粱。”将传说与史料记载自我见解融合在一起,天衣无缝,恰到好处。令读者在欣赏长城的同时,得到了历史的启示。凤志的散文洋洋洒洒,娓娓道来,如小溪清流,无一不是他用真情感动人,无一不是他对现实生活的艺术概括,无一不是他对生命哲理的总结,他用激情把邈远的历史融进对祖国的热爱之中,彩绘出一幅幅淡雅清新的生活画卷,从而折射出他那纯洁的灵魂,高尚的情操,伦理的人性,所有这些,都来自他深厚的文学功底和丰富的历史内涵。凤志的散文与其说是叙事不如说是情感的一次次喷溢,流淌到读者的心灵深处,却又很少有冗长单调的叙述和描写,大多都是你我感觉到但又苦于写不出来的那种主体情绪和艺术感觉,如《父亲》《母亲静静地走了》等;有的则如相知几人在火炉旁娓娓地叙谈着童年趣事,如《玩冰车》《捕鸟》等;有的似春风满怀,坐拥温馨,以率然的思维勾勒出心灵的感悟,如《留恋平房》《贴年画》等;有的如地火穿空,将潜沉在灵魂深处的情愫,醇酽成一杯佳酿,燃烧出一种生命的取向,如《楼下的叫卖声》《标语口号引起的回忆》等;有的通过笃诚的笔触,将平凡人内心的独特审美品格,原汁原味地嘹亮成生命的浩歌,如《我要带你到天边》《鬓生华发心不改》等,从生活中捞取出的珍珠,带着荇水荷风,致人身心俱爽的同时,不乏一种情操的拷问!

拜读了他的散文,感慨万千,感喟于您驾驭文字的能力,旁征博引的娴熟。您丰富的文化底蕴,为我们描绘出华美的画卷!真是“腹有诗书气自华”啊!

2010年,凤志先生出版了诗集《岁月留痕》。著名评论家白蕾先生在为凤志先生的《岁月留痕》诗集作序时评价道:“凤志是一个赤子,总是昂着头颅,奔向冉冉上升的朝阳;凤志是一个战士,总是用生命的竖琴,去歌唱生活的芬芳;凤志是一个智者,总是用理想之钟,去撞响命运的礁群;凤志是一个充满血性的汉子,总是把真善美,雕塑成人格和文格。绚烂之极,归于平淡,豪华落尽见真淳。如果您读了凤志先生诗集《岁月留痕》,可以给他做出这样评价:激情脉动生命,爱情骚动诗歌。他总是以战士的职责、内省沉思的涵养、灵感顿悟的笔触,去经营调运一块块满含力度的方块汉字,去垒筑使命赋予的坚强要塞。他不屑于随波逐流,用“假、大、空”去唬人蒙人,他总是用蓬勃的青春激情、强烈的忧患意识、地火般奔涌着的光和热,去掀揭滴着苍翠的大幕,去广布灵魂深处的宣言。几十年来,凤志先生的创作始终围绕古体诗、近体诗,他对此情有独钟。他广读诗书,勤于思考,多方面汲取营养。一个好句子,一首好歌,一处好景,一则好事,都能激发他的创作欲望。他随身带着一个巴掌大的记事本,专门记录那些不期而遇的灵感闪现。每天早晨3点多钟,他就已经坐在他的6个书架购置的“王国”中,或凭窗眺望,或伏案疾书,任诗情在胸中鼓荡奔涌。从凌晨3点到早上7点,是他雷打不动的创作时间,呕心沥血的劳动,在他看来却是一种幸福。他说:“生活的坎坷与美好,精神的寂寞与彷徨,对周围事物的透视,对人性的剖析,在这个黄金的时刻,可以尽情放纵地流淌,我的新诗,也就汩汩而出……”1996年元旦,在妻子和朋友的大力支持下,他从过去20多年创作的近千首诗词中,精选出了77首,结集《静谧斋诗词选》出版;1997年,又出版了《李凤志九六诗选》,其中:收录了他在1996年12个月内创作的194首诗;1998年3月,李凤志在1997年创作的诗稿中,精选出190首,出版了《丁丑诗稿》。是的,凤志先生酷爱古诗。在他的生活里,几乎处处是诗,在他的笔下处处有情。每一首诗,都是他从丰富的生活积累中提炼出来的、最具典型意义的精彩画面和思想感情;每一首诗,都袒露着诗人积极向上的思想、大济苍生的愿望、九死不悔的情操和乐观自信的胸怀,风格豪壮激越,声调高昂慷慨。大有“带长剑兮挟秦弓,身首离兮心不惩”的跃然之风。给人以高视阔步、厚朴深沉,纵横捭阖、挥洒自如、章法森严、咫尺天涯的韵味。凤志的古体诗词,每一首都以情真见长。正如他的同窗好友刘璟元先生评价的那样:“诗贵真,也贵新,真则可信,新则可爱。所有作品都来自生活,言之有物。其中所描述的多是:切身感受,托物言志,借景抒情,虽不是句句珠玑,但诗味颇浓,且情真意切,回味无穷。读其诗,能使人感悟,能引起反思。彻底想起来,名利都是身外之物,只有尽一人的心力,使社会得到裨益,是凤志人生最愉快的事情。”作诗,无疑是凤志人生中最大的享受。喜欢旅行的作家,身上都有股浪漫的气息,都不安于现状,都想在旅途中激活自我、释放内涵,在大自然中勾勒别样的图画、唱支别样的歌。他就是这样一个喜欢独自一人背起行囊,流连往返在山水之间、徜徉在名胜古迹中的旅行者。他曾在散文《陶醉在山水名胜间》中写道:“‘仁者乐山,智者乐水。’我非仁智,但犹喜山水,更恋名胜,心如秋云,随风飘荡,一生追之梦之,立志走遍中国。”多年的旅行让他将自己融进了山水名胜和古人的情愫中。尽管有些名山胜水和名胜古迹,从古到今,有众多名人题过、记过、咏过,而到了凤志的笔下,那些名胜古迹却别有一番味道,让人耳目一新、境界一新。凤志先生说:“我酷爱旅行。面对山水,我可以把胸臆肺腑抑扬顿挫地吟哦出来;驻足名胜,我更可以把胸中垒块毫不保留地倾吐出来。”我认为,这是他的山水情,他将自己与山水相约的情结,铸成铅字奉献给世人。他每一本游记的创作,都是怀着强烈的歌颂山川、歌颂伟大英雄人物的使命感去完成的。辽阔宽广的塞外草原、风光旖旎的江南水乡、冰雪晶莹的粗犷北疆,都留下了他的足迹,每一个坚实的脚印都聚成了他恢弘的生命交响曲,动人心魄的旋律,就激荡于他的字里行间。凤志先生的游记,最显著的特点是其独特的表现性和品味性。他没有以局外人的身份去写山去描水,去刻意的描绘名胜古迹,而是置身于山水和名胜古迹之中,把自己溶进了山水之乐和古人的情愫之中。山乐其乐,水悲其悲,访古则与古人同愤,知今则与今人同欢。多篇佳作,以其移步换景的笔法,起到了移步传神的妙用。富有诗情画意,是凤志君山水游记的另一个显著特点,可以说,在他的游记中,大多画意淋漓,诗情饱满,融诗情画意于一炉。尽管有些名山胜水和名胜古迹,从古至今,有众多名人题过、记过、咏过,而到了凤志的笔下,却成了凤志笔下的山水,到了凤志的眼中,却成了凤志眼中的名胜。之所以如此,大都缘于凤志胸襟磊落,视觉敏锐,文笔独特的因素。凤志先生的游记,都充满着独特视觉的印象;每一篇游记都显露着独特个性的自由;每一篇游记都抒发着心灵被撞击后的情思,进而形成鲜明的形象、炽热的情感与深刻的哲理,也是他行万里路的见证。从辽阔宽广的塞上草原,到风光旖旎的江南水乡,从冰雪晶莹的粗犷北疆,到馨风醉人的细致南国,每一步坚实的脚印,都是他心灵缔造的音符,从而聚成恢弘的生命交响曲,动人心魄的旋律就激荡于字里行间。白纸黑字中,恢宏的是一个文人的开阔胸襟,激荡的是一个纯真汉子的铁血豪情。在这个日益浮躁、读书者渐渐稀少的年代,他却情愿倾尽家资去游历山水,最后把这山水相约的情结铸成铅字与世人分享,去感化世人,去教化后人,展现着纯真汉子的气概!人生离不开亲情、友情、爱情,人们也格外看重这三件事。凤志先生在文集中,他写关于父亲、母亲、爱人和女儿的故事,写姐姐、表兄、侄儿趣闻,也写同学、朋友的轶事,文章写得是那么丰富多彩,浪漫缤纷。读过之后,徜徉其中,自觉篇篇有境界,个个皆鲜活。不仅耐读,而且颇受启迪,在灵魂深处,引起强烈的共鸣。亲情延续人生,友情为人生增添光彩,爱情把壮丽的人生华章宣泄给世人,构建文明社会的进步和发展。譬如《故乡的老井》散发着淳朴的民风,“求雨”的故事唤醒他儿时熟悉的记忆。再如《人在旅途》蕴含着丰富的生活哲理,寓于人们对人生的思考。正如诗文所云:“人生如旅途,旅途如人生。人的生命始终行走在旅途上。”还有《爱,真的没有忘记》为人们展示了有情人的高尚情操。“愿借晴空双白鹤,碧云深处共翱翔”的炽烈;“洒尽人间相思泪,化作蝴蝶成双对”的浪漫......这些久远的记忆,蕴含着永恒的主题。特别是《我要带你到天边》的相濡以沫,让读者看到了凤志的清纯,读懂了一个男人的责任。在风风雨雨的岁月中,他保持着一颗善良而平常的心态。体味凤志先生的文字,字里行间无不流露出他对生活的切身感悟,每一篇作品,都会让人感觉到故事就发生在自己身边,而他只是一个记录者,一个能够将生活细节和体验清晰记录并升华的人。生活的种种经历被他视为创作的源泉,他用严肃的态度、超凡的思维、扎实的文底完成了一篇又一篇的诗歌、散文、随感。凤志先生说:“生活的坎坷与美好,精神的寂寞与彷徨,对周围事物的透视,对人性的剖析,在一次次的创作中可以尽情地放纵流淌,一首首新诗也就汩汩而出;一篇篇散文也就滚滚而来……”凤志平生喜欢旅游。登山则情满于山,观海则意溢于海。王玉芝女士在《洋溢的情 跳动的诗流动的画——评李凤志的游记<山水相约>》中,这样写道:“《山水相约》,是他用古人的“仁者乐山,智者乐水”来评价是不够的。凤志先生寄情于山水,每一篇都洋溢着心灵被撞击后与山水对话的激情;每一篇都跳动着心底浩唱出激情四射的活力;每一篇都描绘着浩瀚壮丽妩媚旖旎的流动的山水画。”《山水相约》从山水中得到真性情,从游记中见真性情,篇篇洋溢着一个“情”字。《瞻仰雨花台》抒发了作者告慰忠魂的感情:“他们的追求为我们的今天撒下了阳光,想到此,我们没有理由践踏今天的幸福生活。纪念烈士的最好的方式就是努力工作,用百倍的努力为这个社会做出贡献,人人如此,烈士的忠魂可堪告慰了”。《山水相约》洋溢的情往往是通过大量的诗歌抒发的。文中有诗,诗文互补,这是《山水相约》的又一特色。全书共73篇游记,文中有作者引用的诗,以及作者抒情写的诗百句之多。作者随着车轮的滚动,双桨的荡漾,所到之处,跳动的诗句像清泉一样流淌出来。《风貌独具雪窦山》一文,作者触景生情,浮想联翩,引宋诗“一峰高出白云端,俯瞰东南千万山”之后,信手写下:“一峰耸立妙台高,浮光掠影滚云涛。万象繁荣黎民富,笑饮冰泉赋楚骚”。当作者来到千丈岩瀑布时,又想起王安石的《千丈岩》四句诗:“拔地万重青嶂立,悬空千丈素流分。共看玉女肌丝挂,映日还成五色文”。有感于此,吟成四句:“阳春三月云雾间,玉龙腾空雪花翻。青松白石伴左右,凭栏未穷千丈岩。”作者在三隐潭引用宋朝梅尧臣写有赞诗一首:“山头出飞瀑,落落鸣寒玉,再落至山腰,三落至山足。欲引煮春山,僧房架刳竹”。受其感染,又成四句:“顺阶俯下二百六,一溪静潭碧水流。似有巨龙潜波底,绝胜佳境信步游”。当作者在第三个瀑布徐凫岩看到宋朝王时会游此时留诗一首:“绝壑搀空云与平,横飞寒瀑万年声。杖藜平过人间险,独向千山顶上行”。作者豪情满怀,又再次吟诗:“一瀑飞泻九重天,白练飞舞翻云烟。徐凫绝顶留足迹,三月桃花引散仙。”都是文中有诗,诗中有画。这种以景忆诗,依景赋诗,以诗对诗反复吟诵的游记,至今仍是不多见的,可见作者诗歌底蕴之深厚。文中有诗,景中有诗,以诗和诗的相生相衬,天衣无缝,可谓游记之绝唱,歌以咏志的大手笔!

作者眼中的奇山异水,不仅是一首首跳动的诗,而且是无墨的一幅幅流动的山水画。每一篇游记的字里行间都映现着一幅幅美丽的山水画。作者随着时空的转换,视线的转移,流动的画也跃然纸上。《水的精灵九寨沟》、《如诗如画峨眉山》等篇,就是这些山水画中的精典之作,让我们没去过此地的人也可以清晰地欣赏到它的风采。作者描写九寨沟时“苍松、红桦、雪山、小桥、流水、人家,凡此种种在一个画面里出现,恐怕世上是绝无仅有的。站立了千年的峰巅,流淌了万年的泉水,溶进了多少人的心间,净化了多少人的心灵。”把有静有动的山水与人们心灵融合起来,描绘出一幅和谐美丽的画卷,令读者陶醉,令读者向往。作者写峨眉山时,抓住雄、奇、幽、秀的特点,与“展眉能近日,搔首可问天”的气吞浩宇的情怀融为一体,寥寥数笔,便勾勒出一幅绝妙的丹青,展示在读者的面前,让读者领悟到山青、水青、山美、水美、人更美的绝妙之处。以诗中画开篇,以画中诗结尾,具有景色融融辉映;吟唱悠悠和谐之美感,诗情画意,独具匠心。总之,凤志的游记《山水相约》,抒情则情满游记,吟诗则诗意深远,行文则文如图画,字字都是洋溢的情,句句都是跳动的诗,篇篇都是流动的画,耳目一新,叹为观止!他对文学的热情,是由衷地出于对生命的热情,对不断认知人生价值的热情。出于精神寄托和人生追求的写作,实在是一种难得的大境界,是一个作家追求美创造美的历程。质朴而纯正,发乎心而形于言,绝少功利和虚饰,文字里有一种温度。文字的确带着体温,他用自己的情怀去捕捉生活的光芒,情感的温度和周围的温度相融合,不能不焕发出灼人的力量。2001年,淡泊名利的他毅然决定提前退休,回归自然。独自一人,背起行囊,将自己置身于山野,让心感受起伏的山峦,蜿蜒的小河。脚踏青青的芳草地,呼吸带着泥土芳香的空气,让自己的思绪拥抱白云,感受回归自然的喜悦。游走于自然,没有功利虚名的压力,陶冶出如水一般的情怀。感受阳光的温暖,拥抱风的和煦,释放地火般的光和热,燃烧永远流淌的激情。如今,从大安这片黑土地走出去的李凤志,仍在以骨子里的文字向世人诠释着生活,仍在以自己渊博的知识、正直的人品指导、影响着青年人去追逐文学的梦想。在此,我们愿李凤志在文学这块肥沃的土地上继续精耕细作,愿他那从血管中涌出的灵魂宣言永远成为后人的人生导航。

【作者简介】江其田,中国民间艺术家协会会员;吉林省民间艺术家协会会员;中国国土资源作家协会会员;吉林省作家协会会员;白城市作家协会文学评论委员会主任;白城市政协文史专员;创作体裁以散文为主,兼写杂文、随笔、诗歌。研究国学、史学。出版散文集《其田其文》。

【作者简介】李凤志,字习之,号布衣。笔名:春风、夏雨、秋叶、冬雪等。网名:走遍天下。博客名:布衣凤志。中国格律诗学会会员、中国散文学会会员、吉林省作家协会会员。四个刊物特约作者,五个微刊顾问,五次被评为“优秀投稿员”,获得过“长白山文艺奖”“查干湖文艺奖”“松原市政府文学奖”“萧红散文奖”“抗美援朝胜利70周年征文一等奖”。出版文学作品22本,满意者寥寥。报刊发表诗文逾万首(篇),诗文入选各类诗(文)选59本,作品被8家图书馆收藏。