作者:谭湘岳

张拜胜,岳阳渭洞山区张谷英村人。

渭洞(现叫张谷英镇)地理位置独特,西北边与岳阳步仙、公田、月田比邻,东南面与平江梅仙山区山水相连。外地人如果初次进渭洞,无论是步行还是汽车,先要爬上一处叫大磴坳的地方。伫立坳口,远眺,群山环抱的山脚下是个天然盆地。盆地之中,溪水穿入一片老屋便有了小桥流水人家。黑瓦漆漆的建筑,历史悠久,可上溯到明朝早期,据说是我国保存最完好、占地面积最庞大的汉民居聚集地。随着旅游业的蓬勃兴起,藏在山区的这片老屋场,参观者络绎不绝,游客欣赏其巧妙独特的建筑风格,赞叹其沉淀厚重的文化历史。这里便是以始祖而得名的张谷英村。

早年闭塞的山区,信息辐射被高山阻隔,山旮旯里的故事鲜为人知。辟如张谷英村的张拜胜,十五岁就参加了八路军,是个非同寻常的传奇人物,他的英勇事迹可歌可泣。

张拜胜出生在世道日衰的年代。"九一八"事变前一年的五月十六日,星空下,寂静的渭洞山村人们大多已进入梦乡,而张谷英大屋当大门右侧东头湾里一户人家、紧闭大门的房间内却油灯闪烁,朦朦胧胧的灯光下,床上躺着的一位女子在呻吟,接生婆和家人在忙碌。一会,随着"哇"的一声啼哭,一个没有完全足月的婴儿来到这个世界。"哈哈,是个带把的"接生婆报喜,家人高兴。伯嗲嗲读过私熟,给呱呱坠地的婴儿起了个有点意思的名字:拜胜。拜,当地人认为有托福之意,胜与"圣"同音,于是以托上帝之福赐名张拜胜。

张拜胜出生时,家里已有一个哥哥和两个姐姐,两岁后母亲又给他添了一个妹妹。可一家姊妹生不逢时,命途多舛。小拜胜三岁多点父亲因病去世,五岁不到母亲也积劳成疾抛下儿女走了。家里生活重担全落在年少的大哥大姐身上。张谷英村是个大家族,乡邻族人虽然对这个破碎的家庭兄弟姐妹有些接济,也只能是斗升之水。贫瘠的乡村,人多耕地少,贫穷成了岁月的代名词,几姊妹时常有了上顿没下顿,挨饿受冻成为常态。一度,为生计,年少的哥哥张春荣背上山里打猎到的野畜毛皮,跟着大人风餐露宿前往汉口贩卖,留下七岁的弟弟在家给地主放牛当长工讨口饭吃。可怜五岁妹妹被亲戚送到一个叫大王洞的一户人家当童养媳,幼小的她多次逃离被拽回,小小年纪饱受人间苦难折磨。不得已,两个姐姐十五六岁被亲戚安排早早出嫁。抗日战争爆发,山外兵荒马乱,懂事的哥哥回到张谷英以砍柴谋生,寒来酷暑与弟弟拜胜相依为命艰难度日。

一九四五年四月初,偏僻的山区来了一支几千人的队伍。为首者是赫赫有名的王震将军。当年远离城市的山区是抵御外侵的天然屏障,一九三八年日本人占领岳阳县城后,国民党县政府迁移到了渭洞区域的朱公桥,后来更为安全起见,又转移至离张谷英更近的芭蕉乡的周家里屋场。王震将军率领的部队进入渭洞地域后,国民党所属王剪波部不堪一击,士兵四处逃散,县长黎自格也逃到了大云山。

王震又称王胡子,乍看络腮胡气势威武,其实是个儒将,他领导的三五九旅南下支队,是受毛主席派遣寻找鄂、湘、赣南方根据地游击队、为对日反攻集中力量作准备。部队到达岳阳与平江交界的渭洞,王将军发现群山环绕的渭溪河盆地独特的地理位置适合部队休整,于是安营扎寨,将司令部设在张谷英大屋的学堂堪上。当年,国民党的兵,到处无恶不作,老百姓称其兵痞兵匪,见了,躲得远远的。王震将军的队伍是老百姓的队伍,是仁义之师,部队的到来,一时打破寂静,百姓奔走相告,山村沸腾。期间,部队不但打击周边残敌袭扰,而且找当地开明绅士谈话,宣传抗日主张,鼓励青壮年参军扩充部队。并对作战负伤的指战员作出疗伤安排。同时帮助建立岳阳第四区抗日民主政权,组织湘北抗日游击总队。一时间张谷英大屋及周边百姓抗日情绪高涨,一些开明绅士捐钱捐物,一些青壮年加入人民队伍。十五岁的放牛娃小拜胜虽然大字不识,通过部队官兵教育,明白生活的贫穷是地主阶级的压迫剥削,住在拜胜家的一位养伤的漆连长,性格豁达开朗,经常给拜胜及其伙伴讲些战斗故事,拜胜心里痒痒的,强烈要求参军,可他年纪小拖了小苗,营养不良身体单薄,不符合当兵条件。于是机灵懂事的拜胜时常帮漆连长擦洗身子,端水送饭,在他面前死磨硬缠,正巧一次团长前来看望,漆连长无奈将拜胜当兵的要求告诉团长,团长倒是干脆,"好呀,我们团需要一个号兵,就让他试试。"并告诉拜胜:替穷人打天下,是要不怕苦、不怕累、不怕死的哟!吃过苦的孩子当然知道当兵意味着什么,"好、好、好"满口答应。

号兵是战场上生死搏杀的指令员。笔者找"度娘"了解知道,号谱分七类107个,含意各不相同,得记性好,反应快,不能出现任何差错。一段时间,在张谷英大屋的后山密密丛林中,每天总能隐隐约约的听到军号声,这是老号兵带着小拜胜在练习。二十多天后,部队开拔,继续南下,五月初到达韶关时接到中央命令北返延安。于是部队在敌战区犹如一把尖刀,长途跋涉途中边走边战。在湖北大别山大悟境地的一次战斗中老号手不幸牺牲,小拜胜勇敢地承担起司号任务,一次遭遇战团长考虑敌情不明,于是示意拜胜吹散开号,团长是山西人、语速快,拜胜没听懂,加之初次司号,有些慌张,误将散开号吹响冲锋号,号声就是命令,战士们迅猛跃起杀向前方敌人阵地,敌人不知我方底细,以为大部队压境,丢盔弃甲慌忙撤退,战斗出乎意料取得胜利。事后,按司号军纪,小拜胜犯下的是特大错误,理应处分,可错中取胜结果好!首长考虑他年纪小初次司号,给予其严厉批评教育。

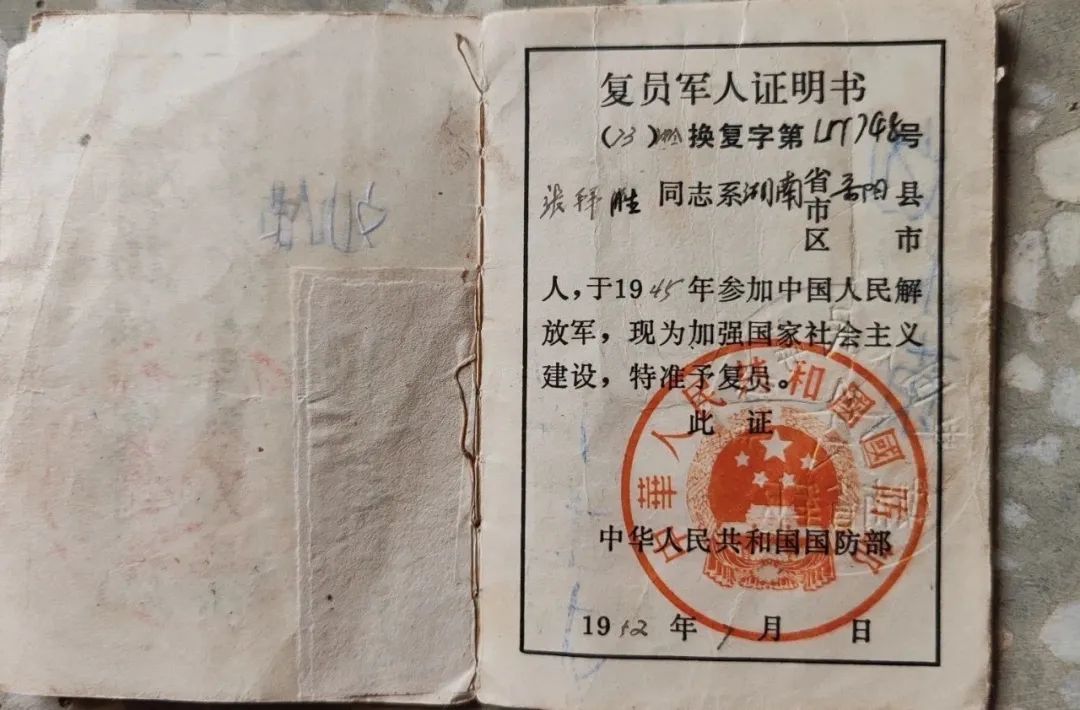

部队走走停停历经6个多月艰苦奋战,于一九四五年十月底回到延安,是时,日本鬼子已宣布无条件投降。然,蒋介石不但争夺胜利果实,还挑起内战。张拜胜在保卫延安以及三年解放战争中,出生入死,经受战火洗礼。

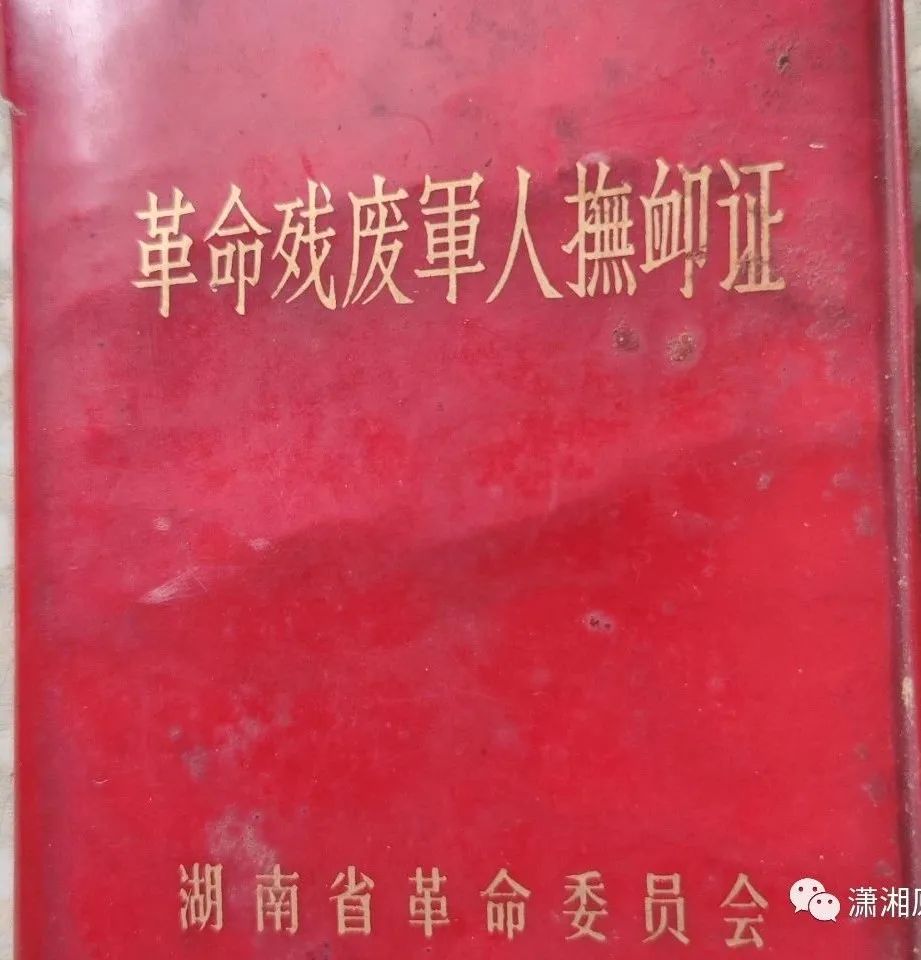

延安保卫战,在中国人民的解放战争中有着辉煌的一页,一次战斗中张拜胜捕获过十多名残敌。那次战斗,张拜胜腰插军号、手持冲锋枪冲在最前面,遇一处破损的民房内一些残敌正在换衣准备乔装百姓逃跑,张拜胜率先发现,残敌跪地求饶,大部队及时赶到将其全部俘虏。战斗中他多次负伤。一次在岔河村的战斗,弹片插入他右脚杆。一次在小义的战斗,一粒子弹击中他的左手臂。尤为惨烈的是一次短兵相接的搏杀,国民党的一小队骑兵闯入我方营地,战士们毫不畏惧与挥舞大刀的骑兵厮杀,张拜胜将一骑兵大腿刺伤,骑兵挥刀砍伤他右手肩膀骨,倒在血泊中的他被对方误认为被砍死,骑兵本身大腿负了伤,于是择马快速逃离,战斗结束,小股骑兵多数被消灭,我方死伤也惨重,可以说那次战斗,张拜胜是从死人堆里检了一条命。当年战场医疗救治简单,有的伤员伤口虽然表皮结了疤,但钻入脚、手的弹片、子弹,有些却无法清除干净留在了体内,或骨头损伤后没有完全对接好,给身体埋下祸根。张拜胜右腿左肩骨头内分别有一块弹片和一粒子弹没有取出来。然而英勇顽强的他1946年6月至8月,参加了揭开解放战争序幕的中原突围,此战役我方5万多人粉碎了国民党军30万人的围追堵截,在毛主席通电果断指挥下,李先念、王震、王树生率领的几路纵队跳出包围圈,奠定了解放全中国的胜利起点,历史功绩巨大!(1986年为纪念中原突围伟大胜利40周年,有关部门向幸存者发放了300元慰问金,张拜胜是岳阳渭洞区唯一的受惠者)。随着解放战争的节节胜利,张拜胜勇往直前,继续参加了淮海战役。战斗中他既是司号员,又是首长的通信员。尽管残留在脚、手内的弹片、子弹影响手脚不能完全自如,司号时,他利用土包或树棍负力身躯吹响军号,完成战斗指挥员指令。因表现突出,1947年9月在山西李家湾被部队组织批准,光荣地加入了中国共产党,成为一名先锋战士。1949年在渡江战役的一次战斗中、一颗子弹从张拜胜左耳侧后根进入、穿过口腔打掉一排牙齿。一块弹片击中他的左眼球,造成这只眼睛永久失明。

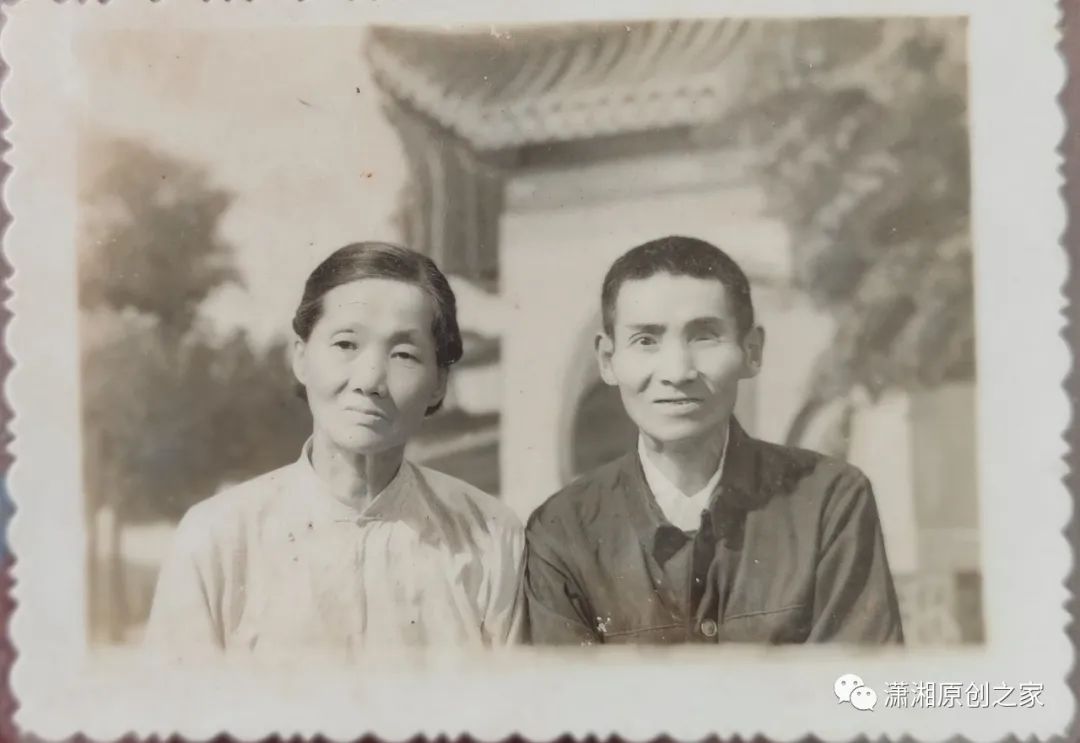

1953年,九死一生立下战功的老八路张拜胜,带着体内仍留有子弹和弹片、全身多达14处伤痕的身体回到家乡。在家乡,他不评功摆好,做些力所能及的事情,如参加公路养护、植树造林等,他工作积极,任劳任怨。尤其对社会上的一些不良行为敢于揭露、敢于批评,满身正气。后来民政部门依据部队信息认定他为甲等一级伤残,并对他在部队的英勇表现进行宣传,当地百姓方知道他在部队的感人事迹!区乡政府及学校聘请他为爱国主义教育辅导员。几年后,当地一位贤良淑德的孟氏姑娘,敬佩拜胜的为人,不嫌弃其伤残身躯,义无反顾嫁给他。

部队8年,张拜胜多次在战斗中与死神擦肩而过,可谓传奇人物。我读中学时曾多次见过他,记忆中他身高约1米67左右,走路颠簸,牙齿缺损,一只眼睛伤残特别明显。他性格外向,话音洪亮。乡邻对他更是了解,他看似表面粗犷,其实内心善良。成婚后,他疼爱妻子,对幼女尽心呵护。后来堂兄知道拜胜伤残婚后不能生子,主动将一个儿子过继给他。于是回到家乡的张拜胜虽然贫穷,却有了一个温馨的四口之家。日常生活中,他对一双儿女倾注父爱,送她(他)们读书学文化、培养他(她)们爱党爱国情怀。两个孩子成年后,对她(他)们的婚姻家庭全方位关注,担负起做父亲的责任。尤其应该提及的是,当养子过继他时,他以国家义务兵役条例中的义务二字取其名字,显而易见是想让儿子继承自己衣钵。时间来到1976年的参军季,刚满18岁的张义务符合应征条件,依据张拜胜的特殊情况,可以将儿子留在身边,但他却不顾亲友相劝,毅然将儿子送去部队锻炼。张义务在部队表现突出多次立功。参加对越自卫还击作战时,战前不怕牺牲写下遗书寄回,收到遗书的张拜胜虽一时泪眼婆娑、却又以子为荣感到由衷欣慰。后来,张义务在战斗中英勇无畏火线入党,战争结束后受到表彰并被提拔为连职干部。

笔者就读的中学,在张拜胜搬离张谷英大屋后的新家傅家冲附近。当年学校进行爱国主义教育,台上老八路张拜胜叙述贫穷年代的困苦,战争岁月的惨烈,以及对党无限忠诚与信仰的一片赤诚,无不让年少的我们落泪敬佩。

1979年4月20日,这天,渭洞山区阴沉沉的天空下裹着悲凉,大山的儿子张拜胜、因战伤复发疾病、医治无效离开人世!亲人哭泣、大地悲咽,群山为之俯首,树木垂头致哀!追悼大会哀乐低回、庄严肃穆。县民政局和渭洞区社领导、中学师生及周边乡邻纷纷前往吊唁!当地资深老师张良玉、肖方元、黄鹄等纷纷撰写挽联,凭吊这位山谷中的英雄……

张拜胜的墓地在渭洞中学的后山岭上,坟头青石板的墓碑上镌刻着黄鹄老师的56字长联:

上联:南泥挥汗、延水鏖兵、断齿损目、折臂伤腿、沙场立战功、永葆青春干革命,

下联:公路护林、岳城管市、斗敌反资、锄奸除恶、梓里著劳绩、长留硕德在人间。

是啊,我们的民族正是有了千千万万像张拜胜这样的共产党人不怕牺牲的精神,才会有今天复兴进取蓬勃向前的伟大征程!让我们铭记历史,让中华永保太平。

补记:

渭洞中学的后山原本是一片坟地,修建学校时,按规划,坟冢全部迁移另处,可当地百姓对老八路张拜胜却开了绿灯,不仅没有迁移,而且进行了修缮。如今成为红色教育瞻仰点。张拜胜的哥哥张春荣,解放后受聘学校,成为一名炊事员,他忠厚老实,全心全意为师生服务受到大家敬重,多次被评为先进模范,1966年曾被推荐去北京旅游观光。

作者简介

谭湘岳,央企退休干部,喜爱旅游,岳阳市老年文学协会会员。

图片:作者

征稿说明 《潇湘原创之家》

征稿说明 《潇湘原创之家》