人间要好诗

天意君须会,人间要好诗。精选当代各种风格的好诗词。

公众号

唐宋词名篇鉴赏(四)| 韦应物《调笑》

调 笑

胡马。胡马。远放燕支山下。跑沙跑雪独嘶。东望西望路迷。迷路。迷路。边草无穷日暮。

《调笑》即《调笑令》,又名《宫中调笑》《转应词》《转应曲》等。韦应物《调笑》二首,均为边塞题材,这是第一首。唐代国力强盛,安边与拓边战争时有发生,作为社会生活的重要组成部分,边塞战争题材引起诗人们的关注,大量进入诗歌表现领域,形成了以高适、岑参为代表的边塞诗人群。曲子词作为盛中唐时期崭露头角的新兴诗体,在内容和风格上与诗歌本无差异,韦应物的《调笑》选取边塞题材加以表现,就是很好的证明。

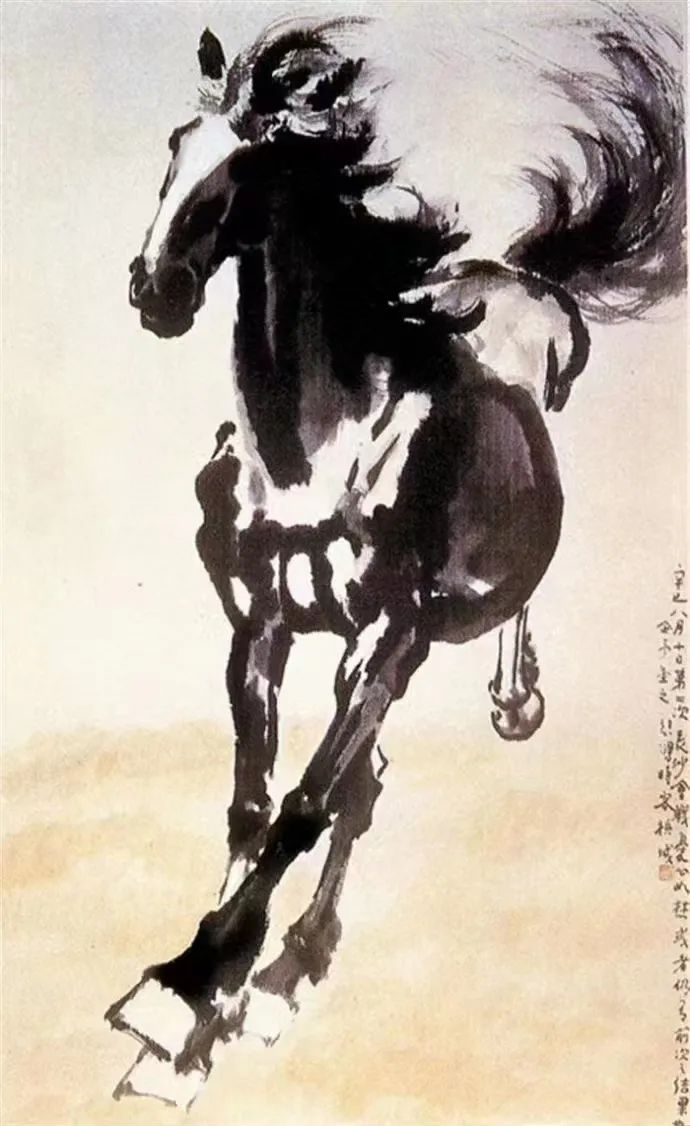

《调笑》一调的惯例,是以咏写物名开始,此首即以“胡马。胡马”的叠句领起。胡马,指出产于我国西北少数民族地区的良马。自汉武帝派张骞通西域,闻知大宛出产汗血宝马开始,汉唐时代社会上一直存在推崇“胡马”的风习,这可能与胡马品种优良有关,也与汉唐时代的开放风气和人们普遍崇尚异域情调有关。乐府旧题有《幽州胡马客吟》,李白作有《幽州胡马客歌》,杜甫的《房兵曹胡马》更是为胡马写形传神:“胡马大宛名,锋棱瘦骨成。竹批双耳峻,风入四蹄轻。所向无空阔,真堪托死生。骁腾有如此,万里可横行。”这首词以“胡马”作为咏写对象,也是唐代社会的开放风气和异域情调在新兴的曲子词领域的折光反映。词里的“胡马”,是“远放焉支山下”的“胡马”,辽远的地域正适合它骁腾万里、自由无羁的天性。燕支山,又名焉支山、胭脂山,山里有草名红蓝,可做胭脂,妇女用饰妆容,因而得名。为祁连山支脉,绵亘在甘肃省山丹县东南一带,是水草丰茂的天然牧区。汉人和匈奴人在这里展开过反复争夺,匈奴人为失去祁连、焉支二山,曾唱出过著名的歌谣:“亡我祁连山,使我六畜不蕃息。失我焉支山,使我妇女无颜色。”把胡马远放在这样辽阔、惊险、神奇的自然环境内,带有一种浓烈的浪漫气息和豪迈情调,很能刺激读者的想象,让读者的中枢神经兴奋起来。果然就有意外发生,这匹远放的胡马失群了。“跑沙跑雪独嘶。东望西望路迷”二句,就是描写失群胡马焦躁不安的生动情态。只见它引颈长嘶,招呼同伴;一会儿撂起四蹄,不停地刨动沙土积雪;一会儿东张西望,分辨不清那里是回群的道路。这里所写,就是《苏李诗》“胡马失其群”一句的具体细节演绎。谚云:老马识途,马有很强的认路能力,尤其是野性十足的“胡马”,但是居然在焉支山下这一片本属于它的“胡地”迷路了。这个偶发事件本身就富有传奇性,表写出来才会新奇诱人,产生很大的吸引力。

“迷路。迷路”的叠句,是对上句“路迷”二字的转应。“转”是指倒转次序,“应”是指前后呼应。倒转呼应、复沓重叠的句子语气,加强了对于胡马迷路这个偶发事件的出乎预料之感,仿佛是在说,胡马怎么可能会迷路,这样的事怎么可能会发生呢?结句“边草无穷日暮”,为好奇的读者给出了答案。这焉支山下落日黄昏里的辽阔草原,连接沙碛雪野,茫茫苍苍,一望无边,任是善识路途的胡马,一旦失群,也一样会在这里迷路,丧失方向感。如此说来,那“迷路。迷路”的一叠声惊叹,就不仅是对胡马而发,也是在惊叹大草原的广漠浩瀚。用这样一句景语结束全词,给读者留下了一个悬念,这匹失群的胡马在天黑之前能够找到它的伴侣们吗?于是在读者心里,便生出对于失群胡马的境遇的担忧和牵念。这首词的调名《调笑》即《调笑令》,本是唐人宴席上行的酒令。据王昆吾《唐代酒令艺术》一书说,唐宋词调来源于酒令的多达150余个,凡是词调中带有“令”字的,最初都是用作酒令。把韦应物这首咏“胡马”的《调笑》与戴叔伦那首咏“边草”的《转应词》放在一起阅读,我们不妨展开想象,来一个假定的情境还原。遥想公元八世纪中后期的某一天晚上,一群爷儿们聚在一起喝酒行令,酒令就是《调笑令》,也就是《转应词》。就像今天的汉子们酒席上容易说起汽车和燃油一类的“刚性”话题一样,三杯酒落肚,一哥们说最近买了一款进口车;一哥们应声说那感情好,就是油耗高;一哥们接着说可不是嘛,中东局势不稳,油价近来又见涨了。八世纪那群爷儿们酒酣耳热时,说起的也是这些“刚性”话题。那时的马,就是今天的车,“胡马”就是今天的进口车。开车必须燃油才能跑起来,“边草”就是“胡马”的“燃油”,“胡马”吃了“边草”才能跑起来。所以韦应物和戴叔伦这两首同调词,应该是韦词“胡马”在前,戴词“边草”在后,产生在同一场宴席上,一群醉意醺醺的爷儿们谈论的同一个话题。

这个推断还能找到文本内证的支持,韦应物词的结句是“边草无穷日暮”,戴叔伦词的起句承接韦词,就从“边草”说开:“边草。边草。边草尽来兵老。山南山北雪晴。千里万里月明。明月。明月。胡笳一声愁绝”——当然,以上只是一番“戏说”,“图一笑乐”而已。词题既是《调笑》,我们就来“调笑”一番又有何妨?目的不过是给可能显得过于严肃的文本解读,增添一点轻松活泼的情趣罢了。

杨景龙,笔名扬子、西鲁、南乔,河南鲁山人。二级教授,河南省高等学校哲学社会科学优秀学者、年度人物,创新团队首席专家,中国词学研究会理事,中国散曲研究会理事,国家社科基金项目通讯评审、成果鉴定专家,搜狐教育全国分省十大最受欢迎教授。长期从事中国诗歌教学、研究工作,兼事诗歌创作。在《文学评论》《文学遗产》《文艺研究》《中国韵文学刊》《诗探索》《词学》等刊发表论文100余篇,出版《中国古典诗学与新诗名家》《古典诗词曲与现当代新诗》《传统与现代之间》《诗词曲新论》《不薄新诗爱旧诗》《花间集校注》《蒋捷词校注》等专著10余种,主持国家社科基金项目、全国高校古委会项目等10余项。在《奔流》《河南诗人》《中华诗词》《小楼听雨》等刊物和平台发表诗作300余首,编有个人诗选《餐花的孩子》《时光留痕》《与经典互文》等。论著入选“中华国学文库”“中华优秀传统文化经典推荐书目”,获评中华书局年度十大好书、中原传媒好书、中国读友读品节百社联荐优秀文艺图书,多次获河南省社会科学优秀成果奖、河南省高校人文社科优秀成果奖、河南省文学艺术优秀成果奖、夏承焘词学奖、全国优秀古籍图书奖,暨孟浩然新田园诗歌奖理论奖等奖项。