▓ 徐海

凤凰出版总编辑徐海的新作《出版的正反面》将王晓华《南京老杆子》作为出版营销经典案例。

《老杆子》是我策划的一本通俗小说,具有很强的地域性,发行比较成功,也是我全身心投入营销的一本书。这本书稿我读得非常愉快,一拿到手,我的心就被紧紧拽住了。

《老杆子)这本书的营销可称为“全过程营销”,非常到位。按照时间来说,发出第一张营销图是2018年8月21日(这本书是9月8日上市的)。8月21日这一天,我在微信朋友圈发了一段文字,传播量比较大。文字内容是“有个朋友要我给他题字,我没有带毛笔,用硬笔写了几幅,请大家看看哪幅最好,可以送他”。“老杆子”三个字,都是我手写的。我就在慢慢地做铺垫。“老杆子”这个词在南京是比较好玩的概念。我这个时候写“老杆子”,很多人一定觉得既有趣又奇怪:徐海怎么给别人题词“老杆子”?最后书名就是用我写的字。我用“老杆子”这个词反复灌输我的朋友圈,我的朋友圈有几千人,慢慢地让他们感到有个“老杆子”的话题,觉得好玩。

8月22日,图书已经准备上市了,同事在北京国际图书博览会组织第一场喜马拉雅跟凤凰集团的对谈直播,让我在里面谈。这个时候窗户纸可以捅开了,书虽然还没上市,但时机已经成熟。于是上了活动预告,我在直播间大谈这本书。

8月23日,我提到“老杆子回到南京”,处处都在暗示“我自己是老杆子”。8月25日书还没出来,但我在朋友圈继续研讨这个话题,保持热度。

25号赶回南京,我的朋友圈层层加深了对这本书的悬念。我们总编办副主任是个比较严谨的女同志,文字和编校能力在凤凰集团突出,我于是将封底、封面、勒口文字发她审核。当我将封底校对稿发朋友圈时,悬念更大了。

我们找到了《南京老杆子》的代言人。

又过了两天,我在朋友圈发文带上了“重要通知”的配图:“南京电视台18频道超级主持人老吴将在电视台讲《老杆子》。”我们找到了代言人——南京电视台老吴 ,他的影响力很大。我的微信朋友圈已经被我一步一步地拉到这样的情境中去,大家很好奇这究竟是怎样一本书。这时候小说就受到了大量关注,并在各大书店预售。我们收到很多评论,有很多跟帖,表示要买一本《老杆子》看看。不仅仅是南京人,很多曾在南京生活过的人、包括分配到外地的我的大学同学,都在转发我的话题。他们的兴趣被完全调动起来。

老吴在十八频道的那段视频《老吴韶韶》播出后,在南京市民中引发关注。我在朋友圈发了“致歉声明”四个字,再次调别人兴趣。声明如下:

《老杆子》出版后,我收到近百位朋友求书信息,本单位员工也收到大量的索书请求。本单位100多人,集团也有几百人,如果每个人都要一两本,那么首批印数就没了,读者也买不到。我们禁止单位员工送书,也得罪了很多朋友,非常内疚。

我不断地推广。8月28日到8月31日,隔一两天就有消息。吃饭时遇到很多老朋友,隔壁桌有一批膀阔腰圆的朋友也跟我要《老杆子》。

我穿上“老杆子”的衣服。

写《南京老杆子》的文史专家王晓华。

首发《南京老杆子》的新媒体人王希凌。

新书发布会。

9月2日在南京新华书店开发布会,来了很多标准的南京老杆子。我穿上“老杆子”的衣服,也有很多人穿着“老杆子”文化衫。书刚上市,他们都还不知道书的内容。还不到对书的内容进行营销的时候。等到第一批书销出去之后,开始进入内容的深度营销。

9月3日下午开始进行内容营销。“城门城门几丈高?三十六丈高;骑花马,带把刀,走你家城门抄一抄,问你是吃橘子还是吃香蕉。”这是南京的童谣,我们为童谣配的图都很有趣,人物惟妙惟肖,南京风俗跃然纸上。

书很快就修订重印了。9月4日才第一次印刷,上市几天就重印了。修订重印这个概念也可以营销。来稿时、印刷前、上架后、重印时,每个点都可以营销。为什么重印能勾起大家出兴趣?我写道:“修订重印,因为有人对南京话的写法不认同。首版珍贵,买到的人是福气。”其实这个时候,第一版还没有完全卖完,但是我确实在准备重印。大家看我说“买到第一版的人有福气”就问为什么,我告诉他们,有些南京话表述不雅,出版后受到有些人的批评。以后大家看到的第二版是绝对干净的语言。于是大家拼命地买第一版。

我们很快把第一版卖完。 第一版是我当的责任编辑,又因为太忙,所以几个人一起看、一起改。 大家注意到这里面有些不合适的描写,我就大量地删改。

我抓住每一个机会在营销,很多人说那个时候我处于疯狂状态。是的,那是因为我喜欢这本书。我在前文说过,如果营销不全身心投入,便做不好营销。我只要看到一件小事,一个怪人,就想起《老杆子》这本书。我认为这本书在我手上一定会卖好。

9月7日我在微信朋友圈上写道:“我的窗户遥控器坏了,请单位收发室小李换电池,发现他在偷偷看《老杆子》并大笑。我吃了一惊。以前我从来没有看见他读我们出版的任何一本书。事实上,我去的时候他偷偷地、悄悄地把书盖上,帮我换电池。通过这件事我换了个角度再来营销。

我开始营销封面,通过介绍封面来让别人觉得很有趣,我把封面来由说了一遍。 封面故事是可以做营销点的。在《马背上的朝廷》《国之枭雄:曹操传》出版前,我都会在网上让别人选封面。选封面就是参与过程,是第一次营销。

《老杆子)第一版没有腰封,第二版加了腰封, 上面写道:

“奇人奇城奇故事”以及“南京18频道老吴强烈推荐”。这本书大概卖了1万册。此间,作者王晓华多次被邀请到相关单位做新书分享。

或许有人会问:你这么拼命地卖,能赚多少钱?这个书一两个月的时间赚了不到十万元。我跟作者王晓华说可能会亏钱,因为全是南京方言和南京人物故事,外地人可能没感觉。王晓华说没事,愿意给多少钱就给多少钱。我们最初付了他一笔稿费,我跟他说如果卖到4000册以上就开始给他计版税。后来卖了1万册,他也很高兴。

这本书仅仅在南京地区就卖了大概8000到9000册。南京人买了很多书,归国华侨托人带,南京亲戚到国外也带去送礼,一买就是二三十本。2018年初,原董事长张建康带我们到意大利出访,认识了中国驻意大利使馆负责文化工作的南京老乡许蓉。我把书的相关信息发给她,她在北京的南京老乡群里广泛发布这个消息。不少外地来南京的人也买,跟南京有关联的人也会买。

营销成功与否,不是说能卖多少,而是应该买它的人是否都买了、想买它的人是否都买到了,这是一个重要标志。我认为心本书的营销非常成功,也是全流程营销的典型案例。

新闻链接 | 重磅新书:新编辑部故事,徐海《出版的正反面》上市

30年前,国产系列喜剧《编辑部的故事》上映,从编剧、导演到演员都是黄金配置。李东宝、戈玲等一个个鲜活的角色,在《人间指南》杂志编辑部里上演着世间苦辣,诉尽人生悲喜。

《编辑部的故事》剧照

而剧中堆积如山的书稿布景、时髦复古的文青穿搭、后劲十足的辛辣台词,构成了我们对于90年代的编辑大致的印象和记忆。

《编辑部的故事》剧照

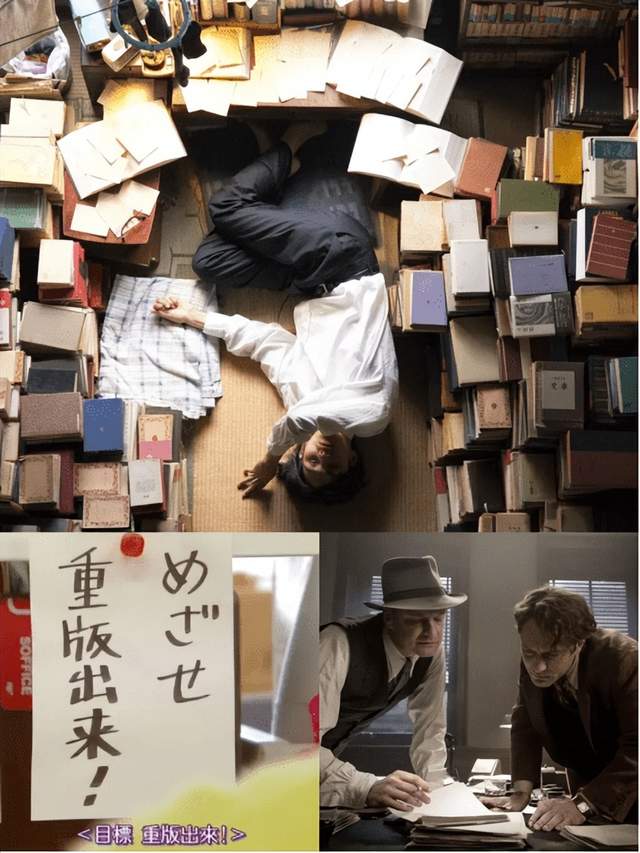

近年来,随着越来越多出版职业剧的热播,无论是《重版出来》的朝气和热血,《天才捕手》中编辑和作者的惺惺相惜,还是《编舟记》的职人奉献精神,都让大家更加关注、了解出版业,有的学生看剧之后更是心向往之,立志将来为出版事业添砖加瓦。

《编舟记》《重版出来》《天才捕手》剧照

但影视剧里的做书人生终究与现实不一样。一个编辑或出版人工作时面临的问题、花费的心血在剧中不会全部体现;出版业更不是靠几部电影能说透的。尤其是现在的互联网时代,我们的阅读习惯逐渐被改变,出版业正面临着巨大变革。未来出版发展的路径在哪?出版社究竟是如何运行和经营的?出版人的核心素养和技能是什么?出版过程中可能产生怎样的偏差与失误?

江苏凤凰出版传媒股份有限公司总编辑徐海在他的新书《出版的正反面》里,对这些问题做了详细解答。无论你是资深的业内人士,还是行业萌新,或者是对出版感兴趣却不甚了解的潜在从业者,都可以从这本书中收获良多。

新闻链接 | 徐海总编辑与张志强教授对谈:出版的正反面——何为正?何为反?

2022年12月6日,南京大学出版研究院常务副院长张志强教授主持的出版论坛第141期在南京大学杜厦图书馆报告厅举行,并通过直播的方式邀请观众线上观看。本次论坛嘉宾是江苏凤凰出版传媒股份公司徐海总编辑。通过对谈的形式,徐海总编辑与张志强教授二人分别从出版业界和学界的角度就“出版的正反面”展开探讨,给线上线下的观众带来了一场关于出版的深度对话。

图源:牛华新

嘉宾介绍

江苏凤凰出版传媒股份有限公司总编辑。牛华新摄

徐海:江苏凤凰出版传媒股份有限公司总编辑、编审,享受国务院津贴专家、南京大学出版硕士兼职导师,著有新作《出版的正反面》(江苏人民出版社2022年版)。

南京大学出版研究院常务副院长张志强。牛华新摄

张志强:南京大学出版研究院常务副院长,教授,博士生导师,全国出版专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、Publishing Research主编。

“书里的每一件事,

都使我想起我和我的书之间的关系”

张

很高兴大众书局组织这次愉快的对谈。去年我拿到初稿时就进行了认真研读,昨晚拿到样书后我又翻开进行回顾,我认为书里的内容确实很值得我们出版人思考与借鉴。我印象最深的有两个案例:一是徐总在书中讲到当年改革开放时期出版的戴厚英《人啊,人!》一书,这本书的出版过程真是一波三折。其实,刘心武的《班主任》以及伤痕文学,都是作者对特定背景下社会的思考,对我们现在来说也具有一定的启示。另外一个案例是《老杆子》,这本书是徐总负责策划和编辑的,营销也做得非常到位。台下有许多出版专业的学生以及对进入出版单位工作很感兴趣的学生,徐总是不是可以向他们分享《出版的正反面》的创作和出版过程中的趣事?

徐

感谢在场及线上参会的各位同行、各位同学,感谢张老师。在这本书的创作和出版过程中,确实有不少趣事。我认为在出版能实现个人的理想,而亦步亦趋的工作很少能发挥人的创造性。出版是比较艰辛的劳动,任何欢乐都是艰辛的,没有艰辛就没有欢乐,所以你们要想获得欢乐就应该来出版业。我写书的过程也很艰辛。由于白天工作很忙,我通常是在晚上进行写作,大概花了400个夜晚才写完。我每次都写得很晚,我的编辑总是在第二天早上收到我的稿件,因为我有时是半夜12点发,有时到凌晨三四点才发。别人在舒服的空调房里“葛优躺”时,我硬生生地坐在书桌前写了400多个夜晚。这400多个夜晚我基本不玩手机,也很少出去应酬。当我减少这两个活动的时间后,我发现我的时间滚滚而来、非常充裕。尽管这段时间没有了玩手机和应酬的欢乐,但我能够把自己30多年在出版工作的体会与思考写出来,将其出版奉献给全国全体出版人,我觉得是非常有意义的。在这本书中,我将我在早期出版工作中形成的理性认识和进入出版社之后的感性认识结合,尽管书中谈到的出版秘籍可能还不完全正确,但我写出了我在出版工作中的经历和体会,同样也写出了无法改变现状的痛苦。如果大家能够与我产生共鸣,我就非常快乐,这也是我写作的缘由。

“获得选题的六字捷径:偶得、深挖、改造”

张

著名的出版家赵家璧写过两本书,一是《编辑忆旧》,二是《文坛故旧录》,其中他总结了自己的经验:做一名好编辑,要善于催作者交稿,也要广交朋友。三联书店的前总经理沈昌文先生也将做出版的独门秘籍概括为“吃吃喝喝,谈情说爱”。同样,徐总书里也谈到了编辑要广开交际、广交朋友,不能闭门造车,这些其实都是在强调编辑人际交往能力的重要性。此外,书中的另一个经验,就是徐总谈到的获得选题的三条途径:偶得、改造和深挖。我觉得这三点非常有意思。古人说:“事事留心皆学问”,实际上只要编辑在出版过程中留心,就能挖掘出好的选题。对于这六个字,徐总有没有案例可以与大家分享?

徐

“偶得、改造、深挖”,对这六个字我深有体会,这就是我的出版工作的真实写照。在我心目中,编辑分六等,其中一等编辑是最具创造性的编辑,他们能够实现选题的从无到有。我本身不是一个优秀的编辑,但我始终朝着优秀的编辑努力,所以我总是在工作中不断锻炼我自己的选题能力,总结出“偶得、深挖、改造”三大选题捷径。

第一是偶得。“文章本天成,妙手偶得之”,好书也如此。我策划的许多书往往来源于一时的灵感和启发,但我会及时进行追踪、紧盯不放。例如“‘四个全面’战略布局丛书”,我是在火车上偶然得到的灵感。正是在火车上,我看到了相关新闻,于是立马和时任理论处处长双传学提议马上展开研究,争取首先在江苏将这一重要战略思想学习透彻并进行系统研究。双处长同意,回来之后立刻组织江苏的理论工作者深入学习和研究,最终形成了“‘四个全面’战略研究丛书”,领先全国理论界和出版界。

第二是改造。有些稿件很有出版价值,但又存在冗长、杂乱等问题,编辑要对内容进行取舍,要说服作者进行改造。当初省社科联组织编写“江苏社科名家文库”,我们负责《江苏社科名家文库·胡福明卷》,该书分为学术小传、主要作品、学术年谱三部分。我觉得学术小传是真正有价值的内容,于是在仔细研读后我决定将胡福明的学术小传单独拿出来出版,并安排社领导对他进行访谈,最终将6万字的书稿扩充成为一本10万字的书。这本书出版后在社会上反响热烈,销量也不错。

第三是深挖。我们与央视科教频道合作打造“大家丛书”,他们每次推出一名大家,我们就出版一本传记。这套丛书出版的数量已经不少,但没有延伸产品,我觉得非常可惜。因此,我要求我的编辑们再积极开发延伸产品。如在采访中国宪法学泰斗许崇德之后,我又恳请他撰写“宪法知识丛书”,这个选题刚立项就入选“十二五”国家重点出版规划,其中第一本《中国梦实现的根本法保障》还在次年入选中宣部年度主题出版重点出版物选题。

这就是我根据我的工作经历总结出来的经验,如果编辑都能做到这三点,出版的选题就能源源不断,出版市场也将更加繁荣。

“人类永远需要出版”

张

“偶得、深挖、改造”这六个字值得作为经典传授给学生。做一名好编辑具有一定难度。按照马斯洛的需求原理,目前大部分编辑只是把编辑工作当作谋生的手段,满足自己生存的需要;如果编辑将这份工作作为满足第五阶段需求的手段,即通过编辑工作追求人生自我价值的实现,那我们出版业肯定大有发展。我经常给我的学生说“书比人长寿”。如果在你的职业生涯中编出一本书,这本书的生命超过了你的自然生命,那你的编辑生涯非常值得被回顾。目前市场上的许多书成了快消品,一年两年之后无人问津。实际上,编辑如果在其中充分发挥主动性和积极性,像徐总所说的在生活中发现好的稿件,那么出版将大有收获。在出版业能够实现价值,这也说明了出版行业存在的意义。同学们现在都正值青春的美好时候,他们投身到出版业,能不能看到一个辉煌的未来?

徐

我喜欢在脑海里回想别人的话是否正确。其实我是不认同“书比人长寿”这一观点,因为目前市场上的许多书都比人“短寿”。《红楼梦》《三国演义》这类经典确实比人长寿,但现在很多书出版2天就没有热度,甚至上市之日就是消亡之日。这类烂书浪费了许多出版资源,也浪费了读者的时间,做编辑绝对不能出这类书。因此,我们编辑要做有价值的书,努力实现“书比人长寿”。我记得毛姆曾说过,他从不看报纸,也从来不看新闻。因为看新闻掌握的信息过了2个月之后就毫无价值。在我看来,花大量时间在碎片化的内容上没有多大价值,我们要掌握的是系统的知识,而书是可以实现这一点的。所以从这个角度,出版行业具有巨大价值。

张

我认为大家都想从事具有创造性的工作,如果每天都只是重复一些简单枯燥的内容,极容易心生烦厌。选题需要创新,这点就决定了这份工作的创新性。如何策划一本超出自然生命的图书,一取决于你的眼光,二取决于你的老板。出版也是一种商业行为,需要考虑投入和产出。好的选题,也有可能无法立马取得经济效益。李四光的《地质力学概论》销量并不高,但根据这本书中的地质学相关理论发现了大庆油田,这本书的价值就不得了。所以复旦大学出版社前社长贺圣遂认为,出版的价值在出版之外,有时出版的间接价值更大。而这也是出版人的价值和意义,所以徐总怂恿学生去出版单位,我觉得还是有道理的。

此外,徐总一开始提到“千年未有之大变局”,从纸张发明到数字时代,出版已经有1000多年的历史,我们现在所有的知识体系实际上都是建立在纸质文献的基础上的,数字时代并没有改变出版的本质。与报纸传递资讯的本质不同,出版的本质在于传递知识,而且这种知识是不可遗传、需要后天习得的,因此这就决定了人类永远需要出版。人类通过自己的这种不断的平衡,一方面把原有的知识保存下来,另一方面在原有的知识上不断进行创新,出版就是做的这份工作。从这个角度来讲的话,出版的价值巨大,当然过程也充满了挑战性。在整个的这个世界发展过程中,《汤姆叔叔的小屋》引发了美国的南北战争,《寂静的春天》引发人类对杀虫剂的重新认识,这些书籍对社会发展产生了深刻影响。如果你在编辑生涯中策划出这样的书,这本书改变了某一阶段人类的认识,甚至改变了世界,那你作为编辑来说就非常有成就感。改革开放初期,岳麓书社钟叔河策划的“走向未来丛书”旨在向读者展示晚清中国人如何看世界,这套丛书现在都经常被大家拿出来反复阅读。所以我们经常讲“读史使人明智”,实际上就是因为通过阅读,我们能够更好地认识自己,也能更好地认识这个世界。

“出版的正反面:何为正?何为反?”

张

我今天坐在这里,又在反复想一个问题,书名为“出版的正反面”,到底何为正?何为反?当我们看一枚硬币,看到正面的时候,我们实际上可以预测反面;但是看书时,我们是无法根据正面预测反面的。所以书名中的“正反面”寓意什么?

徐

无数人都问我这个问题。其实拿到书,你们会发现一个很有趣的事情,我们第一版封面上的“反”字是压在“正”字之上的,第二版则“正”字压在“反”字上,这个点是非常有趣的。书名取名为“正反面”,意在要求从正反两面去看待问题。张老师说我怂恿学生去出版单位,我的确在怂恿,我未来还是会怂恿学生到出版单位去的。但是这存在一个前提,出版社要有一位好社长。在书中,我谈到出版社社长的核心素质,其中有一条是要会用人与容忍。一方面,社长要看到编辑的优势和短板,将其分配到合理的岗位上充分发挥主动性和积极性;另一方面,要容忍,对于“不听话、不听指挥”的高手编辑,要给予尊重、关心并与之建立深厚的友谊。

张

领导很重要,这就是善于“将将”的重要性。回顾整个出版史,南京在明清时期有许多私营的出版业,有的家族能够维持三代,有的一代就垮,这实际上与他们的管理有关。我也怂恿学生去出版单位,不仅仅是因为我在出版专业,更多地是基于我对这个专业的认识。我经常跟学生讲,出版是一个跟名人打交道的行业,作为编辑你可能会接触到更高层次的人。另一方面,从事出版的收入也是可观的。许多人认为出版是一个用爱发电的行业,我觉得这不全面。可能这是出版单位新人编辑的观点,而且如果你真的在出版单位做得好的话,回报还是很可观的。一家民营出版机构到南大来招聘,打出的口号是“年薪百万不是梦”,我的学生怀疑这是骗局。但其实你只要每年打造一本畅销书,十年后收入不入百万都难。所以,无论是从创造性角度还是经济收入来讲,至少目前出版依然是一个令人羡慕的行业。最关键的一点,还是在于出版传递知识的本质。除非哪一天大家都不读书,或者我们能把控制知识的基因移植到新生婴儿身上,使其出生就是满腹惊人的学者,那可能出版业就没有未来,但那个时候我们人类也没有未来了。

换一换

换一换