人间要好诗

天意君须会,人间要好诗。精选当代各种风格的好诗词。

公众号

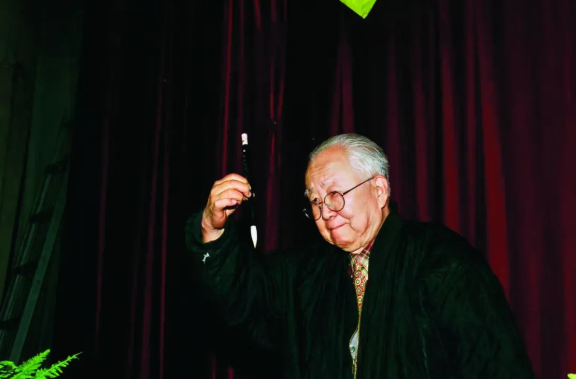

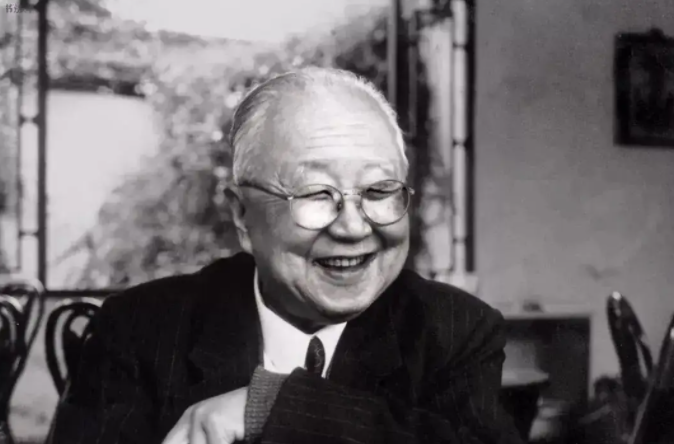

诗人启功

一 启先生改诗

文|赵仁珪

凡喜欢作诗的人都会有这样共同体会:为别人改诗比自己作诗还难——既要顺着别人的思路,还要把原有的意思改得更好;既要保持原有的语言风格,还要把它修饰得更美。对古典诗词而言就更加困难——它还涉及到格律的问题,既要把意思和语言改好,还要让它符合平仄,而这两点往往是很难兼顾的。因此替别人改诗的水平如何,很能从一个侧面看出他作诗的水平。笔者在这方面常遭到尴尬,有些“慕名者”把他们的作品寄来,请求帮助修改,我总是不知从何下手,白白花费很多时间。但启先生却总能应付裕如。

就拿启先生为我改诗来说吧。我最怕别人请我改诗,但又最想请启先生为我改诗,好从中得点真传。第一次拿习作给启先生是在上研究生期间。那时有所谓的“游学”制——第三年学校给若干经费,学生可以外出访学,于是我们揣着一、二百块的经费走遍半个中国,边走边写,回来也凑成二十来首,便不揣冒昧地想请启先生看,不料启先生非常高兴,比我交上一篇普通的作业还兴奋,马上说道:“拿来我看。”从此,凡有些涂鸦之作都像作业一样交上去。启先生每次也都高兴地为我修改。

我真佩服启先生读诗和改诗的速度,反应之快捷与灵敏真令人吃惊。他一边读,一边就用铅笔划出不合平仄的地方,并注明此处“宜用平”,此处“宜用仄”,根本用不着特意地判断,有时索性写上“可改为”某字。如我在为庆祝师大百年校庆时想写一首《行香子》,此词牌上下片最后一句在一个领字之后最好用三个句式相同的三字句,如能有一个重复的字则更妙。我上片最后一句想用“祝”字领起对老前辈、同辈和年青一代的祝福,如果都用一个“者”字,则前辈和年青一代可称“老者”、“少者”,但同辈就找不到合适的词;不得已,只好写作“祝老人寿,同侪健,少者春”,但自己非常不满意,特别是“老人 ”的“人”字,“少者”的“者”字,几乎成为没有任何意义的废字,启先生读到这里的时候,马上发现这一问题,只沉思片刻就改成“祝老翁寿,同侪健,少龄春”。下片最后一句我原作“看桃李艳,松竹劲,兰蕙芬”,但“李”字、“竹”字、“蕙”字都用了仄声(“竹”古作入声),不符合严格的平仄要求,我也知道,但苦于找不到更合适的字眼。启先生不但边读边指出这一毛病,而且又很快地改成“看桃花艳,松筠劲、蕙兰芬”,不但平仄协调,而且字面文雅,特别是“筠”字,比“竹”字更传神。我在下面冥思苦想很长时间解决不了的问题,到启先生这里不到一分钟就搞定了,这种敏捷能不令人钦佩吗?有一次我还特意作了一回“测试”,我作了几首《忆江南》词,前边的几首都合于格律,最后一首,实在调不好文意和格律的关系,只好保文意而舍格律,我想即使注重格律的人,受“惯性”的影响,读到这首时也该马虎过去了。不料拿给启先生看时,前边的几首他都没说什么,刚看到这一首,马上说这首为什么错了?反应之快令我吃惊。当时我就想起小时候见到的这样一种情景:倒腾大洋的行家里手,用不着一块一块地看,更不用牙咬,他们可以在左手掌上码一大排银圆,高高地抬起来让银圆往下流,如果发现其中有假的,不等落地,右手一弹,就能把它弹出。启先生当时的反应之快,即如此。

当然,更多的是鼓励,遇到稍好的句子,他一定先拍一下桌子,或伸出大拇指,开怀大笑,连连称好,有时还用铅笔在旁边画上一两个圈,好像小时侯写大楷,老师用画圈来夸奖一样。这是对学生的最大鼓励。说来也巧,启先生称赞的那些句子,往往是我本来就最得意的地方,可见不管是指正也好,夸奖也好,启先生都能一目了然。修改之余,他还常语重心长地向我强调改诗的重要性,他说,诗就要不断地“打磨”,虽然不必像某些苦吟者那样“吟安一个字,拈断数茎髭”,但一定要“大胆落笔,细心收拾”,“富于千篇,穷于一字”,学习杜甫“新诗改罢自长吟”,学习陆游“年来旧稿花前改”,学习金人“石鼎夜联诗句细”的精神,尽量把每一个字安排好。这些教导更超出一句一字之得,使人受用终身。至于他只用铅笔改,只注明“宜作”,更充分体现他的谦虚,他只是用商量的口吻和你切磋,而不想强加于人。

说起启先生改诗,不能不提到启先生与钟先生之间的佳话。二老都喜欢作诗,他们的诗集中有很多唱和的作品。他们都住小红楼,经常拄着拐杖互相拜访,而谈话的主要内容就是谈诗,有时还带来自己的新作请对方修改。我曾见到这样一份手稿原件,是钟先生“九五生辰偶书”,诗曰:“求仁未得身先老,阅世深来梦易惊。此是暮年心痛处,苍茫欲语仗谁听。”上边工工整整地题道“元白(启先生之字)教授吟正”。启先生为之改动了几个字,诗变成了“求仁既得身非老,阅世深来梦不惊。此是近年心慰处,苍茫一语众人听。”下边恭恭敬敬地落上“后学启功敬改”。应该说启先生是有意地改动了钟先生的原意,钟先生出于一贯的忧国忧民、严于责己的思想,为自己到耄耋之年仍没能完全实现自己的抱负而自疚,而启先生则称赞他德高望重、久经磨难,应该欣慰。但只改动了七个字,便非常得体地改变了原意,启先生的聪明巧妙可见一斑。后来钟先生曾不止一次地和我提起此事,他虽然不能称赞启先生对自己的称赞,但对“易”字改成“不”字,“欲”字改成“一”字却大加称赞。

有趣的是,启先生还经常凭自己的聪明来改动古诗,当然,这决不是游戏,而是为了说明某些问题。他曾以王维的“长河落日圆”为例,说这五个字可以改成十种句式,前三种为:“河长日落圆”,“圆日落长河”,“长河圆日落”,它们虽有艺术上的高低之分,但语义上却无分别。第三到第九种为“长日落圆河”,“河圆日落长”,“河日落长圆”,“河日长圆落”,“圆河长日落”,“河长日圆落”。这几句看来不通了,但如果给它们各配上一句,仍能“起死回生”,就像从前有人作了一句“柳絮飞来片片红”成了笑柄,另外一人给他配上一个“夕阳返照桃花坞”的上句,于是下句也成了好句一样。按这个办法可以给这六句各配一个上句,这不通的六句也都可通:1、“巨潭悬古瀑,长日落圆河”——因为“长日”可作“整天”讲,“古”是由来已久之意,“潭”是圆的水,“瀑”是落的水。2、“瓮牖窥斜照,河圆日落长”——从瓮牖(坛子口)中看河是圆的,斜照是长的落日。3、“瀑边观夕照,河日落长圆”,4、“夕照瀑边观,河日长圆落”——河与日俱落,一长一圆。5、“潭瀑不曾枯,圆河长日落”——从不枯的潭水中流出的瀑布是永远向下落的。6、“西无远山遮,河长日圆落”——因为如有远山遮,见到的当是衔山的半日。这些搭配解释虽然有些不免“强词夺理”,但终究可通,只有第十种“河圆落长日”过于拙劣,难于为它圆谎了。(见《汉语现象论丛 古代诗歌骈文的语法问题》),读者不要认为启先生在做文字游戏,他是为了说明汉语语序颠倒灵活的现象,在特定的语言环境中,同样的词汇进行颠倒组合后就会生出不同的语义。这种现象多数人都能理解,冥思苦想后也能找到一些例证,但通过改诗,把长、河、落、日、圆五字在不同的特殊背景下组合成这么多的花样,实在是匪夷所思,出神入化,没有绝顶的聪明是根本想不到,也写不出的。

又如启先生对很多人,如朱熹者流,抱着封建道德观去解释《诗经》十分不满,于是借助改诗对他们进行讽刺。如《诗经》的第一篇《关雎》:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。……”这本来是一首表现婚爱的诗,但《毛诗序》却说:“《关雎》,后妃之德也,《风》之始也,所以风天下而正夫妇也。”朱熹更说:“盖指文王之妃大姒为处子时而言也。君子则指文王也。……汉康衡曰:‘……此纲纪之首,王教之端也’。可谓善说诗矣。”对此启先生讽刺道,何必只说它是歌颂文王呢?给它改一改,还能说它是歌颂尧舜呢!诗曰:“关关众雎鸠,聚在河之洲。窈窕二淑女,君子之好逑。”为什么是“二淑女”呢?因为尧有二女,一名娥皇,一名女英,都嫁舜为妃,这样一来,岂不可仿照《毛诗序》和朱熹之流所说,我这是“美尧舜之德”吗?

(选自《土水斋诗文选二编》,中华书局2022年)

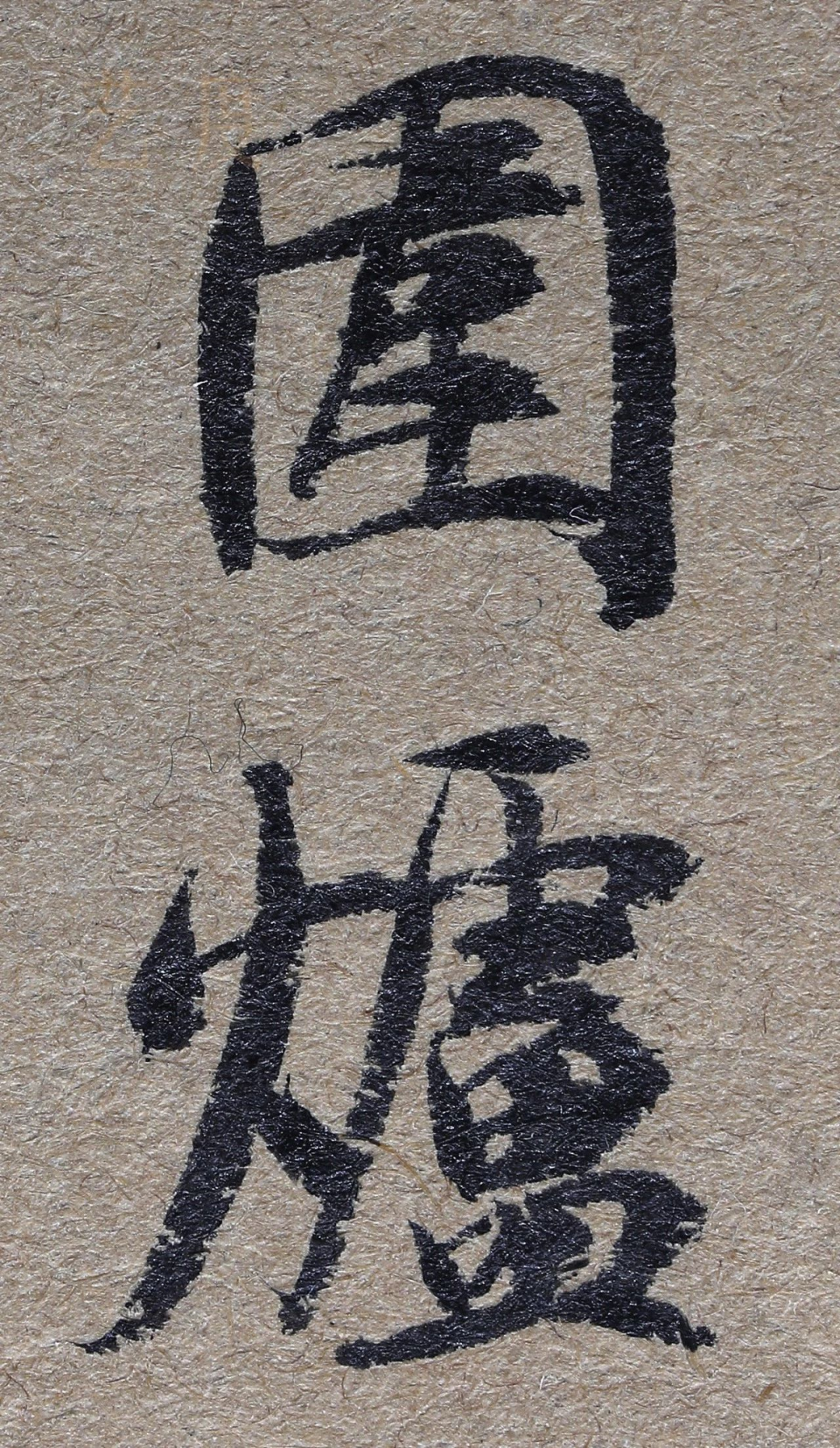

启功(1912年7月26日-2005年6月30日), 字元白,也作元伯,号苑北居士,北京市满族人。雍正皇帝的第九代孙。中国当代著名书画家、教育家、古典文献学家、鉴定家、红学家、诗人,国学大师。曾任北京师范大学教授,中央文史研究馆馆长、博士研究生导师、九三学社顾问、中国书法家协会名誉主席,世界华人书画家联合会创会主席,中国佛教协会、故宫博物院、国家博物馆顾问,西泠印社社长。

赵仁珪 1942年6月生,北京市人。九三学社社员。北京师范大学文学院古典文学教授、博士生导师。2003年8月被聘任为中央文史研究馆馆员。

编辑/章雪芳 审核/小楼听雨 校对/冯 晓