看戏

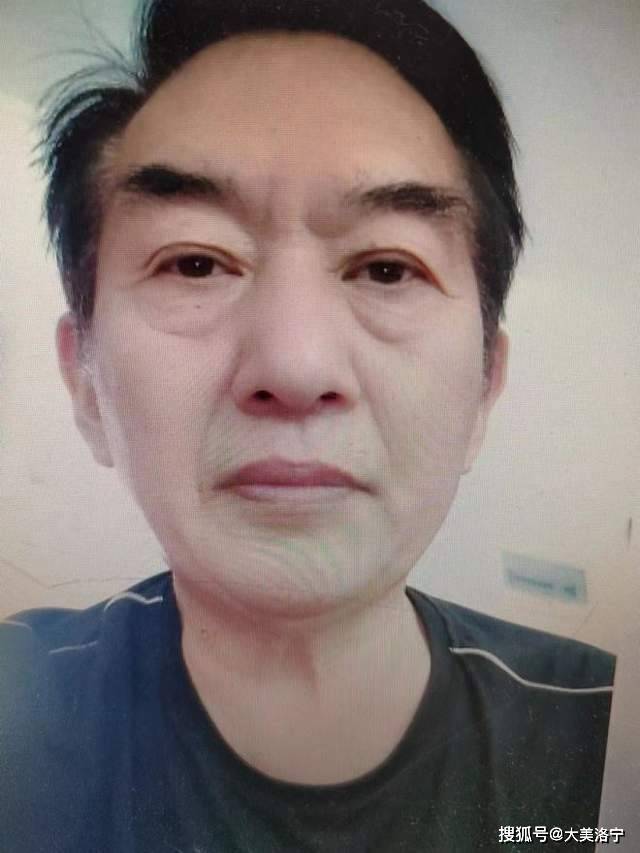

胡天武

(十一)

转眼到了2002年年底。有一天,我对媳妇说:“咱也买板胡学拉板胡吧!”

她立刻支持我说:“你会拉,我就会唱。”

第二天,我们就去商店里看板胡。那时县政府门口儿有一排小门市,叫“府前门市”。里边挂了一根板胡在卖,是旧的。我拿过来看了一下,沉甸甸的。问价钱,店主人说五百。我们商量了一下:眼下是腊月,服装店生意是旺季,正是店里需要钱进货的时候。咱过罢年来买吧!

大年初三我们就去看,那一把板胡没有了。店主人说年底时有人买走了。我问谁买走了?他说,一个兴华人买走了。我后悔极了。至今还记得那把板胡。应当是檀木的,正宗货。好歹我也是见过世面的!

别的没有了,只好便宜买了一把,二百五十块钱。好个“二百五”!是私人做的。店主人又推荐我买了个定音器,放在嘴里吹的那种。回家就“咯咛”起来。我虽然以前学过坐鼓,却不会拉板胡。但我识简谱。高中毕业时买有一本《豫剧唱腔选集》,有词有曲,看谱哼着也有点儿基础。抱着极大的兴趣,我天天拉个不停。

那年夏天,天特别热,一天晚上,我和媳妇二人在店门口乘凉,我拿出板胡又开始拉,也不知拉的是什么,也不成调儿。街道边走过来两个女人。年龄大点儿的那个女人说:“你拉,叫她给你唱!她会唱的”。他指着同行的那个年轻点儿的女人说。

我说:“中”!问她唱什么。

她说:“下位去劝一劝贵妃娘娘。”

我一怔:“我不会拉过门儿。”

她说你随便拉个二八头儿就行。我拉了个生巴巴的二八头儿过门,她唱起来了。第一句我都不会拉,三句没唱完,我拉不下去了,都不会。再换一段儿,还是不会拉。一连唱了三段,没有一段儿我会拉。我惶恐至极!她们走了。

我对媳妇说:“我咋啥也不会拉?

”她说:“你才学嘛,慢慢拉多了就会了。”她没有打击我,反而鼓励了我。

我买来了录音机,又买了许多磁带。一有空儿我就听着录音机拉板胡,竟然一天比一天拉得像样儿了。那个会唱的年轻女人,经常来我店里找我唱戏。她比我的水平高,会唱很多段子的戏,说在老家时曾在大队剧团里唱过戏的。她无疑就成了我学戏道路上的小老师。

后来,又有一个比我年龄大点儿的老人来我店里,和我一块拉板胡。问他,他说是县医院烧锅炉的,姓王,也是个板板胡爱好者。我们在一块儿想当然地讨论着板胡的事情。他比我拉得好一点儿,但也不中。有人谈说同样的话题,兴趣自然就更大一些。

一天, 我和老王正在我店里拉板胡,门外进来一个和我年龄差不多的男人。挺着笔直的身材,大分头,斯文儒雅。他看了一会儿说:“拉板胡要挺直身板儿,别勾着头;弓要扯开,别拉半截儿弓。”

我看他说得内行,就把板胡递给他。他坐下,熟练地摸了摸琴杆儿,又掂量了一下弓子,就开始拉了。

“嗬,是行家!”他拉了一段儿慢板过门儿,很好听。又拉了一段二八唱段儿。我看他指法熟练,弓法潇洒。心想这下可遇到高手了。

我说:“你咋拉得那么好?完全的行家里手。”

他说:“我是从小就学拉板胡的,后来在部队军文工团拉了七、八年。板胡、二胡、坠湖,我都会拉。部队回来这几年经常给他们拉戏伴奏。”

我佩服极了,可遇到老师了。一说年龄,我们两个一般大,都是四九年的牛。互报了姓名,他说姓吕,原来在上宫金矿上班,现在下岗啦,在家闲住。他对我们两个评价了一下:说老王拉的很有豫剧味儿,但板儿不行,板儿不瓷;说我拉得没有老王拉的有豫剧味儿,但我的板儿很瓷。有板儿才有前途,这是学拉板胡很重要的一个条件。我想这大概得益于几十年前我在大队剧团坐过鼓,是那时候练成的底功。

从此,老吕成了我学拉板胡的开门老师,在他的指导下,我的技艺开始飞快地进步。直到现在,我俩还保持着深厚的友谊。

(十二)

两年后,我拉得有点儿模样儿了,我媳妇也会唱几段豫剧了。来我店里玩的人,也多了起来。有同行拉板胡的,有拉二胡的,还有几个女的来唱豫剧的。女的要来,都是先和我媳妇搭上关系,然后再来。

慢慢地,每天晚上我的店里都有人来玩。他们都让着我,抬举我,每次都要由我来拉板胡。其实我是拉得水平最差的。我只顾高兴,也不怕丑。盎然的兴趣,良好的练习条件,很快,我都可以为他们伴奏了,他们都夸我学得快。

我也不知高低,飘然起来。身旁聚集了一群男女戏迷。我的门市每晚都成了大家很好的一个去处,每天唱唱哈哈,高兴无比。比那年在大队拍戏时还要乐呵。我们这些戏迷,无论男女都成了志同道合的好朋友。

更喜的是:我媳妇自和我结婚以来,从来没开口唱过戏。我知道她不会唱戏。这期间,她和几个唱得好的女的都成了好友,耳濡目染,她现在也学会唱戏了!没有别人时,我们两个就一人拉,一人唱,快乐无比!他们都取笑我们说:“你两个人真是唱着过的!”我想,媳妇会唱戏,那可是我年轻时的心愿啊!

农村里唱戏的风俗又重新兴起来了。城关镇东关村要成立剧团了。村里有钱, 村干部又爱好,村里又有唱戏的老底子,老风俗。消息一传出,在我这儿玩的几个唱得好的女的,都要去报名,她们要拉着我媳妇一块儿去。她害怕不会,不敢去。她们非要拉她去,我一支持,她也就去了。这一去,就是八九年,排成了好几场戏。

村里一个企业家热心支持,给剧团取名“君龙豫剧团”,还到处去演出。不仅在县城演出,还到各乡镇各大村去演出,甚至还出县到外县去演出。她们剧团还请来了县剧团的老师当导演,教身段,教化妆。妆化的好了,戏也唱的越来越好了。我常去看她们的拍戏和演出,常常拍下他们的照片,欣赏保存。看着媳妇化了妆的模样,感到她更漂亮了,我心里似乎想起了什么?心里热乎乎的。这不就是我年轻时曾经的梦想吗?

(十三)

此后的十多年里,是我看戏最多,接触戏剧最多,最过瘾的几年。县剧团只要在周边附近唱戏,我和媳妇几乎都要去看。看得多了,剧团里的人,我几乎都能叫出他们的名字,这成了我在戏友们中间炫耀的资本。

想起从前有一个笑话:六七十年代时,村里有个大男孩儿,为了显示自己和剧团人有关系,一次上厕所,正好碰上县剧团著名演员吉太法也上厕所,大男孩机灵一动,不失时机地对吉太法说:“你也来尿尿了?”

吉太法白了他一眼,“你真蛋球疼!”

事后,大男孩逢人就吹:“吉太法曾说我蛋球疼”。

而今,我可是正儿八经的同唱戏人成了密接者。

那年春节下大雪,自初一直下到初五。正月初二那天,县剧团在防疫站门口演习。当天鹅毛大雪,台下没人看戏。我说:“看戏去吧?”

媳妇说:“雪下得这么大,哪有人看。!”

我说:“我去瞅瞅!要是没人看,我就回来了。”

拿了把雨伞就去了。戏是开了,雪下得太大,果然没人看。只有几个小孩儿在场子里玩耍。我打着伞,站在左边台角儿。想着看一会儿就回去了。

那天唱的是“穆桂英挂帅”。杨文广、杨金花兄妹二人,去京城探事,顺便上了宋王选将的擂台。刀劈王伦,夺得了帅印。两个小演员演得机灵可爱,抱着帅印兴冲冲地跑回了杨府,却遭到了母亲穆桂英的斥责。忠心爱国的佘老太君,忠心一片,支持孙儿。又说服了穆桂英要杀敌报国,为国分忧。那唱腔慷慨激昂,悦耳动听。杨门女将,齐聚校场,一个个跨马挺枪,披甲带刀,威风凛凛,杀气腾腾。

台上拉板胡的郭克锋老师拉得是激情四射,精神抖擞。拉到精彩处,只见他浑身随着音乐节奏一起一伏,屁股下的座位儿随着身子上下抖动,震得台子“咚咚”直响。看得我是热血沸腾,哪还顾大雪纷飞。拉板胡的就在我眼前,难得的近距离观看。只见他左手五指上下翻飞,在琴炫上,上下跳动;右手的弓子 ,左右抽拉,长长短短,动静有序。那推到左边的弓尖儿,就像利剑般地一进一出,像在无形的轨道上前进后退,不偏不倚。拉出的琴音瓷实好听:似高山流水 ,似万马奔腾;像百灵鸣叫,如珠落玉盘。我早已神魄颠倒,如呆如痴;口水直流,忘形忘颌。郭老师大概看见了我的憨样儿,不住地看我。

戏结束了,我回过神来。回头一看,身后大雪一片,净无一人。我则是兴致勃勃,充满自豪。这是我的专场演出啊!

那年夏天,酷暑难挡,县剧团在城郊乡在礼村演出。这天晚上是豫剧“桃花庵”,这是唱功戏,我兴致勃勃专门去看剧团的板胡。是夜凉风习习,爽神清心。开戏十分钟,瓢泼大雨下来了,看戏的人们,四散逃窜。我和媳妇骑着电动车,沿着公路往县城赶。新修的公路宽敞笔直,两旁的路灯亮如白昼,根本没处避雨,只能冒雨前行。大雨滂沱,浑身衣服,早已淋透了无数遍。好在是夏天,不冷还舒服。媳妇在后面紧紧抱住我,把脸埋在我的后背上,不知东南西北,不知身在何处。两人合一,人车合一。我紧握车把,聚精会神。风驰电掣,如入无人之境。这真是难得的栉风沐雨,人生锻炼呀!

(十四)

再往后,县里兴起了广场文化月活动。每年一进入三伏天,县里就要组织专人负责,开始搭台唱戏,让人们休闲、乘凉观看。县里最大的文化广场上,中间一辆专用的活动演出汽车,当作舞台。舞台前面有两组大音响,一排大吊灯,漂亮气派。本县剧团,外县剧团,市剧团,省剧团,都来演出。东关“君龙豫剧团”也参加演出。

后来几年,各乡镇,各大村,都先后陆续组织了业余剧团,都来参加演出。广场文化月活动,一开就是两个月时间。那时每晚县城里是万人空巷,乡下的人也来观看。诺大的广场,水泄不通。人们天天沐浴在歌舞升平,一片祥和的气氛之中。我想历史上的盛唐时期,水浒传中的京都开封上元节,可能就是这样吧!我们是天天去看,一场不漏。直看得天昏地暗,日月无光,昼夜颠倒。“君龙剧团”是最早成立的农村剧团,有影响又有面子。每年到文化月都要参演两三场,媳妇她们这帮子人,可风光透了。每晚演出前,家属们都要到台后观看、帮忙。看她们一个个花枝招展,眉飞色舞。在灯光的余辉里,仙女下凡一样。比起以前看其他剧团的演出,更是心潮澎湃,难以名状。

每次文化月活动的后期,就只剩各乡镇、各村的演出了,大多数人都不去看了。我们二人还是照看不误,第二天还要向其他戏友们叙说。她们笑我们:“你们两口子到底是识戏不识戏?那种戏你们也看得那么有劲儿!”又说我们俩是真正的戏迷!

(十五)

自从我五十多岁上开始学拉板胡,不觉二十年过去了。技艺的增长没有年龄的增长更迅速。不知不觉已进入古稀之年,我们添了小孙子了。我们老两口把门市交给二闺女,腾开身子,到洛阳城来带孙子了。没有了县城那些朝夕相处的戏迷朋友,生活显得有些冷清。但我拉板胡的热情丝毫不减。

刚开始低价买的板胡,早已换成了高档些的板胡。每天不断地研究、摸索板胡。研究板胡的结构,摸索板胡的技艺。由只有一把板胡,变成了拥有三把板胡。每天不是拉板胡,就是修板胡;不是修板胡,就是拉板胡。一个豫剧大起板过门,照着手机里的视频,就要拉几百遍,还总是觉得不满意。儿子又为我买了音响设备,支持我们娱乐。我们开始慢慢地试着融入洛阳的唱戏圈子。这两年疫情爆发,持续不退,没法出去聚集玩耍,就在地下车库里拉。

抖音、快手都成了我们的学习工具。年轻时的那些别的爱好,都丢了。像乒乓球,象棋,都没时间玩了。唯有对板胡的喜爱,有增无减,我已把拉板胡当成了现在生活和锻炼身体的一部分。

看看省团的王善朴、朱超伦,和一大批老艺术家们,个个都八九十岁了, 还活跃在舞台上。豫剧大师马金凤老师,活到了一百岁。他们的健康、长寿,难道不得益于对戏剧的热爱吗!现在国富民强,生活幸福。我们生逢其时,无忧无虑,赶上了这大好的年代。回想起年轻时生活的诸多不幸,现在都得到了偿还;那年轻时羞与人说的美好梦想,如今也都实现了。感恩祖国,感恩社会,感恩时代。

祖国万岁!人民万岁!

作者简介:胡天武,洛宁县马店乡关庙村人。偃师高中老三届毕业生。做过民师,当过工人,干过验光配镜。现退休闲居,初学写作。