诗人启功

一 启先生解诗

文|赵仁珪

诗人的心都是相通的。高明的作者,往往是别人的最好读者;最好的读者,往往同时也是优秀的作者,因为他们有着“心有灵犀一点通”的心智、思维、情感。所以往往听不会作诗的人讲一百堂诗词课,不如听真会写诗的人讲一堂课。启先生既然能把复杂真切、细腻微妙的感情化作简捷优美的诗句;也必然能从别人生动凝练的诗句中读出同样丰富的感情。所以听他解诗往往会有很多惊喜之感,有如高明的禅师当头棒喝,醍醐灌顶,直指人心。如对李商隐《锦瑟》诗的解读。诗曰:“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆,只是当时已惘然。”此诗自古号称中国第一诗谜,今之论者所幸称其为中国古诗中的“哥德巴赫猜想”。为了破解其主旨,大家纷纷立论。有称其为亡妻而发的,有称其为爱妾而发的,有称其为情人而发的,有称其为政治遭遇而发的,有称其为牛李党争而发的,甚至有称其为一篇自述风格的诗论,不下十余种。而且越考证越烦琐,越论述越玄妙,而读者则越读越不得其解。所以元好问感慨道:“‘望帝春心托杜鹃’,佳人锦瑟怨华年。诗家总爱西昆好,独恨无人作郑笺。”且看启先生是怎样笺释的:前两句的中心是“五十年”。只不过不是直说,而是由锦瑟上的弦与柱起兴,联想自己逝去的每一华年。第三句的中心是“梦”,只不过加上一系列的装饰语,说自己的梦有如庄子清晓迷离的蝴蝶梦。第四句的中心是“心”,只不过加上一系列的装饰语,说自己的心有如望帝化为杜鹃鸟后啼血的心。第五句的中心是“泪”,只不过加上一系列的装饰语,说自己的泪有如南海明珠,海月可鉴。第六句的中心是“暖”,只不过加上一系列的装饰语,说自己的热情到了能燃烧蓝田之玉的程度。最后两句说不待回忆,当时即已预感到要是一场悲剧了。因此如果剥去所有的装饰,就是咏叹自己半辈子的梦、的心、的泪、的热,以及早已知道的悲剧。只不过没有那些装饰语读起来不像诗,而很多人又恰恰被这些装饰语所蔽,于是产生了种种误解。按这样的解释,说他是咏叹爱情的也可,说他是咏叹自己遭遇的也可,何必那样胶柱鼓瑟,非要说他是专为某一事而发的呢?难道诗人在抒情时非要把自己局限在某一情事之内吗?这真是通达之论,彻悟之论,不但能举重若轻地破解这千古诗谜,而且让人领悟了诗歌主旨与装饰之间的关系。(详见《古代汉语论丛 古代诗歌、骈文的语法问题》)又如对昭君诗的理解。王昭君的悲艳故事自古以来不知感动了多少诗人,他们写下了数以百计的诗歌,有人随手集结了一下,就出了厚厚的一大本诗集。应该说,这里面不乏立意新颖的作品。正如《红楼梦》第六十四回《幽淑女悲题五美吟》写到林黛玉为王昭君题诗,贾宝玉所评:“作诗不论何题,只要善翻古人之意。若要随人脚踪走去,纵使字句精工,已落第二艺,究竟算不得好诗。即如前人所咏昭君之诗甚多,有悲挽昭君的,有怨恨延寿的,又有讥汉帝不能使画工图貌贤臣而画美人的,纷纷不一。后来王荆公(王安石)复有‘意态由来画不成,当时妄杀毛延寿’,永叔(欧阳修)有‘耳目所见尚如此,万里安能制夷狄’,二诗俱能各出己见,不与人同。”但这些“能各出己见,不与人同”的作品到了启先生的笔下又不免逊色,且看启先生是如何解的:他在《昭君辞二首》序中说道:“古籍载昭君之事颇可疑,宫女在宫中,呼之既来,何须先观画像?即使数逾三千,列队旅进,卧而阅之,一目足以了然,于既淫且懒之汉元帝,并非难事。而临行忽悔,迁怒画师,自当别有其故。按俚语云:‘自己文章,他人妻妾’,谓世人最常衿慕者也。昭君临行所以生汉帝之奇慕者,为其已为单于之妇耳。咏昭君者,群推欧阳永叔、王介甫(王安石)之作。然欧云:‘耳目所及尚如此,万里安能制夷狄’,此老生常谈也。王云:‘汉恩自浅胡自深,人生乐在相知心’,此激愤之语也。余所云:‘初号单于妇,顿成倾国妍’,则探本之义也。论贵诛心,不计人讥我‘自己文章’。”真是发前人所未发,道前人所未道,不但善翻古人意,且堪称用心理学的方法来论诗、解诗。现在不是提倡文艺心理学吗?启先生虽然没有这方面的著述,但我想这一解释,可算典型的例证,难怪他自诩为“诛心之论”呢! 启先生对哪些作品可以算某一作家的代表作,也往往有独到之见。如讲白居易,启先生特别看重这首《勤政楼西老柳》:“半朽临风树,多情立马人。开元一株柳,长庆二年春。”他说这四句看起来谁也不挨着谁,全由一系列的名词或名词性词组成,但里面包含的沧桑之感、人生体验太深沉了,难得的是,这样沉重的感情却能如此“轻松”地就表达出来,没有绝大的笔力是写不出来的,而这正是白居易诗的特点。又如孟郊诗,以奇险古奥、钩章棘句、讲究思力著称,历来论著者多以《借车》、《秋怀》为例,但启先生特别看重这两首诗:“试妾与君泪,两处滴池水。看取芙蓉花,今年为谁死?”(《古怨》)“妾恨比斑竹,下盘烦冤根。有笋未出土,中已含泪痕。”(《闲愁》)前首要与情人相比,看谁的眼泪多得能把芙蓉花(水莲)淹死,想象极为新颖。后首借斑竹咏恨,但不写地上的斑竹,而写未出土的笋根已饱含泪痕,构思确实不同凡响。经启先生这么一讲,我们不是对孟郊思力非凡的特点有了更深切、更直观的感受了吗?但可惜的是,大多数的白居易诗选和孟郊诗选中居然都没选这些诗,看来即使最被有些学者轻视的选本,如果没有真正的行家里手来主持,也是很难编好的,而多一些像启先生这样独具慧眼的人,才能挖掘出更多不被人注意的好诗,正所谓千里马常有,而伯乐不常有也!当然,作为一个学者,启先生在解诗时,也特别注意考证和音韵。如在一般的版本中,东坡《狱中寄子由》一诗中都作“与君世世为兄弟,又结来生未了因”,启先生对“世世”一词一直有怀疑。他认为这两句诗是建立在佛家思维的基础上——佛家的因果之说认为:有今之因,乃有后之果,而后之果,又为再后之因。推测东坡的原意,这两句是想说今生既为兄弟,这是果,又将成为来生再为兄弟之因。而一般的版本作“世世”,如果为预祝之词,则下句应说“愿结”;如果为已知之数,则下句岂不成了废话?所以不论怎么讲都不通。于是启先生怀疑两“世”字的前一个必当有误,不是形近的“此”字,就是声近的“是”字,但“是”字古代是浊音上声,与去声的“世”终究声调有别,所以最大的可能还是“此”字。后来他托朋友去查影印常熟翁氏所藏宋本《施顾注苏诗》,果然是“此”字。这真有点神了!试想,没有深厚的考据和音韵学的功力,岂能看出这样的问题,又岂能得出如此神妙的结论?又如对南朝民歌《西洲曲》的评价。大多数的人都从意象的优美,节奏的跳跃,修辞的精妙去分析它的好处,而启先生却从它所属的清商曲的音乐性出发,指出音调的优美更是它不可忽视的优点。他对全诗32句进行了详尽细致的分析,指出其中的19句都符合后来标准的五言律句,其馀的也多是后来常见的拗句,所以诵读起来琅琅上口。在此基础上启先生指出:“‘清商曲’是‘巷陌歌谣’,也就是民歌。歌唱的方法是徒歌,也就是不用什么音乐伴奏的。所谓‘执节者歌’,有人解释为由执持节旄的人来唱。试问巷陌歌谣,不过是牧歌渔唱之类,哪里去找节旄?不难理解,节是伴奏的简单工具,也就是打拍的节板。清代唱莲花落和今天数快板的有两种伴奏工具,声音轻而碎的一串小竹片叫做‘节子’,两块大竹板叫做‘板’,用节或板打出节奏,来辅助歌唱的效果。手拿这类节板来唱,应该即是所谓‘执节者歌’。徒歌既没有管弦伴奏,那么在句调中就必须求其本身和谐,才能使听者悦耳。这大概就是古代徒歌读着格外顺口的原因。这种民间徒歌的歌手探索出来的旋律,被文人借鉴吸收,就是六朝诗中那些律调诗句和不完整的律调诗篇的来源。……”(《汉语现象论丛 古代诗歌、骈文的语法问题》)这一解释不但解决了《西洲曲》为什么声调优美的问题,而且解决了律调为什么产生的根本原因,可谓要言不烦,探骊得珠。

启先生对哪些作品可以算某一作家的代表作,也往往有独到之见。如讲白居易,启先生特别看重这首《勤政楼西老柳》:“半朽临风树,多情立马人。开元一株柳,长庆二年春。”他说这四句看起来谁也不挨着谁,全由一系列的名词或名词性词组成,但里面包含的沧桑之感、人生体验太深沉了,难得的是,这样沉重的感情却能如此“轻松”地就表达出来,没有绝大的笔力是写不出来的,而这正是白居易诗的特点。又如孟郊诗,以奇险古奥、钩章棘句、讲究思力著称,历来论著者多以《借车》、《秋怀》为例,但启先生特别看重这两首诗:“试妾与君泪,两处滴池水。看取芙蓉花,今年为谁死?”(《古怨》)“妾恨比斑竹,下盘烦冤根。有笋未出土,中已含泪痕。”(《闲愁》)前首要与情人相比,看谁的眼泪多得能把芙蓉花(水莲)淹死,想象极为新颖。后首借斑竹咏恨,但不写地上的斑竹,而写未出土的笋根已饱含泪痕,构思确实不同凡响。经启先生这么一讲,我们不是对孟郊思力非凡的特点有了更深切、更直观的感受了吗?但可惜的是,大多数的白居易诗选和孟郊诗选中居然都没选这些诗,看来即使最被有些学者轻视的选本,如果没有真正的行家里手来主持,也是很难编好的,而多一些像启先生这样独具慧眼的人,才能挖掘出更多不被人注意的好诗,正所谓千里马常有,而伯乐不常有也!当然,作为一个学者,启先生在解诗时,也特别注意考证和音韵。如在一般的版本中,东坡《狱中寄子由》一诗中都作“与君世世为兄弟,又结来生未了因”,启先生对“世世”一词一直有怀疑。他认为这两句诗是建立在佛家思维的基础上——佛家的因果之说认为:有今之因,乃有后之果,而后之果,又为再后之因。推测东坡的原意,这两句是想说今生既为兄弟,这是果,又将成为来生再为兄弟之因。而一般的版本作“世世”,如果为预祝之词,则下句应说“愿结”;如果为已知之数,则下句岂不成了废话?所以不论怎么讲都不通。于是启先生怀疑两“世”字的前一个必当有误,不是形近的“此”字,就是声近的“是”字,但“是”字古代是浊音上声,与去声的“世”终究声调有别,所以最大的可能还是“此”字。后来他托朋友去查影印常熟翁氏所藏宋本《施顾注苏诗》,果然是“此”字。这真有点神了!试想,没有深厚的考据和音韵学的功力,岂能看出这样的问题,又岂能得出如此神妙的结论?又如对南朝民歌《西洲曲》的评价。大多数的人都从意象的优美,节奏的跳跃,修辞的精妙去分析它的好处,而启先生却从它所属的清商曲的音乐性出发,指出音调的优美更是它不可忽视的优点。他对全诗32句进行了详尽细致的分析,指出其中的19句都符合后来标准的五言律句,其馀的也多是后来常见的拗句,所以诵读起来琅琅上口。在此基础上启先生指出:“‘清商曲’是‘巷陌歌谣’,也就是民歌。歌唱的方法是徒歌,也就是不用什么音乐伴奏的。所谓‘执节者歌’,有人解释为由执持节旄的人来唱。试问巷陌歌谣,不过是牧歌渔唱之类,哪里去找节旄?不难理解,节是伴奏的简单工具,也就是打拍的节板。清代唱莲花落和今天数快板的有两种伴奏工具,声音轻而碎的一串小竹片叫做‘节子’,两块大竹板叫做‘板’,用节或板打出节奏,来辅助歌唱的效果。手拿这类节板来唱,应该即是所谓‘执节者歌’。徒歌既没有管弦伴奏,那么在句调中就必须求其本身和谐,才能使听者悦耳。这大概就是古代徒歌读着格外顺口的原因。这种民间徒歌的歌手探索出来的旋律,被文人借鉴吸收,就是六朝诗中那些律调诗句和不完整的律调诗篇的来源。……”(《汉语现象论丛 古代诗歌、骈文的语法问题》)这一解释不但解决了《西洲曲》为什么声调优美的问题,而且解决了律调为什么产生的根本原因,可谓要言不烦,探骊得珠。

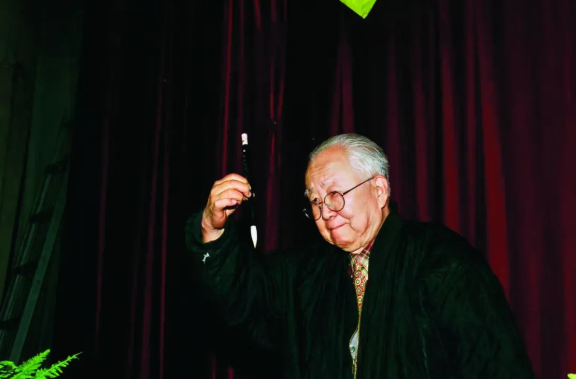

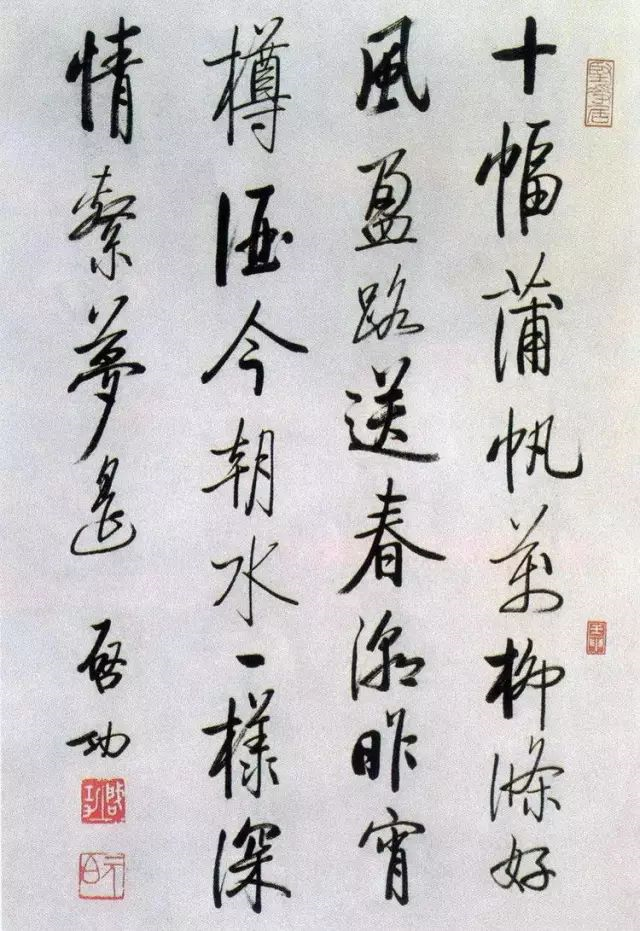

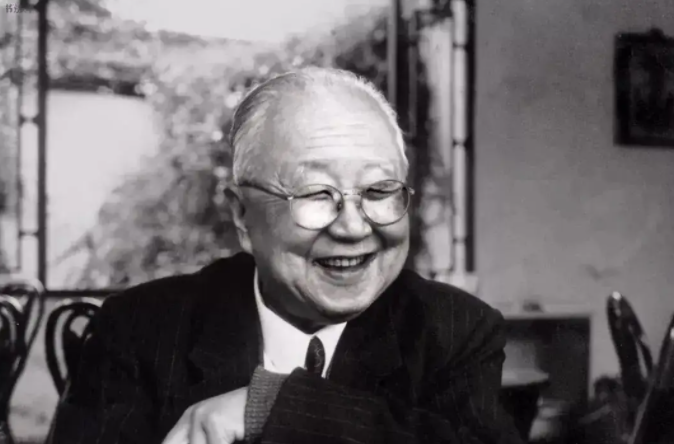

启功(1912年7月26日-2005年6月30日), 字元白,也作元伯,号苑北居士,北京市满族人。雍正皇帝的第九代孙。中国当代著名书画家、教育家、古典文献学家、鉴定家、红学家、诗人,国学大师。曾任北京师范大学教授,中央文史研究馆馆长、博士研究生导师、九三学社顾问、中国书法家协会名誉主席,世界华人书画家联合会创会主席,中国佛教协会、故宫博物院、国家博物馆顾问,西泠印社社长。

赵仁珪 1942年6月生,北京市人。九三学社社员。北京师范大学文学院古典文学教授、博士生导师。2003年8月被聘任为中央文史研究馆馆员。