文/陈锡忠

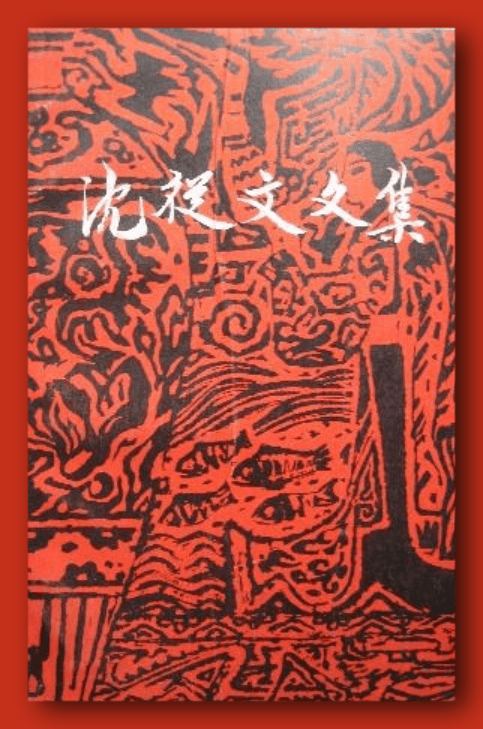

1981年7月花城出版社(以下简称花城)出版了一套十二卷的《沈从文文集》。“花城”率先隆重向境内外读者推出沈从文300万字的小说、散文、文艺理论,时年80岁的他能看到出文集这一天,其喜悦之情可想而知。

1983年沈老突患脑血栓,次年又大病一场,抢救脱险后说话行动更加不方便了。但在1986年8月1日仍亲笔给我们寄来一张明信片,用工整的笔迹写着:“我已迁居,今后赐寄书刊邮件请寄新址:北京崇文门东大街22号楼601室。”

当时我任总编室主任,有些与沈老寄送书函之类联系由我们负责。收到沈老乔迁之喜的亲笔信,我由衷高兴。他平时来信多由夫人张兆和代办。此时却亲笔来信,别小看这张明信片,里面却有精彩的“史料故事”……

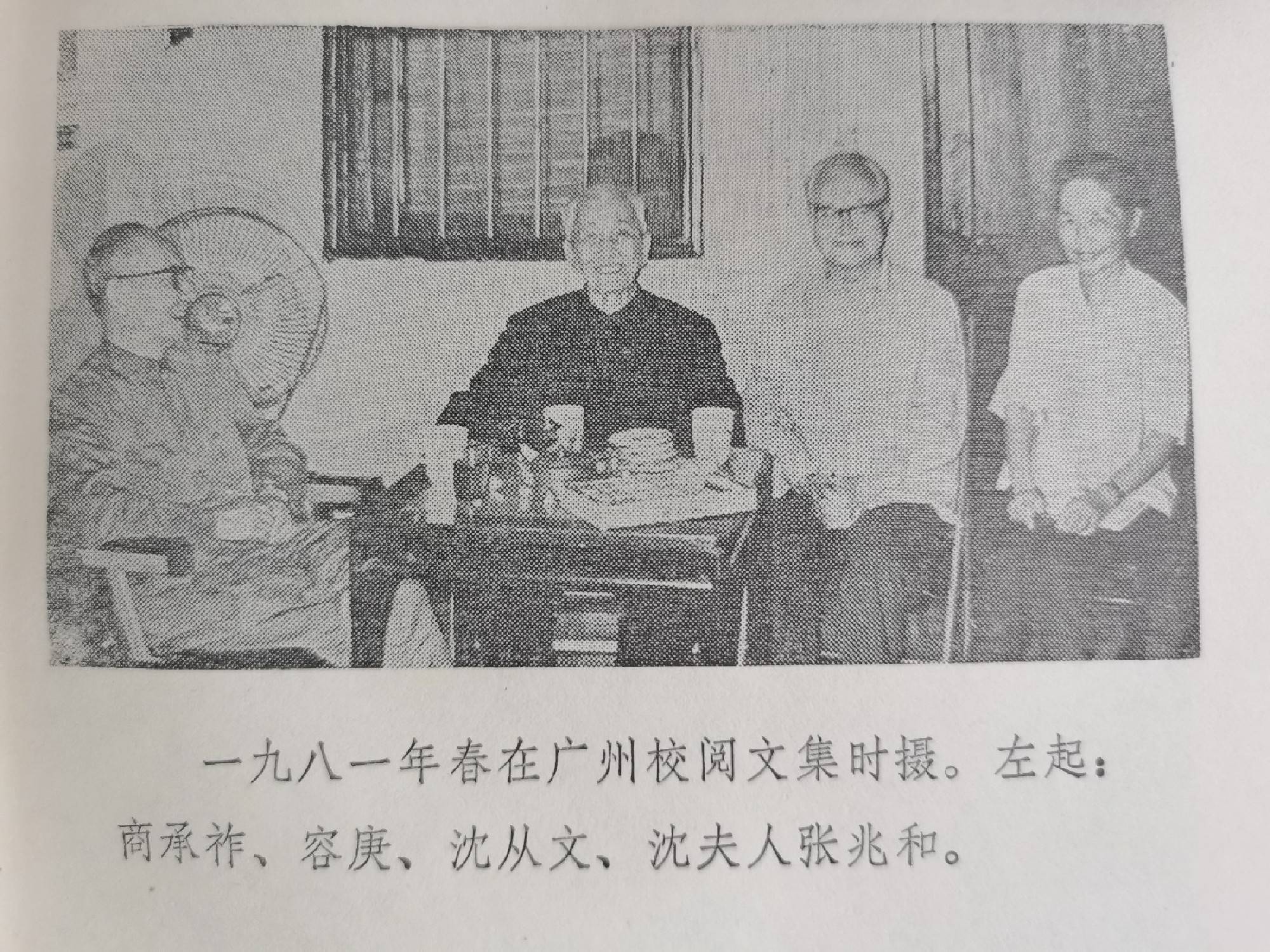

1981年初,“花城”创立不久,社领导苏晨就以气贯长虹的魄力,首先联合香港三联书店出版《沈从文文集》。为加快速度,芳菲4月,请沈老夫妇飞来广州亲看大样。

一个多月时间里,苏晨和李士非、责任编辑邝雪林、林振名、易征等热情相待。尽量安排较安静的宾馆看大样。只见这位恂恂儒者精神专注,用蝇头小楷对差错漏地方作了仔细的修改,连有误的标点符号也不放过。

有天,为尽地主之谊,苏晨派车把沈老的旧友容庚、商承祚接到海珠桥畔的家中(苏晨后来安排去广州区庄住,我被分配来这里住。因街面车水马龙,噪音极大。这与下面沈老的信说的情况感同身受),这是一次历史性会面,三老啜饮香茶,情愫相适,享受难得相聚的欢乐……沈老对我社贴心安排大为高兴。后来顺利地审读完大样回京了。这五年来一直保持联系,殷殷探询……

为何从沈老寄来的信中,我看出他对乔迁之喜那么兴奋呢?邝雪林给我看过沈老写给他们的信,锦书尽诉知心话:

“雪林、易征两兄:在穗一段时间中,多多搅扰,弥增感谢。到长沙工作复半月,回到北京便已进入夏季,为一堆杂事忙忙乱乱,就进入真正夏天。日来北方格外闷热,住处当街一面,经常有上万大小汽车来往闹哄哄情形中,真正是热闹得人昏昏沉沉,长日如猪悟能坐在蒸笼中,只希望悟空师兄即时前来搭救出险。既无从希望成为现实,因之人便不免形成一种半低能痴呆状态中,浑浑噩噩度过此炎炎盛夏,直延续到近三天方从雨中得救,稍松一口气……”

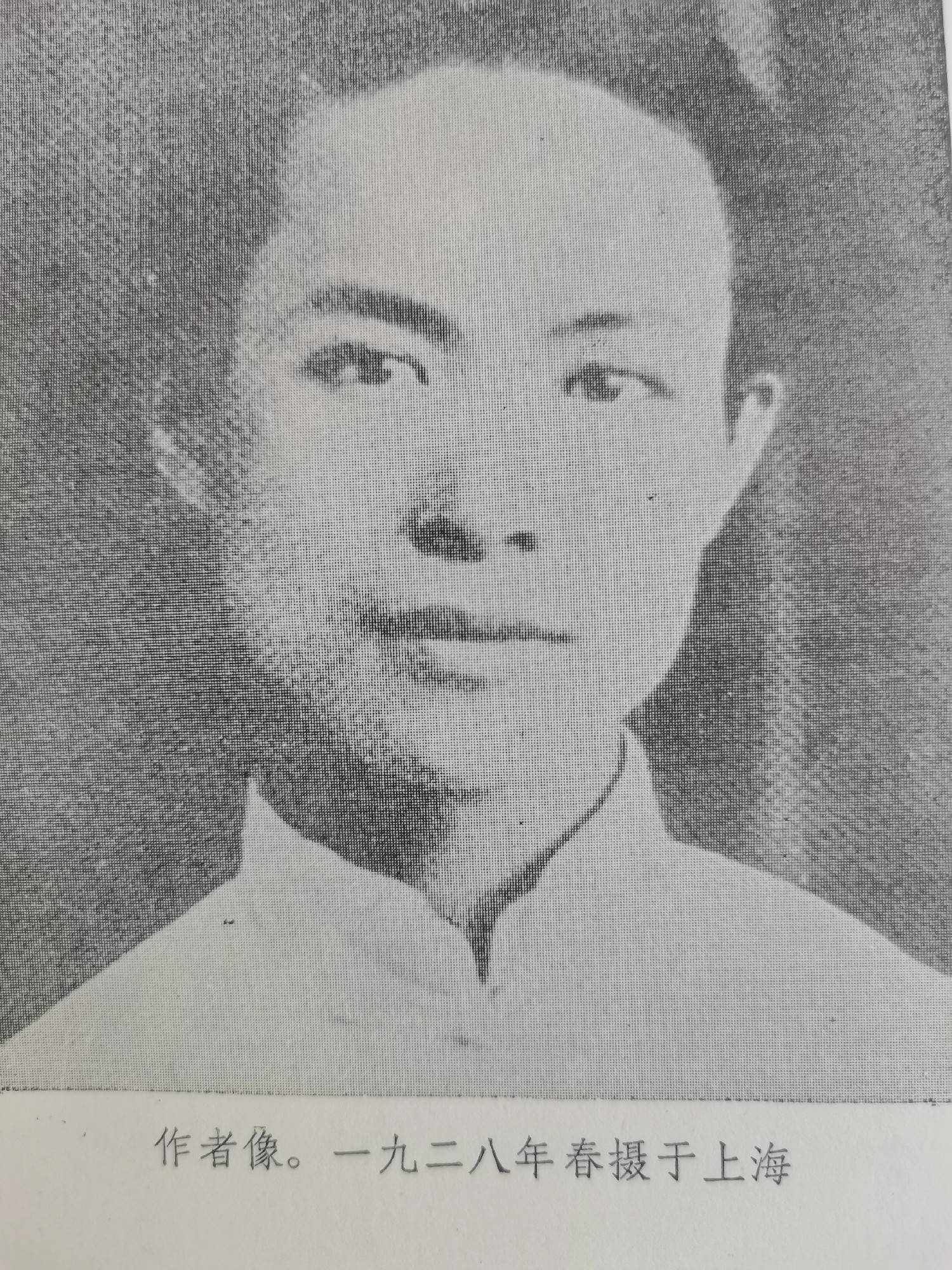

易征曾到过沈老北京的家,他回来说:沈老住在塞满书卷、文物、生活用具的方寸之地。这位与世无争的大师被当年鲁迅称之“中国七个最好的作家”之一,与茅盾、丁玲、郭沫若、张天翼、郁达夫、田军齐名。

现在蜗居在“窄而霉小斋”,向“花城”可信任朋友道出无法很好工作的烦恼,发出“希望悟空师兄即时前来搭救出险”的呼唤。他把蜗居的心头痛化为幽默,真是其文如人。

后来果然有“悟空”去搭救,中央领导人发话让他换了宽而亮的住房。当读者看到这里,就明白我为何收到他乔迁之喜的信那样由衷地为他高兴了。

可惜,沈老在新居住了不到两年,1988年5月10日因心脏病复发辞世了。享年86岁。

有一年,“花城”去湖南凤凰开选题会,我们专程来到沱江畔的听涛山上拜谒沈老的墓。只见墓穴后有一块天然五色巨石肃然矗立,前面临摹沈老笔迹,刻着他的名言:“照我思索能理解我,照我思索可认识我”。

不远处,还有一块竖长的石碑,上面刻有艺术家黄永玉为表叔沈老题的碑文:“一个士兵不是战死沙场,便是回到故乡。”

在沈老墓前,我深深鞠躬默哀沈老:“花城的朋友来看你了……”我站在那里,深情地倾听湘西清水在流淌,啊,沈老,我明白你的小说《边城》里,孙女翠翠如水的情,爷爷如水的爱了。

作者简介:

陈锡忠,花城出版社前副社长丶编审丶中国作家协会会员。已出版《向人生问路》《哲理诗》《一代奇才梁启超》。最近出版了《春心语思:陈锡忠散文选》。

授权发布丨作者陈锡忠授权何媒矩阵、何媒工作室发布

责任编辑丨何金德