毛主席说:“成千成万的先烈,为着人民的利益,在我们的前头英勇地牺牲了,让我们高举起他们的旗帜,踏着他们的血迹前进吧!”

六、我所经历的中印边境自卫反击战

1962年的中印边境自卫反击战,是在我国刚刚度过国内严重经济困难、国际上反华势力及其猖狂的情况下,被迫进行的一场影响深远的正义自卫战争。

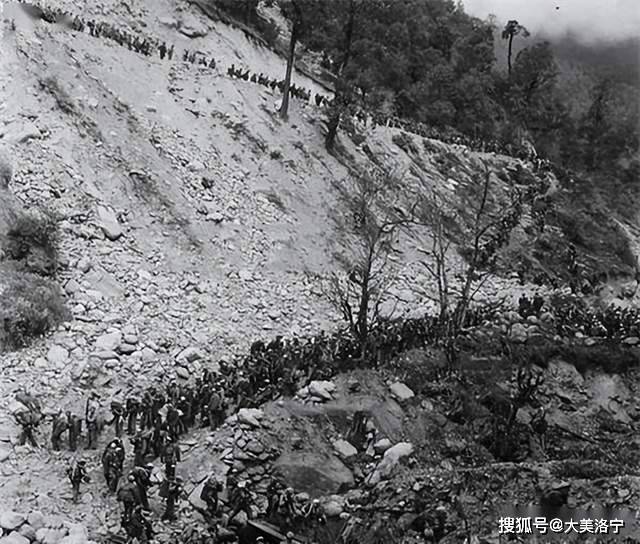

在以毛泽东主席为首的党中央英明领导下,在西藏军区的正确指挥和全国人民的大力支持下,我部(55师)从西宁驻地出发,经过高海拔、高寒冷、的高原区,长途跋涉,到达战区立即投入战斗,和兄弟部队一起,经过穿插、围剿、激战,打败了入侵的印度侵略者。在短短的两个月的时间里,我们取得了军事、政治上的双胜利,打出了国威、军威,使以后中印边境上保持了30年的相对和平,为中印边境问题的最终解决奠定了良好的基础。在这场战争中,我部横跨世界屋脊—--喜马拉雅山,往返行程5000多公里,完成了中央军委交给的战斗任务。

1.中印边界的历史背景

中印边界全长约1700公里,习惯上分为东、中、西三段。

东段长约650公里,从中国、印度、缅甸三国交界处至中国、印度、不丹三国交界之处的底宛格里;中段,长约400公里,从我国西藏普兰县与印度、尼泊尔三国交界处至我国札达县的6795高地;西段长约650公里,从札达县的6795高地至新疆的喀喇昆仑山口。整个边界从来就没有正式划定过,但根据双方历史行政管辖所及,形成了一条传统习惯边界线,东段是沿喜马拉雅山脉南麓,中段是沿喜马拉雅山脉,西段是沿喀喇昆仑山脉。

中国与印度在历史上有着长期的交往和传统友谊,两国的地图均按照传统习惯线标划临时边界,两国人民共同遵守这条传统习惯线。但是,在英国侵略者统治了印度以后,英属印度当局把侵略扩张的矛头指向中国的西南及西北边疆地区。英印政府利用中印边界还未正式划定为由,擅自划了一条所谓的“麦克马洪线”,企图对中国西藏和新疆进行侵略扩张活动,从而埋下了中印争执的祸根。中国政府对英帝国主义侵略者擅自划的“麦克马洪线”或“约翰逊线” 从来就没有承认过。( 锡金王国是1975年被印度并吞,被视作印度的一个邦,喜马拉雅山麓的纳图拉口岸定为边防和海关检查关口。)

1947年,印度获得独立后,不仅无理地要中国政府承认“麦克马洪线”,而且还蛮横地侵占中国政府管辖下的中国领土。为此,当时的西藏地方政府与印度驻拉萨“代表处”进行了多次交涉。对西藏地方政府的合理要求,印度政府却以大国沙文主义的傲慢态度宣布,要继承英帝所划的所谓“麦克马洪线”。

在第二次世界大战末期,印度方面趁中国处于抗日战争困难时期,派兵侵占了中印边境东段地区的一小部分,如瓦弄、噶拉塘等。

1951年2月,印度政府乘新中国成立之初忙于内务和抗美援朝战争无暇顾及中印边界问题之机,派兵100余名越过西山江、达旺河,侵占门隅首府达旺,强迫一直在那里行使管辖权力的中国西藏地方政府搬迁。接着又得寸进尺,侵占了“麦克马洪线”以南门隅的马果等地。10月,印军一部又在直升飞机的配合下,侵占了上珞瑜的巴恰西仁,在梅楚卡等地强行建立兵营。到1953年印军基本上侵占了门隅、珞瑜、下察隅等地。

1954年,印度政府在侵占的“麦克马洪线”以南、传统习惯线以北9万余平方公里的中国领土上建立了“东北边境特区”,篡改了官方地图,并将“麦克马洪线”一直标明的“未经标定边界”第一次改标为“已定边界”,使侵占的中国领土固定化、合法化。

中印边境中段,印军除了占领英国殖民主义者侵占的桑、葱沙两地外,1954年又侵占了香扎、拉不底、乌热三地;1955年又侵占了波林三多;1957年侵占了什布奇山江及附近的一块草地;1958年又侵占了巨哇、曲惹两地。这样,印方在中印边境中段共侵占中国约2000平方公里的土地。

中印边境西段,1951年前后,印军趁中国军队刚刚进入阿里地区立足未稳,趁机侵占了受泥山江以东的卖争拿马和碟木卓克附近约449平方公里的土地;1954年以后,印军又侵占了巴里加斯。

中印边境目前有争议地区总面积为12.5万平方公里,相当于一个福建省的面积。其中东段约9万平方公里,中段约2000平方公里,西段约3.3万平方公里。

印度在边境上对中国领土步步蚕食、侵占,中国外交部曾向印方提出过多次交涉、抗议。由于中国始终坚持通过和平谈判解决有争议边界的方针,一再忍让克制,没有付诸针锋相对的军事行动,所以,从1951年到1958年间,中印边境地区基本上是平静的。

1959年3月,印度当局对西藏境内的民族分裂势力采取或明或暗地支持和怂恿,导致了西藏地区发生叛乱。我国当机立断,迅速平定叛乱,打掉了中外反动势力阴谋制造“西藏独立”的企图和建立“缓冲国”的幻想。

3月22日,即我国平息叛乱的当天,印度总理尼赫鲁即给周恩来总理写信,提出了大片领土要求。他不仅要求将已被其非法占领的东段边境“麦克马洪线”以南9万平方公里和中段边境2000平方公里的中国领土划入印度,还要把西段边境一直在我国政府有效管辖下的阿克赛钦等地区33000多平方公里的领土也划归印度。

在1950年至1951年我军进军阿里、1956年至1957年中国在阿克赛钦地区修筑新藏公路时,印度政府一直没有提出异议。这时印方却说该区属于他们,并硬说中国“侵占了印度领土”。尼赫鲁的无理要求给两国关系投下了一个巨大的阴影。之后,印度政府不断蓄意向中国挑起边境争端,制造边境紧张局势,使中印关系严重恶化。

印度当局的无理要求在遭到中国政府理所当然地拒绝后,继续推行“前进政策”,使用武力片面改变业已形成的边界状况,并不断制造流血事件。

在东段,1959年4月25日,印度派兵越过“麦克马洪线”,侵占了该线以北的朗久;4月28日侵占了塔马墩;8月13日侵占了兼则马尼(沙则),并在这些地区建立了哨所。紧接着,8月25日印军向我驻朗久附近的工作队开枪射击,挑起了朗久事件;在印军遭我还击2人毙命后,于27日仓皇撤逃。

在西段,1959年10月20日印军3人在空喀山口非法越境侦察,遭我边防巡逻队扣押后,60多名印军于21日越境围攻我巡逻队,我方被迫还击,双方互有伤亡。在我击毙印军9人、俘7人后,余部狼狈逃窜。这就是空喀山口事件。从1961年到1962年9月,印军先后在西段边境的中国领土上建立了43个入侵据点,侵占中国领土4000余平方公里。这些据点,有的距我军哨所仅几米远,有的甚至建在我军哨所的后侧,切断了我哨所的后路。西段形成了印军入侵据点和我军边防哨所犬牙交错的对峙局面。

在东段,1962年6月印军又越过“麦克马洪线”,侵入西藏山南地区错那县的克节朗河谷,在扯冬建立了入侵据点,企图改变“麦克马洪线”方向,以线北约11公里的拉则山(印方称“塔克拉山”)嵴作为边界。

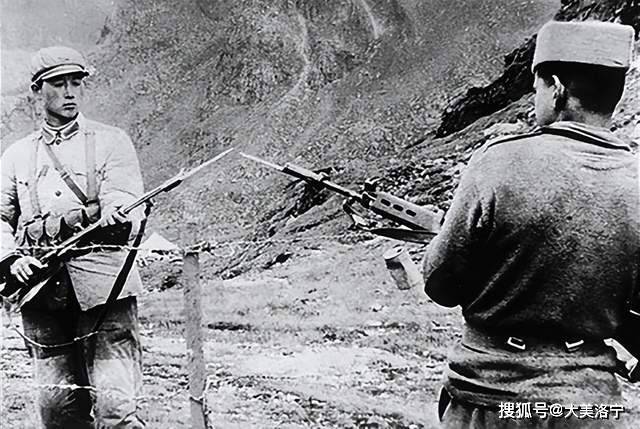

9月17日至19日,印军30余人向择绕桥头我军位哨疯狂挑衅,以刺刀、步枪、冲锋枪逼我执勤战士后撤。对峙至20日,印军终于首先开枪,打死我军干部1名,打伤战士1名,我被迫还击。双方交火至29日,我择绕桥头哨位主动后撤。印军得意忘形,得寸进尺。10月8日,印军越过克节朗河,于10日进攻我军各哨所。到20日前,共打死打伤我军边防干部战士47人。在西段边界,印军不断包围我巡逻小组,伏击我运输人员,向我哨所射击。印军飞机频繁侵犯中国领空,在1959年至1961年的3年间,入侵我领空进行军事侦察活动就达120余架次。

1952年6月14日,周恩来总理在中国已完成和平解放西藏任务后指出:“对于印度和中国西藏的关系的现存状况,是英国过去侵略中国过程中遗留下来的痕迹,对于这一切,新的印度政府是没有责任的。由英国政府与旧中国政府缔结的不平等条约而产生的特权,现在已不复存在。因此,新中国与印度在西藏的关系,通过协商重新建立起来。”1953年12月,周总理接见中印两国代表团谈话时,提出了互相尊重主权与领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处的五项原则。他说:发展两国友好关系,商谈印度与中国西藏地方的关系,谋求解决那些悬而未决的问题,也应该按照这些原则进行。印度代表团对这五项原则表示完全赞同。

1959年9月8日周恩来在给尼赫鲁的回信中明确指出:中印边界从未正式划定,中国政府一贯主张双方应根据“五项原则”,通过友好协商全面解决边界问题。中国绝不承认所谓的“麦克马洪线”,但是为了维持边境的和睦,中国军队从未越过这条线,中印边境出现的紧张局势,都是由于印军越境挑衅造成的,应该由印度方面负完全责任。希望印度政府立即恢复两国边界久已存在的状况。

1959年9月26日周恩来在接到尼赫鲁的来信后,又于11月7日给尼回信:如果两国政府不想出一个十分妥善的解决办法,双方都不愿意看到的边境冲突今后还可能出现。为了有效地维持两国边界的现状,确保边境的安谧,并且为边界问题的友好解决创造良好气氛,建议两国武装部队立即从实际控制线各自后撤20公里,脱离武装接触。

周恩来接到尼赫鲁1959年11月16日的来信后,于12月17日又给尼回信,再次提出和平解决边界争端的具体步骤,建议两国总理举行会谈。1960年4月,周恩来亲赴新德里,与尼赫鲁举行会谈。然而,中方为争取公平合理地和平解决中印边界问题的真诚努力,仍然没有得到印方的响应。双方除同意由两国官员共同审查、核对和研究有关边界问题的事实材料并向两国总理提出报告外,未达成任何实质性协议。

尽管如此,周总理本着求同存异的方针,为推动中印双方沿着和平谈判的道路走下去,他在离开新德里前举行的记者招待会上发表的书面讲话中指出,两国在边界问题上可以找到六个共同点或接近点。他建议把共同点或接近点肯定下来,以便于两国政府继续商谈。他提出的六点完全是对等的,没有任何一方强加于另一方的要求,但印方仍拒绝了中方这一建议。

1960年6月到12月,中印两国官员举行会晤,分别提出和审查对方提出的边界主张的论据。我方用大量确凿的材料论证中国所指传统习惯的中印边界线是有历史和事实根据的。但印方主要根据英国旅行家、冒险家的显然不足为凭的材料,硬说“麦克马洪线”是中印边界东段的传统习惯线,硬说历来在我国管辖下的阿克赛钦属于印度。由于印方坚持其狂妄主张,毫无解决问题的诚意,使两国官员的会晤没有取得成果。

为避免边界局势进一步恶化,从1960年8月至10月,中国曾反复建议中印双方在官员报告的基础上讨论中印边界问题。但印度却坚持要中国从西段自己的大片领土上撤出,甚至要中国东段撤到位于“麦克马洪线”以北的扯冬地区以北作为同意谈判的先决条件,这就断然关闭了和平谈判之门。

其实,当时在印度背后有输了韩战憋了一肚子气无处撒的华盛顿,有丢了珍宝岛满克朗子怒火无地发泄的克里姆林宫,还有祈求可以捞足好处占尽便宜的大英帝国等等。这些相互之间矛盾重重的角色在鼓噪起哄印度反华的问题上,几乎出现了前所未有的大联合。苏联低价贷款给印度尼赫鲁,直接变现成武器,装备了印度7个机械化陆军师;美国把第二次世界大战后已经过时的大批武器装备和战略物资,一股脑儿倾销给了尼赫鲁;大英不列颠帝国乘机把自己那些老式火炮等自己根本用不着的武器都塞给了新德里。一时间,印度成了当时世界上两个最大对立集团争相武装的宠儿,武器装备的万国博物馆。这些眼花缭乱的好处使尼赫鲁利令智昏,头脑膨胀,在侵略中国领土的岐路上越走越远。

未完待续......

关注洛宁城事

阅读下期精彩内容

2.中国备战

作者简介:山子,1950年生,洛宁县人,大专学历,曾有军旅生涯,历任班长、排长、政治指导员,转业后,曾担任副乡长、县政协办公室副主任,喜爱文学,1996年开始在杂志和报刊上发表散文、诗歌和小说。

作者简介:杨小沪,男,洛宁县景阳镇人,1947年生,中教一级教师。