家居上海的老友,原籍是洛宁县城人,已经八十岁了,以高级工程师身份退休,他在上海看到“洛宁城事”上发表的《竹乡江姐——李文英》一文后,写了这样一段话:

这件事我还知道一些!我四三年元月生,四七年十二月份我已经四岁了!那时我家住在磨沟.家里生活困难,我二哥带着我和几个人到王范西门外洛河滩菜地里去挖白菜疙瘩,挖出来后放在稀饭里煮熟能吃。挖完后往家时,翻过条渠,我在渠下看着挎篓,他们几个人上到坡上,突然二哥跑下来说上边有一片死人,开初还认为他们在睡觉,后来发现每人头下一滩血,有一个人胆大,又上去数了数,一共七个人,还有个女的……

后来,听大哥讲是洛河南农会的人被打死了,今天看到这篇文章,才知道来龙去脉,李文英烈士千古……

我把东关村志的总叙转给他看,他又写了这样的回信:

感谢你给在外游子转来村志总叙,我看了一又一遍,写得太好了,段落清晰,层次分明,文笔非凡,字里行间慰籍着我们游子的乡愁,让我们看到了家乡的巨变!你们做了一件好事、善事,功德无量!我向你和编写组的老乡表示衷心的感谢,你们辛苦了!

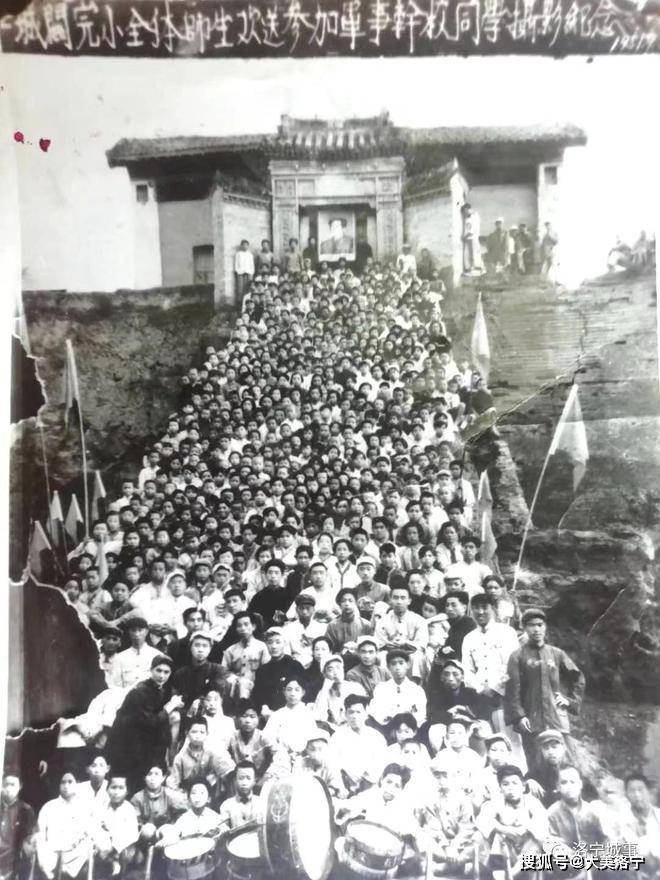

我一九六四年离开老家,转眼已经一个甲子六十年了,家里父母早已辞世,所以很少回故里,但心里一直牵挂着生我养我的河洛大地。在我的记忆中,家乡的古城墙宏伟壮美,魁星楼高耸入云,祖师阁气势恢宏,石牌坊清静风雅,文廟、城隍庙大殿巍峨,家乡风情浓郁,这些都在我脑海里留下深深的烙印。这是我们游子的根、我们的灵魂……

想当年,孩提时代,夏天满街跑,光脚两腿泥,冬天冰天雪地,仍和小伙伴一同踢毽斗鸡。我似乎又听到担水堂里搅水的辘辘声,又听到上中学时,上课下课的钟声。

一九五七年,我在洛宁县第一初级中学上学,那时,我家还寄住在离城五六里的磨沟,天不亮就要从磨沟跑到城里,沟口及路两旁麦地里常有恶狼出没,我上学时只好手里常拿根棍子。

五八年,全国大炼钢铁,我上初二,我们班由赵龙岗和吉兆军老师带领,到南山金山庙烧炭炼铁。学校在山沟河滩处建一炼铁炉,我们班学生轮流摇鼓风机,往炼铁炉里放矿石、木炭。在一个山坡下小路旁搭了两个草庵子,男女生分别住在庵子里的地铺上。大家露天上课,膝盖上办作业。还在一个山窝里建窑烧炭。这个山窝里有一片原始森林,我们上山砍树,把砍倒的青杠木、梭木、栗子木,锯成树段码起来,再从山下背来黏土和泥,把树段用泥包起来,建成烧炭窑。一窑木材只能烧一点木炭。

五七年秋进初中后,开始整风反右,五八年烧炭炼铁,但还能吃饱饭,五九年吃不饱。六零年秋后进高中,又逢国家三年困难,这段艰难的学习生活奠定了我们以后走向社会勇于奋斗、敢于担当上进的基础……

一九六一年,我家又从磨沟搬回城里,老家在祖师阁前的义和巷,门前路上有座石牌坊。回到城里后,早上天不亮就起床,到东门外涧河挑两担水,倒进家中的水缸里,供全家人吃用一天,而后赶忙跑步到高中操场上早操。那些年困难,饭也吃不饱,晚上上自习,用的是煤油灯,穿的衣服上生虱子,课外还要往西关农场送茅粪、搞勤工俭学,这让我知道了生活的不易及做人的真谛……

记得有一年曲乃生回洛宁,在人民大会堂作报告,我们中学师生去听报告,他讲的是当年洛浦中学党组织遭破坏的情形。那时曲乃生是校长,李宗白是语文老师,曲当时在洛河南老家度假,一天县里来了两个人,请曲乃生回县里。这两个人可能是解差吧,三人在回城的路上,曲意识到学校党组织出事了,待走到一竹园门口时,曲对解差说,这里看园人是我亲戚,我进去喝口水,同时把呢子大衣交给解差,曲进竹园后就跳墙逃跑到延安,十年后随徐海东打回洛宁。曲讲得很生动,我有记忆。

而今,家乡的大街,道路宽阔干净,高楼大厦拔地而起,自来水,煤气,电视、手机进家入户,不愁吃穿,前后相比,变了人间!

西望故土 ,悲喜交集,我深感对家乡建设未尽一力而自责和亏欠,又为家乡的巨变而深感欣慰……

我们赶上好时代、好政府,太平盛世,又喜国家领导人治国有方,国家一年比一年富强,人们一年比一年幸福,祝愿家乡一年比一年好!祝福家乡父老福寿康宁!

看了他的回信,我想:不经霜雪的严寒,就不知道太阳的温暖,只有吃过苦的人才懂得今天生活的幸福。

作者简介:金玉国,男,县城人,大专学历,1945年生,中学高级教师,洛宁县"教坛明星",曾在《洛阳日报》发表《特殊考场》等,《我的老师》获洛阳日报征文二等奖。