文/南沙

油画语言的探索——马玉如、高友林油画作品展

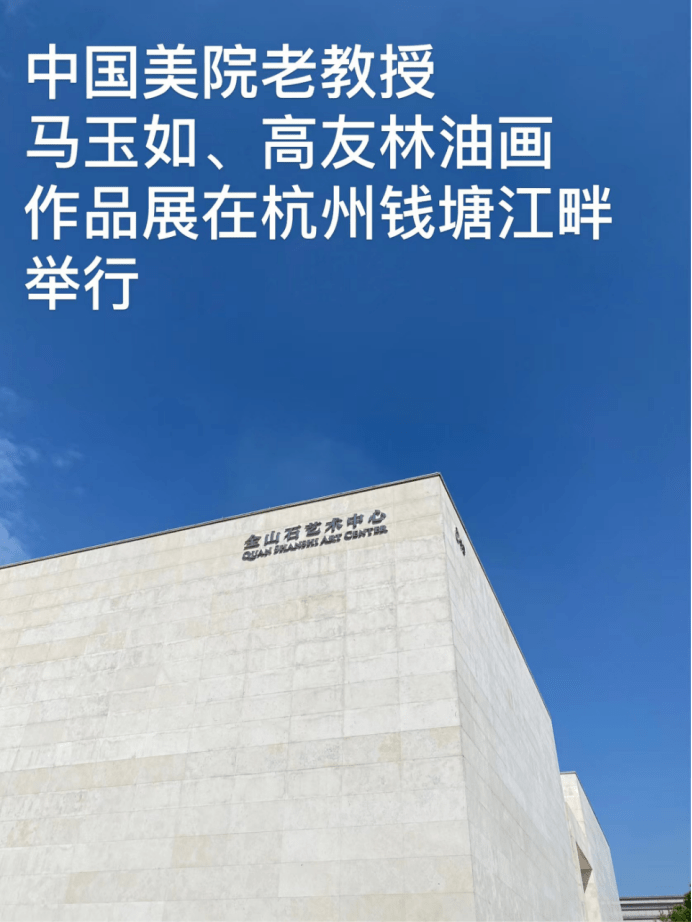

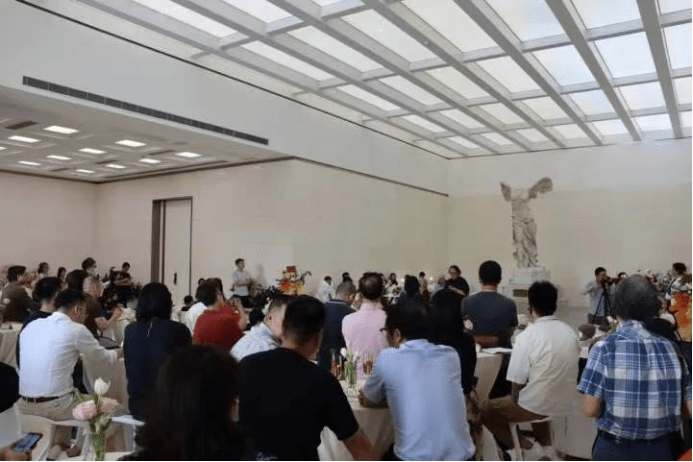

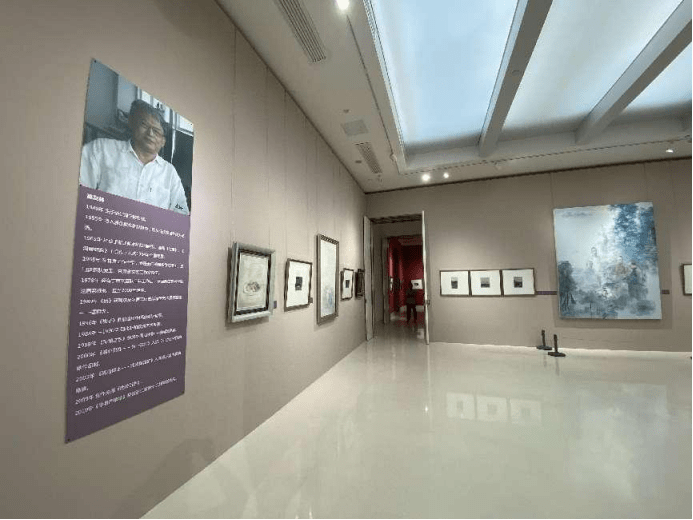

秋日的杭州,丹桂飘香,景色宜人。2022年9月20日下午,有一场艺术的盛宴,由全山石艺术基金会主办的“油画语言的探索——马玉如、高友林油画作品展”在钱塘江畔的全山石艺术中心美术馆举行。

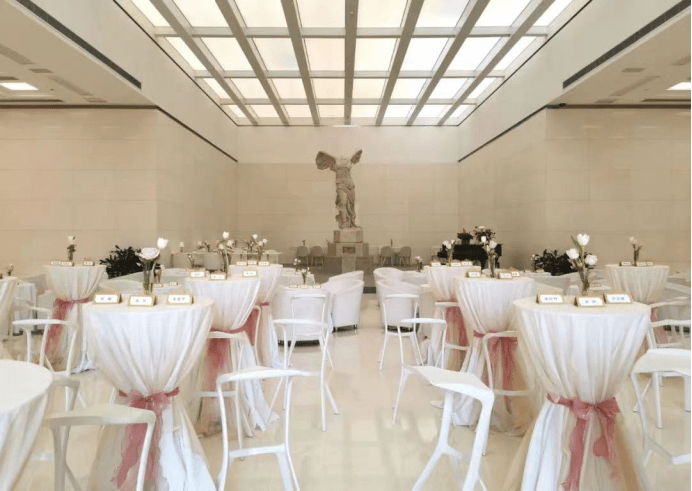

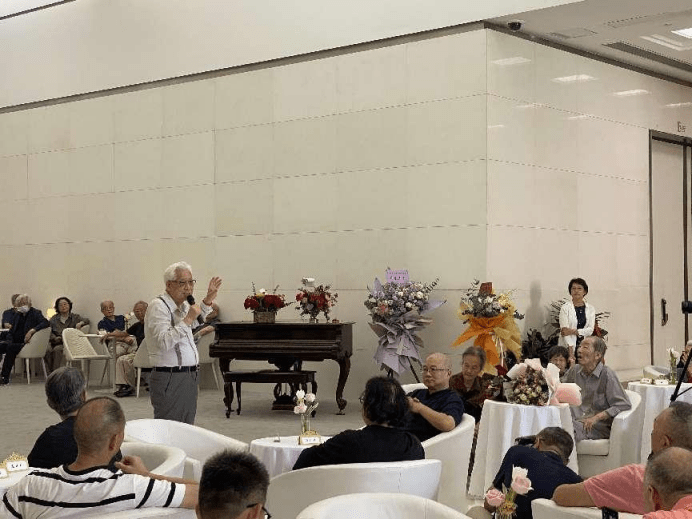

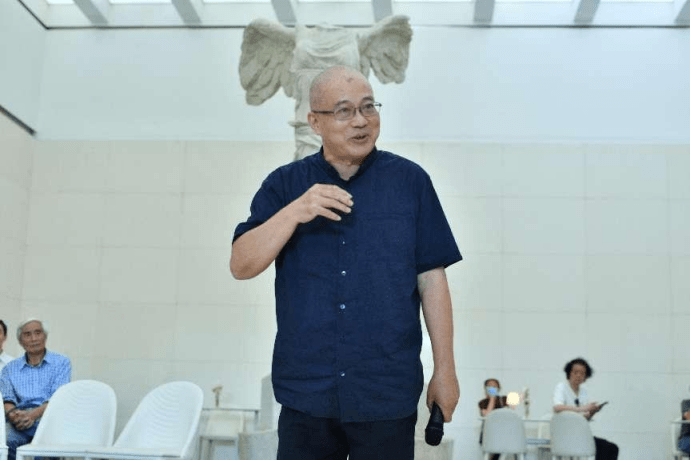

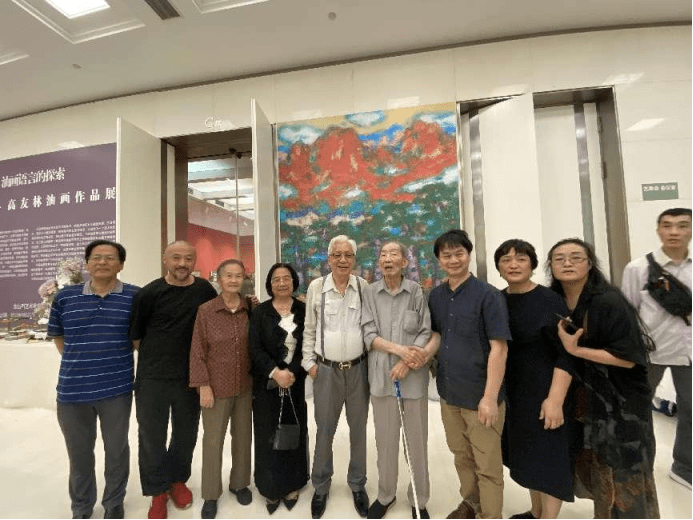

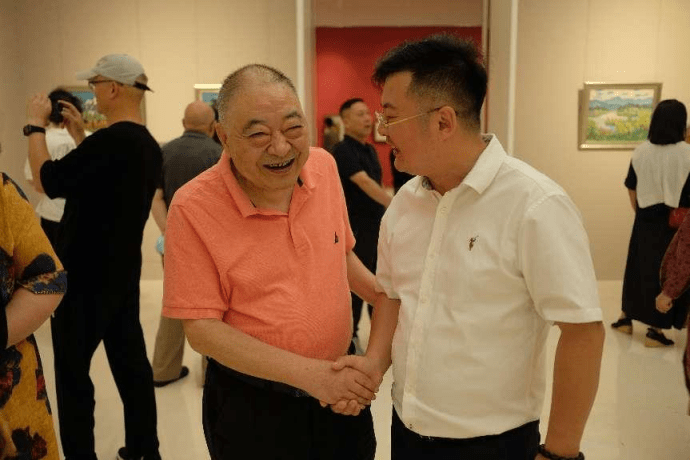

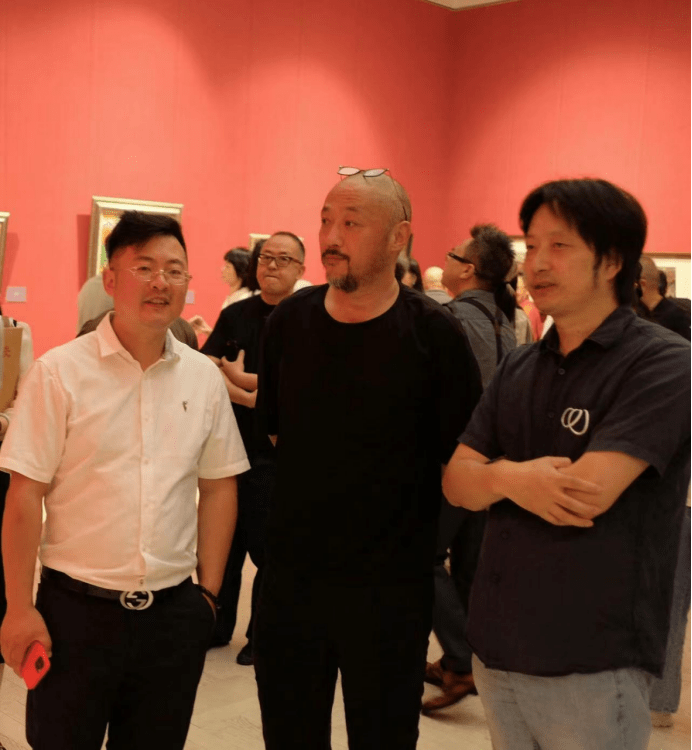

全山石艺术中心美术馆周围矗立着许多世界著名的雕塑群像,散发着浓郁的艺术气息。大厅摆放着鲜花、美酒、甜品散发着淡淡的芬芳。开幕酒会高朋满座,有参展画家马玉如和高友林的老同学老朋友;有省文联、美协、油画学会的领导;有中国美院的领导及师生们;有中国美术学院油画系几代油画家;有乐石社以及外地赶来的许多嘉宾。济济一堂,气氛热烈,共襄画坛盛事。

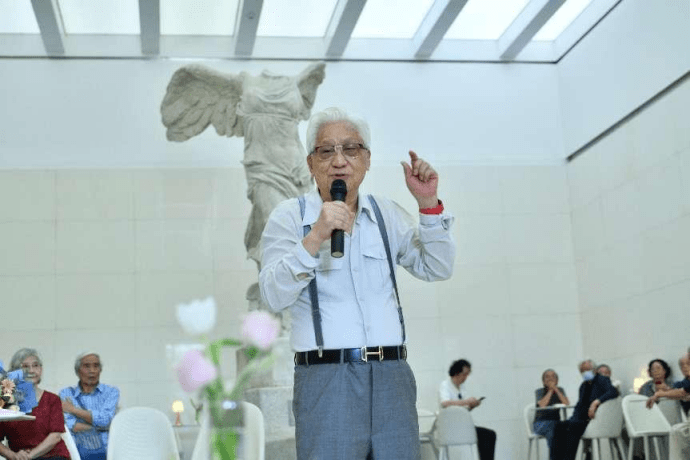

本次画展的精心策划者是93岁高龄的油画大家全山石先生。开幕酒会上全山石先生说:“马玉如和高友林都是在中国美术学院油画系任教多年的老教授,在艺术实践中所采取的手法和艺术风格截然不同:一个以浓郁、强烈、厚堆的色彩,苍劲有力的笔触,使画面上呈现出浑厚、粗犷、壮丽的风格,具有西方表现主义色彩和东方象征意蕴精神;另一个则以淡雅抒情的色调、轻松洒脱的笔触,使画面蕴藏着中国传统绘画中的诗情画意,传递出中华民族的审美意趣。虽然如此,两位画家的奋斗目标却十分一致——探索油画语言的中国特色和民族精神、吸取中国传统文化的精华和审美理念,尤其重视油画本体语言,在创作中充分发挥油画材质的优越性及其特色等等。他们富有成果的油画语言探索,很值得大家研究。马玉如和高友林还有个共同特点,那就是他们为人谦逊低调、生活简朴 ,而且从不随波逐流,具有自己的主见和信念,以及作为一个艺术家的高尚情怀和正直品格。希望通过两位教授油画探索经验及创作成果的展示,对油画界同仁们有所启示。”

中国文联副主席、中国美协副主席、中国油画学会会长、浙江省文联主席许江先生致辞,他激情洋溢地说:“这个展览叫‘油画语言的探索’。现在满中国都在讲‘写意’,我自己有一个深深的感觉:这两位画家才真正谈得上写意,他们的画当中有一种难得的南方的写意。马玉如先生早年师从倪贻德、苏天赐、胡善馀、关良诸先生。他的学习正是新中国初创时期,濡染着这个丰繁时代的文化上的印记,既重素描的造型基础,又强调油彩的风色;既重时代生活的采撷,又重诗性传统的积累。对于东方草木山水世界的关注,是国美这一学术谱系的重要症候,这也深深地浸润 了马玉如先生的艺术思考。这一谱系在油画的研学之中,同时注重西洋(欧洲)和东洋(日本)的经验, 尤在油画意趣的转换上,形成极具中国南方特色的传统。这一传统以草木寄心,以山川蕴情,将印象派以及之后的斑斓色彩化变成东方式的写意手法,跬成某种纯朴而浓郁的东方气韵。在那之后的漫长的艺术生涯中,马玉如先生纵然忙于教学,却从未停止心中的思考和蕴养。上个世纪八十年代之后,乘着改 革开放的风潮,马先生含英咀华,将这种蕴养化在笔端,开始了他大气洒然的写意绘画。马玉如先生的写意油画,画幅不大,却有大风景的绰然气象——满目青山,烟云飞扬,扶苏列阵,高树沧桑。这种写意中有一种特殊的浓郁。”

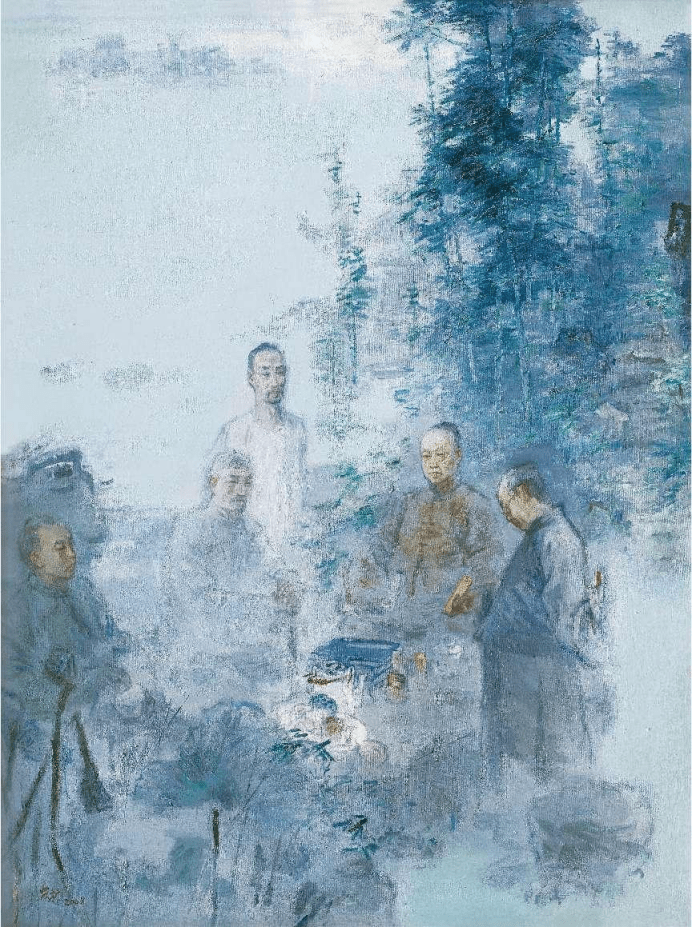

许江先生接着说:“高友林老师早年油画以薄油铺就的亮丽色彩,散发着油画色彩独特的馥郁浓香的效果。这种薄油的效果,让我们感受到油画的馥郁灿漫的表现力。高老师绘画艺术的转向是在上世纪九十年代,《桃子》是其代表性作品。他的‘桃’,与众不同。那是一簇碧桃,在兰紫色调中隐隐现身。那桃带着一种青葱活力,带着一份馥馥清风。从这张画里,我们看到高老师后来作品中常用的厚涂轻抹的笔法,厚厚的色层,却被反反复复地轻抹,既有中国画苍茫积墨的感觉,又格外地具有一种快乐松脱的奇芬。那桃宛在空谷,宛如青兰。那轻轻抹动的是岁月的流痕,是某种空谷青兰般的自在与暗香浮荡的馥郁,在这种厚涂轻抹的方法中,寄寓着自己的宁静,谱写着独特的淡远烟雨。素处以默,冲和恬淡,高老师的油画越来越转向浅淡,转向微茫中传递出来的黑白消息和澹逸生机。如是澹逸风神,才是人的真正回归。”

中国美术学院高世名院长致辞:“中国美院与西湖相伴已有九十多年了。二十世纪岁月峥嵘,风云激荡,我校的一代代艺术家们却得以流连湖山,从这一湖烟水中收获了许多的兴味与情致,更从这片天光云影中照见自身。这个展览中呈现了两位勾留西子湖畔一个多甲子的老艺术家的画意与文心,他们的‘为己之学’”。

《论语·宪问》中说:“古之学者为己,今之学者为人”。意思是说:古人学习是为了充实自己,成就自己的德行,现在人学习却是为了给别人看。读《论语》会时时觉得孔夫子是我们的同时代人,这句话就是如此。为己之学,是我观摩两位先生的展览时最深切的感受。马玉如和高友林两位老师,代表了国美老先生们的风范,他们教书育人兢兢业业,对学生一片赤诚,画画却不追名利,不求闻达,只是为了画画本身,只是为了自己的精神追求。退休后,两位先生都深居简出,甘于寂寞,看起来平淡朴素,内心却无比丰富。他们都有一种内在的谦卑与坚守,为人处事谦卑,对艺术坚守,所以他们艺术生命如静水深流,所以他们赢得了我们发自内心的尊敬。

高世名院长动情地说:“马老师和高老师,一辈子教书育人,奉献给教育事业,奉献给中国美院。他们这一生经历了许多的风雨和坎坷,但是我们看到,在他们身上,艺术之花却绽放得愈发老辣烂漫,瑰丽高华,其所根基者,是一份真诚与淡泊,澄澈而通达的心境。高友林老师的一些作品,无论荷花、桃子,空灵、浑厚又古雅,最后一个厅里那批小幅油画里的月色和黄昏,透着一种内在的抒情与诗意,悠远隽永,感人至深。而马老师的作品更我看到了油画里的黄宾虹——浑厚华滋,当之无愧。马老师和高老师两位先生的画是极度纯粹的‘绝对之画’,于信笔游疆中情致生发,于光与色、形与象、笔与势的交相呼应中成其气象。两位先生的展览各自成章,我们在现场却可以感受到二者之间的亲熟关系,更可观摩两位艺术家的彼此镜鉴。‘有匪君子,如切如磋,如琢如磨。’君子自身如此,君子之交也是如此,老浙美的这种感情很美,很动人,是我们国美人一定要承续的东西。”

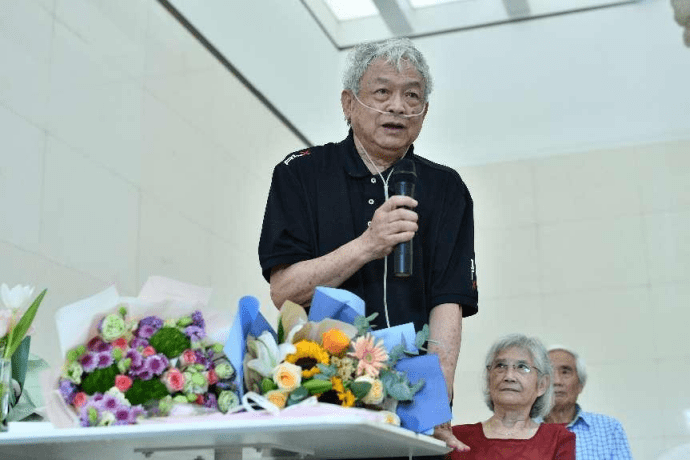

本次展览艺术家高友林先生代表马玉如先生及他本人致答谢词,他真诚地表达了发自肺腑的感激之情:“马老师是我进入美院附中的第一位老师,他经常来我家里指导我,使我得到了不少的感触。全老师是美院里给我们上课时间最长的一位老师,我非常感谢他筹办了此次展览。还有今天到场的这么多老师和同学,我向大家表达最诚挚的感谢!”

开幕酒会后,大家步入展厅感受两位教授精彩纷呈的作品,沉浸在油画色彩编织的或浓酽或淡逸的曼妙意境中,感受东方美学的诗兴意趣。(部分摄影图片海峰)

结语:

雪藏数十年,一朝齐亮相。中国美院老教授马玉如、高友林油画作品展,传递出中华民族的审美情趣,给人以一种质朴而浓郁的东方气韵、诗意的中国。

在这个秋季,如此诗意的杭州,有此高雅的艺术聚会,是一座城市的荣光,是生活在杭州的人们的一种品质生活,是一种幸福。本次展览,是浙江在共富进程中精神富有文化先行的具体呈现,是文化成为浙江“重要窗口”中最具魅力、最吸引人、最为靓丽的亮点。

艺术简介

马玉如

1931年出生于杭州,祖籍浙江上虞。

1948年7月-1949年8月在杭州西湖艺术研究所学习,启蒙于倪贻德先生。

1949年9月考入国立艺专(中国美院前身)绘画系,受教于苏天赐、胡善馀、关良等诸位先生。

1955年毕业留校。应美院附中副校长夏子颐先生之邀,去附中任教并担任专业教研组组长。

1978-1983年任教于油画系。

1984-1986年任附中校长。

1985年获浙江省教育成果奖。

1988-1991年在油画系任教至退休。

1991年赴法国、阿尔及利亚进行艺术考察。

1992年获国务院“突出贡献专家”称号和终生津贴。

专著《素描技法》由人民美术出版社出版;《库尔贝》由上海人民美术出版社出版;在专业刊物发表《油画技法》、《谈素描》等论文。

油画创作曾参加全国油画展及日本、东南亚等地画展。

马玉如 《扶风法门寺》 2002年 布面油画50X60cm

马玉如《华光》 2002年布面油画50.2X60.2CM

高友林

1940年,生于浙江海宁硖石镇。

1955年,考入浙江美术学院附中,遂入正道。

1965年,毕业于浙江美术学院油画系。学习期间,幸得许多杰出导师教导,油画《红旗》、《温暖如家》(合作)入选1964年全国美展。

1965年,毕业始,在甘肃工作一年,历任玉门电影院美工、玉门建筑队泥工、甘肃省文艺工作室工作。

1978年,经海宁市文宣队二年工作后,调回浙江美术学院油画系任教,直至2000年退休。

1989年,油画《桥》获阿尔及尔第二届国际造型艺术展最高奖——国际奖。

1996年,油画《桃子》参加首届中国油画学会展。

1988年-1990年,到北非和欧洲艺术考察。

1998年,油画《荷塘之色》参加中国山水画-油画风景展。

2000年,油画《明心见性——弘一法师》入选二十世纪中国油画作品展。

2003年,油画《高山仰止——画家黄宾虹》入选第三届中国油画展。

2009年,创作油画《西泠五贤》。

2019年,油画《学者严摩罕》荣获浙江省第十二届美展银奖。

高友林《桃子》1995年布面油画 46X55cm

高友林《桃子》1995年布面油画 46X55cm

高友林《西泠五贤图》2008年,布面油画,270X200CM

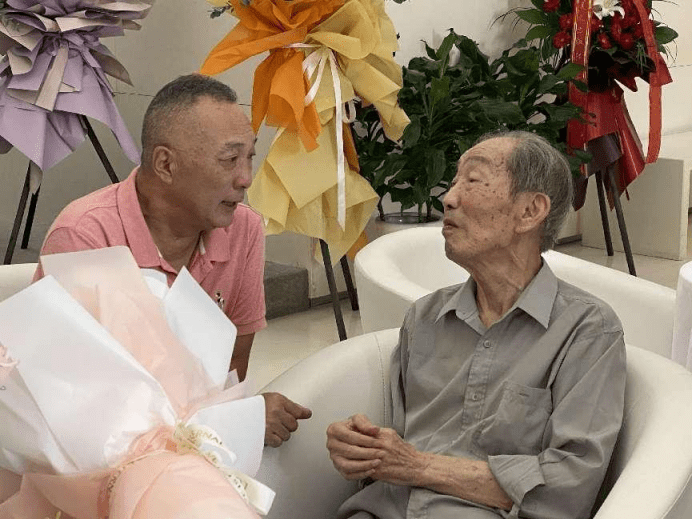

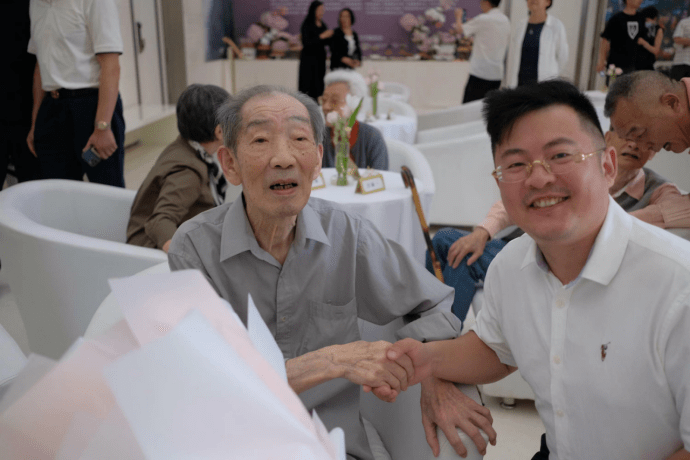

本文作者南沙与此次展览艺术家高友林先生合影

本文作者南沙与此次展览艺术家马玉如先生合影

(本文作者南沙:现为西泠印社社友会会员、李叔同(弘一大师)创立的百年名社*乐石社秘书长、浙江省青年书法家协会宣传部主任、浙江省文艺评论家协会会员、浙江省书法家协会会员、上海吴昌硕艺术研究会会员。)

来源丨《时代中国》杂志、乐石社

发布丨何媒矩阵 何媒工作室

责编丨何金德