王炳义:1960年1月出生,山东无棣人。文化和旅游部中央直属院团离退休人员服务中心原副主任、纪委书记;文化和旅游部诗社社长,文化和旅游部老艺术家书画院院长,中华炎黄文化研究会理事、砚文化研究分会副会长

我的读书法,是不值一提的,因无独到之处,也无奥妙可言。本就不是读书的料,妄谈读书法,纯属附庸风雅。如果说后来渐渐对读书产生了兴趣,直至对书情有独钟,并摸索出了一点方法,想来还是颇有缘由的。记得九十年代初,在单位内部的一次小型会议上,领导讲话时说道,“我们有的同志不爱读书,在他的家里竟然看不到一本书!”我听后心里咯噔一下,顿时恐慌不安,脸颊发热。至今虽不知领导说的是谁(肯定不是说我,因为该领导从没到过我家),是专有所指,亦或是随口而出,我不得而知,且对号入座起来。事过多年,无论何时何处每每提及此类事,我便心头一紧,顿觉不适,不能自已。似已种下了心病,心想“我可不能成为被领导批评的那个人!”遂暗下决心,毅然读书。

凡事心动易,行动难。当欲付诸行动时,问题又来了,读什么书,什么时间开始读?举棋不定,犹豫不决,总是借口工作忙,没时间,顾不上,明天再说吧!那真是“今日复明日,明日何其多”,正应了“有志者立长志,无志者常立志”的古语老话,我当属后者。

回忆读书的起点,应该是在开始上小学,但我说的不是读学校的书本,也不是现在学校提倡读的课外读物,而是读"闲书"。记得七十年代读过薄薄的一本《闪闪的红星》,书中潘冬子的机敏勇敢形象至今难忘;八十年代读过《中国男子汉》一书,是写袁伟民担任中国女排总教练时在大比分悬殊对手的情况下,临危不惧,沉着冷静,坚韧不拔,反败为胜的大将指挥风范,最终取得三连冠的骄人战绩(后来取得五连冠)的小书,袁的感人事迹让人终生难忘。这两本书后来虽然不知丢哪儿去了!但书中丰富内涵已深深埋藏于心,至今难忘,对我的人生产生了很大影响。由于当年条件所限一书难求,读书习惯没有养成更难说保留下来。

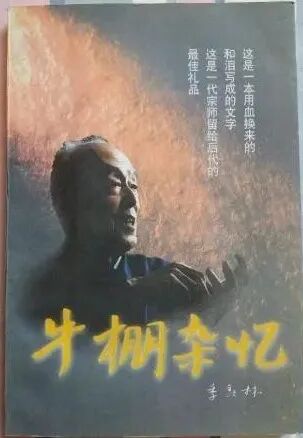

让我真正钟情于读书,并一直保持没有中断,是近二十几年的事,也是源起两本书,一本是国学大师季羡林老先生的《牛棚杂忆》;一本是余秋雨的《文化苦旅》。这两本书风格不同,各具特色,各有其味,我都认真品读了。

为什么多年的寻觅最终选了这两本书呢?

有次与酷爱读书的朋友聊起对选书读的无奈,他便建议我读一读季羡林的《牛棚杂忆》。《牛棚杂忆》是季老对“特殊”时期经历的一本回忆录,他以幽默甚至调侃的笔调讲述那段不堪回首的际遇,他希望本书带去的不是仇恨和报复,而是一面镜子,照见人世间美与丑、善与恶,让后人牢记这一段特殊的历史。我读它也是从欣赏美文、文学作品的视角而为的。该书语言流淌着美的韵律,滋润心田,读后的确令人无法忘怀。

另一本是余秋雨的《文化苦旅》也是经朋友推荐的。我孤陋寡闻,当时竟不知余秋雨是何许人也,只知早前解放军有一位总政治部主任叫余秋里,我误为一人,后来方知此余非彼余。

那年的一个周日,我在家休息,百无聊赖中便打开电视打发时间。中央电视台正在播放“青年歌手电视大奖赛”,语言文学类评委是余秋雨,正在评析一位歌手回答的问题。只见他口若悬河,旁征博引,贯通古今,纵横驰骋,不温不火,娓娓道来,评析可谓流光溢彩,满堂生辉。令人目不暇接,唯恐眨眼会错过美好而精彩的瞬间。我觉得他就是一部世界大百科全书,着实让我惊讶不已。激奋中的我让我暗自下定决心,今后要成为像他一样的文化人,而不是领导批评的那种人。

谋事在人,成事在天,事有凑巧,恰逢好友向我推荐了好评如潮,火爆畅销的《文化苦旅》。恰合我意,如获至宝,我爱不释手,废寝忘食。带着对余秋雨这位著名学者的敬佩,夜以继日地拜读他的《文化苦旅》。大有“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的架式,几乎到了着魔的境地。为此还遭到老婆猛烈的讥讽,“早干嘛去了,还想当文学家啊,晚了!……”

《文化苦旅》充满了文化韵味。作者凭借高深的文学修养,从心河里流出精炼靓丽的文字,在我的眼前汩汩流淌。作者笔下的山水风物,大漠孤烟,荒原旷野,处处镌刻着他对中华文明的解读与思考。字字珠玑,句句动人,浓郁的情味直透人心。字里行间体现了作者对中华文化的理解和热爱,读罢令人久久难忘。掩卷遐思,宛若游于星空,窥探宇宙之妙;宛若历览山河,体悟自然之道;宛若照彻人心,触摸人间冷暖。执卷时如临其境、感同身受;读罢犹如初出山泉甘露,酣畅淋漓、清凉彻骨。

就这两本书给我打通了读书的门径,从此遍搜两位大师的作品,粗览细嚼,大快朵颐。如今,季老带着国学大师的荣光与万千读者的不舍,驾鹤西归,留给后人更多的是缅怀与无限的思念。余秋雨先生近年也少有新作面世,这都让我这个读书新兵,初入门径又遇瓶颈,着实带有少许不悦。啥时会使我能够在书海中自由徜徉,能“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”?常听人说,“读万卷书,不如行万里路;行万里路,不如阅人无数;阅人无数,不如名师指路。”当我读罢友人引荐的两位名家名作之后,如何再去寻找新的佳作专著?怎样才能永葆热情并拥有新书阅读的持续性呢?正当我在为如何寻觅新的阅读目标而苦恼,站在这个十字路口彷徨徘徊之际,我突然灵光一现,偶得一计:两位大师在文章里所引用的书,是自己不曾读过的,这不就是大师引路吗?引导我去读现成的新书吗?因此就按书索籍,四处讨寻,若有所得,手不释卷,喜不自禁。先把玩、看版次、阅目录、品序言,然后一头扎进书中如饥似渴赏读正文。阅读期间若再发现书中引用或提及赞赏某一本书时,便又淘来阅读,以此类推,往复不断地阅读下去。这样越读越杂,越读越多,选择的面也越宽、越大,就永远不愁没有好书读了。于是我便把这样的读书方式,施其名曰:“读书延伸法”。

“读书延伸法”引领我读到了许多通俗易懂的名人传记和脍炙人口的经典佳作。渐渐地摸索到了一些阅读的门路,书籍世界的大门从此向我打开。我终于能够走进去,尽情地吸吮这些名人大家用心血酿造出来的精神食粮、琼浆玉液,让我的精神世界得以安放,不断丰富。

多读书,读好书,好读书,益处多多。读书使人越发自信,内心充盈。人说,读一本好书,犹如与圣贤对话。正如俄国图书学家鲁巴金说的“读书是在别人思想的帮助下,建立起自己的思想”。这不就是与圣者同频交流的过程吗?庄子说“吾生也有涯,而知也无涯”, 周总理曾教导我们“人要活到老,学到老,改造到老”。中华民族五千年的文化经典,浩如烟海,博大精深。新时代党中央要求建立学习型社会、学习型组织,培养终身学习的习惯,不断提升人的认知格局和思想境界,养成良好的学习习惯。把学习当做生活的一种方式,不断营造积极健康、快乐向上的社会氛围。这号召的意义对于一个人、一个国家、一个民族来说,意义是多么的重大而又深远!

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”“欲穷千里目,更上一层楼”,随着读书的不断深入,逐渐提升着人的思想深度和高度。读书可以明志,使人登高望远、视觉清新。不读书便找不到上升的阶梯,更无法超凡脱俗。只有不断拓宽眼界,提升格局,才能“居高声自远,非是藉秋风”。学习使人心明眼亮,淡泊明志,增强排除艰难万险的勇气;学习是解决困难的一把金钥匙,让人在遇到困难时,照见自己;学习是诊疗思想上疑难杂症的灵丹妙药,所有的疑惑、所有的阻碍,都可以药到病除。正如莫言坦言:“当你的才华撑不起你的野心的时候,你就应该静下心来学习;当你的能力还驾驭不了你的目标时,就应该沉下心来历练;这个世界上只有一种投资,只赚不赔,那就是学习;从来没有人因为学习而倾家荡产,但一定有人因不学习而一贫如洗。”莫言的话道理朴实真诚,字字玑珠,醍醐灌顶,切中要害。

学习使人们在对真理的探寻中拨云见日。学习出智慧,学习增才干,学习强实力,学习使人勇于挑起千斤重担,即便泰山压顶,也不会弯腰。习近平总书记提出的“四个自信”,其中文化自信是一切自信的前提和基础,是民族的灵魂,是国家改革创新发展不可或缺的软实力。在当前大力倡导全民读书的新形势下,手捧书卷,潜心笃学,可以使人不慕名利,剔除浮躁,细闻书声,静品书香,可以让人洗尽铅华,永葆初心。一书在手,闹中取静,这是多么惬意的人生境界啊!

学习不分长幼,更没有早晚,只要坚定信心,随时随地都可以开始。美国的摩西奶奶退休后80岁开始学画画,成为美国著名和高产的原始派画家之一。她鼓舞了全世界无数想学习的人,她就是大器晚成的楷模。古人讲:"立身以立学为先,立学以读书为本。"少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;老而好学,如炳烛之明。古人对读书的思考,是无价之宝,道出了不同年龄不同时期,读书所得、所获、所需的真谛,谨防迷入"乌发不知勤学早,白发方悔读书迟"的囧境与苦恼,向人诠释了阅读人生的丰富内涵和价值意义。宋代黄山谷说道:“一日不读书,尘生其中;两日不读书,言语乏味;三日不读书,面目可憎。”在共创未来美好新生活的征程上,我们要通过读书学习储力蓄能,努力提升本领,用科学的理论武装头脑,无愧于新的时代,腑有诗书气自华,切勿不读书不学习演化成“面蒙尘,言无味,目可憎”的可怕状态。若果然如此,岂不有辱国人风貌,又何其可悲啊!

多年来,我所探索的“读书延伸法”,的确受益匪浅,它一直在弥补着我“书到用时方恨少”的无奈与缺憾。我愿与书友携手一道,畅游书海,不断在书籍中愉悦自己、发掘自己、反思自己,直至与更好的自己相遇,尽享超然物外的快乐人生!我今鼓足勇气,回首阅读之路,妄谈读书之法,权当负日之暄,与书友共勉。

原文转自:中国老年文化

名家评论:

一、《中国老年文化》刊登炳义的读书延伸法,对想读书愿读书,想做聪明人,成就一番事业的人具有启迪和借鉴作用。文章语言朴实,文笔流畅,是百花园中的一支奇葩。 常克仁

二、非常棒!书味在胸中,甘于饮陈酒。以读书品酒化导人生的楷模!孙克利

三、读书是一种品位。一个人能够抛却物欲,远离浮躁,沉下心,稳住神,坐得住,学得进,不论是狂风暴雨、电闪雷鸣,还是烈焰炽炽、热风难耐,潜心攻读,养性修身,确乎是一种境界、一种修炼、一种品位。灯红酒绿,太醉;香车美女,太俗;追名逐利,太累;鸡毛蒜皮,太碎。只有读书,最好、最妙、最美!李一鸣

编辑:大地之光