近代以来,洛宁一直是个兵员大县,军事人才层出不穷,将级军官代有人出。究其源流,有其宏观和微观两方面原因。宏观方面是社会大背景影响,进入民国以后,军阀割据,土地兼并现象仍十分严重,我县河底城村张家曾挂过“双千顷牌”,乃洛宁、新安、渑池、宜阳、嵩县五县的首户,民初尚有土地五百余顷,包括竹园地二十余顷。农村土地大半集中于地主手中,如西山上戈“乔、马、商、刘”四大家族,洛河南的坡头雷,寨子韦及城东首户,素有“京客”之称的王协王之春等户,如日中天。中下产之家艰难度日。微观方面是我县交通闭塞,物产困乏,文化落后,种种原因,迫使一部分穷困饥民,因生活所迫,拉杆起事,铤而走险,占山为王,打家劫舍。

民国年间,河南有一句俗语:“洛宁有两大特产,一是竹子,二是刀客。”由此可见洛宁土匪的众多。刀客为维持生计,四处劫掠,绑票勒赎,二十余年几无宁日,洛宁群众苦痛难以尽述。

辛亥革命后社会总体还是前进和进步的。帝制独裁背道而驰,民主共和逐步深入人心,洛宁刀客走上正路也是从此归化为始的,后期都不同程度地参加当时的进步革命活动。兴华丁同升(丁老八)辛亥革命爆发后率部下参加了张钫等人组织的陕豫东征军,手下的杆首们也都当上了各级军官。当时盛传“要当官,必拉杆”。丁老八开创了我县就抚从军的先例。

镇嵩军刘振华又敞开着收编扩军之门,熬庄梅发魁接过丁同升衣钵参加镇嵩军,开创了有史以来洛宁人参军的鼎盛局面。梅发魁带出的亲朋故旧仅王范镇就有几十人之多,名者数人:副官长阮凤仪、参谋长李培材、参议刘树勋、李锡元、韦英三;团长李瑞亭(又名李九)、营副赵延义(寨沟人)等。仅梅发魁1925年一次在洛宁征兵30个营,为我县历史上征兵人数最多的一次,也为有志之士从军发展指引了一条道路。

梅发魁作为洛宁籍旧时代军人,创造了几个洛宁第一:军衔最高“陆军中将”;职务最高“第八方面军第五军军长”;创下洛宁历史上征兵最多一次“征兵三千”;第一个在洛宁设立公馆“国民军第八方面军第五军办事处”,又称“梅公馆”。

参军当兵成了洛宁人谋生的一种重要途径。洛宁人自古民风彪悍,血性方钢,有舍生忘死,杀身成仁之风。不说绿林强人李其芳、李元周抗击日寇,为国捐躯,血染疆场,其中弟兄双烈,国民党陆军第六十五师一九五旅三八九团二营营长王范人刘建勋(?年-1937年)其弟刘建宜,抗日战争爆发后亦屡立战功,忻口之役,与兄同时英勇牺牲。弟兄档案现存南京国家第二历史档案馆。

夏维礼,原名全礼、号张初。生于光绪三十年(公元1905年1月),赵村乡东王村下地人。1924年冬,离开家乡投奔军队,历任排、连、团长,后晋升为师长。“九一八”事变后,任晋察国民党抗日战区游击大队司令。

忻口战役是抗战时期华北战场上规模最大、历时最久、敌我双方伤亡均极为惨重的一次激烈战斗。抗日战争开始后,由镇嵩军改编的第15军北上抗日,刘茂恩率部参加该战的十五军所辖两个师,六十五师(刘茂恩兼师长)及武庭麟的六十四师,这个部队的前身是民元时代的镇嵩军,骨干多系洛宁、嵩县一带人素性强悍,富有作战经验。这是历史对近代洛宁军人的公允之评(见《河南文史资料》第16辑82页)。该部先后参加过太原会战、中条山会战、豫中会战等,并曾在雁门关与八路军并肩作战。谱写了一曲豫西子弟兵浴血保家卫国的壮歌!

抗战时期,仅黄埔军校就有一百余名洛宁籍学员。抗日战争全面爆发后,1937年8月日军侵略南京。其后,黄埔十一期学员由南京出发,经九江、武汉、四川、铜梁,至1938年11月到成都。十六个月间学校四易其地,学生长途跋涉,栉风沐雨,艰苦备尝,均能安之若素。迁校期间,因前方作战部队缺乏,十一、十二及十三期先后提前毕业,且在沿途各地招收十四、十五两期学生。黄埔军校在抗日战争中成了培养抗日官兵的大本营。各期毕业生都一律开赴抗日前线参战。我县从黄埔十一期学员王范李克勤、河底贺实,原黄埔军校广西桂林分校学员回族学员王范张自芳,七分校黄埔十五期学员王协王建功等100余名洛宁籍黄埔同学参加了正面抗战。

镇嵩军经过多次改编,后被编入第2集团军第11路军的第64、第65、第66、第67师。从一九三七年抗日战争开始,到一九四五年日本宣布投降,八年期间,刘茂恩率领所部十五军抗击日军,出生入死,由晋北、晋中、晋南到豫西、豫西南,转战数千里,及洛宁籍黄埔同学等抗战军人辗转南北,远赴缅、印参加多次对日作战,对国家和民族,做出了贡献,在抗战史册上是应有洛宁籍军人篇幅的。

从民国肇始及抗战胜利,洛宁走出了四位将级军官(未统计去台人员)。中将一人,前镇嵩军陆军第三十五师六十九旅旅长,国民革命军第八方面军第五军军长陆军中将梅发魁;少将级军官三人,同盟会会员王化南将军、抗战英雄段国杰将军、赵致卿将军。

另有资料说,长水宁老七(宁志明)殁后,虽然墓前树碑上书“陆军少将旅长宁志明阵亡碑”,疑为宁去世后梅发魁所谥追封。西长水刘维礼(字遵三),1923年投奔山东韩复渠部下,升任团长,后因剿匪有功,擢升为少将副旅长。一家之言,实为未见正史所载也,仅为参考。

王化南(1885年-1959年),幼名喜泉,字文轩。洛宁县故县河东村人,1906年经唐河县李新梅和南阳王叶三介绍加入了同盟会。1911年冬,带丁同升投奔陕西秦陇复汉军,被任命为招讨使。1914年任国民革命军驻西安的第七路军第四团团长(上校衔)。1918年第七路军编入靖国军建制,晋升为陆军少将旅长。1930年任二十路军七十六师二二八旅旅长,后任该师副师长。1937年率部参加淞沪战役。后在二十路军司令部副官处任副官长,协助张钫处理外交、后勤诸事宜。1941年-1943年,在西安“河南同乡会”任副会长。其在会长张钫领导下,为同乡会做了不少工作,筹集到的资金、物品帮助许多在陕西的河南难民渡过了难关。

段国杰(1910年-2000年)字轶材,河南洛宁县景阳镇亢洼村人。

历任参谋、排长、连长、营长,团长、师长。1929年冬天,段国杰在洛阳加入了国民党西北军独立第二旅,开始了军人生涯。独立二旅几经改编成为国民党二军76师。这支部队在抗战初期,曾参加淞沪保卫战外围的福山口战役。后来参加了广东韶关战役和广西的昆仑山战役。由于作战勇敢,屡建战功,他由一名文书成长为一名军事指挥官。

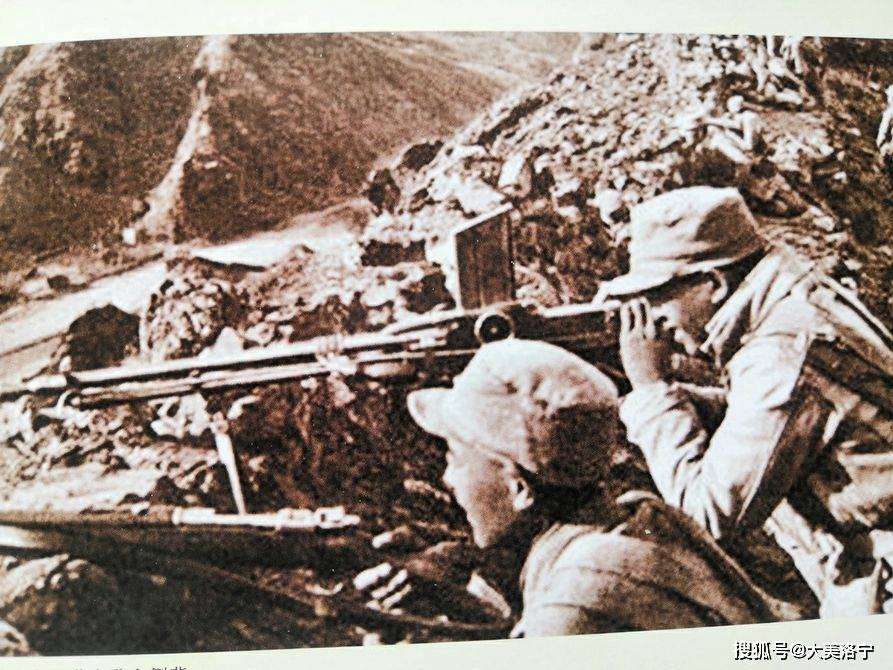

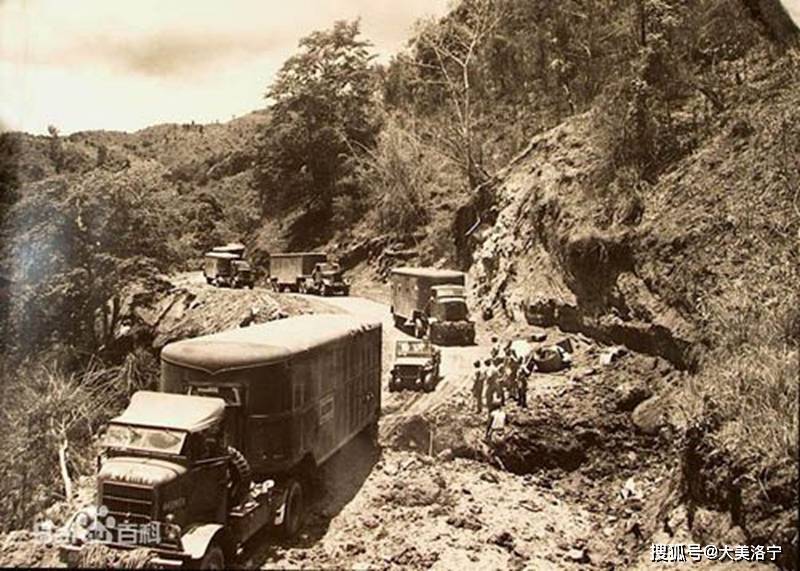

1943年,76师被编入远征军序列,担任滇缅边境怒江东岸镇康一带防守。在全民抗战的关键时刻,中国远征军第一次入缅作战失败,日寇切断了滇缅公路,盟军大量援华作战物资滞留印度。为打通中印公路,1944年5月,远征军开始新的反攻。由11、20集团军派出加强团,强渡怒江,占领西岸日军据点,掩护主力渡江。段时任第二军76师228团团长,奉命率一个加强团为渡江先头部队。

1944年5月14日,敌军由芒市增援向大尖山反扑,自晨入暮,连攻三次均被我军击退。入夜,日军第四次进攻,占领了与大尖山相连的一个山头,战况激烈。我军集中全团30余门迫击炮、火焰喷射器,将敌人山头打成一片火海,残敌溃逃。228团坚守大尖山27天,完成了掩护主力渡江的任务。6月9日我二军主力渡过,10日,228团向平戛进攻,将敌击溃。段亲手打死日军中佐滕九胜三。因怒江反击战的杰出战绩而获得当时国民政府颁发的二级云麾勋章,晋升为少将军衔。

1947年任第13绥靖区第4处处长,1948年任第15军243师少将师长,1949年12月24日在四川郫县参加起义。后任解放军第50军167师副师长、中南军区高级步校装甲系教官,湖北省内河航运管理局副局长、湖北省交通厅副厅长、省政府参事等职。先后当选为。湖北民革党员,湖北省人大和政协常委。2000年2月7日因病医治无效,在汉口台北路寓所去世,享年90岁。

赵致卿,字锡九(1910年-2000年11月),洛宁县底张乡南安沟村人,军人出身。曾任国民革命军123军345师少将副师长兼团长。1949年率部千余人起义后,任中国人民解放军167师500团团长。

赵致卿少读私塾,后考入洛阳中学,因家贫中途失学。1926年冬,加入中国国民党,同年参加县党部举办的“中山主义讲习班”。1928年后任县学生联合会委员、宣传部副主任、第四区副区长等职。

1930年,任中华国民革命军陆军独立第一旅少尉书记、中尉副官、代理连长等职。1933年,任第七十六师特务团辎重兵营中尉副营长。1934年,赴“中央陆军军官学校(黄浦学校)洛阳分校”第三期军官班训练。1937年抗日战争爆发后,赵参加了著名的“上海战役”、“鞠湖保卫战”、“南浔铁路战役”、“奥北战役”、“桂南及鄂西战役”。

1942年编入远征军,参加了滇西、怒江诸战役,先后任连长、营长、团长。抗战胜利后,赵致卿被任命为第十三绥靖司令部上校处长、监察官兼绥靖区军政干训班教育长。1949年,调任第14兵团第123军345师任副师长兼团长。当年12月,赵致卿率千余名官兵在成都起义。1950年4月,任中国人民解放军50军第167师第500团团长。1953年12月,转业到湖北荣军学校任教。1956年加入民革;1958年1月,任湖北省人民政府参事室研究员,1984年任湖北省人民政府参事,享受厅级干部待遇。

前事不忘后事之师,往事如烟如风,民国时期豫西洛宁健儿投军从容,捍卫共和,抗击日寇,保家卫国,血染风采,青史流芳。新中国成立,新旧两代洛宁籍军人为捍卫国防,建设新中国,呕心沥血,苦练本领,军功卓著,辉耀华夏。

俱往矣,了不起的民国时期的洛宁军人!

作者简介:王嘉飞,王范人,祖籍城郊王协村。黄埔抗战老兵后裔,河南省黄埔军校同学会会员。洛宁县卫健委职工,爱好文学书法,曾有作品在《新洛宁》、《县域经济》、《书城》、《牡丹》等杂志上发表。