黑土地上绽放的曲艺之花

▓ 张澜涛

时来运转赶上了好时代

一个美好的时代不仅可以锻炼人,而且能满足人憧憬未来的希冀,如同沐浴着阳光,吹拂着春风,荡漾着愉悦的心田。

马季等贵人的鼎力相助,又恰逢赶上了好时代,姜昆在改革开放的前夜,跟他朝夕相处了8年的北大荒, 依依不舍地道别,一颗漂泊的心,重新落定在他的出生地北京,开启了他专业相声演员的演艺生涯。

在全国曲艺调演中,被马季先生发现的相声苗子姜昆,成了体制内的相声演员,这个惊人的跨越使当年年轻的姜昆,梦想成真,如同鲲鹏展翅一般插上了腾飞的羽翼,迎来了他今生海阔凭鱼跃,天高任鸟飞的美好时代,亦是时代馈赠他的人生目标追求的慰藉。

1976年是姜昆彻底改变人生命运的一年,他以往所有的努力跟他的理想实现,是一种天道酬勤的衔接,环环相扣,脚踏实地,一步不落。不积跬步,无以至千里,姜昆懂得这个道理,并且在努力地践行着。

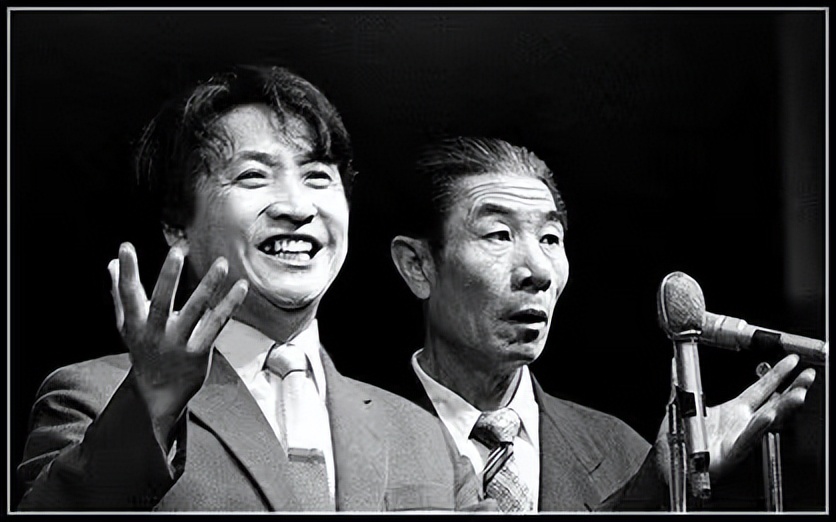

姜昆南京演讲,与知名媒体人梁平交谈。

姜昆南京演讲,与知名媒体人梁平交谈。

姜昆这朵绽放在黑土地上的曲艺之花,经受了风霜雪雨的洗礼与考验,具备了不凋零的耐久的芬芳弥漫,崇高的品质吐芳华。

姜昆记得他从北大荒回京的第二天,就按耐不住激动的心情,只身去位于北京西单复兴门内大街49号的“中央台说唱团”报到,这个名称在1982年的时候,被正式更名为“中国广播说唱团”,并延用至今。

新的时代,新的气象,正是北京香山叶正红的时候。姜昆永远地记得他去说唱团报到的那天,秋高气爽,丹桂飘香,一路上沉浸在心旷神怡的氛围里,感受到了时代赋予他的使命,就是要把他这朵黑土地上开放的曲艺之花,移植到国家级艺术团体丰腴的文化土壤里,开放出更为绚丽夺目的曲艺花朵。

在老一辈相声表演艺术家的栽培和关注下,姜昆不负韶华,义无反顾地承担起相声文化传承与发展的重任,并且用后续的践行与努力,领军创造了一个时代相声文化的灿烂辉煌,载入了中国曲艺发展史册。

无论过去还是现在,姜昆都可称为是个有良知的艺术家,无限的感慨常在他的心头油然而生:

我始终忘不了北大荒

我赶上了一个好时代

人民艺术回到人民中间去

老艺术家的情感

深深教育了我们年轻一代人

业精于勤进入创作表演巅峰期

中国广播说唱团,是中国相声表演的最高艺术殿堂,姜昆能在侯宝林、马季两代著名相声表演艺术家倾心引荐下,进入这么高大上的曲艺表演团体,担任相声演员,是非常幸运的事情;尤其是侯宝林大师专程到北大荒接姜昆回北京,这更是令姜昆终生难忘的珍贵往事,让时年26岁的姜昆,对未来曲艺之路的追寻,充满了轩巨般的信心与力量。

姜昆之前的“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”的游目骋怀,皆为超值的目标追求,体现了他不同寻常的人生价值。

就在姜昆来到中国广播说唱团不久,同是北京知青赵炎步其后尘,昔日北大荒的战友如今成团友。这位当年魁梧的英俊少年,比姜昆小一岁,1968年与姜昆一起插队到北大荒,当了一名拖拉机手。由于爱好文艺,1970年与姜昆同时调入黑龙省生产建设兵团宣传队,成了北大荒文的艺骨干。1973年赵炎获得黑龙江省文艺表演优秀奖,知名度日见提高。1976年赵炎参加了全国曲艺调演,同样被马季先生看中,比姜昆晚一年进入中国广播说唱团。

在马季先生看来,姜昆和赵炎都是非常优秀的青年相声演员,所不同的是赵炎比较擅长单口相声,自创自演,集捧哏逗哏于一体,他的这一独特的表演才能,早在北大荒宣传队时就已显示出来,并且得到观众的喜爱和认可。

姜昆本人从北大荒开始跟师胜杰搭档说相声,师胜杰比姜昆小3岁,晚姜昆1年从哈尔滨插队到北大荒,初到北大荒时,他还是个稚气未消的英俊少年,长的眉目清秀,聪明伶俐,人见人爱。

师胜杰虽然比姜昆年龄小,但他人小却才艺过人,这跟他出生于书香门第、文艺世家的成长环境密切相关。那时,姜昆一度拜师胜杰为师,给他当捧哏,两人配合得非常默契,被北大荒人称为黄金搭档,常在观众掌声不绝于耳中完成相声表演段子。

马季先生感觉姜昆在北大荒积淀了一定的曲艺表演基本功,具有相当的可塑潜质,经过不断的践行与深造,就一定能够成为捧哏与逗哏都能驾驭的优秀相声演员。他始终坚信姜昆行,此后的诸多事实证明,姜昆没辜负马季先生希望,用相声创作表演的优异成绩,深情地回报师傅对他的厚爱与栽培。

马季先生为了把这朵曾经在黑土地上开放的曲艺之花,培育成国家级曲艺园地格外引人注目的绚丽花朵,索性带着姜昆深入各地采风,吸取民间艺术营养,接地气,不断提高姜昆相声表演的艺术底蕴。

1976年,姜昆调入中国广播说唱团不久,马季先生就带着他到湖南桃县源采风。大约是这年的冬季,典型丘陵地貌的桃源县,放眼望去,寒潭清澈,层层梯田,错落有致,只是不见了这儿春夏的蓊郁葱茏,秋的稻黍金黄,但冬的景象不像北方那么萧索尽裸,一派苍凉,民风淳朴,景色甚好,是马季师徒采风学习的好地方,取得了不俗的采风收获:创作了《迎春花开》《红色园丁》《喜事》等相声段子,并在后来的舞台演出中受到了好评。

1977年,姜昆在曲艺创作与表演初见成效的同时,还美滋滋地收获了爱情的果实,他幸福地牵手漂亮姑娘李静民走进了婚礼殿堂。他俩的结合如童话般那么美丽,一时在演艺圈内传为美谈,令人羡慕和赞叹。

李静民与姜昆一样出生于北京,又与姜昆一起作为知识青年插队到北大荒,是同甘共苦的兵团战友。李静民比姜昆年龄小,起初到北大荒参加开荒劳动时,体力比较弱,姜昆见她完成不了任务时,就主动帮助她,这让李姑娘好生感动,常常感到过意不去。

李静民也是北大荒的文艺积极分子,能说会唱,没几年她就和姜昆一起被选入北大荒宣传队,开始了他俩朝夕相处、充满文艺味的知青岁月。姜昆有创作的才能,所创作的词都由李静民演唱,不知不觉两人成了宣传队里的好搭档,他俩的恋情亦在此时埋下伏笔,只是互为腼腆难言,不好意思挑明而已。

1974年的时候,姜昆凭借其出色的才华,担任了北大荒宣传二队队长,而此时同样出色的李静民,因才貌双全被沈阳军区歌舞团看中,想调用她去作为文艺兵担任专业演员。对于李静民来说,这是一个进入部队文艺团体的极好机会,是许多人的梦寐以求。

突然离开姜昆要到一个完全陌生的地方去当演员,李静民却不高兴、也不愿意。最后她选择了放弃,依然陪着姜昆呆在北大荒宣传队,继续他们的合作。李静民给沈阳军区的回话是:“姜昆不去,我也不去。”

李静民的举止感动了姜昆,他发誓要好好珍惜这位善解人意的姑娘。从此他俩正式确定了恋爱关系。这对曾经风雨同舟的恋人,在走进婚礼殿堂的那一刻,一路走来的无数悠悠往事,全都涌上他们的心头,在他们相视而笑、激动的泪光里隐现的是“忠贞不渝”爱情字幕,那就是人生最幸福美好的时光!

1979年,姜昆夫妇喜得千金,他们给女儿取名姜珊。之所以用王字旁的“珊”,而不用女字旁的“姗”,是因为珊与姗含义不同,前者意即晶莹玲珑,色彩高雅;后者形容走路缓缓从容,姗姗来迟。他俩都是演艺圈里文化人,当然深知用珊更符合他们的心意,即是女儿以后长大了,也不会嫌弃这个名字有啥不好。

姜昆的家有了,孩子有了,又赶上了好时代,姜昆的相声创作与表演的春天随之而来。

个人的前途命运与国家的前途命运,从来都是紧密相连的。改革开放的春风吹遍大江南北,各行各业如同插上了崭新的翅膀,掀起了新一轮前所未有的建设高潮。文化艺术界同样迎来了百花齐放的春天,中国广播说唱团亦进入曲艺发展机遇期。姜昆和他的同行们如鱼得水,相声创作与表演的激情高涨,源源不断地涌现出许多优秀的相声作品。有的相声段子40年过去了,至今仍不失为经典之作,陪伴了几代人的成长,被几代人所深深铭记。

姜昆夫妇比翼双飞,各自取得优异成绩:李静民是著名说唱表演艺术家,她的代表作品《走在回家的路上》,回看当年光荣而美好知青岁月,并在作品中表达了敞亮而感人的时代情怀,引发了过来人对那段特殊时期艰苦生活的共鸣与回顾;姜昆与搭档李文华合作相声段子《如此照相》,语言的幽默诙谐,夸张的形体动作,冷俊不禁的包袱抖落,每演观众掌声不断,好评如潮,在巡演中更是倾倒了全国各地的观众,自此,李搭档走进了公众视野。

1979年是姜昆相声创作表演年与成名年,他业精于勤,笔耕不辍,在创作和表演《如此照相》的基础上,先后推出《打针》《我与乘客》《诗歌与爱情》《想入非非》《看球赛》《男女有别》等观众喜爱的优秀相声段子。这些相声或者针砭时弊,辛辣讽刺;或论事说理,妙趣横生;或回首往事,畅想当下与未来;或讲故事,发人深醒。用相声表演传播正能量,提倡真善美,摈弃假丑恶,具有一定的引导和教育意义。这些优秀的相声作品,即便是今天拿出录像重播,或是重新演绎,亦不过时,依然是一个时代的经典之作,闪耀着相声艺术的明亮光彩,体现了姜李合作的较高水准。

1983年央视首届春晚,侯宝林大师作为特邀主持嘉宾,他在介绍马季、姜昆时,笑指他俩幽默地说:“这两位不用我介绍了吧,他(马季)是我的徒弟,他(姜昆)是他(马季)的徒弟。”当时人们多是当笑谈听的,若干年后,姜昆在回顾大师当年那句话时,从中悟出了深邃的道理:寓意他们三代人对相声艺术的传承,大师希望相声艺术要一代一代地传承下去,如薪火相传,直到永远。

1983年,相声表演艺术家、比姜昆年长23岁的搭档李文华,因健康原因淡出相声表演舞台。这一突如其来的不幸,让姜昆感到非常沮丧,姜李搭档了5年(1978~1983),配合默契,结下深厚情意,表演了上述多个脍炙人口的相声段子,如今不能再继续跟他合作,姜昆不能接受这个事实,心情一下子跌落到了冰点,直到与搭档唐杰忠开始新的合作,姜昆才走出失去心爱搭档李文华的不悦中慢慢走出来。其间,姜昆时不时地邀请李文华力所能及地作捧哏表演,以表示他对昔日心爱搭档的一片尊敬与爱戴之情。

上世纪80年代中期以后,随着姜昆相声创作表演进入鼎盛期,特别是他跟唐杰忠合作的《虎口遐想》《电梯风波》《学唱歌、照相》《老奶奶看排球》《猜谜语》等近百个相声段子的推出,姜昆的相声深入人心,家喻户晓,使其一跃成为曲艺界首席笑星,成绩显著,光彩照人,受到世人称颂。

姜昆的相声启蒙于北大荒时期,起步于1976年,成名于1979年,上世纪80年代、90年代中国相声舞台表演,进入姜昆时代,他引领了相声20年之久,这是个了不起的成绩,载入了中国曲艺发展的史册。

姜昆是一个时代的相声符号,他的艺术特色和聪明才智的形成,是他长期不懈怠践行的结果。世上无难事,只要肯攀登,姜昆一步一个脚印,达到了他所追求的曲艺巅峰,这是他人生价值的体现。

如今的姜昆,年过古稀,但他一如既往地发挥余热,依然担任中国曲协主席这一要职,继续着相声文化的传承工作。老骥伏枥,志在千里,他依然还在做着《姜昆说相声》全国巡演工作,已经巡演了80多场,要不是疫情来袭,他早就完成这一巡演任务。

姜昆退休后一刻没有闲下来,他遵循孔子的教诲:“死而后已,不亦远乎”,他常感慨地说:“感觉一天二十四小时不够用,我这一辈子不愿意停下前进的步伐。”

是呀,舞台上的姜昆是大众心中的相声表演艺术家,而生活中的姜昆是永远走在路上的不老的七旬强者,是一朵绽放在黑土地上永不凋零的曲艺之花!

姜昆在南京演讲。

姜昆在南京演讲。