▓ 王捷

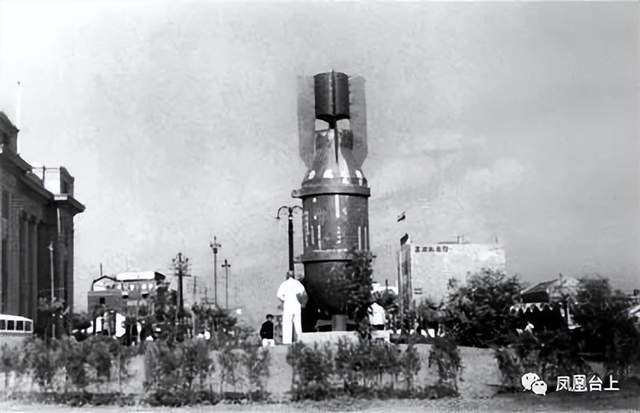

我在上一篇(中篇)曾说,儿时记忆中新街口广场中心的两个角有时钟,只是一直没有找到有时钟的照片,也没有看到什么文章提过,我甚至都怀疑记忆的错误。近日,在网上突然看到新街口广场中心有时钟的照片,如获至宝,证实了我的记忆没有错。另外,我还看到一张较罕见的有炸弹模型的新街口照片,原来这是1937年12月,日军占领南京之前,新街口广场中心曾经放置巨型炸弹模型,意在提醒人们警惕日军的空袭。

1937年新街口放置了巨型炸弹模型,意在提醒人们警惕日军的空袭。

50年代新街口,确有挂钟。

过去,到新街口看电影还有一个好去处,就是工人文化宫旁的中苏友好馆,那里主要放映苏联及东欧国家的电影。60年代初,随着中苏关系日趋紧张,市内电影院一般看不到苏联电影,也看不到好看的国产电影,只剩下中苏友好馆还放映苏联老电影,很受大中学生的欢迎。后来,中苏友好馆也很少放映苏联电影了,记得此前有次放映苏联电影《红叶》,一票难求。我进场时,看到有个小姐姐刚随散场的人流出来又转身进去,被看门人叫住了,说出去不可以再进场看,只见她从口袋里又掏出一张电影票,原来,她竟然买了连着两场的电影票。再后来,中苏友好馆改成新华社江苏分社了。

位于南京中山东路75号的七层大楼,始建于1948年,是中国第一个全国性通讯社中央通讯社大楼,也是中国通讯社发展过程中不可或缺的一部分。在四五十年代,这座大楼是南京最高建筑,由我国著名建筑大师杨廷宝先生设计,立面简洁、景观与地标作用突出,也是目前保存比较完好的南京民国建筑之一。

南京军区后勤部。

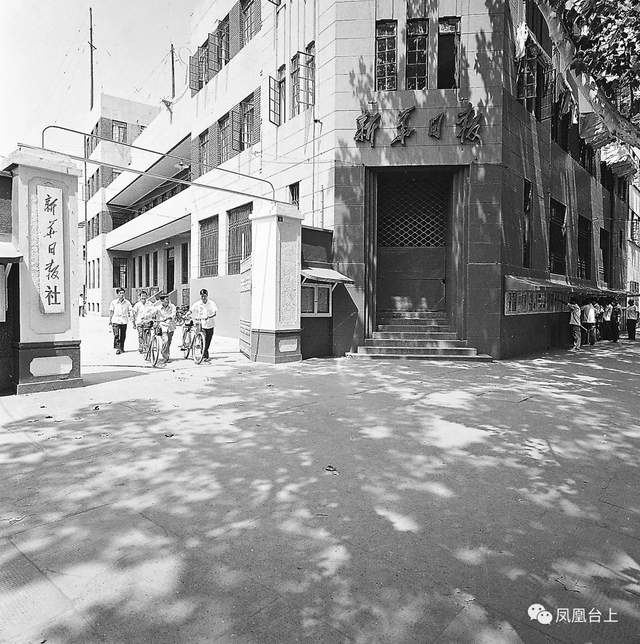

1948年,旧报社迁址,新中国在旧址上建立了新华日报社。60年代,南京只有新华日报一家报纸,我们在下乡以后,开始都订阅新华日报,似乎通过新华日报,我们能了解南京、心怀天下。

听说《新华日报》全文刊登了剧本。以前我看过话剧《清宫外史》,想来与《清宫秘史》内容差不多,那时我不觉得有什么反动的东西。于是,我写信给新华日报,希望买一张刊有《清宫秘史》电影剧本全文的报纸,以批判用。很快,报社给我回信并寄来报纸,回信说,编辑部不卖报纸,寄来一份报纸供批判用,令我十分感激。不久,新华日报刊登了我的一首很不成熟的、纪念知青英雄吕惠珍的小诗,这是我第一次看到自己写的东西,印在正式报刊上,又拉近了我与新华日报的距离。80年代以后,新华日报开办了扬子晚报、南京晨报等小报,日渐红火,继而成立了新华报业集团,并在原址建起了新华报业大楼。

新华日报社旧址

在新华日报旁边有本市最大的摄影专业商店“南京摄影图片社”,其前身是创建于1946年的“大中华电影照相器材行”。解放后公私合营改名为大中华照相馆,口碑较好,我家有好几张照片在大中华拍的,小伙伴们也在我的提议下来大中华拍照留念。其后“大中华”与“南京风景社”合并改名为“南京摄影图片社”,主要从事舞台剧照、风景图片、流行歌片、专业摄影等业务,后来常常印制年历、地图、书签等图片。现在孔夫子旧书网上可以看到,南京摄影图片社印制的、八五品的1967年历书签,要价80元。

南京摄影图片社斜对面有一家艺风摄影器材公司,始创于1937年,是上海日商千代洋行在南京开设的分店,专门经营照相器材和冲晒放大业务。日本投降后该店关闭,店里几位被遣散的员工创办了艺风摄影服务社,是当时南京唯一一家经营照相器材的专业商店。六七十年代,很多年轻人为了自己洗印照片省钱,常常去艺风摄影商店买相纸和显影定影粉等用品,那时,我也会去光顾,买些材料自己在家洗印照片。

在新街口中心东北角是南京日报社,原来也是民国老建筑,很坚实的银行大楼。80年代初,报社直接在三层楼上加盖成六层楼,南京电视台初建时,也挤在南京日报社的顶楼。90年代后期,电视台报社相继搬迁,这里摇身一变成了新的商业中心时代广场,不料却成了南京最神秘的“烂尾”项目。那时新街口的商业人气就是进不了东北圈,时代广场因经营不善,被迫多次停业。本世纪初,德基广场接手进驻后,定位高档商业购物中心,还配以高端文化艺术展览。加之新街口地铁站的便捷,德基又在门前修建大型喷水池,既是一大景观,更是聚财好风水的征兆,德基秉承“精彩与世界同步”的理念而蒸蒸日上。

新街口西北角延伸至汉中路,一直是新街口四个区域中环境最差的地段,1978年,新加坡华商陶欣伯决定在家乡南京,建造五星级涉外旅游饭店,选址就在这里。1983年金陵饭店拔地而起,凭借37层、110米的高度,成为当时中国第一高楼。

顶层璇宫,也是国内第一个高层旋转餐厅,配备国内第一部高速电梯,轰动南京及全国。那时,社会上流传这样的段子,到新街口抬头看金陵饭店时,要注意扶好帽子,因为楼太高了,帽子会掉下来。关于金陵饭店究竟是36还是37层,社会上也有过争论,报道都说是37层高楼,但是,就有人较真一层层数过是36层。后来,官方出来解释说,因为金陵饭店是涉外饭店,尊重西方人的习俗,忌讳13,没有13楼,从12楼就跳到14楼了。那时,普通人要进入金陵饭店一般要买票,然后排队进去乘电梯到璇宫。据报道,当年海峡两岸很火的一位男歌星曾被拒之门外,而同时进门的黑人却直接进入饭店。90年代初,朋友送了金陵饭店璇宫意大利美食节邀请函,我带着女儿登上了璇宫。

母女俩在金陵饭店璇宫合影(作者供图)

上世纪90年代末,在金陵饭店斜对面,建起了金鹰大厦,刷新了金陵饭店的高度,成了新街口以至全南京的最高楼。金鹰国际购物中心,定位高端商品及奢侈品,店内精致华美的陈设,让南京及周边人眼前一亮。起初,大楼有些设施还没有完全到位,我曾随建邺区的一次活动,参观金鹰大厦,要登顶层,最后有两层楼,需要走上去,而且楼梯比较陡。金鹰的顶层天台,四角有四个柱子,上面风很大,市内风光尽收眼底。

金鹰大厦

金鹰东面是90年代初崛起的友谊华联商厦。过去,友谊商店是面向老外和港澳台同胞的,如果没有外汇券或者侨汇券,一般人还进不了。改革开放后,“友谊”失去优势,转向对社会开放,打出的广告是“欲购精品名牌,请到友谊来”。隔壁的华联商厦也不简单,号称“只领风骚一百年——穿在华联”。两商家打破隔阂,共同联手,中间的门是敞开的,进而取得共赢。

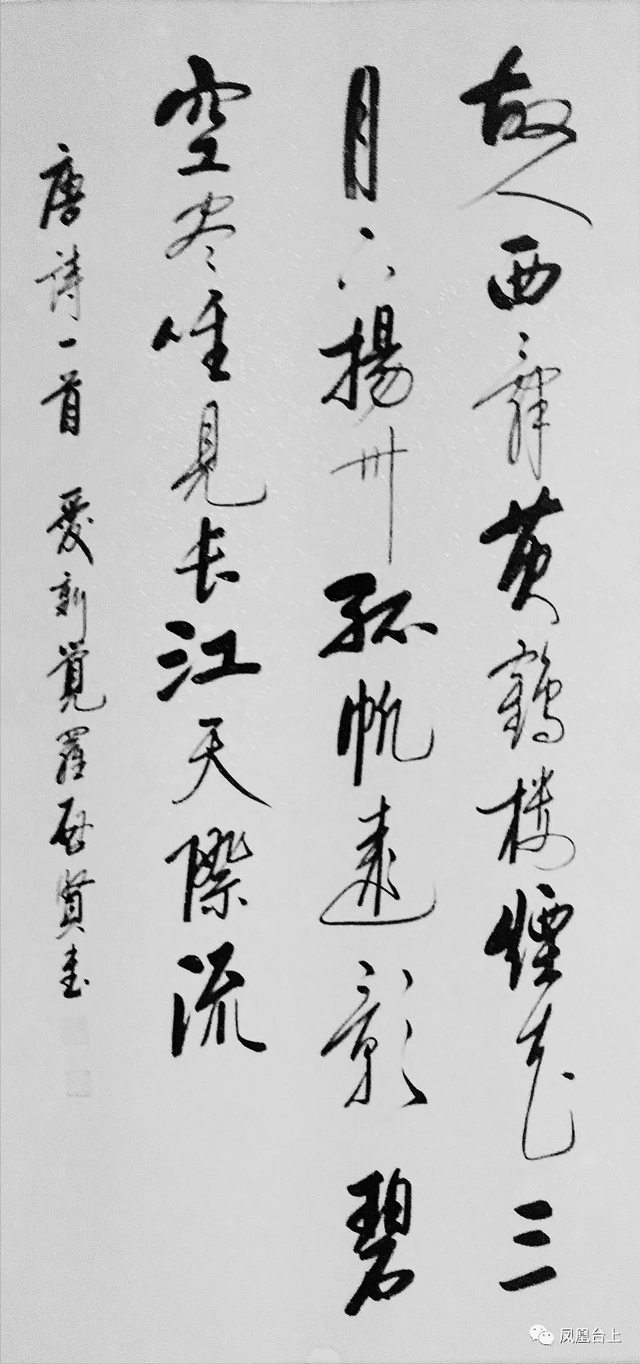

本世纪初华联搞活动,我买完衣物还参加了抽奖活动,说我中了二等奖,抽到一幅字,但要收裱画费150元。好像是个套路,不过,我看了真心喜欢李白诗和那幅字,是由爱新觉罗启贤写的李白诗《送孟浩然之广陵》,全诗写得疏密有致、灵动飘逸,随即就付钱了。网上查看,启贤是启功的族弟,著名书法家。现在孔夫子旧书网上,他写的《春晓》五绝诗,起价1500元,那幅字尺幅要小很多,也不及他写的这首李白诗漂亮。

启贤书法(作者供图)

从前,南京夏天很热,商店一般也没有空调设施,记得每当夏季来临,新街口三山街等地临街的商家门口,在人行道上都搭起芦席棚,一家连着一家,芦席棚连成一片,一是为顾客在烈日下遮荫,二是为商店降温,以吸引顾客。

新街口各种菜馆酒楼聚集,如同庆楼、老广东、六华春、大三元、三六九等各式菜馆。从前,新街口这些店铺招牌就像书法展览,如六华春就是由胡小石先生题字,书法古朴雄健、平实灵秀。小时候我都没有印象进去吃过,只记得去过三星糕团店吃四喜汤团。我下乡后回宁时,母亲有时会给我买豆沙或鲜肉麻团,她自己也不舍得吃。70-80年代初,大三元的萨吉玛很出名,我常常会去排队买回来给女儿吃。

三星旁边是新街口菜场,初建于上世纪30年代,原名是“南京市立复兴路菜场”。40年代,南京地下民革成员夏琫瑛女士,曾经在复兴路菜场内第三缝纫社工作,以这里为地下联络处,做瓦解蒋政权,迎接南京解放的地下工作。解放前夕,作为“京沪暴动案”主要人员,夏琫瑛和我父亲等人被国民党政府抓捕入狱,后被转押至上海,直至上海解放获释。

复兴路菜场

本世纪初,新街口菜场三星糕团店等单位都拆迁了,随之新街口商圈的后起之秀大洋百货拔地而起,是大洋集团的航母级分店,商场以中高档流行商品为主。2003年元旦开业那天,大洋百货及周边挤得水泄不通,热闹非凡。

我去的次数不多,但是总会听到《宝贝对不起》的歌声,感觉有些蹊跷。回来翻看网络,原来这里还有一个颇为灵异的说法,大洋老板是原上海太平洋百货公司的团队,徐家汇太平洋的位置,以前是个育婴堂,解放前有不少婴儿在那里死去。太平洋百货刚刚造好的时候,保安晚上常常听到小孩的哭声,在商场里却找不到小孩。后来那帮台湾人知道了,遂请来风水先生察看,说是这里不干净,破解之法就是天天在那里放草蜢的歌《宝贝对不起》,给那里的小鬼听。大洋开业后沿用太平洋的做法,每个整点就放这个歌,以告慰孩子们的灵魂,据说因此大洋在南京一直比较红火。

大洋百货

斗转星移,近百年来,新街口有说不尽的故事,是南京人永远的新街口!也是中国的新街口,世界的新街口!

本文原载《凤凰台上》微信公众号

世界的新街口。

换一换

换一换