山东颐养健康集团章丘逸乐医养中心采风作品之四

有花一朵,向晚生香

陈玉珍

晚饭后,照例点上一炉香。坐在桌前看书,写字。

香是艾草香。温和,清淡,若有若无,却是乡间草木特有的味道,袅袅婷婷的,在小小的书房里缠绕。当我试着在键盘上,用手指轻轻敲出“逸乐”这个字眼的时候,心底的某些思绪,也随着青烟被轻轻扯出,逐渐于眼前清晰起来。

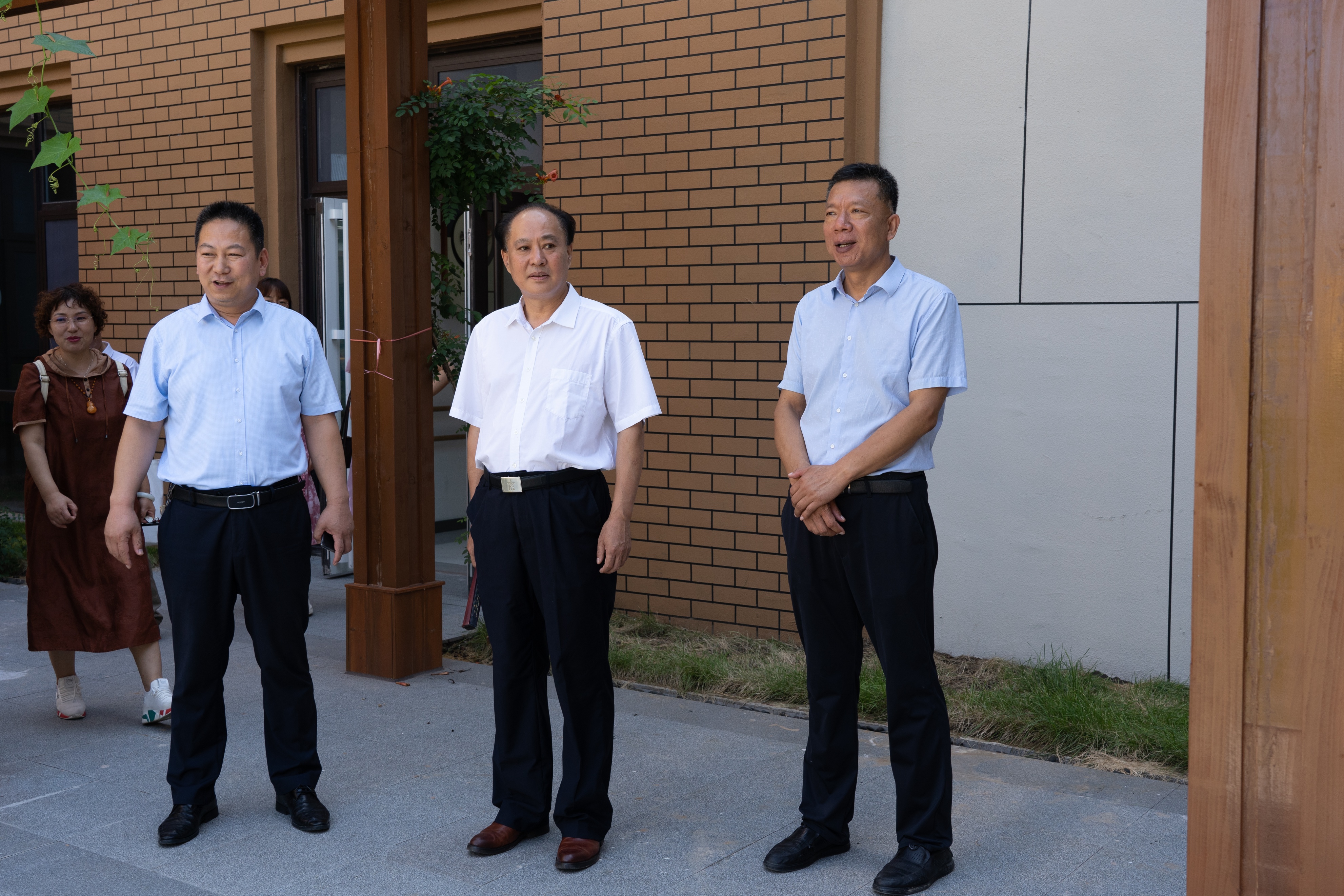

我离开家乡已经有二十余年了。2003年,家里的两位老人也举家搬到县城。我们家,就彻底地与那个祖祖辈辈生活过的小村子割裂开来,渐行渐远,几乎完全淡出了视线。直到最近,有幸跟随山东省写作学会去章丘采风,我才蓦然惊觉,那个记忆里曾经十分熟悉的小村庄,如今,早已变了模样。镇上的医养中心,便是其中变化最大的一个。

章丘区逸乐医养中心,前身其实叫石岭子煤矿附属医院。当年,是周围乡民们的庇护之所,如今,却早已是章丘区极富盛名的医养之所。据说,很多周边失能、半失能的老人,都在那里找到了自己生命历程里的最后一个“春天”。

说到“最后一个春天”,心底莫名就有些悲凉。死亡其实与生存一样,都是永恒的话题。生在人世间,不得不接受,也不得不面对。当生命渐渐老去,皱纹和疾病毫不客气地攻占了我们的躯体和最后的年华,曾经自认为掌控一切的我们,几乎来不及发出一声叹息,手心里就已经空空如也。造化之神借着他的手,不止一次地告诫我们,我们苍白的,行将就木的生命,在时间的流里,不过是泛起的一个小小的浪花,转瞬就会消失,不见,好像从未在这个世界上存在过。

但与这水花消失之前,人死如灯灭,天知道我们有多想得到造化的温柔以待啊!容我们在生命的最后一段时光里,能优雅地老去,有尊严地离开。而这,几乎成了现代人的一个几乎奢侈的念想。就像人无法选择自己的出生,也无法选择自己如何走向死亡。痛苦地结束,还是微笑着离开,我们几乎从来都说了不算。很多人的老年就是这样开始的,当你打算好好注视这具身体的时候,它已经老了,无力回天了。许多部位开始交换着疼:胃,胳膊,腿,甚至是手指。而这些痛楚和磋磨,有时候比死亡本身更加令人绝望。所以才有人说,婴儿在来到这个世界的时候,总是哇哇大哭,是因为他明白,自己终究也要在痛苦中离开这个世界。

在我的家乡,谁家年事已高的老人,能够不疼不痒地在睡梦中死去,几乎是一件幸福到令人艳羡的事情。村里人,管它叫喜丧。主家是要请来吹鼓手,呜呜啦啦吹上三天,大办丧事的。

我祖父逝去的时候,我还小,没留下多少深刻的印象。但我的祖母,临近去世的那几年,却过得极为辛苦。她在病床上躺了整整三年,我母亲也伺候了她整整三年,喂水喂饭,端屎端尿,她自己的身体,竟是完全不能自己掌控了。临了,印象中那个胖大魁伟的老人,终究还是瘦成了一把骨头,纸片人一样,在病痛的百般折磨中,逝去了。

那时候,乡里乡亲的,谁家媳妇孝顺,谁家媳妇不伺候老人,自然而然地,就成了乡下人家,茶余饭后的一大谈资。尤其是那些因为不好好伺候老人,被自家汉子大打出手的媳妇子,更容易成为人们口中的话柄,淹没在众人的唾弃之中。而那些没有得到善待的老人们,一旦身故,就会有气势汹汹的娘家舅哥,领着大队人马,找上门来,兴师问罪。令那不孝之子闻风丧胆,只管一个劲地下跪磕头。还不知怎样,才能起灵扶棺,顺利出殡。但倘若是孝子,便不同了,娘家来人的时候,孝子照例在大门外跪迎,亲娘舅老远就会伸出胳膊来,紧走几步亲手扶将起来。眼睛通红,嘴里还得连夸几句“好孩子,不哭,不哭”之类安慰的话语。

那个时候的农村,管不管生病的老人,几乎是检验一个人是不是孝子的标准。

现在,恐怕也依然如此。只不过,那个时候,人们没有多少选择,谁家老人生了大病,能在医院坚持长期治疗的,毕竟是少数。大多数都是在家里,长期靠儿女照料。像我的祖母和大妈,都是中风引起的“半边瘫”,起初,还是右边半个身体麻痹,再后来,就逐渐发展到了卧床不起,完全失去了活动能力。余生对他们来说,就剩下了一张床的大小。生命中最后的辗转反侧,喘息哀嚎,都只有这张小床能接收到了。祖母就是在这样的状态下,躺了整整三年,没有生出一个褥疮。而这些,都归功于我的母亲,如复一日的精心照料。

当然,也并非每个患病的老人都有这样的福气。在农村,因为生病而遭到厌弃的老人,也比比皆是。有的因为家庭,有的因为人心。

在那个缺衣少药的年代,小病小灾的,村里都有赤脚医生,拿上几幅小药吃一吃,抗一抗,庄户人家大都皮实,很快就抗过去了。但若是生了大病,赤脚医生束手无策,他们就会把人往外头撵:“看不了,去镇上,去镇上!”

镇上有大医院,赤脚医生看不了的病大都在这里解决。庄户人家救命的地方,往往十里八乡,也就这么一处。在我们那里,就是逸乐医养中心的前身,淄博矿务局岭子煤矿附属医院。老百姓管它叫石岭子医院。

我小时候,得过一次痄腮。那时候的孩子,大都生过这个病症。可别家的孩子,用赤脚医生的小偏方,仙人掌捣烂了糊到脸上,很快就治好了。而我却怎么也不见好,腮帮子肿得成了大馒头,以至于连话都说不出来了。爹妈实在没有办法,就带着我去了石岭子医院。那里的医生凭着手里的一把小刀,很快就结束了我的哀嚎。到现在,我还能摸到脖子上方一个小小的疤痕。

说到石岭子医院,就不得不说石岭子煤矿。

石岭子医院是淄博矿务局石岭子煤矿的附属医院。当年的岭子煤矿,可是远近闻名的大型企业,是淄博市、淄川区一带最大的矿井。职工和家属的总人数,合计达到了一万余众。其规模之大,不亚于一个小社会。小时候印象最深的,是煤井外面的煤渣子山,也叫矸石山的,简直比章丘最高的锦屏山还要高。在那个物质匮乏的年代,四邻八舍的小孩子,可没少在这个巨大的小黑山上爬上爬下。每每放学后,人手举着一个自制的铁扒子,挎上一个荆条筐,队伍里最大的孩子咋呼一嗓子,孩子们就呼啦一下,嗷嗷叫着上了煤山。运气好的时候,用小铁扒子的两个齿使劲扒拉几下,就能扒拉出好几块煤块来,黑亮黑亮的,透着喜人的光泽。待到傍晚时分,再雄赳赳气昂昂地扛一筐子煤块回家去,能顶家里好几天的火头呢。

在那个年代,倘若是谁家的孩子有幸进到石岭子煤矿上了班,成了一名煤矿工人,那可了不得了,一辈子可就端上了铁饭碗,不愁吃,不愁穿,生病了还有免费的医生看。孩子到了上学的年级,不着急,矿区里幼儿园、小学,一直到高中,样样齐全,不用你瞎操什么心;下了一天的煤井,累了,乏了,也不要紧,矿区里有影院,有文化宫,还有热闹的集市赶一赶。集市上满是各地的山货,洋捞,随便你挑选。

石领子医院便是在这样的背景下诞生的。似乎自它诞生之日起,便自觉地扛起了为周边百姓救死扶伤的重任。过人的医术和靠谱的医德,很快赢得了周边百姓的认可。小到感冒发烧,大到各种疑难杂症,人们都喜欢到这里来看一看。

我家离石领子医院不是很远,却也不是很近。体格壮阔的,喜欢大步流星走着去,中间穿过一个叫月宫村的小村庄,再穿越一大片庄稼地,就到了石领子医院;像我这样体格弱一些的,自然走不动,只好跟着爹妈,赶着马车去;最令我羡慕的,是小哥,聪明伶俐如他,早就发现从文祖镇到石领子医院所在的埠村镇,中间有一条运煤专用通道---有拉煤的小火车来回跑,乌拉乌拉的,速度并不快,只要瞅准了时机,往上那么一跳,可就跳上了车,坐着小火车就优哉游哉地到了矿区大门口。别提多神气了。直到现在,我的梦里,还经常会有一列小火车在呜呜地开。

如今,纵横乡野的小火车早已不知去向。就连车轨也了无痕迹了。

石领子煤矿与2007年7月宣布破产消失,结束了它的历史使命。石岭子煤矿医院却遗留了下来,升级改造后,摇身一变,成了今天的逸乐医养中心。从一个地方性的综合性医院,一跃成为章丘区域内最大的医养康养结合机构。

在逸乐医养中心走访的日子里,我还遇到了自己多年前的一位老同学。他患病多年的老父亲,从医院改制之初,就住了进来,到今天整整五年了。我问他,父亲在这生活的咋样,他回我一个嫌弃的眼神,意思是说,你也在质疑我的选择吗?回头再看看和室友微笑唠嗑的老人,我尴尬地笑了。是啊,还用问吗?老人的精神状态已经是最好的说明。老有所养、病有所医,这不正是我们期冀的吗?也为还在为生计奔波的儿女,腾出了生活的空间。

院子中间还有一大片空地,长满了各式的瓜果和蔬菜。是专门劈出来,供老人们闲暇之余劳作用的。红的西红柿,紫的茄子,绿的黄瓜,都在各自的枝头上,悠闲地晒着太阳。瓜果其实和人一样,他们也有自己的日子,自己的妻子和孩子,夫妻和美,子女绕膝,他们在他们的日子里,活得富足安康。

愿天下的老人们,也都能像枝头上的瓜果一样,活得安逸祥和,幸福安康,在向晚的余光里,开出一朵幸福的花,活色生香。人间岁月,各自喜悦。

图书出版

文学、论文专著、史志年鉴、族谱家史、各种画册

国内单书号、丛书号、电子音像号、

高校老师、中小学教师、医护、事业单位晋级

出版、印刷

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

《大家风范文库·诗词十六家》

《大家风范文库·散文十六家》

征稿进行中

13325115197

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版