底张古今谈

周流宗

洛宁县底张乡位置图

洛宁县底张乡位置图

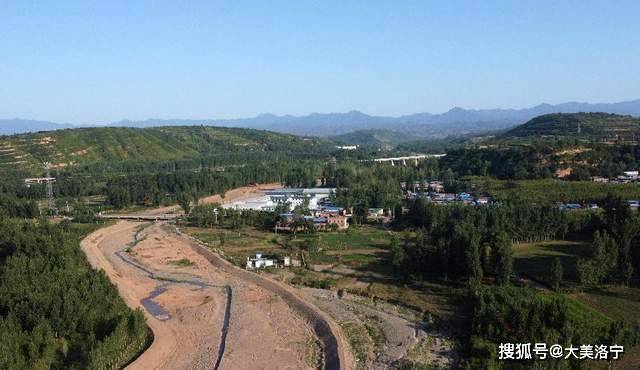

底张,既是洛宁县的一个村,同时也是一个乡(古代为“里”),甚至还是一道峪。底张乡南依熊耳山,北眺洛河水,东与景阳川毗邻,西与兴华镇接壤。全乡辖29个行政村,88个自然村,人口2.2万。

底张峪,古称“库谷”。因其正中有两条河流合二为一,亦有“裤裆峪”(或“裤子峪”)之称。据《水经注》记载:“洛水又东,库谷水注之,水自宜阳山南。三川并发,合为一溪,东北流注于洛。”在古代,宜阳县曾有一度设在洛宁境内,故有“宜阳山南”之说。所谓“三川并发”,实为二川,东为奎阳川,西为应阳川。据有关专家推断,郦道元当年写《水经注》,也许嫌“裤裆峪”其名不雅,故此改为“库谷”。至于“谷”和“峪”,在古代同属一字,最早只有“谷”,没有“峪”,“峪”字是到宋代以后才有的。

裤裆峪航拍图

裤裆峪航拍图

更有意思的是,在底张峪口的左边和右边,各有一座小山,左边的一座形状如旗,故曰“旗山”;右边的一座形状如鼓,故曰“鼓山”。正所谓“旗鼓相当”。民间还有一种说法,说是“旗山旗山,有旗无杆,鼓山鼓山,有鼓无槌”。旗山之下为“磨头”,鼓山之下为“古村”。在洛宁历史上,磨头人杰地灵,出过进士(张际庚),和将军,堪称底张的一面旗帜。

旗山

旗山

旗山和鼓山

旗山和鼓山

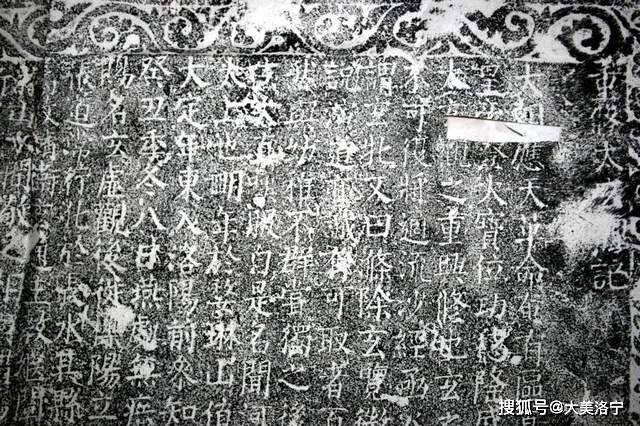

“底张”原名“底掌”。据现存于北安沟老君庙的元朝至元七年(1270年)《重修太玄观记》记载:“泰和甲子(1204年),张道常行化于长水,其县之令、薄,请道常建太玄庵于底掌峪小杨村山之西崦。”至元七年是元朝建国的前一年,底张在金朝尚属长水县管辖,此时已合并为永宁县。这通碑记载的是,从金朝天德四年(1152年)到金末元初的118年间,作为道教门户之一的“太玄道”,在山西、西安、洛阳、永宁等地,从创立到发展的全过程。

重修太玄观记

重修太玄观记

过去,小杨村上边就是“大杨”村。后来,“小杨”改成了“庵沟”,“大杨”改成了“大阳”。“庵沟”和“庙沟”相对,可见当时沟内有“庵”或“庙”而得名。再后来,“庵沟”又取谐音改成了“安沟”,现在又分成南安沟和北安沟。

张道常来到小杨村后,“遂凿崖为洞,筑地为圃,手植竹、桧、梅、橘诸果,群峰环列,建前殿,奉三清圣位一堂,绘塑诸师德真像,敦请卫玄通主教,继阐师席。”

金宣宗元光元年(1222年),经行省批准,把太玄庵改为“太玄观”。当时,已经隐退的原礼部尚书贾损之及宜阳女几老人辛敬之(辛愿,字敬之,住在女几山下,金元时期的大诗人)常到观内谈玄讲易,张大师尝以师兄迎之,深加敬爱。

探讨洛宁历史,说起金朝的100多年,除了知道永宁有个金朝的大将军(寨子人韦仪)以外,其它的几乎一无所知,多亏有了《重修太玄观记》,才算弥补了这项空白。

北安沟老君庙

北安沟老君庙

明代是中原历史的重大转折点。经过多年混战和严重的自然灾害,中原居民已是十室九空。明朝政府采取强制移民政策,把大批的山西民众迁移到河南、河北、山东、安徽一带,这就是历史上著名的“洪洞移民”。经遍访底张各村,其住户也大多属于这一时期迁移过来的。如刘营的刘姓、上高村的廉姓、东南村的杨姓和柴姓、柴窑的温姓、黄村的黄姓等都是最原始的洪洞移民。

不过,这里还要特别提出:到明朝末年,由于连续三年的自然灾害和李自成两次进入河南,中原大地又是哀鸿遍野,饿殍满地。底张作为旱原区也是饿死或逃亡大半。现在的许多住户都是在明末清初从外村迁来的“二次移民”。譬如磨头的“二张”是从陈吴德里和杨坡大门楼迁来的;礼村和安沟的赵姓是从城南门和吴村迁来的;草庙岭的郭姓是从景阳川的洪岭迁来的;苏村的郑姓是从马店郑家庄迁来的;北安沟的程姓是从东宋程家庄迁来的、大阳的张家是从卢氏县城迁来的、侯峪的韦姓是从陈吴寨子迁来的等,可见在底张峪里当时住户很少,只是到康乾盛世以后才慢慢兴盛起来。

经查阅康熙三十一年(1692年)的《永宁县志》,当时全县有住户的村庄仅有78个,而且大多集中在洛河沿岸和较大的川区,特别是赵村原、王村原、官庄原等,都已荒芜人烟,有的是空有其村,而无其人。当时,底张峪内仅存有底张、古村、高村、南村四个村。

用现在的眼光看,底张乡无论从区域还是经济条件都是一个小乡。可在有清一代,底张作为一个里区,曾经囊括了大半县,在全县里区中是个“老大”。在清康熙年间,全县分太平、长渊、福田、德化四个乡,12里。其中太平乡管辖三个里,福田乡管辖两个里,德化乡管辖六个里,唯独长渊乡下属只有一个底张里。到清乾隆年间,全县分为四路、12里,55保,共有616个村。

而当时的底张里是全县地域面积最大、所辖村庄最多的一个里。这个里所辖区域为:洛河北从长水到故县,洛河南从底张到下峪。区内共有“一镇”(东长水镇)、“三街”(上戈街、故县街、下峪街)、“六集”(崇阳集、董寺集、孙洪峪集、底张集、大阳集、南村集),15保,265个村,占全县总村数的三分之一还多。直到民国时期,才把“底张里”一分为二。洛河北长水以西为“底前里”,洛河南底张以西为“底后里”。至于这个“底”字,最早取之于“崤底”,后来又变成了“底掌”,就像是崤山伸出的手掌一样。

过去,底张也可以说是穷乡僻壤。正因为贫穷,才有了反抗。在清末民初,底张被称为“土匪窝”,出有大刀客李相元、李其芳、李元周、郑福成、郑福德等,他们虽然大肆劫路绑票、攻城掠地、杀人越货,无恶不作,但也说明了当时社会的黑暗和穷人的无奈与抗争。直到有了共产党,人们才看到了希望。底张作为革命老区,走出了一大批仁人志士和革命先驱,有的最后成为党和国家的重要领导干部和军队的高级将领。

如:曾任红军总政治部敌工部部长、中央军区政治宣传部部长的中高村人李翔梧及其夫人刘志敏;曾任解放军某部军政委、旅大警备区政委的磨头村人彭仲韬及其子彭勃(中将);曾为洛宁共产党早期领导人之一、后任最高人民法院行政处长、中央司法部教育司负责人的曲阳人曲书城;曾为洛宁地下党早期负责人、46岁惨遭国民党杀害的柴窑人温旭阳;共产党在洛宁的早期负责人、后任河南省教育厅副厅长、河南省政府副秘书长、开封师范学院副院长的曲阳人曲乃生;解放前曾任洛南县委书记和洛宁县委书记的柴阳人温绍孔;早期参加革命,长期担任洛宁县中校长的中高村人李宗白;早期参加革命,曾任洛宁县公安局长的庙沟人马子明;淮海战役中荣获“特等爆破英雄”称号的西磨头人彭治家;抗美援朝中曾任赴朝慰问团团长的李村人王朝敏;曾任河南省“民盟”副主任、河南省科协副主任、著名化学家、教育家的磨头人李俊甫;原河南省文联主席、著名作家张宇等,正可谓:数风流人物,还看“底张”!

底张磨头,还曾作为中共洛宁地委和洛宁县委的所在地,彪炳史册。

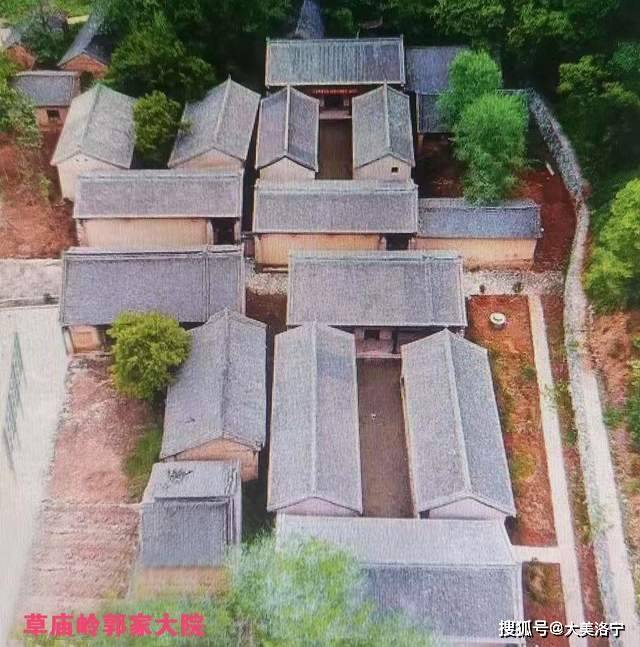

而今,底张乡从一个曾一度默默无闻的小乡一跃成为闻名全国的革命老区。李翔梧的家乡——中高村成了著名的红色教育基地;草庙岭是国家级传统古村落之一……

与此同时,勤劳、勇敢的底张人民“不忘初心,牢记使命”,仅依靠矿产、烟叶、香菇等主导产业,奋力打赢脱贫致富攻坚战。我们坚信,乘着“美丽乡村”建设的强劲东风,底张将“大张旗鼓”走向新的辉煌!

参观中高村红色教育基地

参观中高村红色教育基地

草庙岭郭家大院

草庙岭郭家大院

作者简介:周流宗,男,汉族,中共党员,1957年1月出生,河南省洛宁县赵村镇人。1980年毕业于洛阳师院中文系。历任洛宁县计生委秘书、县委办公室副主任、县政府办公室主任、杨坡乡党委书记、县卫生局党委书记、局长等职。现为河南省书协会员,洛阳市摄影家协会会员,《洛宁史话》撰稿人。