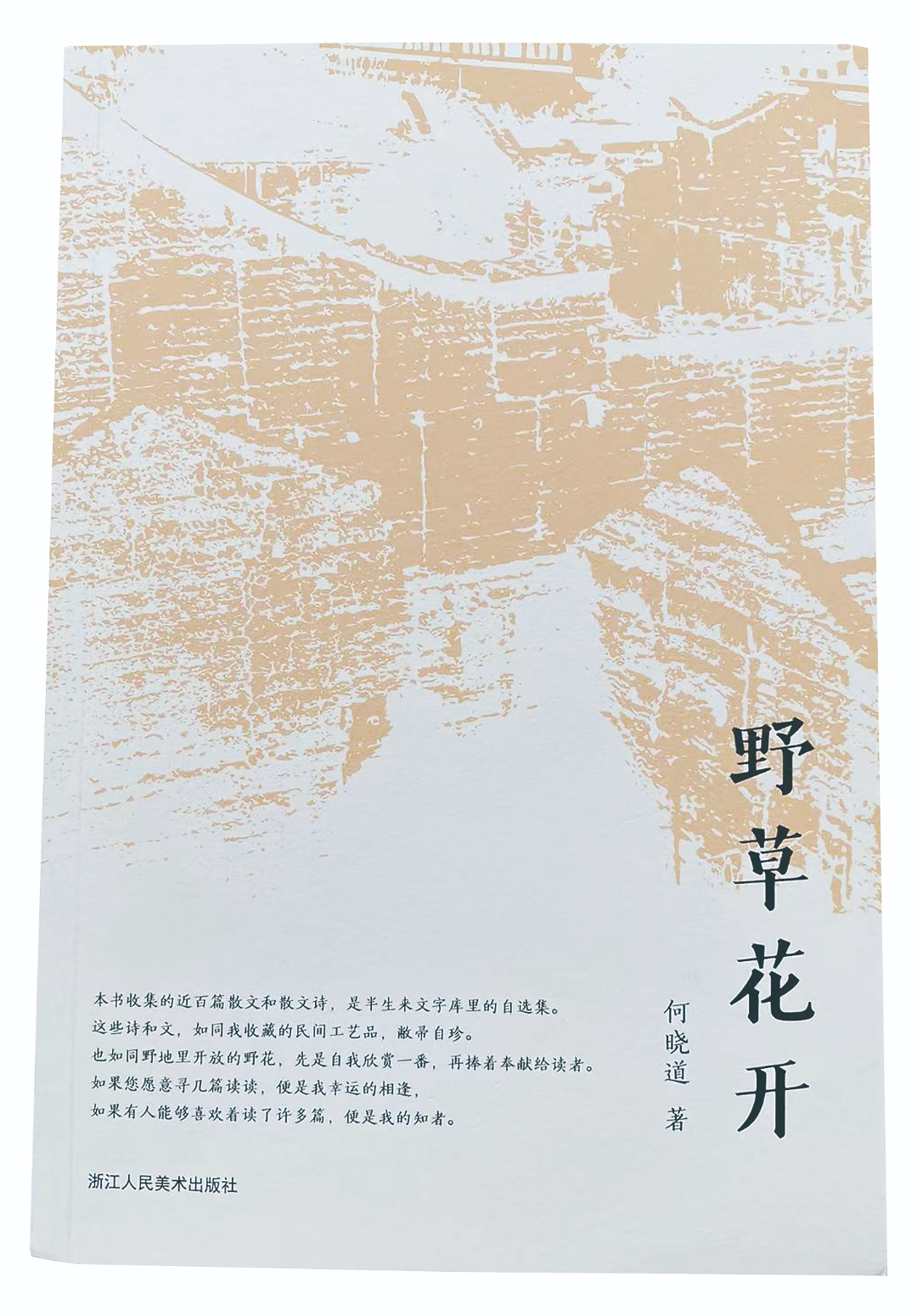

△《野草花开》 何晓道 著

在沙漠里建造一座玫瑰园——读何晓道散文集《野草花开》

赵宗彪/文

最早读到辛弃疾的词,是在少年的时候。能够读懂他的词,则是在中年之后。那句“却将万字平戎策,换得东家种树书”,让中年后的自己感慨万千。但是,无论是少年还是中年,对辛词的喜爱,却一直不减。

今天读完了收藏家何晓道的散文集《野草花开》,忽然就想起了辛弃疾的名句:“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”

十多年前,我因为痴迷上画画,开始对民间艺术有了超乎寻常的热爱,尤其对木雕,非常喜欢。于是,就到各地的古董收藏家处欣赏他们的藏品,并听他们介绍木雕的风格与源流演变等。这期间,在宁海的东园里结识了作为收藏家的何晓道先生。当时我惊奇于他收藏的丰富,对民间艺术的热爱,对各种藏品鉴赏的娴熟,同一般我所见过的收藏家大大不同。他对各种藏品一一如数家珍,使我大开眼界。我的习惯是,不论到哪里,都带着速写本。在他的东园,我也画了很多幅木雕上的精美作品。以后偶尔遇见,他都非常热情,从他身上学到了很多有关古董的知识。

后来,他建成了十里红妆博物馆,编辑出版了一系列以藏品为内容的著作,对研究与保存江南的木雕艺术,起到了重大的作用。这项前无古人的工作,是他以一己之力完成的。其中的甘苦,外人并不知道。就好像我们去饭店吃饭,一般只关心菜品的优劣,并不在意这盆菜是哪个厨师烧的、他是如何选择原料的。而这一本《野草花开》,真实地记录了何晓道如何从一个古董商人成为一个著名的收藏家、一个研究江南木雕的学者、一个传统文化的传承人,是什么力量促使他完成一项不可能的任务,并成为收藏界的翘楚的。

读完全书,给我最大的印象,是何晓道的使命感。他当初的走村串巷收古物,是为了谋生,在成为小有成就的收藏家并实现生活的小康之后,支持他一路前行的,其实是一种使命:保存文明遗存,存续文化传统。书中无论是童年少年的苦涩回忆,诸多亲友邻居的交流往事,学界前辈名流的提携帮助,都围绕着一个鲜明的主题:在农业文明与工业文明的交界处,作者作为其中的一分子,有责任与义务,为后人留下几千年农耕文明生活的记忆,为传统文化留下遗产。文字的记录固然重要,但是,实物的留存与研究更为重要。

几十年来,他以自己的藏品与研究成果,赢得了业内的认同。即使到现在,以何晓道在江南收藏界的成绩,依然让人产生敬意。

在书中,何晓道怀着感恩之心,记录下各色人等给予他的关心、帮助与支持,对这个世界充满了大爱之心。事实上,这也是他能够坚持完成不可能任务的根本动力。

人的一生,有“三命”,一是生命,是本身的肉体存在;二是宿命,是社会给予的角色;三是使命,是自己给自己的定位。大部分人终其一生,都纠缠于生命与宿命,只有心存高远、不服宿命者,才会突破生命的重负,突破宿命给自己的囚禁,以自己的人生目标前行,做出常人难以企及的事业。何晓道明显属于后者。

如果安于现状,何晓道会成为一个富翁式的收藏家,经济宽裕,生活优渥,衣食无忧,日子逍遥。但是,他却以传统文明继承者的标准衡量自己,毅然从商人变身为一个农耕文化的保护人,一个让中国人记住自己先人的文明记录者。

以前从一本书里,我曾看到大意是这样的伤心话:文明就是用来毁灭的。

确实如此,回顾我们的人类文明史,创造艰难,毁灭容易。几千年几百年的创造,可以在顷刻之间毁灭。这个毁灭,有时是天灾,更多的,则是人祸。创造的时间,远远跟不上毁灭的节奏。但是,文明之所以能够在艰难中得以存续并发展,关键在于有一些有着强烈使命感的人,记录并保存前代的遗存,让后人窥见曾经的繁华。就像所有人都要死亡,但是,每一个人都在向着生存而奋斗一样。何晓道就是在不可能中创造了可能,不但在沙漠中建造了一块绿洲,还在这片绿洲中建造了一座玫瑰园。这一本何晓道的散文集,可以说,就是他的造园记。

他的十里红妆博物馆,他的江南木雕系列著作《十里红妆——宁绍地区嫁妆家具》(合著)、论文《传统根雕艺术》《江南明清门窗格子珍赏》《红妆》《十里红妆女儿梦》,都是玫瑰花园的一丛丛鲜花。读这本散文集,可以窥见一代文明保留和传播者所付出的艰辛和雄心。

对传统文化有兴趣的朋友,可以从书中看到古人的智慧,领略农耕社会的别样风情。

对生活有追求的朋友,可以从书中看到,一个人是如何从一个草根经过自己的奋斗而逆袭成为行业大佬的。

《野草花开》让人看到了一个为了使命而不息奋斗的远行者的背影。

何晓道的收藏事业已经是一座沙漠里的玫瑰园,事实上,他的事迹本身,也同样是。这本书,就是他在玫瑰园灯火阑珊处的微笑留影。他的笑容很美。

( 作者:台州新闻客户端记者 赵宗彪 )