作者 刘铁军

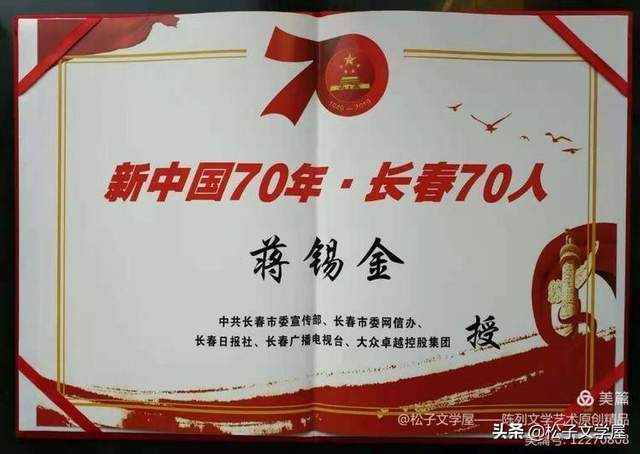

昨天,长春电视台举办了“新中国70年,长春70人大型颁奖晚会”。主办方在社会各界推荐的革命先烈,劳动模范,行业精英,名人名家中遴选出70位,最可敬的“长春人”。这其中有蒋锡金先生在名人名家中当选,这让我一时无法平静。晚上,我躺在床上,辗转反侧不能入睡。我想起了,最后几次见到蒋先生的情景。

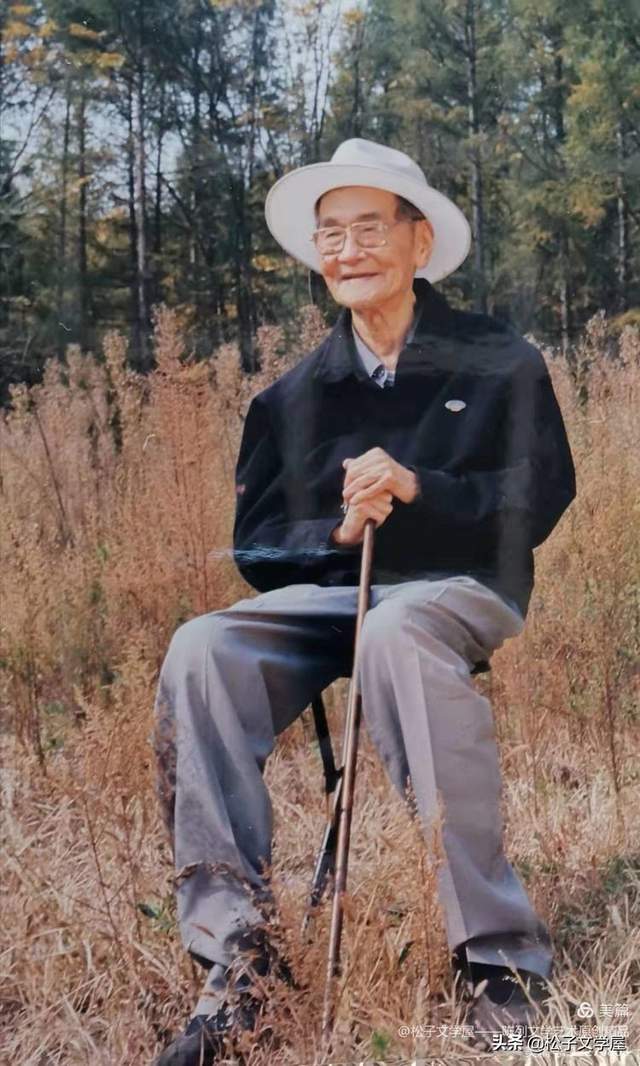

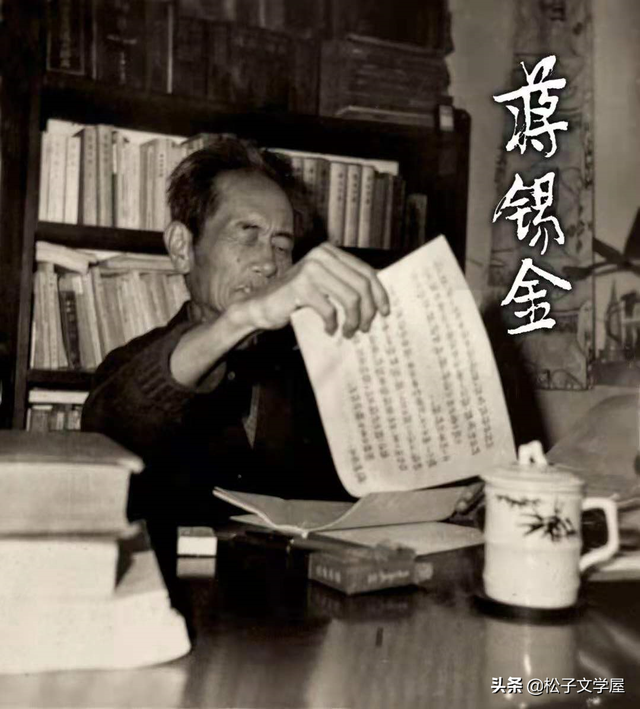

蒋锡金先生

我最后一次见到先生,大概是在2000年前后。小拉说,父亲因肺炎引起的低烧,长时间不退。住进了医大一院老干部病房。当时需要一种集安产的“人参再造丸”,请我帮忙买到,于是,我就此到医院去探望了蒋先生。

蒋锡金先生 新中国70年当选为最可敬的“长春人”

医大一院当时还称白求恩医科大学,全省唯一的老干部病房,只此一处。全楼簇新,五层VIP病区,我记不得几号是先生的病房。躺在两边有扶栏杆的床上,先生的左腕插着输液管。间歇醒来,床头被摇起,他侧靠着和小穆姐姐喃喃的说话,他的嗓音原是低沉沙哑,看上去已乏力笑谈。此刻是我的到来,他的话反而多了,说一句,停一停,而且很认真地看着我:“谁?”好像是沪语“啥人”?让我心里紧张,没有想到第一句话是,不认识我了。

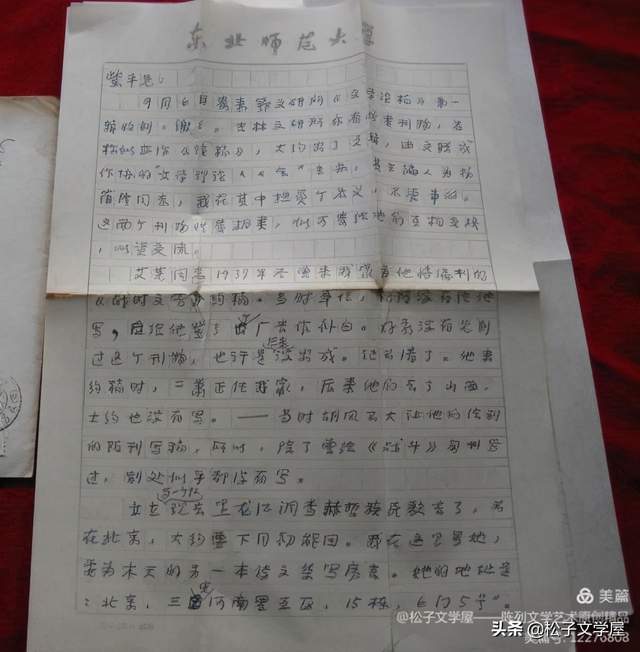

蒋先生信札

我强装镇定,心神纷乱。来的路上曾想过如何问候,当下失效,对先生的病情也想象过,但没有任何思想准备。

小穆姐姐俯身,向他高声的说,“刘铁军来看你啦,你怎么忘了,他还在北京积水潭医院帮你转院,怎么想不起来啦?”我迅速地镇定自己。预备骤然陌生而产生新的考验。

先生靠着神情将信将疑的:“哦!,我好像想起来了……”我很开心的笑了,先生又开始于我絮絮的说话,是昔年对话时熟悉的目光。突然“你是谁?”我永难忘的那一瞬间。

“我是刘铁军!”我可能有点儿紧张,发急,老先生微微一愣,神色转为舒缓,我还是不能确定他是否认出,片刻,他平静而清楚的说,“铁军呀!”我现在还能清楚的记得,那是我一生中难忘的一刻。

时间再往前推。我去师大宿舍,(在交通厅招待所的后面)看望他老人家。那时,已见年老的急骤衰弱,好像是先生刚刚病愈。虽无目触的病情,但已看到了已极苍老,形销骨立。先生瘦伶伶地盘踞在他的座椅上,默然不动。不再如过去那样细心打理。勉力启唇,出声轻哑,唯目光灵动潮润,如孩子般的回首看着我。稍有起坐走动,是必须要靠大哥大嫂两位左右搀扶了。

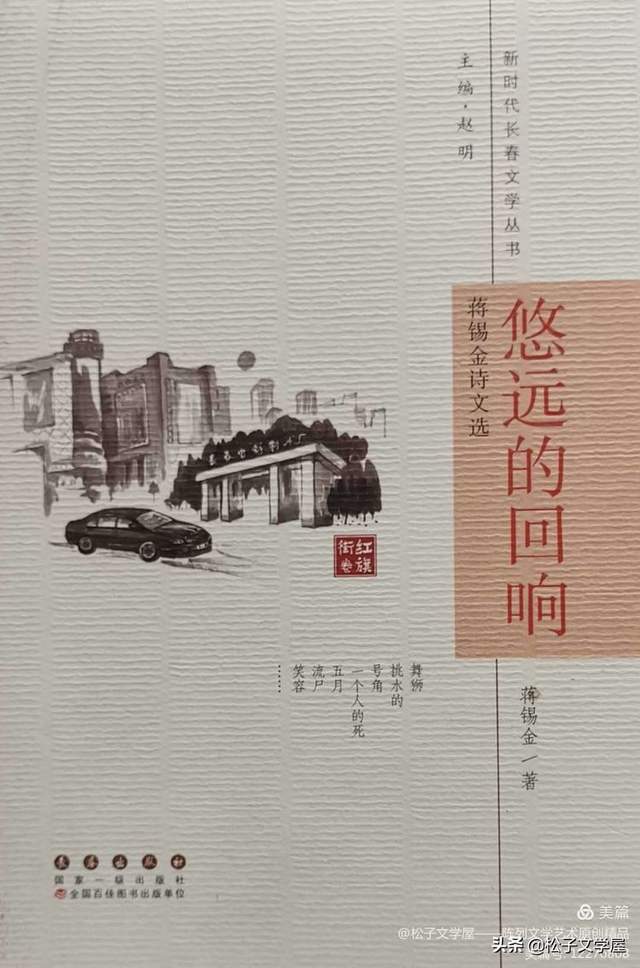

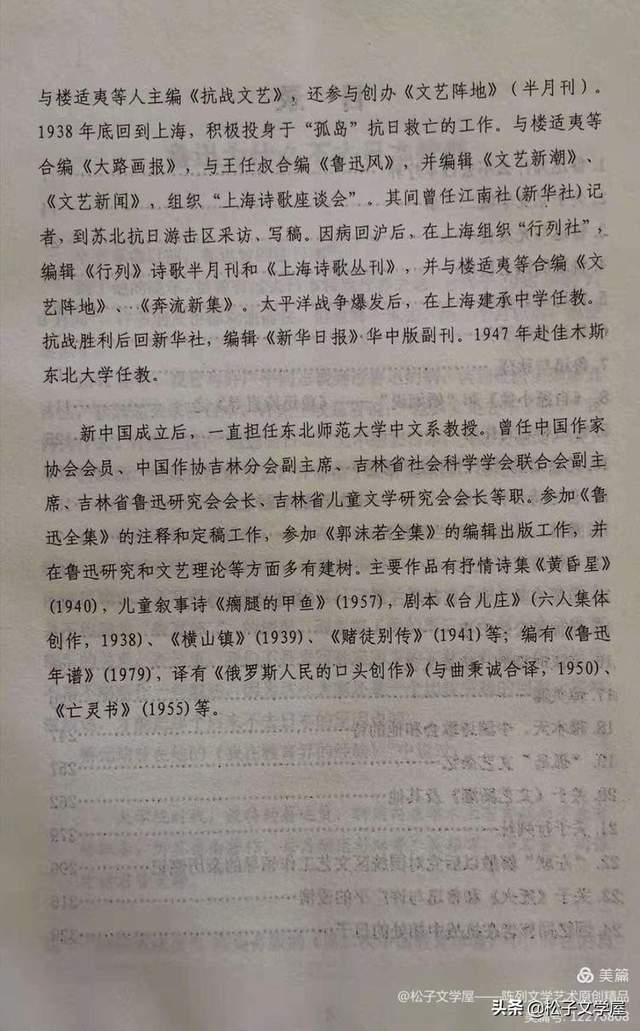

蒋锡金先生诗文选《悠远的回想》

想起1978年冬天,在北京鲁迅故居阜成门内西三条砖塔胡同,先生在那里整理《鲁迅先生全集》好像是《鲁迅年谱》和最后一集《鲁迅日记》。先生着拿着手电筒,装扮鲁迅带我走过老虎尾巴。从北面两扇大窗下,在横放着一张简陋的小木板床前,绕过东墙下放着一张老式三屉桌,从窗口眺望后面的景物, 指着桌上的高脚煤油灯、毛笔,砚台文具,一如旧日的好友,讲述他们背后的故事……我记得先生难得的兴致勃然,谈锋语翠。满脸露出可亲可敬的笑容来,这是我所有听过看过的真正的名人名家,也是我最崇拜的且离我最近的大师。那时师母也说了留我在那住一宿,我还没有兴奋到不知身份的地步。

我记得那时好像刚入冬,先生胸前抱着一个老式的暖水袋,先生坐在沙发上。等我离开时俯身,缓缓地到门口,他说,当年鲁迅先生就是这样送他的客人,他还用手罩着灯光。待他颤巍巍地站定,周身很轻松地看着我,向我招招手,朝我微微颔首。我不知道自己受到的是什么待遇,我就撒开了步子,不知所措地走了……

蒋锡金先生

蒋先生有典型的南方人形象特征,前额和下颚很宽,嘴巴和耳朵也很大。颧骨不高,但先生很瘦两个腮深深陷下去,就显得有点儿突出,背有些弯,走路有时倾斜着肩头。先生说话时,从心里涌出的笑,很具感染力。看见他的笑,就能感受到友善,信赖和宽厚。有一种从善如流和完全无所谓的意识。有时,他收起笑意,说到严肃的涉及历史记忆的话题,先生将自己不愿意敷衍的想法时,在那张饱经沧桑的脸上,会立即显得刚正而耿介。似乎从来没有失去过一派大师的,如今差不多已消失的教养和品质。

蒋锡金先生和方毅、 诗人艾青

记得先生抽烟时有个习惯,他不喜欢弹烟灰,让已经燃过的烟卷上保持着一段烟灰,好像越长越有成就感一样。我不记得先生曾经维持愤怒和鄙夷的神色能超过几分钟。先生总以轻微的动作,小心翼翼地从嘴上拿到烟蒂,再重新浮现他富于感染力的笑容来,好像是一种无声的慰籍。

1978年秋天,穆老师带我去师大青年一舍,在蒋先生家里,第一次拜望了先生和师母,我向他们深深地鞠了一躬,以表示我的敬意和崇拜。记得还在先生家里,吃了一顿十分丰盛的晚餐。先生给我的第一印象是好脾气,而且是一个精力过人的老先生。他的精力不仅在于教书,任职,办刊物,著书,而是热心的一件接一件地帮助别人,好像他必须亲手做,才能促成许多事情。但不见他忙碌,更没有过半句抱怨,只是慢悠悠的,脸上却总是在笑着。现在想起来,那时先生的年纪应该和我现在的年龄差不多。

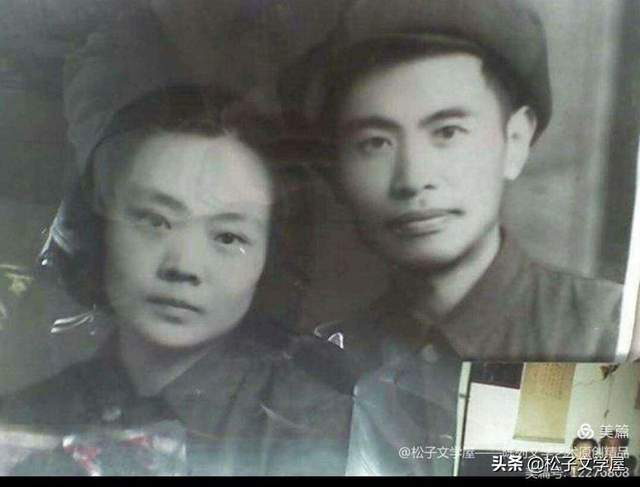

蒋锡金先生和师母赵彝

先生是东北师大为数不多的创始人之一。他是现代文学史,现代学术史,现代教育史上一位杰出的大师。他在不同时期的建树和贡献,都给我们留下了极其丰富和十分珍贵的遗产。先生在艰苦的环境和条件下,异常艰苦卓绝的努力和付出,是我最为敬仰的,也是我们永远都学不完的。

蒋锡金先生

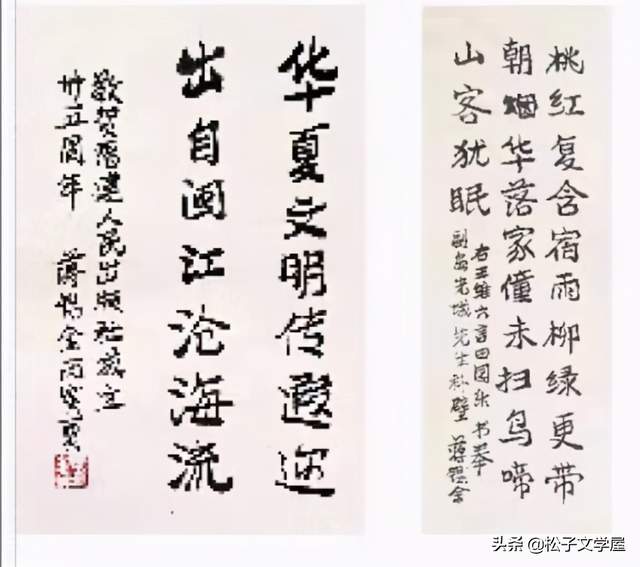

由文革迄今在体制里的现代文学家,囊括30年来圈子里成名成家的。几乎没有不曾得到过先生的影响。仔细想来,我还是不知道如何计算这个年代时间的长短。今年“新中国70年,长春70人”的活动给了我一个答案,蒋先生的影响应该是70年。而我觉得仍然不满意。确切的说,蒋先生在30年代就有了相当数量的诗歌,戏剧,小说,散文等作品问世。还主编了《抗战文艺》,《中国新诗》,《时调》,《文艺新潮》等数十种有影响的期刊,而蒋先生是江苏宜兴人,自1947年组织派遣到佳木斯组建东北大学并任教的,这些都是解放以前的事了。

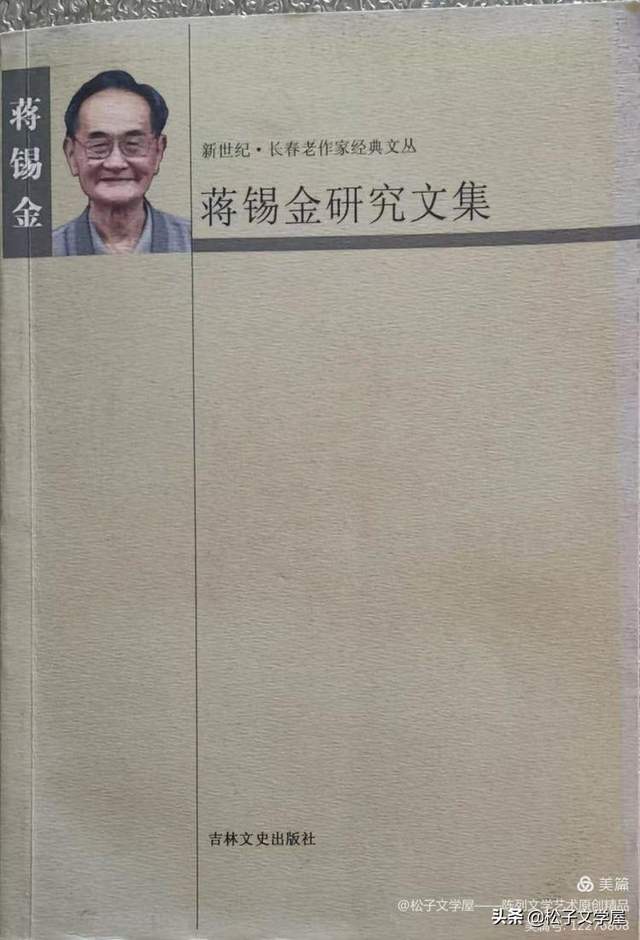

蒋锡金研究文集

蒋锡金研究文集

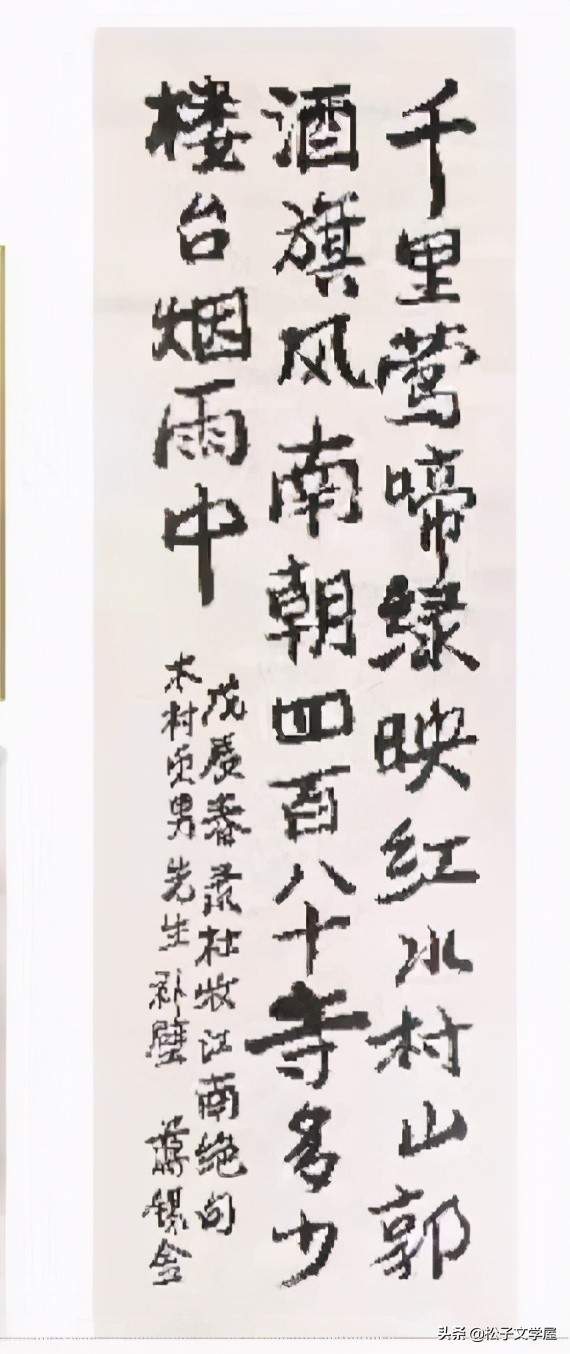

在后来的数十年与先生的交往,我不断在生活中认识了一个正直,热心,干练且有操守的前辈。而我有两件遗憾的事情。第一,我曾经向先生求过他的墨宝,先生答应了。据说也写了几幅,后来又有杨廷华(交通厅记者站长)也向先生求字,先生因为没有给他的字准备好,就开始手抖,握笔写字已经十分困难。我的字和杨的字要同时交付,所以我是借了杨廷华的“光”了。第二,是我与先生交往的一生中,没有留下一张照片。在我写《忆先生》的时候,我在影集中找到先生2002年在南湖的外景照,那是先生最后的一段时光。我很后悔我为什么没有主动的和先生拍一张合影?以铸成了我终生的遗憾。

蒋锡金书法作品

蒋锡金书法作品

在去年的这个时候,我有幸收到了一本《蒋锡金研究文集》是长春市文联,长春作家协会编辑的,《新世纪•长春老作家经典文丛》中的经典作品。在看这本书的时候,我仍然能感受到隐在先生笑意背后动人的记忆。以前我也曾听他三言两语的说起过,虽然有时也娓娓道来种种详细,因为我对历史,文化,知识的浅薄,他那时的话我绝大多数是听不明白的,更是无法理解的。

蒋锡金先生和师母赵彝

但在先生的微笑中,我看到更多的是平淡与谦虚,这是先生的风格。以至在某一段动了感情,用词和语气仍然克制和俭省。从抗战烽火到文革动乱,从上海正风文学院到武汉就职,从东北大学的创建,到《鲁迅全集》《郭沫若全集》的编辑出版,他完全不以此为自居,其中的贡献更是从不提起,甚至像没有发生过一样。

许多年过去了,我始终能想起,先生脸上一边笑着手里一边拿着烟,擎着怕烟灰掉下来的样子,还有那沙哑地带着磁性的声音……还能让我感受到那份诚挚和美好的回忆。

2019年9月26日 2019.10.10

于波老师的留言:

蒋先生是东北师大的一座丰碑,想当年东北师大也是名人济济,有成仿吾,张松如,杨公骥,孙晓野,林志纯等。这些老先生为东北师大奠定了厚重的基础,现在东北师大在全国排名35~40之间,都与他们的贡献分不开。

大学离不开大师,没有大师何称大学!

刘铁军,吉林长春人,长期从事交通规划工作,多有学术论文发表。2013年退休,开始散文诗歌创作

换一换

换一换