十六里溪——大概是以其长度得名的吧,从位于加拿大安省的奥克维尔市中部纵向穿过,注入浩渺的安大略湖。

我们居住的地方,离这条溪近,十分钟左右就可以走到。初见此溪的时候,我的脑海里忽然跳出“坎陷”二字。这两个字是我阅读牟宗三先生的著述时接触到的。作为新儒家的代表人物,牟先生讲的“坎陷”,大概指的是圣人由高到低,由雅入俗以拯救众生,所谓“良知坎陷”。这就有些抽象了。而我眼前的溪,却是具象的:流淌在坎陷于地平线之下二三十米的谷底。这谷底相对宽阔,树木蓊郁,花草茂盛,一道清流潺涌而来,弯转而去。入眼帘的时候,我忽然体会到了微醺的王羲之挥毫写流字拐弯那一笔时的感觉。

说到“坎陷”,我的出生地——关中平原栎阳镇北的清河,可有一比。清河也有低于地平线的河谷,但两岸是一年两熟的良田,树木不多。还有古都西安的护城河,也是低于地平线而流,但护城河两岸楼房鳞次栉比,近河道路车辆穿梭,环城公园老少咸集,歌声缭耳,舞步铿锵,全然是人气兴旺的另一番景观。

“天宽地阔少人踪,壑径林坪信步行。”这是拙作《七律·溪边》中的首句。与故乡西安的人烟辐辏相比,这里的居民本来就算不上多,疫情肆虐,久久不去,闭门宅居成为常态。偶尔零零星星地遇到几个健步者,大家也都隔以安全距离,相互致意而过。“丛枝几处观青绿,裂木一桩叹褐红。”十六里溪沿岸的树木多而杂,大都叫不上名。粗者,数人手连手未必能成抱;高者,枝梢似乎已摩蓝天白云。它们站着、躺着、斜着、分着、合着、叉着,当然最多的,还是正直着。令人感慨的是,有些树木已长过天数,老了,朽了,横七竖八地摊卧开身体,任风割雨浸、虫蛀蚁蚀地将自己斑驳成白黄、灰黑,甚至褐红的风景。

“雀鸣雁叫水生光,春草萌萌绿替黄。林秀高松接月魄,童心一片照夕阳。”这是我作的一首《七绝·赏溪》。在十六里溪两岸的丛林里,生活着各种各样的鸟雀,大的小的中不溜的,黑的白的灰的花花的;其鸣叫,长,短,高,低,洪,细,亮,暗,脆,涩,或成串,或戛止,唱吟交织,此起彼伏。而在水中、水边、水上,就有野鸭踅游、大雁踱足、海鸥旋飞了。

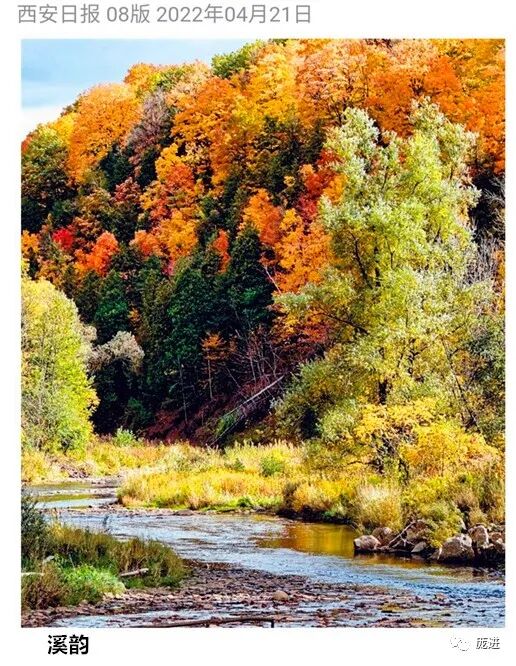

入秋,十六里溪的美色是醉人的。那树叶,由绿而黄、而红,斑斓得梦境一般,而且天天都在变幻。好多次,在我踩着落叶散步于溪岸林径,看着黑的、灰的、大的、小的松鼠在林枝间窜来窜去时,脑海里就浮现出郭小川的名诗《团泊洼的秋天》:“秋风像一把柔韧的梳子,梳理着静静的团泊洼;秋光如同发亮的汗珠,飘飘扬扬地在平滩上挥洒……团泊洼,团泊洼,你真是这样静静的吗?”团泊洼是静静的,而诗人的心却是激愤不平的,于是有了“战士自有战士的性格……”“战士自有战士的抱负……”“战士自有战士的胆识……”“战士自有战士的爱情……”那一连串雷鸣电闪、振聋发聩的排比句。十六里溪也是静静的,但境遇不同、心情有别,静静的十六里溪到我笔下,就成了这个样子:“呼啦漫目火烧林,染晕清流跳唱频。哔哔剥剥燎彩梦,哗哗汩汩漉杂尘。他乡试效桃源事,妙境犹生枥骥心。望断浮云呼雁落,长安玉镜正凌晨。”这末一句,是说脚下之地与故土西安时差十二个小时。

辛丑初夏,单位上曾隔墙办公的一位年轻同事,微信告诉我她的宝贝女儿满月了,取名“晨溪”。我说这名好啊,溪是流动的水,而水只要向前流,前途之广阔就是可期待的。于是,想到拍一张沐浴在晨光中的十六里溪的照片。第二天,就起了早,六点半到达了十六里溪最佳观赏点。此时曦光初绽,朝暾明媚,溪林之梢,晕染着一层亮炫炫的鲜丽。我选择角度,拍了再拍;之后,挑了一张效果最好的,发给了年轻同事。我想象着小晨溪长大懂事后看到这张照片时的情形。那笑容,应该是灿烂的。

作者简介:庞进 龙凤国际联合会主席、中华龙文化协会名誉主席、中华龙凤文化研究中心主任、西安中华龙凤文化研究院院长、西安日报社高级编辑。先后求学于陕西师范大学和西北大学,哲学学士、文学硕士。中国作家协会会员,陕西省作家协会理事,陕西省社会科学院特约研究员,中华龙凤文化网(www.loongfeng.org)主编,加拿大西安大略出版社副总编辑。1979年开始从事文学创作和文化研究,至今已发表各类作品逾千万字,出版《创造论》《中国龙文化》《中国凤文化》《中国祥瑞》《灵树婆娑》《龙情凤韵》等著作三十多种,获首届中国冰心散文奖、首届陕西民间文艺山花奖、全球华文母爱主题散文大赛奖、西安市社会科学优秀成果一等奖等奖项八十多次。有“龙文化当代十杰”之誉。微信号: pang_jin