丰富细节再现大家形象

作者:赵宗彪

人生有限,想要在有限的生命里体验多彩生活,丰富自己的人生阅历,阅读传记不失为一条可行路径。那些于人生磨砺中淬炼品质、于事业考验里创造佳绩的人物事迹,常能涵养品行、启迪心灵,徐可的《仁者启功》就是这样一部作品。

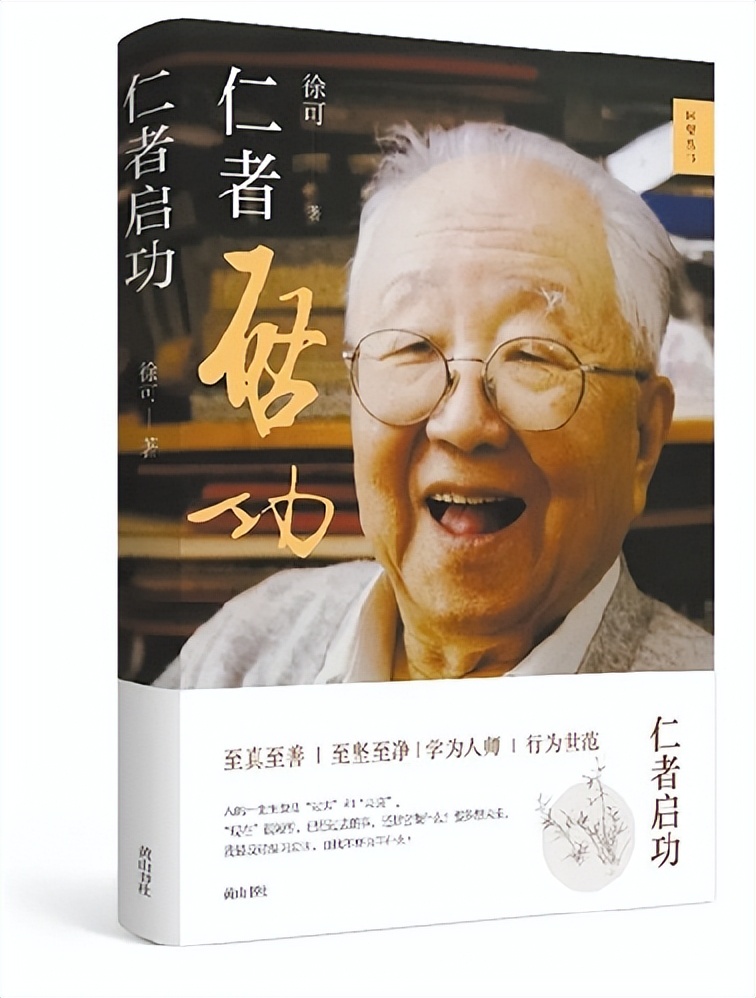

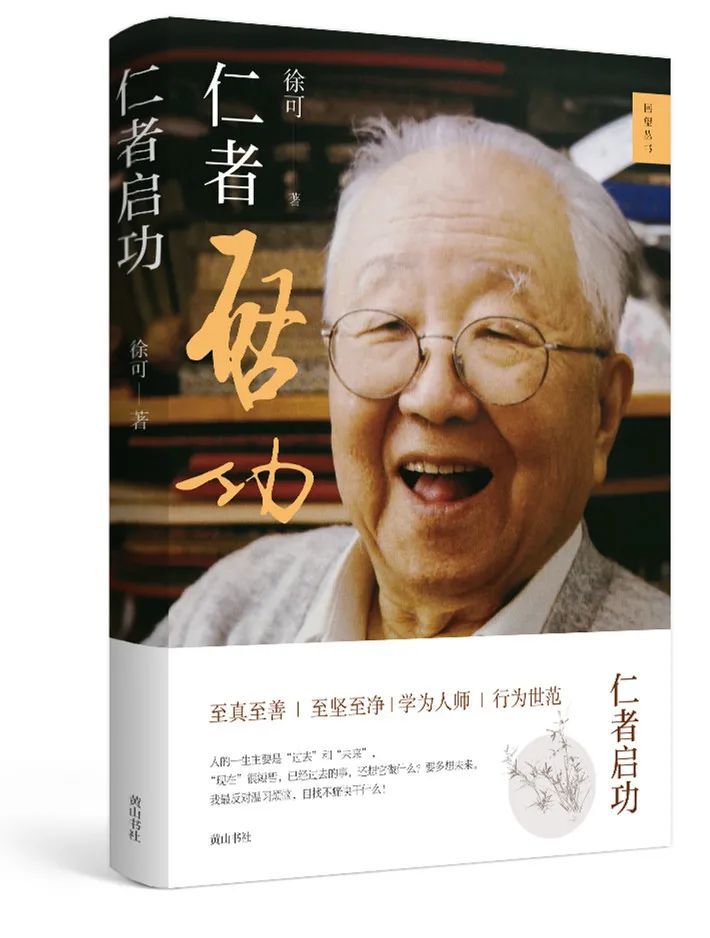

《仁者启功》:徐可著;黄山书社出版。

启功在文化艺术和教育领域卓有建树,然而,他的生活经历较为坎坷:一岁丧父,中年丧母,经历了许多生活磨砺;中学未毕业但勤勉自学,终成文化大家。面对传主波澜起伏的人生,《仁者启功》翔实记录了启功的生平事迹,让读者能够在一件件小事中,真切感受启功的行事与为人。

为人立传,不能是流水账,选择恰切的视角,用精炼的词语概括传主一生是个难题。“仁者爱人”,《仁者启功》选用“仁者”二字,为读者理解启功提供“关键词”,勾勒出一个谦和、幽默、仁爱的人物形象。这一形象的确立,离不开真实、具体和生动的刻画。

作为书法家,启功在题写公开出版书刊或公共场所匾额时,一般都写简体字。有人提出毛笔写繁体字更好看,启功正色回答说:“这不是爱写不爱写、好看不好看的问题,汉字规范化是国家法律规定的,法律规定的我就得执行。”1990年,在历史学家、启功的老师陈垣诞生一百一十周年之际,启功举办了个人书画作品义卖活动,并将所得一百万余元以老师的名字命名奖学金,全部用以资助勤奋用功、品德优良的学生,以此感谢恩师。对待学生,启功坚持“有教无类”,对本系、外系甚至外校学生,一样热情接待、耐心辅导。2003年,其他高校的一名硕士生,为了完成关于近代国画的论文,向启功请教中国画学研究会的情况,他欣然答应。年逾九旬的启功,与这位同学谈了整整三个小时,提供了大量鲜活、感性的一手材料。在《仁者启功》里,这样的故事还有很多,作者通过丰富的细节为读者刻画了一个热爱生活、有情有义的人物形象。

古语说字如其人,从书法家的身份看,人们珍视推崇启功的作品,不仅因为他的艺术造诣,更是对他谦和仁爱、淡泊名利的优秀品质的尊敬。《仁者启功》以传记方式记录一位文化大家的人生,通过一个个真实具体的故事展露传主的良好品质,诠释着什么是字如其人。当许多这样的小故事在书中充分展开后,启功成长成才的路径在读者心中自然浮现,于春风化雨中给读者有益的人生启示。

不同类型传记,有不同特色。该书由多篇散文结集而成,并非结构精严的常规传记,这一点要看读者的喜好与选择了。(赵宗彪)

来源:人民日报 《 人民日报 》( 2022年01月25日 第 20 版)

徐可:我为什么怀念启功

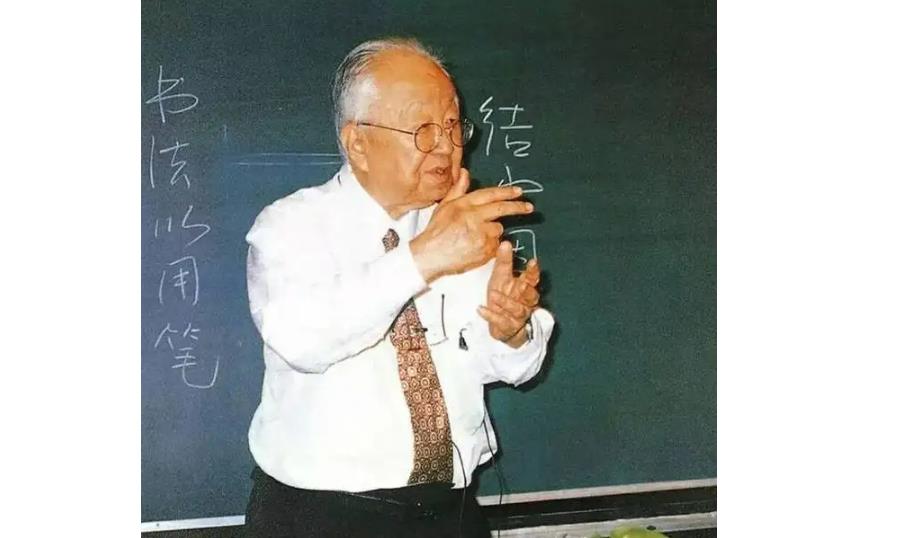

著名学者启功先生,是一位“不世出”的文化大家。他博学多才,在书画创作、书画理论、诗词创作、诗词理论、文物鉴定、学术研究等诸多领域都卓有建树,成就斐然。他博师古人,自成体格,开创了中国书法的新境界,成为彪炳书史的书坛领袖;他的书学思想被学术界命名为“启功书法学”,成为泽被后人的权威理论。更重要的是,他是一位旷达乐观、淡泊名利的忠厚长者,坚忍弘毅、刚柔相济的聪慧智者,重情守诺、悲天悯人的博爱仁者。中国儒家的传统美德——仁、义、礼、智、信,他无不具备。无论是为人还是为学、为艺,都堪称楷模,深得世人爱戴和敬仰。凡是与启功先生有过接触或是对先生有所了解的人,无不为他渊博的学识、高超的艺术成就和高尚的人格魅力所折服。

20世纪80年代中叶,我考入北京师范大学中文系,有幸得识启功先生。当时先生虽然年事已高,但还带着研究生,有时会给全校学生举办讲座,也曾专门给我们讲授过书法课,所以我们不仅有幸经常一睹先生风采,更幸福的是能够亲耳聆听先生的教诲。

也许上天对我格外眷顾,不知道是不是我与先生有特别的缘分,在大学毕业离开校园之后不久,我竟有幸与先生“重续前缘”,并受到先生信任和爱护,成为先生晚年的一位“忘年交”,追随先生十几年之久。最初是因为工作关系,后来完全演变成私人感情。从20世纪90年代初直到2005年6月30日先生去世,在将近15年里,我经常去先生家,听先生谈天说地,欣赏先生的诗书画作品,充分感受了先生温润如玉的人格魅力。这种交往不是泛泛之交,而是掏心窝子的深入交流。先生视我为憨厚老实的晚辈,我视先生为和蔼可亲的长辈。先生终其一生,都感激陈垣先生的知遇之恩、再造之恩,感慨“信有师生同父子”“师生之情有逾父子”。我对启功先生的感情,也是晚辈对祖父的那种感情。所以,我常套用先生的话,自述“情逾祖孙”。这样深厚的感情,恐怕外人是难以理解或相信的。先生逝世已经15年了,而我对先生的思念、爱戴与崇敬从未中断或减弱。

《仁者启功》,徐可 著,黄山书社2021年4月出版

因此之故,在先生生前、身后,我写下了大量文章,这些作品当然不可能反映先生的全貌,更无法传达出先生博大精深的学问、高尚伟岸的人格于万一;我只能从我的视角去写先生,写我眼中的先生、我心中的先生、我理解的先生。文章无论长短,水平无论高下,所写内容是真实的——很多是我亲见亲闻的,有的是我的独家“秘闻”,也有一些是从先生著作或其他可靠渠道了解到的;写作态度是真诚的,我是“为情而造文”,绝非“为文而造情”;所抒感情是真挚的、深沉的、发自肺腑的,没有半点虚情假意。这些文字,汇成《仁者启功》一书,日前在黄山书社出版。

全书分为四辑。前三辑按时间顺序排列。甲辑写于先生生前,主要是出于一名记者的敏感和晚辈的感情,为了介绍先生、宣传先生而写。乙辑写于先生去世后一段时间之内。遽失亲人的巨大悲痛,令我一口气写下好几篇怀念文章,最早的一篇写于先生逝世当天,发表于先生逝世次日,应该是先生逝世后写得最早、发表最快的一篇悼念文章。我深深沉浸在巨大的悲痛之中,很长时间都走不出来。这一时期的文章以怀念为主,特点是感情浓郁,直抒胸臆,毫不掩饰心中的悲痛和思念,几乎每个字都是蘸着泪水写下的。丙辑是先生逝世几年之后直到现在写的文章,这一时期文章的特点是感情内敛,相对平静、理性,不再单纯地只是抒发怀念之情,也不再简单地介绍我跟先生的交往,而是侧重介绍先生的生平事迹和人格魅力、艺术与学术成就,并尝试研究先生的思想和精神,实际上是自觉地承担起宣传与研究启功先生的任务。丁辑是一部中篇纪实文学,采用“条块写作法”,以先生的治学成就和独特品质为线索,分专题对先生一生的经历、成就和高尚品格进行了系统深入的介绍。这部作品从先生在世时就开始动笔,但真正完成却是在先生逝世两年之后。近年来,随着研究启功的深入和研究成果的不断丰富,我又对这部作品进行了较大幅度的修订。从乙、丙、丁三辑文章可以看出,我已从“怀念启功”向“研究启功”“宣传启功”转变,我已经不满足于抒发对先生的爱戴与怀念之情,而是把对先生的深厚感情转化为研究先生的动力和行动。宣传启功事迹,研究启功成就,弘扬启功精神,已经成为我的文化自觉。我用这种方式来纪念先生。所以,在2016年6月23日,当一个由同人自发组织的非牟利性民间学术团体——启功研究会成立之时,我在事先毫不知情的情况下,被选举为研究会理事。

著名作家张胜友先生生前在评论我的作品时指出:“撰者之所以能够如此精准把握启功先生生平业绩和精神内涵,首先来自他对先生的真切了解和深厚感情。作者曾就读于北师大,或直接受教于先生的耳提面命,或间接感悟于先生的高风亮节。此后更有幸追随先生十数载,不但对先生有全面而深入的了解,更与先生结下了深厚感情。以这样的身份来写启功,自然笔下始终带有温度,带着真情。这样的作品读来让人温暖,让人感动。这也正符合孟老夫子‘知人论世’的主张。阅读文学作品需要了解作者的思想、经历,写作人物传记更应如此,否则写出的人物就是冷冰冰的。”我一向认为,真情实感是散文的灵魂与生命。我写启功先生,都是真情的自然流露和汹涌勃发。如果没有这么真挚而深厚的感情,就没有这些文章,也就没有这本小书。

徐可,江苏如皋人,文学硕士、哲学博士。中国作协会员,启功研究会理事,编审,鲁迅文学院常务副院长。著名作家、评论家。致力于散文写作实践、散文理论研究和启功研究,主张真情写作,倡导回望传统,弘扬中华散文的古典美。著译有《三读启功》《为了我们的明天》《三更有梦书当枕(之一、之二)》《背着故乡去远行》《写在文学边上》《汤姆·索亚历险记》《六个恐怖的故事》等二十余部。曾获中国新闻奖、中国报人散文奖、丰子恺中外散文奖、百花文学奖等。