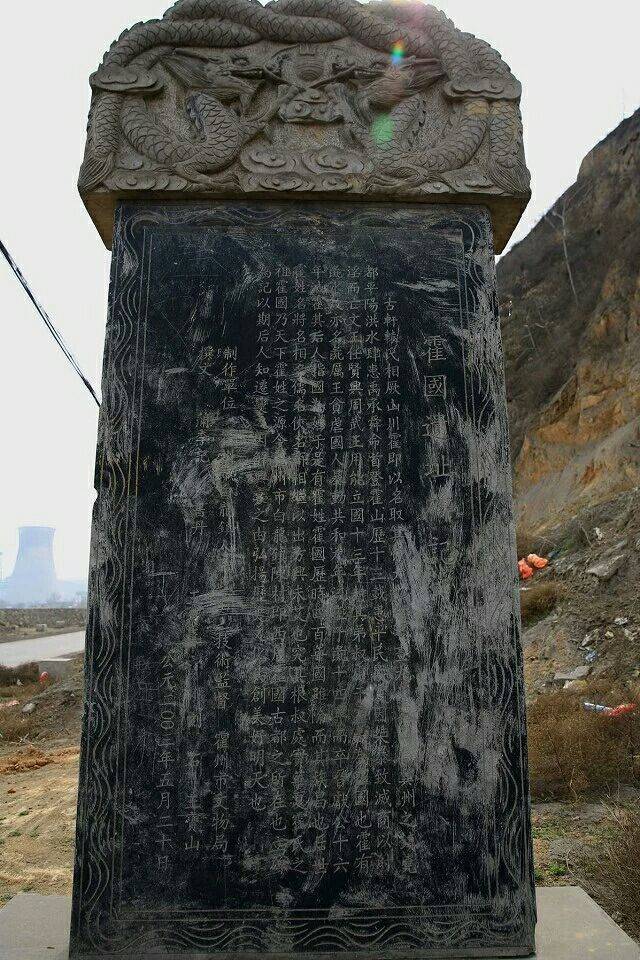

早在殷商卜辞中就有“癸未卜在霍贞王旬亡祸”、“贞霍,其霍”的记载。其中的“霍”即指今霍州市陈村一带。西周初,周武王封其弟叔处于霍,建霍国,是为霍叔,与管叔姬鲜、蔡叔姬度同为周初三监之一,都城就陈村一带。到公元前661年,晋献公灭霍国,末代霍君霍公求逃到齐国避难,其子孙流亡各地,并皆以祖先封地霍为姓,因此中国之姓霍者皆为霍叔处之后裔子孙。霍国之地在金贞佑三年(公元1215年)改为霍州,是霍氏的发源地,古霍国遗址今白龙镇陈村为霍氏祖庭。天下霍姓出霍州,应为定论。在西周时期,霍国还有个叫“彘”的地方。当时周厉王无道,引起国人叛乱,公元前841年周厉王逃亡到彘,至前828年便死在这里。西汉因在此置彘县,东汉阳嘉三年(134年),改名永安县,故又有永安陈村之说。

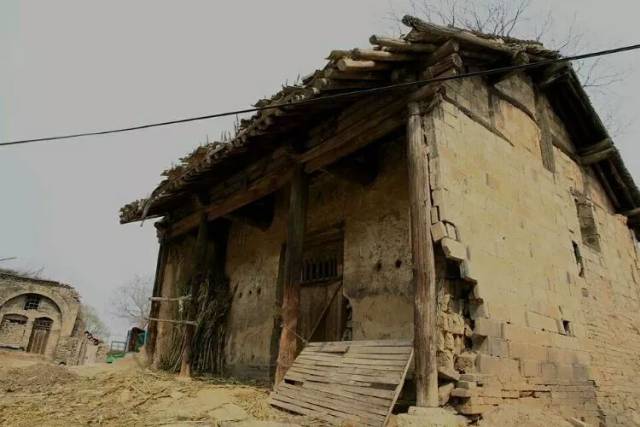

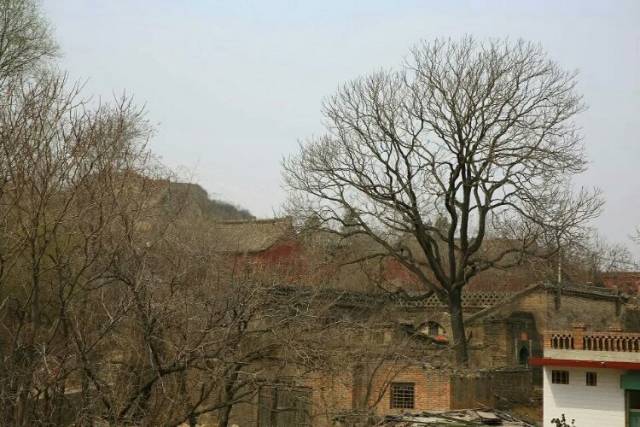

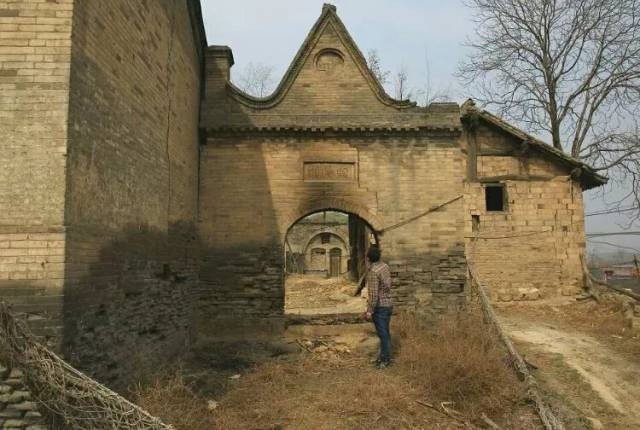

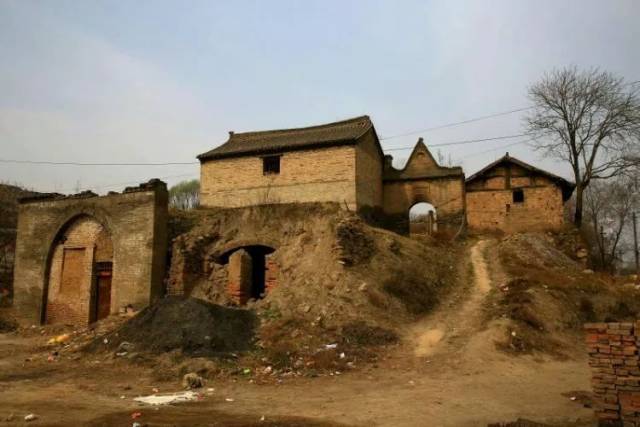

村庙宇繁多,有菩萨庙、圣王庙、阎王庙、山顶的土地庙等,经过文化大革命的破坏和后期多年没有维修,目前已经一片残迹。近年有人自助维修了菩萨庙和土地庙等,但是,由于陈村经济转型迟缓,人们生活困境难以摆脱,许多文物庙宇没有得到保护。

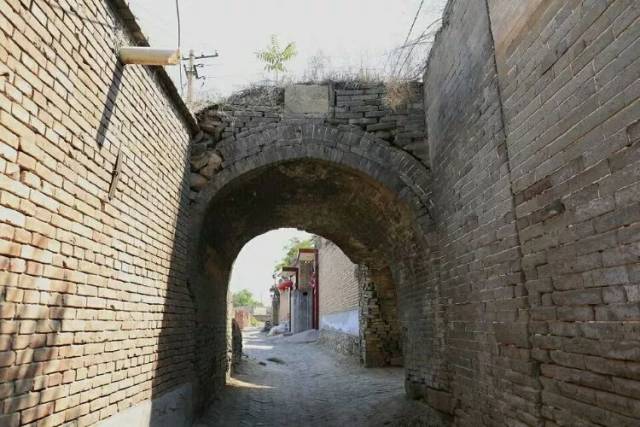

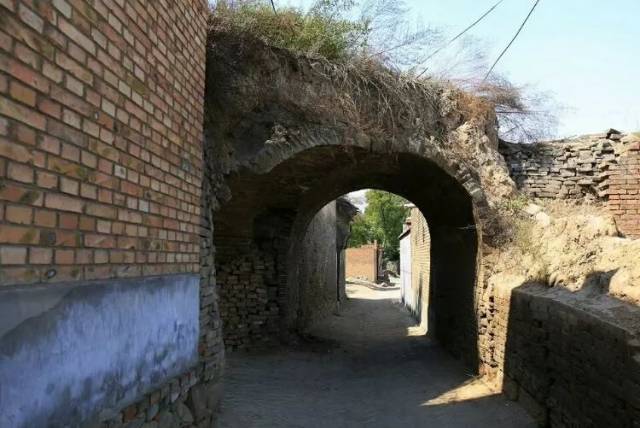

原来的有代表性的建筑从中街通往张家圪垯的丁字楼已经坍塌、阶梯门牌楼也倒塌无存。

陈村,自古山清水秀,物产丰富,威风锣鼓名扬天下。威风锣鼓,相传起源于唐尧时期,为尧王避暑霍山时,祭祀中镇霍山神的迎送礼仪。

后流行于晋南大地。而以霍州威风锣鼓最负盛名。霍州威风锣鼓的演奏乐器以鼓、锣、铙、钗四种为主。分河东河西两大派系。表演时,排队布阵,犹如雄师出征,十分壮观。

待锣鼓齐鸣又如春雷滚动,万马奔腾,气势磅礴,威武雄壮。最充分地展现了我国北方民族之粗犷,剽悍,倔强,豪放的精神风貌。现已普及城乡的威风锣鼓,其组队,由原来的十几人扩大至百人。多者可达数百人。河西以白龙、陈村锣鼓为代表。河东以杨枣、下王锣鼓为代表。上世纪末,霍州威风锣鼓曾三次进京,为国庆四十周年大庆,为全国第一届农民运动会开幕式和第十一届亚运会开幕式进行表演。尔后,又南下广州、深圳,北上万里长城进行巡回献艺表演。

一九九七年,霍州电厂威风锣鼓,还参加了香港回归庆典。霍州威风锣鼓的精彩表演,给国人及外国友人,留下了极其深刻的印象。从此,霍州威风锣鼓,威振京都,名扬华夏,被称为“天下第一鼓”。

陈村也是霍州有名的武术之乡,“三进步”、 “四名手”、“ 串子连”等武术套路妇孺皆知。每年正月比武是陈村的一项文体活动。

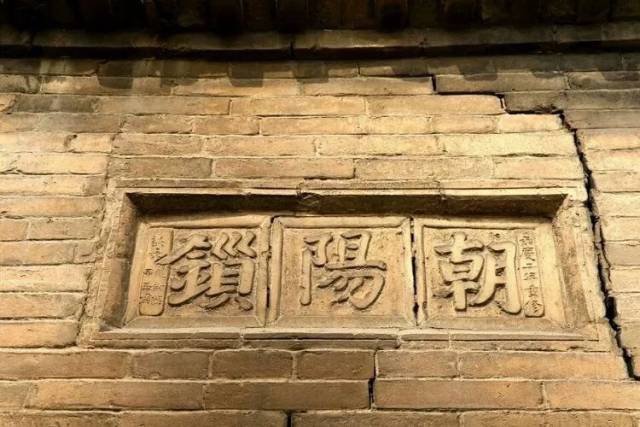

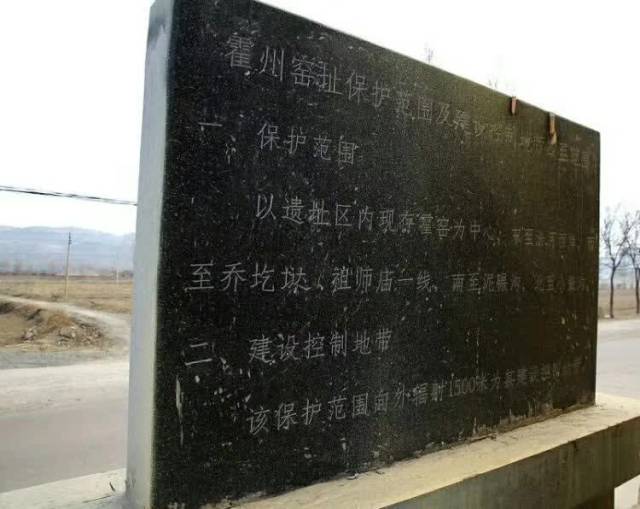

陈村盛产陶瓷原料粘土,自古以来就是烧制陶瓷的窑场。霍州窑,宋时称“霍窑”,元时兼称“彭窑”或“西窑”,实际上就是陈村窑。霍窑遗址范围较广,总面积累计达30万平方米。

有关历史文献记载,山西是我国北方烧制瓷器的中心地区之一,而霍州又是山西重要的瓷器烧造基地。霍窑历史悠久,始于盛唐中期,繁荣于宋元而衰于清末,以烧白瓷为主,光素无纹者多,少量有印花装饰,胎浩白,用支钉垫烧,器内及器足都留有五个小支烧痕。明代曹昭《格古要论》中所提及的彭窑仿古定器折腰盘,霍县窑遗址里遗留甚多,证实明清两代文献中的彭窑就在霍县陈村。

元代还烧白地黑花品种,遗址有高足杯标本,明清两代绘花卉者较多,有书写文字者。传世品有带纪年铭文者,故宫博物院有墨书"明昌四年"(1193)盘一件,是研究该窑烧瓷上限的极有价值的资科。霍窑生产的瓷器,闻名海内外。在大英博物馆、台湾故宫、上海博物馆、陕西博物馆、山西博物馆和霍州博物馆都有霍州窑宋、元、明、清时期的瓷器藏品。

陶富海先生的< 山西霍州市陈村瓷窑址的调查>一文中(《考古》 1992年06期 )论述:霍州窑,是我国北方金元时期的重要瓷窑址之一,然而其确切地址,多年来一直没有定论。

1975年,故宫博物院在临汾地区文化局协助下,调查了霍州陈村瓷窑址,并初步认定陈村瓷窑址即元代霍州窑址。

畸形经济,功利思想让我们曾经美丽富饶的家乡千疮百孔、污染严重、民不聊生。去掉灰蒙蒙天空,剪掉南北两个大烟筒,调整了对比度、饱和度,摄影镜头下的美化,只是交给摄影老师的作业,交代不了可怜老百姓良心的谴责。