【精华版】

《鸿硕诗话》选粹十八:

试论口语入诗历史取向的必然性

文/张兴泰(鸿硕)

先锋领军人物赵××白开水“诗”多次在全国诗歌鼎级刊物发表,引起诗友们的愤慨。

在这种情势下,有人认为:今天诗坛不景气,诗歌出现浅薄,索然无味是由口语入诗造成的。凶凶然,煞有介事,想必要告到语言法庭,把口语入诗斩尽杀绝。

这倒使我深思起来——诗是最精粹的语言艺术。如果语言出现大问题,那可是缪斯的绝症,这问题就严重了。想来想去,总觉得缪斯不会死。亦然兄弟说得好:“诗神不死,因为生活还活着。”语言是从生活中来的,语言会有什么问题?表现现实生活不用现代语言(口语),用文言不成?把当今诗歌弊端归之于口语入诗太不公道啦!我得仗义执言,为之一辩。

一、 口语入诗历史发展的必然性

翻开中国文学史仔细琢磨你就会发现,中国诗歌用语大约分三个时期:

1.唐以前:口语;

2,唐以后——五四以前:民歌、词曲口语,文人诗词文言,许多文人诗家借用口语。六朝以后有了韵书,文人依韵书押韵。

3.五四以后:口语。

这是客观存在,这是历史的必然,是无法选择的。

当今社会日新月异,社会现实生活日益纷繁复杂,文言不可能充分表现现实生活,由于生活需要,复音节词汇大量增加,用口语写诗这是社会历史发展使然。(文言也不是绝对不能用,随着时间的推移好多文言也变成了口语)。

这里有个问题:许多地方方言难以统一。为解决这个问题,规定普通话以北方语音为标准,并且,编写了新的韵书(《中华新韵》 《诗韵新编》《宽韵》等)。

二、口语入诗历史传统的继承性

没有文字以前,就有诗歌,完全以口语传唱。

有了文字以后,第一部诗歌总集 ——《诗经》中的十五国风完全是民歌。这是《诗经》中最精华部分,用的都是口语。

《楚辞》是在楚国民歌基础上,打破《诗经》四言方块式基本格调,建立起来的句法参差错落的新的诗体。因而,运用口语入诗是它的基本特征之一。其中,《九歌》本来就是楚国民间祭歌,早已在楚国流传,后来,经屈原加工、修改保存下来。

游国恩先生在其主编的《中国文学史》中指出:“汉乐府民歌继承并发展了周代民歌的优良传统。……像一根红线似的贯穿在从建安到唐代的诗歌史上,俨然形成一条以乐府为系统的现实主义传统。它们之间的一脉相承的关系是如此明晰,以至于我们可以用线条作出如下的表述:

‘缘事而发'(汉乐府民歌)——‘借古题写时事’(建安曹操诸人的古题乐府)——‘即事名篇,无附以榜’(杜甫创作的新题乐府)——‘歌诗合为时而作’(白居易所倡导的新乐府运动)。……其次,汉乐府民歌的影响还表现在对新的诗歌形式的创造上。……如曹操的《气出唱》、曹丕的《陌上桑》、陈琳的《饮马长城窟行》等,便都是杂言,至鲍照《行路难》,尤其是李白的《蜀道难》《将进酒》《战城南》等歌行更是极杂言之奇观,也莫不导源于汉乐府。”

至于齐言诗,经专家考证:五言诗首先出现在西汉民间,文人的五言诗最早出现在东汉,来源于民间。七言诗也是首先出现在民间四行诗中。

并且还指出:“在艺术手法上,特别是在叙事诗的写作技巧上,汉乐府民歌的影响也是非常显著的。诸如人物对话或独白的运用,人物的心理描写和细节刻划,语言的朴素生动等……李白的抒情诗中那些出人意表的浪漫主义的幻想和夸张,我们同样可以看出它和汉乐府民歌的渊源关系。”(见该书第202~204页 人民文学出版社 1986年4月版)

引用这段话,不仅在于它是专家编写的大学教本,精辟地阐述了汉乐府民歌对中国诗歌的重要影响,更重要的在于进一步说明口语入诗在中国诗歌发展继承中的重要作用,因为民歌使用的是口语。

随着经济的发展,市民阶层的出现,口语化的词首先在唐朝民间出现,敦煌曲子词的发现提供了这样的证明。

到了宋朝,口语化的词达到了鼎盛阶段,不仅民间词,就是文人词大部分也都自觉运用口语。

曲就更加口语化了。

“五四”以后,尽管白话诗是在外来诗的影响下发生、发展的,时代使然,但是究其内因,这也是中国诗歌传统沿革的结果。

三、囗语入诗历史实践的认同性

自古以来,长期的创作践证明:口语入诗非但没罪,反而有功,功在千秋。

民歌群星璀璨,不胜枚举,文史书上的自不待说,不妨信手抄上几句民谣一观:

一位女子痛悼已故亲人的悲歌

山在水在石头在,

人家都在你不在。

平平淡淡的语言,回荡惊心动魄的至情。给读者留下多么大的想象空间,要读者去充填啊!

一位女子留不住丈夫的苦吟

东边一棵树,

西边一棵树,

南边一棵树,

树,树,树,

挽不住郎舟住。

——朴实无华,一连三声树,节奏急促,激情难抑,如怨如诉,这中间有千言万语,好一个痴情女子的形象!

历数古代诗歌大家,尽管他们用文言写诗,但都十分注重运用口语,他们的诗歌成就无不得益于口语。

从屈原始,接着“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、陶渊明、陈子昂、贺知章、孟浩然、王维、李白、杜甫、白居易、柳宗元、刘禹锡、杜牧、李商隐、柳永、苏轼、李清照、陆游、辛弃疾、龚自珍、到当今诗人朱自清、闻一多、朱湘、艾青、臧克家、贺敬之、郭小川……可谓多矣!其中,诗仙李白具有豪放壮浪的气质,多作古诗,才高气逸,句法参差错落,变化无穷。风格与屈赋、乐府民歌非常接近,许多乐府旧体在他的笔下获得新生命。诗圣杜甫五言古诗从汉乐府和建安诗吸取的营养更多些,融古于今,自成杜体。在100多首绝句中,大量的绝句可称“变体”或“别调”,音调像古乐府或竹子词。大诗人白居易提倡新乐府运动,创立“元白体”,与元稹、张籍、王建、刘禹锡等人采用古题和新题乐府民歌写诗,无论从题材、形式、风格等方面比过去都有所发展。白居易的作品以浅近通俗著称,力求老妪能解,流传极广。

为了说明问题,不妨粗略开列一下诗目:《短歌行》(对酒当歌)、《龟虽寿》(神龟虽寿)、《步出夏门行》(东临碣石)、《燕歌行》(秋风萧瑟天气凉)、《饮马长城窟行》(饮马长城窟)、《七步诗》(煮豆持作羹)、《美女篇》(美女妖且闲)、《赠白马王彪》(谒帝承明庐)、《归园田居三首》(少无适俗韵、野外罕人事、种豆南山下)、《饮酒》(结庐在人境)、《登幽州台歌》(前不见古人)、《登鹳雀楼》(白日依山尽)、《咏鹅》(鹅,鹅,鹅)、《回乡偶书》(少小离家老大回)、《春晓》(春眠不觉晓)、《九月九日忆山东兄弟》(独在异乡为异客)、《送元二使西安》(渭城朝雨浥轻尘)、《鹿柴》(空山不见人)、《山居秋暝》(空山新雨后)、《游子吟》(慈母手中线)、《古风二》(锄禾日当午)、《静夜思》(床前明月光)、《月下独酌》(花间一壶酒)、《赠汪伦》(李白乘舟将欲行)、《兵车行》(车辚辚)、《茅屋为秋风所破歌》(八月秋高风怒号)、《三吏》、《三别》、《卖炭翁》(卖炭翁)、《赋得古原草送别》(离离原上草)、《江雪》(千山鸟飞绝)、《山行》(远上寒山石径斜)、《秋夕》(银烛秋光冷画屏)、《题西林壁》(横看成岭侧成峰)、《示儿》(死去原知万事空)、《天净沙》(枯藤老树昏鸦)、《渔歌子》(西塞山前白鹭飞)、《雨霖铃》(寒蝉凄切)、《夏日绝句》(生当做人杰)、《己亥杂诗》(九州生气恃风雷)……,还有新诗《红烛》 《死水》《采莲曲》《大堰河——我的保姆》《老马》《回延安》《王贵与李香香》《祝酒歌》……

够了,这些诗都是用口语写的,脍炙人口,几乎家喻户晓,浅薄乎?无诗味乎?

对于这些诗,古人早有评论,并对口语入诗给予充分肯定和高度评价。王安石说:“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”(王安石评张籍《秋思》诗)。元代诗人、房嗥论诗绝句云:“吐语操辞不用奇,风行水上茧作丝。眼前景物口头语,便是诗家绝妙辞。”宋代梅尧臣说:“作诗无古今,欲造平淡难。”(《读邵不疑学士诗卷》)。张向陶在《船山诗草》中说:“敢为常语谈何易,百炼工纯始自然。”苏东坡说:“渐老渐熟,乃造平淡。”(《东坡诗话》)陆游说:“我初学诗日,但欲工藻绘;中年始少悟,渐若窥宏大。”(《示子遹》)沈德潜称孟浩然诗“语淡而味终不薄。”(《唐诗别裁集》)袁枚说:“求其精深,是一半功夫。求其平淡,又是一半功夫。”(《随园诗话》)艾青说:“深厚博大的思想,通过最浅显的语言表演出来,才是最理想的诗。”

下面,简要谈一下我在创作中口语入诗的感受。

最近,仿民歌体试着写了《漓江采风》五首诗,不妨把它亮出来。声明一点:我这诗不像赵×ד诗”那样,既不是千古绝唱,更不是国宝,不需要特殊关照。

漓江采风(五首)

漓江暮雨

依稀渔火两三家,水面烟波铺晚霞。

擎鹭蓑翁筏上立,棹歌一曲走天涯。

(律绝 新声韵)

漓江春晓

新绿江天飞晓霞,撩人曼舞透轻纱。

停筏听彻山歌曲,浪里无花却有花。

(律绝 新声韵)

漓江对歌

妹抛绣球情郎接,郎接绣球对山歌。

山歌响彻云天外,歌里歌外都是歌。

(古绝 新声韵)

漓江亲情

小妹围条红纱巾,未语先笑三月春。

筏中没备洗尘酒,手捧果盘献亲人。

(古绝 新声韵)

漓江浪花

浪花赶来助诗兴,挤挤闹闹湿斗篷。

捧朵浪花润润嗓,扯片白云书豪情。

(古绝 新声韵)

请问,与赵××的“诗”相比如何?浅薄乎?无味乎?

由于采用口语入诗,语言鲜活,形象传神,意境可人,乡土气息浓,受到诗友们的认同。说是“吹来一股清新的风。”

综上所述,口语入诗乃历史取向的必然性。

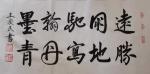

作者简介:张兴泰,字霜子,号鸿硕,吉林省大安市人,高级政工师。先后出版诗集《霜子吟》《张兴泰诗歌精粹》《诗镜文心》(鸿硕诗文集)、该书续集、《鸿硕诗话》《情韵悠悠》(十情集)《诗词律要讲座》《鸿硕诗话选》《鸿硕诗歌别裁集》等。获得中国艺术界名人作品展示会优赏奖,代表作《父亲》《枯荷——献给母亲》获得中国首届名家文豪杯一等奖,中华诗韵(文学精粹)诗人作家评比大赛一等奖,个别作品获得世界学术贡献奖金奖。现任《中国韵律诗歌旗帜卷》执行主编,中国韵律诗歌学会副会长,中国雅园学会理事,国际当代华文诗歌研究会顾问、研究员,中宣盛世国际书画院研究员,被当代诗人作家认证为书籍古诗词主编、当代文艺评论家,《中国文豪名家精品选集》编辑部文学顾问,被书籍《世界诗歌作家选集》旗下几大评台特聘为金牌金笔诗人作家。中国诗歌学会会员。

换一换

换一换