《中国大百科全书》历来被誉为是一所“没有围墙的大学”。内容涵盖哲学、社会科学、文学艺术、文化教育、自然科学、工程技术等近70个学科领域。

《中国大百科全书》纸质版样书

1993年第一版是74卷,2009年第二版是32卷,这次第三版2011开始筹备,已约10个年头,预计出80卷。

“找最合适的人写最合适的条目”,这是《中国大百科全书》第三版邀请撰稿人的原则。在此原则指导下,2016年,大百科三卷编委会主动约国防大学南京政治学院教授许祥文参加《中国大百科全书》第三版的《军事社会学》及相关的词条撰写工作,给许教授下达了10条撰写任务。现已上线9条,其中《军事社会学》领条仍在编审中,待上线。

这是国务院2011年正式立项、2012年启动的巨型工程,力争6-7年完成。财政部拨款7.4亿,国内5000多位专家参与其中,并邀请了约5000名国外专家撰写各学科的词条,其中国内院士300多人,学部委员20多人。

全部定稿后先是网络版,再发行纸质版。

在网上搜索《中国大百科全书》第三版网络版再搜以下主题词即可看到许祥文撰写的条目。

《中国大百科全书》第三版网络版

许教授撰写的条目是:

1军事社会学(待上)

2军事制度变迁

3战争社会学分析

4军事社会分层

5军民融合

6军事职业

7军事社区

8军人家庭

9军人利益

10军人角色

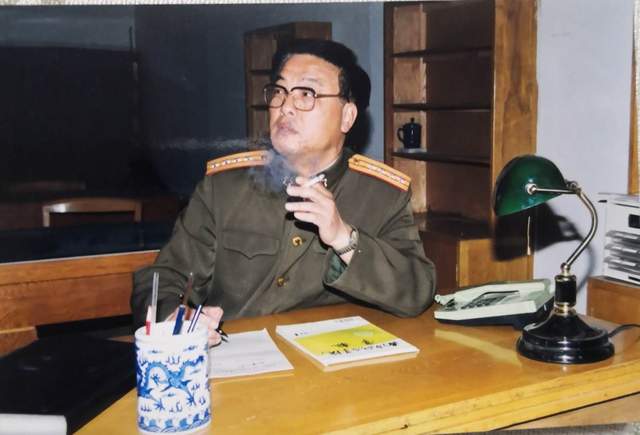

许祥文教学中

【人物简介】许祥文,武进洛阳人,1949年生,1968年入伍。教授,技术四级,博士生导师,中国军事社会学的创始人与开拓者,国内外社会学领域知名学者。国家教育部研究生培养与发展中心评审专家,中文核心期刊目录总揽评审专家,中国社会学学会理事,江苏省社会学学会副会长,解放军南京政治学院(现国防大学南京政治学院)学术委员会委员。专著《军事社会学》被评为第五届全军政治理论优秀成果一等奖,发表论文80余篇,被《新华文摘》转载5篇。

更多了解许祥文教授 》》》

常州大家|从马夫到教授|记军事社会学拓荒者许祥文

▓ 常州日报记者 沈向阳 须敏

在发表“关于军事与社会协调发展”的重要论著时,许祥文教授毫不犹豫地将“武晋人”用作笔名。他试图用这样的谐音表明,“无论何时,都不会忘记自己的根在武进。”

岁末隆冬,解放军南京政治学院(国防大学政治学院)的大院里,金黄剔透的腊梅相继绽开。梅香是冬天隐形的诗行,一缕又一缕地传递出含蓄、清澈的芬芳。

梅丛中,面对家乡的记者,这位与共和国同龄的“中国军事社会学创始人”,娓娓叙说着“梅花香自苦寒来”的岁月……

马厩里的马灯下,小马夫孜孜夜读

许祥文当年曾在军营里“铡草、喂马”。

“有一所房子,面朝大海,春暖花开……”诗人海子生前写下了这脍炙人口的名篇。

其实,当海子还只是个4岁孩子的时候,山东胶州湾的一座军营,周围的环境正像诗歌描绘的那样:有一所房子,面朝大海。许祥文当时就在这座军营里“铡草、喂马”。

1968年春暖花开的时候,19岁的许祥文参军来到驻扎在胶南的济南军区某部,入伍不久,指导员就指派他去远离连队的驭手班养马。许祥文在马厩里一待就是两年:从战士到班长,给马喂料、替马刷洗、抠蹄钉掌……一共有20来匹,枣红、黄骠、菊花青、雪兔子……那些马见了他,都会闪着大大的眼睛,刨着地,喷着响鼻,主动把嘴唇凑过来,亲吻着他的手心。每当遛马的时候,许祥文和战友们都会骑在光溜溜的马背上,奔驰在山间和田野的小路上,心中充满着一种自豪和愉悦。

在许祥文眼里,这些“哑巴战友”是自己最忠实的朋友,他至今记得自己为那些马起的名字:“一听见我喊‘小胖子,出列!’的口令,它便像真正的军人那样,昂首挺胸来到我面前。”

当时,部队每晚9点半就停止供电,在马灯的映照下,伴着马吃草的“唰唰”声,马厩成了许祥文“独立思考的舞台”。参军时从家里带来的一大堆理论和文学书籍,便是漫漫长夜里最好的精神“夜餐”。

除了文学名著,许祥文更钟情的是理论书籍:《国家与革命》、《俄共(布)党史》……虽然读起来懵懵懂懂,但年轻的许祥文对理论有一种天然的渴望。小小的马厩里,启蒙了许祥文对理论最初的敏感。两年中,许祥文入党、提干,马儿养得壮,书读得更多。后来济南军区在表彰这位年轻战士时,使用了“人红马壮”的词汇。

一直到现在,许祥文当年的战友们仍戏谑地称其是“从马夫到教授”。而在微山湖畔的部队农场里,“水稻、白菜、玉米、花生……什么农活都摆弄过”。提干之后,许祥文在基层连队做了一年排长,之后便调到机关担任了新闻干事。“虽然后来一直在机关和院校工作,但最初在基层接的地气让我至今受益。”

一篇论文,催生出一门新兴学科

思索中的许教授

从1982年到1984年,酷爱钻研理论的许祥文,已是南京军区通信训练大队的政治教员。这3年间,他主动到南京大学哲学系选修一些自己感兴趣的课程。

在学习社会学课程时,许祥文发现:二战以后,美国就应用社会学处理战争动员和部队管理中出现的酗酒、厌战、逃兵、歧视、自杀、同性恋等问题,并收到一定的效果。

许祥文意识到,各个国家的军队尽管制度不一样,管理方法也不一样,但是会出现许多相同的军事现象。尤其是我们军队从战争年代进入相对的和平建设时期,也同样需要用社会学和心理学的知识来提高部队干部的素质,从而增强部队的管理水平。他多次深入部队调查时发现,在现代社会中,军地、军政、军民关系从形式到内容都有了深刻变化,军民融合发展已成为时代的要求,应当建立一门军民兼容的学科加以研究。

平素就善于思考的许祥文突然产生一个疑问:我国究竟有没有“军事社会学”这门学科?他专门请教了军事科学院等军内外权威部门,得到的答案是:这在中国还是一个空白。

许祥文隐约觉得,军事社会学作为一门边缘学科,在许多国家受到军方的广泛重视和运用,并在军队管理中发挥着不可替代的作用。作为中国军人,没有理由失去在这一世界军事理论的前沿位置。

一种使命感在他心中油然而生。

在完全没有现成参照系的情况下,许祥文克服了“心中有而笔下无”的困惑,历时两年潜心钻研,于1984年10月7日率先在《解放军报》发表了《创立具有中国特色的军事社会学》一文。

文章一发表,就受到了军内外广泛关注。解放军报理论部的编辑在电话里告诉许祥文,“支持您的读者来信雪片般飞来。我们给您开设一个军事社会学专栏,希望您继续给我们写稿。”一位资深社会学老专家看完此文在信中写道:你文中提出的新思想、新观念、新方式,填补了军事社会学在中国社会学研究领域中的空白,将推动我军政治工作的一次深刻变革。

许祥文的理论成果赢得了学术界的认同。1987年,他登上南京政治学院的讲台,在全军院校首先开设了军事社会学课程。

此后便是一发不可收。许祥文三十年磨一剑,创造性地研究和回答了军队与社会结合部及军队内部的诸多社会问题,填补了我国军事社会学科的空白。

“中国人历来反对不正义战争,在中国文字中的‘武’,就是由‘止’与‘弋’演化而来的。”许祥文说,“这足以证明中国人对战争的深邃理解和对和平的热爱。”《军人在维护世界和平的地位与角色》、《加强国际武装冲突的社会控制》、《在战争中如何遵循国际法的原则》都成为许祥文独立思考的重大课题。他发表的《伟大的人道主义历史实践——兼论抗日战争时期我军对日军战俘的保护和教育》一文,触角延伸到国际人权领域,用历史史实充分证实了我军在抗日战争时期已关注到国际法,对日军被俘人员的教育和保护充分说明了我军对战俘人权的尊重,有力驳斥了国际上对我军在战争中不尊重人权的污蔑。

中国人权研究会会长朱穆之看到该文章后,给许祥文写信说:“您的研究很重要,也很有价值,对内对外都有宣传意义。”

始终将目光瞄向前沿

始终将目光瞄向前沿

此时的许祥文并没有沉湎于学术的成功和褒奖,而是把眼光放得更远。

他认为,光装满自己肚子不行,还要培养一支研究军事社会学的队伍。师资力量缺乏和传统的教学方法是制约这门新学科发展的难点。

因此,许祥文带领自己的研究生,先后通读了中外有关社会学的理论专著,写下大量的读书笔记;带领学员下部队调查取证,获得第一手资料;白天他精心教学,晚上伏案研读……许教授毫无保留地为研究生提出60多个论文选题,让他们直接参与研究。《人民军队在和平建设时期的社会功能》、《军人的社会职业和地位》、《军人的婚姻质量调查》、《城市军队驻扎与城市统一规划》、《军队转业干部安置》等一系列课题被攻克,《中国军事大百科全书·军事》第二版向他颁发了撰写《军事社会学》条目的聘书。中国人民解放军军事科学院聘请他撰写了200多条有关军事社会学的主题词,给部队提供学习和研究之用。他研究撰写的《论改革中的军队与地方协调机制》一文较好地揭示了当前改革中军队与地方出现的一系列矛盾,对军地建设有一定的指导意义。许祥文的许多创新成果被《新华文摘》和《人大复印资料》刊载。军事社会学的影响力正在不断扩大。

功夫不负有心人。1984年他提出的《军事社会学》被列入“七五”国家哲学社会科学重点课题之一;1998年他策划了中国军事科学院和南京政治学院联合召开的“军事社会学与新时期部队建设”笔谈会,一共发表了9篇学术文章,在国内外产生一定的反响。2010年,南京政治学院王日中院长在访问美国国防大学时,美方学者对许祥文的研究成果作了高度评价。

创新是一种哲学反思。”在世界新军事变革的浪潮中,许祥文瞄准了国际军事学术前沿,他带领研究生研究外军的资料,吸收和借鉴了国外优秀的军事社会学成果。几年来,有80多篇论文在国内著名刊物发表,前两年,他应邀参加第36届世界社会学大会,向世界展示了中国军事社会学研究的成果。

在研究“我国军事职业社会保障”这一理论课题时,他特地赴温州等地调研,提出了解决问题的具体思路和办法,较好地论证了军事职业如何进行社会保障的问题。他撰写的《论我国军事职业的社会保障》一文首先被《解放军报》内部参考刊用,然后又被地方许多报刊转载,在军内外引起较大反响。

和许教授一起行走在南京政治学院的校园内,不时见到他的弟子趋前敬重的问候。

“生活在当下,眼睛却必须紧盯未来。”许祥文说,“理论不落后于时代,就必须与时俱进。”这位军事社会学的开拓者,每一刻都在关注着军事社会生活的每一个细微变化。

(原载2013年2月19日《常州日报》)

换一换

换一换