靳珩桥头话靳珩

文/车前草

二O一六年八月,有幸去台湾考察七天。临行前朋友叮嘱我:走遍全台湾的胜景,如果没到花莲的太鲁阁,那可是一大憾事——太鲁阁不可不看。怀着几分好奇、带着几分期待,第五天从花莲出发,终于来到太鲁阁公园。到过太鲁阁的游人,无不留连于雄阔而苍茫的太鲁阁大峡谷,惊叹于嵌入巨岩峭壁之中、九曲回肠般的穿山公路,感怀于山之奇、路之险、谷之深、景之幽......而我,当我徒步穿过危崖半腰上人工开凿的隧道,在被太鲁阁奇妙惊险所折服之余,更感叹于修筑横穿太鲁阁的中横公路建设者之艰辛与伟大。而他们只是一群谱写大历史的小人物。

中横公路,是第一条贯穿台湾险峻中央山脉,将东岸与西岸连接一体的横贯公路,常简称为中横,全名也称东西横贯公路或中部横贯公路。众所周知,台湾岛南北长,东西窄,中部山脉纵贯南北,阻断东西。早年,为了打通台湾东西通道,从1950年开始,台湾省公路局就有了横贯台湾、穿山修路的计划,先后请美国和日本的勘探队前来帮助勘探。由于中央山脉地处西太平洋板块聚合的造山带,地质构造复杂,地形陡峭,美国人勘探设计估算要11年、40亿美元,日本人的结论也是至少费时7年才能修通。为改善当时基础设施条件,同时要安置来自大陆的大量退伍老兵,台湾当局加紧了修路进程。1956年7月7日,由台湾省公路局成立的“横贯公路工程总处”,负责开路、规划、建造、铺路等工程事宜。开工典礼分别在东西端同时举行,由当时的行政院院长俞鸿钧主持,当时负责兼代主委的蒋经国也应邀参与。此工程动员了1万多名退伍的老兵。经过3年9个月18天,花费4.3亿新台币,到1960年5月9日,中横公路终于修成通车。

中横公路,是第一条贯穿台湾险峻中央山脉,将东岸与西岸连接一体的横贯公路,常简称为中横,全名也称东西横贯公路或中部横贯公路。众所周知,台湾岛南北长,东西窄,中部山脉纵贯南北,阻断东西。早年,为了打通台湾东西通道,从1950年开始,台湾省公路局就有了横贯台湾、穿山修路的计划,先后请美国和日本的勘探队前来帮助勘探。由于中央山脉地处西太平洋板块聚合的造山带,地质构造复杂,地形陡峭,美国人勘探设计估算要11年、40亿美元,日本人的结论也是至少费时7年才能修通。为改善当时基础设施条件,同时要安置来自大陆的大量退伍老兵,台湾当局加紧了修路进程。1956年7月7日,由台湾省公路局成立的“横贯公路工程总处”,负责开路、规划、建造、铺路等工程事宜。开工典礼分别在东西端同时举行,由当时的行政院院长俞鸿钧主持,当时负责兼代主委的蒋经国也应邀参与。此工程动员了1万多名退伍的老兵。经过3年9个月18天,花费4.3亿新台币,到1960年5月9日,中横公路终于修成通车。

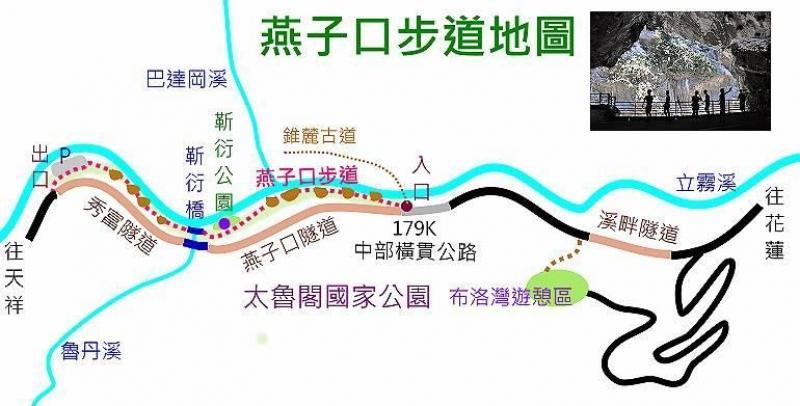

太鲁阁隧道是中横公路上最为典型的一段,也是中横公路东部的起点。一听到“太鲁阁”,不少人误把它当作一座人工建筑的“楼阁”,其实是当地原住民的一支——“太鲁阁族”(TAROKO)族名的音译,意为“伟大的山脉”。长达20公里的太鲁阁峡谷是世界上规模最大、景色最独特的大理石峡谷景观,每年的旅游人数超过百万人,堪称实至名归的世界级景点。峡谷两侧悬崖峭壁,奇峰插云,谷深莫测,溪流蜿蜒。南侧断崖高达1600米,东西横贯公路在此要经80多座隧道,大小桥梁30多座,为台湾最雄伟险峻的奇丽山地风景区,有“太鲁阁幽峡”之称,被誉为台湾八景之首。

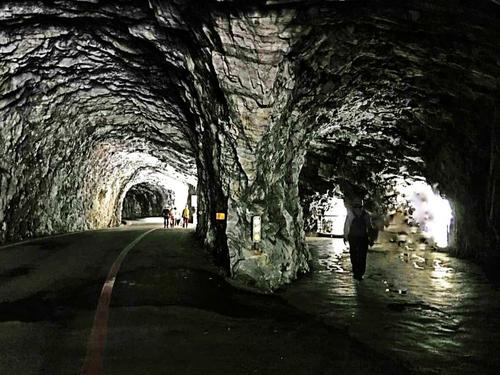

在这样高深的峡谷中硬是开凿出一条“空中走廊”,不能不说是奇迹——它被人们誉为“挑战极限的生命通道”。这里崇山峻岭,人烟罕至,地质复杂,施工条件十分艰苦。当时尚没有精密先进的工程设备,这些国民党老兵只能靠原始的工具如钢钎、洋镐、铁锤、凿子、炸药,用鲜血和汗水,一尺一寸艰难推进。由于缺乏现代化的施工手段,又不敢放炸药怕震开的巨石砸落,成千上万的老兵攀附在刀削般的峭壁上,仅凭最原始的铁锤钢钎,在无比坚硬的大理岩上横向掏出一道道凹槽,然后再把凹槽一点点凿大,一步一步向前推移。为修筑这段峡谷公路,共有600多人严重致残,212人则永远地留在了工地上。靳珩就是他们其中的一员。

靳珩,河北无极县人,生于1924年,少时聪颖,就读北平成达中学时,已崭露头角。后毕业于北洋大学工程学院,主修土木工程。据称他喜好运动,思路开阔,品学兼优,又秉性笃学,仗义正直,饶具燕赵慷慨风骨。1948年来到台湾,先后在高雄要塞司令部、海军供应总处服役,曾设计建成马祖蓄水池,补充军队饮用水源,功劳显著。1951年,转任台湾省公路局工务员,因经验与成绩俱优,提升为助理工程师、副工程师。1957年,调任东西横贯公路溪畔工务段段长,10月20日夜,花莲发生强烈地震,靳珩深恐筑路工程被、遭受破坏,焦虑惆怅,一夜也没合眼。天刚破晓,即奋不顾身出外巡视正在建设中的桥梁工程时,忽闻轰然一声,山摇石坠,隆隆滚滚,碎石沙土齐泻。该处位于深山峡谷,一时躲避无方,不幸在栈桥上被山上滚落的石头击中,压于溪底,当场殉职。

当时蒋经国先生对靳珩十分感念,在他殉职的地方为其立碑,并请台湾著名的钱穆教授为靳珩撰写并手书碑文。碑文上有这样的句子:“人类个别生命必有限,惟社会公共事业能无穷;而事业必创造于生命,惟能融聚其生命于事业者,其生命亦无穷也。中国古人以立德、立功、立言为三不朽,其意义即在此。台湾省东西横贯公路凿山川之奇险,开天地之清灵,极工程之艰巨,成人文之伟绩。而靳珩段长乃不幸于此殉难,今者康庄即辟,光景改观,行旅过此,往昔之奇险艰巨乃如云烟经眼,渺不复睹。而俯仰流连之间,靳故段长之精英必有洋洋乎如在其上,如在其左右者。此乃宇宙之至理,人生之大教……”大桥建成之日,就把这座桥命名为“靳珩桥”。后来人们在桥头建成一个公园,就叫“靳珩公园”,公园中竖起一座靳珩的半身铜像。旁边高地上还有一座尖碑,上面刻着“公路局合流工程处殉职员工纪念碑”,纪念靳珩们因公殉职。靳珩桥曾于1997年被安珀台风摧毁,今天所见的靳珩桥外观属2003年重建。

靳珩铜像旁边有一幢供车辆行人休息的小房子,房后有靳珩履历的介绍,其中不乏对其赞赏之辞:他在公路建设期间,路险履危,披星戴月,风雨寒暑,从无间断。曾任国民党公路党部总干事、国立政治大学和中国文化大学教授伏嘉谟先生,来到靳珩桥时,曾赋联:“壮岁负任重致远之才,筚路嗫危桥,合流水咽千年恨;临难当地坼天崩之际,昆冈飞烈焰,焚玉秋深万木悲”,纪念这位为修筑横贯公路而遇难的靳珩段长。

不远处的长春祠内供奉着因修筑公路而殉职的212位工程人员。唐式风格的长春祠依地势嵌入山壁间,立于断崖下,精巧而庄严,清新的泉水自山壁涌出,形成一道飞瀑直泻而下,终年不息,形成“长春飞瀑”,是中横公路的一处盛景。对面绝壁之上,在灰褐色的岩石和苍绿的树木掩映下,清晰可见“长春听涛”四个红色大字,表示为此宏大工程而殉职的人员生命永存,与太鲁阁山水长青。屹立在莽莽青山、淙淙绿水中的这座祠堂,不仅是对靳珩们的褒扬,也是对中横公路建设者的肯定,中横公路就此写入台湾公路建设的史册,太鲁阁峡谷也成为了台湾最为著名的旅游胜地。

如今,这条能并行两辆卡车的隧道已只做观光之用。走在清幽而别致的洞里,抚摸石壁上一道道钢钎打出的痕迹,这轻松倘佯的每一步,都垫着那些背井离乡的老兵的血和肉。他们听不到亲人的恸哭,望不到祖庐的瓦砾,他们头低得连脸都看不见。他们永远留在了这里。几十年后,我们这些来自他们故乡的人们,应该纪念这些伟大的英雄,抚慰这些孤寂、苍凉的灵魂。

就要离开靳珩桥了。我忍不住回首,久久凝视着靳珩的铜像,他背靠立雾溪,面向中央山脉,似乎期待,似乎眷恋,深邃而凝重的目光审视着那条他为之献身的中横公路……

返程路上,我透过车窗,再多看一眼这地形错综多变的太鲁阁峡谷,多看一眼这景观雄浑壮美的中横公路,想着游人们得以步览其中,皆拜筑路工人之所赐。此时,留在我们心中的,不仅有天然美景的熏育,还有“人定胜天”的感慨。

愿靳珩们的英灵,长伴这锦绣壮丽的河山。