“金城”兰州修建龙源公园的消息,几年前听说时就很高兴,言此举是“以公园形式展示和弘扬龙文化的一大好事”。当时就想,若有机会,一定要去看一看。丙戌秋日,天高云淡、金风送爽之际,蒙兰州龙文化研究院院长王国文先生热情相邀,欣然成行。一大早下火车,稍事休整,就在王院长的陪同导引下,奔“龙源”而来。

远远地,就看到了高高耸立的龙字铜雕。时值朝阳升起,明丽的光芒喷洒开来,铜雕如沐如浴,熠熠生辉。再放眼四望:北边有隆起的白塔山,宫殿峨峨;南边是奔流的黄河水,波浪粼粼;河上游不远处,一座大桥贯通南北,宛然如虹;河对岸蓊郁着一带绿树,那座有名的题为《黄河母亲》的雕塑,隐约可见;树带之外,现代化楼房高低群立。有这般环境衬托,铜雕益显卓然挺拔,分外壮观。

以龙文化为主题的公园,全国已有若干座,就我见过的而言,“龙源”是独特的,表现在:其他公园的主题雕塑多为龙之造型,或奔走,或腾举,或盘升;其取材,或周汉,或晋唐,或明清。而此园的主题雕塑,乃一草书“龙”字,而这个“龙”字,又出自当代书家王国文先生的一次“神来之笔”。你看此“龙”,栩栩如两人,面相对,体相连;左人胸凸,可视为女性;右人欢跳,可观作男身。人们说这是龙祖女娲伏羲的造像,诚可信也!而那跃起于两人头顶的一点,既可想像为补天的彩石,也可理解为造人的泥丸。我曾言龙凤的精神是“容合、福生、谐天、奋进、和美”,于此“龙”字,全然吻合。比如“容合”,龙形、龙态,羲皇、娲祖,补天、造人,书理、墨趣,艺韵、美魂,等等,就都“兼容、包容,综合、化合”于一字之中。

位于“龙”字铜雕近处的“石破天惊”石雕,也引起了我的关注。一方黄褐色的巨石,顶端赫然一具青色龙首,吻翘起,口大张,展舌露齿,似乎在向世界宣告:我来了!此雕将龙与石联系在一起,使人想起遥远的新石器时代。那可是一个群龙奔出的时代啊!东北的红山文化圈,西北、中原、山东的仰韶文化圈、龙山文化圈,东南的河姆渡文化、良渚文化圈,中南的大溪文化、屈家岭文化圈,均有取材于诸种动物和天象的“原龙”出土。而这些“原龙”,又无不与石有关:或以石块堆砌,或以石刀刻划,或以石粉着色。中华民族的主体华夏族,是在这各大文化圈的交汇影响中逐步容合而成的,而龙,正是这大容合的参与者、伴随者、见证者和标志者啊。我们说龙是中华民族的广义图腾、精神象征、文化标志、信仰载体和情感纽带,这些判断的依据,都可以追溯到那个以石为用、以石命名的时代!

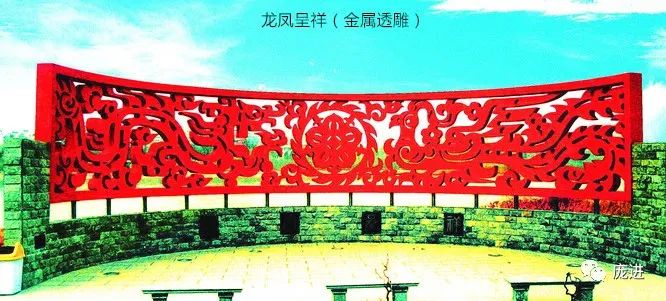

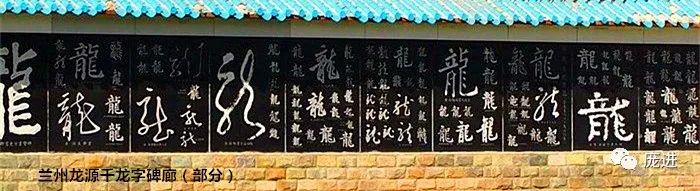

浏览过“龙生九子”柱头,欣赏过“伏羲女娲功绩”浮雕墙和由陇上一百多位书家所书的“龙文龙诗”碑刻,又在亲水平台凝望了一阵滚滚东去的河水,再沿着由龙柏、龙桑、龙爪槐、龙爪榆和云状花团、小品石刻夹出的弯径,我们来到了公园的西部。先看到的是“龙图腾”浮雕墙和“龙凤呈祥”金属透雕。前者将各朝各代的龙和民间的龙一幅幅、一面面地展出,配有简约的文字说明;后者取自剪纸的图样:龙弯转着长躯,凤披散着花翎,头头相对,中间一个旋转着火焰的珠轮。这幅作品令我欣赏,因为,尽管龙和凤都是中华民族的广义图腾,也都是海内外华人普遍认同的文化象征,但凤的地位和风光的程度远远不如龙。作为传统文化的两翼,龙和凤从两个不同的方面展现着中华文化的基本品格:龙代表着合力奋进、刚健有为的一面;凤则代表着和美仁爱、灵慧福生的一面。自远古到当今,龙凤习俗都因体现着“阴阳和谐”的理念而互渗互补、相辅相成。所以,我们在作龙文化这篇大文章时,是不可以忽略凤的。

我频频地举起数码相机,将美好的画面多多地摄入镜头。在“千龙字”碑廊前,相机却摁不动了,一看,原来是电池没电了。遗憾!我是想将碑上的龙字尽可能地多拍些,带回家仔细欣赏的。好在还有机会。入夜,我们通过辉煌得令人目眩的黄河大铁桥,沿着堤路,再次走向“龙源”。但见园中射灯齐亮,“龙”字铜雕好似凌空飞举,壁、柱、石、树、花,种种景观,和闪烁的灯火、流光的河水相掩映,给人以临琼瑶仙境之感。于是,我进一步理解了兰州人为何要将“龙源”,称为“黄河风情线上一颗璀璨的明珠”。观赏之间,我来到“千龙字”碑廊前,再次举起相机,那电池,自然是换了新的。

(原载《鑫报》2006年10月15日;《西安日报》2006年11月4日)

庞进 龙凤文化研究专家、作家,龙凤国际联合会主席、中华龙文化协会名誉主席、中华龙凤文化研究中心主任、西安中华龙凤文化研究院院长、西安日报社高级编辑。中国作家协会会员,陕西省作协理事,陕西省社会科学院特约研究员,中华龙凤文化网(www.loongfeng.org)主编,加拿大西安大略出版社副总编辑。1979年开始从事文学创作和文化研究,至今已发表各类作品逾千万字,出版《创造论》《中国龙文化》《中国凤文化》《中国祥瑞》《灵树婆娑》《龙情凤韵》等著作三十多种,获首届中国冰心散文奖、首届陕西民间文艺山花奖、全球华文母爱主题散文大赛奖、西安市社会科学优秀成果一等奖等奖项八十多次。有“龙文化当代十杰(首席)”之誉。微信号: pang_jin