一大早出西安,细悠悠的雨丝就飘落下来,千线万线的,沿途的景物都迷迷蒙蒙了。水珠儿滴洇在车窗上,摇晃出花花离离的图案。

车上十来个人,都是去陇县参加丘处机创建龙门山场820周年纪念活动的。我和一位王老师坐在一排。一头白发的王老师说他研究了一辈子道教,马上要退休了,可对“道”,到底是个啥,还是说不清讲不明。如果能在老死之前,将“道”悟出个一二三来,就心满意足了。我说,这是在挖宇宙的“根”了,两千年前,这个问题摆在了老子的面前,老先生或有所悟,却说不清讲不明,勉强用了“道”这个概念,两千年后,这个问题怕还存在着,大家谁也解决不了——渺小的有限怎么可能搞清楚浩瀚的无限呢?

这样的话题,说一说就累了。于是打起了瞌睡。晃晃悠悠,迷迷糊糊,懵愣醒来,车已过了宝鸡。细雨依然在飘落,路面平润可人,油亮亮地伸向远方。沿途一些山体,砌了护坡,露出黄土白石的颜色;有灿黄灿黄的小花,开放在碧绿的野草间。

“我研究了吴承恩的诗文,那脑子拘谨得很!《西游记》的反叛思想那么强,怎么会出自这样一个人之手?!”在社科院宗教所供职的胡先生正在发表高见,“我看丘处机或者他的某位高足才有可能是《西游记》的真正作者。丘氏的诗文功底很好,又长途跋涉,翻山越岭地到大雪山去见成吉思汗,可以说体验丰富;还有,花果山,水帘洞,高老庄,通天河等等,都离陇州不远……”

说话间,车已过了千阳。雨不再下了,窗外的远山近田,新娘子揭盖头似的,露出了清新的容颜。农舍,麦秸垛,一座学校,几棵怪树……忽然,一个陇县多少多少公里的标志牌映进眼帘。哦,陇县,这“陇”和“龙”有没有关系呢?我的那根因长期关注龙文化而强健起来的脑神经“噌”地一下兴奋起来。

“陇”字的左边是一个“阝”,这个“阝”是当“阜”字讲的。阜的意思是又高又厚的土山。显然,陇,就是与龙有关的山脉了。那么,陇山与龙都有哪些关联呢?

午后一点左右,面包车开进了陇州宾馆。但见满院都是扎着黑发巾,穿着蓝道袍,打着白绑腿的道士道姑。我们进饭厅的时候,人家已经大都吃毕。黑压压站起一大片,把我们这些个没穿出家人服装者,都比成“异类”了。饭后报到,发了一个镌有丘处机画像的纪念牌和一个材料袋。我欣喜地发现袋里就有我要找的东西。于是一进屋,包儿一放,洗了把脸,就坐在床边翻看起来。

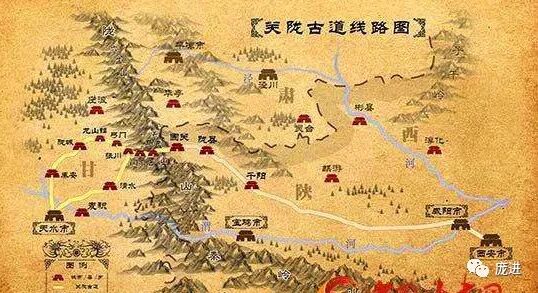

看来,陇州、陇县以及甘肃省的别称“陇”,都得名于陇山。陇山接连着秦岭,绵延于陕甘交界,古书说它“山高而长,北连沙漠,南带千渭。关中四塞,此为西面之险”。此山由北向南摆了三条山脉,先是称作关山的秦陇界山;接着是把一座九龙岭包含在内的千山;再接着便是吴山,这吴山北魏时曾置长蛇县——蛇是龙的模特和化身,此县此山也就与龙相关了。更重要的是陇山把陇州和天水连在一起,有陇为“天水大阪”之说。这天水一带,可是伏羲氏的发祥之地,相传伏羲人面龙身,成为我华夏龙族之祖——龙崇拜融入祖先崇拜之征现。于是,羲皇的后裔,龙的儿子,炎帝神农氏也得益于这方山水,其部族就是在这儿发展壮大,然后沿着黄河向东挺进的。

嘿,自然龙和人文龙交相辉映,使陇山成为陇山了!

我为我的发现高兴起来——我是再次上车后,想明白这一层的——晃在车窗玻璃上的我的面容,笑意悠然。

(原载《西安日报》2006年4月15日。图片采自网络)

庞进 著名龙凤文化研究专家、作家、龙凤国际联合会主席、中华龙文化协会名誉主席、中华龙凤文化研究中心主任、西安中华龙凤文化研究院院长、西安日报社高级编辑。中国作家协会会员,陕西省作协理事,陕西省社会科学院特约研究员,中华龙凤文化网(www.loongfeng.org)主编,加拿大西安大略出版社副总编辑。1979年开始从事文学创作和文化研究,至今已发表各类作品逾千万字,出版《创造论》《中国龙文化》《中国凤文化》《中国祥瑞》《灵树婆娑》《龙情凤韵》等著作三十多种,获首届中国冰心散文奖、首届陕西民间文艺山花奖、全球华文母爱主题散文大赛奖、西安市社会科学优秀成果一等奖等奖项八十多次。有“龙文化当代十杰(首席)”之誉。微信号: pang_jin