在四川广汉三星堆遗址的出土文物中,有六个汽车方向盘似的青铜太阳轮(也称“太阳形器”)。轮的中心凸起一个圆形,象征太阳;由圆凸中心伸出五条分枝,象征太阳光芒,亦将中心至外圈形成的圆面大体上均分;五分枝撑着一个圆形外圈,象征日晕。圆凸中心有一小孔,晕圈上与五分枝对应处也各有一小孔,合起来共六个孔,可能用于固定。青铜太阳轮可能是三星堆先民的祭祀用器,钉挂在墙壁上或某种物体上供人们膜拜。

三星堆遗址还出土了六株青铜神树。已修复的一株,其树枝分为三层,共栖落着九只神鸟,与《山海经·海外东经》里记载的“……汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝”相吻合——因顶部出土时已断裂,尚未复原,推测还应有象征“一日居上枝”的一只神鸟。在中国上古的神话中,太阳是由“鸟”背着从东方的树上升起、落在西方的树上休憩,故神树与神鸟都是太阳的象征。再看这些神鸟,每只都呈昂头、瞠目、勾喙、扬翅、翘尾状,分明取材了鹰、乌、杜鹃等多种鸟禽。笔者曾言:形态上只要与自然界中某种具体鸟禽不能完全对应,兼容、包容、综合、化合,即“容合”了多种鸟禽和其它动物、天象等元素者,都可以“凤”称之,故三星堆遗址出土的青铜神树上的神鸟,都可称为“凤”。

位于四川成都城西的金沙遗址晚于三星堆遗址,与三星堆遗址是部分重叠和承继的关系。金沙遗址出土有被谓之“四鸟绕日”的金饰一件。此金饰的外廓呈圆形,图案分内外两层,都采用了透空的表现形式。在红色衬底上观看,该金饰内层图案很像一个旋转的火球或太阳;外层图案中的鸟很容易联想到神话传说中与太阳相关的神鸟。据此,有关专家将其定名为“太阳神鸟金饰”。研究者指出,太阳神鸟金饰以简练生动的图像语言,“透露了有关古蜀太阳神话传说的信息,记述了商周时期古蜀国极为盛行的太阳崇拜习俗”。其图案可分为内外两层,“内层图案中心为一镂空的圆圈,周围有十二道等距离分布的象牙状的弧形旋转芒,这些外端尖锐好似象牙或细长獠牙状的芒,呈顺时针旋转的齿状排列。外层图案是四只逆向飞行的神鸟,引颈伸腿,展翅飞翔,首足前后相接,围绕在内层图案周围,排列均匀对称。整幅图案好似一个神奇的漩涡,又好像是旋转的云气或是空中光芒四射的太阳,四只飞行的神鸟则给人以金乌驮日翱翔宇宙的联想。”(黄剑华:《太阳神鸟的绝唱——金沙遗址出土太阳神鸟金箔饰探析》,《社会科学研究》2004年第1期)

2005年8月16日,中国国家文物局正式公布,采用“太阳神鸟金饰”图案,作为“中国文化遗产标志”。文物局的新闻发言人介绍说:“太阳神鸟金饰”是21世纪我国考古的一个重大发现。其图案构图严谨,线条流畅,极富美感,是古代人民“天人合一”的哲学思想、丰富的想像力、非凡的艺术创造力和精湛的工艺水平的完美结合。其造型精炼、简洁,具有较好的徽识特征,表达着“追求光明、团结奋进、和谐包容的精神寓意”,体现着“中华民族传统文化强烈的凝聚力和向心力”,和“自强不息、昂扬向上的精神风貌”。

在笔者看来,“太阳神鸟金饰”就是“凤金饰”,因为“太阳神鸟”就是凤。之所以这样说——

第一,凤是凤凰的简称,是中国人对自然界中的鸡、鹰、燕、乌、鹤、鹑、鸿、孔雀、鸵鸟等动物,和太阳、风等天象经过多元容合而发明、展现的,具备尖喙、双翼,大多有冠、有羽、有爪、有尾等形象特征,和容合、福生、谐天、奋进、和美等精神蕴涵的神物;其实质,是对宇宙自然力的感悟、认知和神化。简言之,凤是中国人对自然界中多种鸟禽和其它动物、天象等元素的容合化、抽象化、艺术化、神物化。以此观点来看所谓的“太阳神鸟金饰”,会发现,其“鸟”与自然界中任何一种具体的鸟禽都对应不上,显然是对鹤、雁、天鹅等鸟禽的容合化、抽象化、艺术化、神物化。

第二,凤和太阳、凤崇拜和太阳崇拜具有难以割离的关系。在凤所具备的诸多神性中,向阳可排在第一位,所谓“丹凤朝阳”“凤鸣朝阳”。凤之所以有向阳神性,是因为凤的容合对象主要是鸟禽,而鸟禽绝大多数都是喜欢温暖、喜爱阳光的。有的鸟禽就直接被称为“阳鸟”或“阳禽”。《尚书·禹贡》提到古扬州时有“阳鸟攸居”之语。为什么称“阳鸟”呢?唐代学者孔颖达解释说:“日之行也,夏至渐南,冬至渐北,鸿雁之属,九月而南,正月而北……日,阳也,此鸟南北与日进退,随阳之鸟,故称阳鸟。”阳鸟当然不仅鸿雁之属,如鸡,也是“火阳精物”,有“积阳”之象,民间有“太阳里有一只公鸡”之说。因此,太阳快出来的时候,鸡便有了“类感”,就特别高兴,喜于即将相见而振翅鼓翼,喔喔啼鸣。所谓“嘐嘐司晨鸣,报尔东方旭”(唐·李益《闻鸡赠主人》)。再如乌,也是“日禽”“阳鸟”“阳精”,所谓“乌在日中”“日中有三足乌”。为什么两只足的乌鸦到了太阳里,就变成“三足”了呢?古人认为,奇数属阳,偶数属阴,“二”是阴性偶数,和“阳鸟”的称号不相吻合。因此就添上一足,由二而三,由偶而奇,让其成为“阳数”,所谓“三阳开泰”。总之,鸟禽们一个个都那么喜欢太阳,凤作为它们的代表,又怎能不“向阳”呢?于是,可以说:凤就是太阳鸟,太阳鸟就是凤。

据此,笔者认为,作为“中国文化遗产标志”的金饰图案,实质上是一幅“四凤绕日图”。

由三星堆遗址出土的青铜太阳轮、青铜神树,和金沙遗址出土的四凤绕日金饰可以看出,三星堆先民是崇拜太阳的,古蜀国是流行太阳崇拜的,而且,三星堆先民已将太阳崇拜与凤崇拜结合在了一起。

太阳崇拜属于自然崇拜范畴,是原始人最基本的崇拜之一。太阳出来,光芒万丈,世界一片亮堂,太阳落山,万物隐形,世界一团漆黑。有了太阳才有了白昼和黑夜的分别与更替,有了太阳才有了源源不断的取之不尽的温风和暖气,在古人心目中,太阳显然是能给世间带来光明和温暖的神灵了。

进入新石器时代以后,产食、养食性经济逐步取代了采食、猎食性经济,太阳同人们的关系就更直接、更密切了。万物生长靠太阳。阳光足够且适度,谷物和牧草茁壮成长,丰收有望;阳光不足,稼禾萎靡,造成减产;阳光过量,禾苗又会晒旱而死,导致绝收。即使成熟的谷物,也要在阳光下碾打晒干才便于收藏,否则,就会霉烂变质。

但是,太阳并不总是按人们的意愿运行的,阴雨连绵,需要它出来晒一晒,它却总是躲在厚厚的云层后面不肯露脸;干旱少雨,需要它隐去的时候,它却依然当空普照,撒下如火的光焰。还有更邪乎的事情,明明晃晃照得正好的时候,却忽然间就一点一点地黑了,直把这个世界变成夜晚一般。一会儿过后,又一点一点地亮了,直到完全恢复光明。

这一切,在古人眼里都是神秘的、使人惊奇的甚至是令人恐惧的。神秘、惊奇和恐惧,构成了将太阳神化起来,进而崇拜起来的基础。

太阳崇拜在世界各民族中普遍存在,是一种世界性的文化现象,可以说阳光照耀到什么地方,太阳崇拜就出现在什么地方。古代中国当然不会例外。不少古籍文献,如《山海经》《楚辞》《国语》《淮南子》中,都有关于太阳神话的记载。全国各地新石器时代文化遗址出土的有关文物,都证明着中华民族崇拜太阳的历史。

而崇拜太阳,必然会崇拜凤;崇拜凤,也必然会崇拜太阳。其原因,笔者前面已讲过:凤就是太阳鸟,太阳鸟就是凤;太阳崇拜与凤崇拜是互相渗透、彼此结合、相生类同、难以分离的关系。

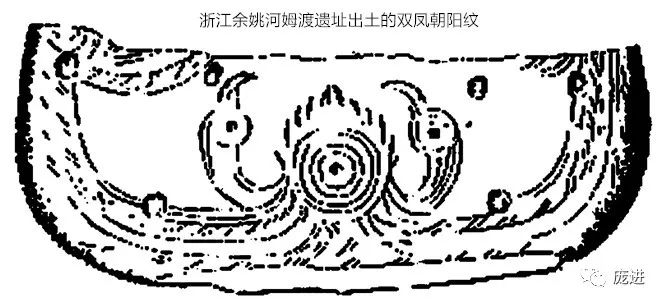

古人将凤与太阳放在一起崇拜的情形,已得到考古发现的有力佐证。新石器时代,湖南洪江高庙文化遗址出土的陶器上,就有凤纹与太阳光芒纹在一起的图案;浙江余姚河姆渡文化遗址出土的“双凤朝阳纹”——两只凤头相对,供护着一轮蒸腾着烈焰的太阳;同遗址出土的“双头凤纹”——两只凤体相连,头相背,太阳位居中心;安徽含山凌家滩文化遗址出土的“鹰(凤)猪(龙)八角星纹”玉质组合件,其八角星纹处圆圈之中,象征太阳。

商朝人也是崇拜太阳的,所谓“天之有日,由吾之有民,日亡吾乃亡也。”(《帝王世纪》)夏桀不敬太阳,《尚书·汤誓》便言:“时日曷丧,予与汝皆亡”。郭沫若曾根据殷墟甲骨文的记载指出:“殷人于日之出入均有祭,……殷人于日,盖朝夕礼拜之。”(《殷契粹编》)商人同时又是崇拜鸟、崇拜凤的。“天命玄鸟,降而生商”(《诗经·商颂》的传说,使商人将祖先和神鸟,也即凤联系起来。于是,凤的形象,就屡屡地出现在商代的青铜器、玉器上,如父乙簋凤纹、殷墟妇好玉凤,等等。

这样看来,三星堆先民崇拜太阳,古蜀国流行太阳崇拜,且将太阳崇拜与凤崇拜结合在一起,是自然的、不奇怪的。因为,如上所述,农业文明与太阳崇拜、凤崇拜是分不开的,也即从事靠天吃饭的农耕,必然要崇拜太阳、崇拜凤。农业是三星堆先民的生活依赖,是古蜀国的立国基础,故作为中华民族组成部分的三星堆先民,自然会崇拜太阳、崇拜凤;古蜀国作为中华大地上的一个地方王国,自然会流行太阳崇拜、凤崇拜。再者,三星堆先民崇拜太阳,古蜀国流行太阳崇拜,且将太阳崇拜与凤崇拜结合在一起,也可能是受到了长江流域新石器时代高庙文化、河姆渡文化、凌家滩文化,和中原商代文化既崇拜太阳,也崇拜凤,且将太阳崇拜与凤崇拜结合在一起的影响。

(2021年3月30日于加拿大枫华阁)

庞进 著名龙凤文化研究专家、作家、龙凤国际联合会主席、中华龙文化协会名誉主席、中华龙凤文化研究中心主任、西安中华龙凤文化研究院院长、西安日报社高级编辑。中国作家协会会员,陕西省作协理事,陕西省社会科学院特约研究员,中华龙凤文化网(www.loongfeng.org)主编,加拿大西安大略出版社副总编辑。1979年开始从事文学创作和文化研究,至今已发表各类作品逾千万字,出版《创造论》《中国龙文化》《中国凤文化》《中国祥瑞》《灵树婆娑》《龙情凤韵》等著作三十多种,获首届中国冰心散文奖、首届陕西民间文艺山花奖、全球华文母爱主题散文大赛奖、西安市社会科学优秀成果一等奖等奖项八十多次。有“龙文化当代十杰(首席)”之誉。微信号: pang_jin